| Titel: | Erklärung des dem Joh. White, Zinnarbeiter in Princes-Street, Soho, in der Grafschaft Middlesex ertheilten Patentes auf eine Kochmaschine ohne Holz oder Kohlen. Dd. 3. März 1813. |

| Fundstelle: | Band 5, Jahrgang 1821, Nr. XLI., S. 220 |

| Download: | XML |

XLI.

Erklärung des dem Joh. White, Zinnarbeiter in Princes-Street, Soho, in der Grafschaft Middlesex ertheilten Patentes auf eine Kochmaschine ohne Holz oder Kohlen. Dd. 3. März 1813.

Im Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. II. Series. N. CCXXIX. Junius 1821. S. 7.

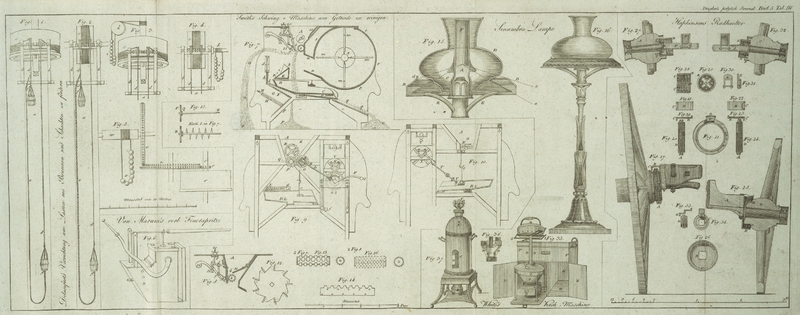

Mit Abbildungen auf Tab. III.

White's Kochmaschine.

Meine Erfindung ist in den anliegenden Zeichnungen und in

Folgendem hinlaͤnglich erklaͤrt und beschrieben. Sie besteht darin,

daß ich mittelst eines gewissen Apparates oder gewisser Werkzeuge die von einer oder

von mehreren Lampen erzeugte Hize zum Daͤmpfen, Sieden, Roͤsten,

Baken, Braten oder Raͤuchern aller Fleisch- und Mehlspeisen und

anderer Gerichte anwende; zweitens Zimmer, Zelte oder andere Gemaͤcher damit

heize oder waͤrme; drittens Dampf bilde, und dadurch Kraft erzeuge kleinere

Maschinen zu treiben. Der zu diesen Zweken noͤthige Apparat besteht aus einem Siedekessel aus

Kupfer, Zinn, oder irgend einem anderen Metalle oder selbst aus

Toͤpferwaare.

Fig. 35. Taf.

III. ist die ganze Maschine so wie sie in Thaͤtigkeit ist.

A ist der Koͤrper des Siedekessels oder des

Wassergefaͤßes, welches auf vier Saͤulen ruht.

BB ist der Schornstein, um die Hize nach dem

Theekessel zu leiten, oder nach irgend einem anderen Geschirre, welches sich auf dem

Dreifuße G befindet.

C ist der Raum, welchen das Wasser einnimmt.

D die Lampe unter dem Wassergefaͤße A und unter der Roͤhre BB: ich mache sie aus Zinn, Kupfer oder aus irgend

einem anderen Metalle, und versehe sie mit zwei oder mehreren Dochten, (soviel

naͤmlich deren noͤthig sind) und lege diese parallel, um einen

doppelten Luftzug zu jedem Dochte zu erzeugen, allen Rauch zu vermeiden, und

gemeinen Fischthran brennen zu koͤnnen. Ich beschranke mich aber nicht

hierauf allein, indem ich auch die Argand'sche Lampe anwende.

E ist die Oeffnung, durch welche der Dampf aus dem

Wassergefaͤsse A in das Kochgefaͤß FF uͤbergeht, in welchem die zu kochenden

Dinge eingesezt werden.

G ist der Dreifuß, auf welchem die Daͤmpfpfanne,

der Theekessel oder andere Geraͤthschaften zu stehen kommen.

HH ist ein leeres Gemach, in welchem nach dem

Kochen das Kochgeschirr aufbewahrt wird.

I ist der Dekel des Kochgefaͤsses, den man nach

Belieben abnehmen oder auflegen kann.

KK sind Thuͤren, um die Kochgeraͤthe

einzusperren, wenn man derselben nicht mehr bedarf, und sie unter das

Kochgefaͤß FF hineingeschoben hat. Ich

beschraͤnke mich nicht auf den Gebrauch vierekiger, runder, oder auf irgend

eine Weise

bestimmter Formen der Gefaͤsse, da mein Kessel oder mein Wassergefaͤß

A unabhaͤngig von dem Kochgefaͤsse

wirkt, oder zugleich mit diesem oder mit jedem anderen Gefaͤsse von was immer

fuͤr einer Gestalt oder Groͤße, sey es nun daran befestigt oder

nicht.

Fig. 36. ist

ein Durchschnitt des Kessels oder Sieders, wenn er abgenommen ist.

EEEE ist der Raum, welchen das Wasser

einnimmt.

CC ist die Heizkammer;

FF der Schornstein, der uͤber die Lampe

weggeht;

B die Oeffnung, durch welche der Dampf

hinausfaͤhrt;

DD ist eine Schichte von Luft, welche den Kessel

EEEE umgiebt, und hindert, daß die Hize nicht

zu schnell entweicht. Diesen Kessel bringe ich in Theevasen, Kaffeetoͤpfen

und jedem anderen verlangten Geschirre an.

Fig. 37. ist

eine Maschine, um Stuben zu heizen.

A ist die Lampe;

B die Hizkammer, (wie in Fig. 36. CC) innerhalb des Koͤrpers der

Maschine;

D ist der Schornstein, der zugleich die in der Kupel E enthaltene Luft erhizt.

F ist die Oeffnung zum Ausstroͤmen der erhizten

Luft in die Stube. Diese Maschinen koͤnnen von verschiedener Gestalt und

Groͤße seyn, und an irgend einem Theile des Hauses, Zeltes, Schiffes etc.

angebracht werden.

Wenn ich kochen will (siehe Fig. 35), ziehe ich den

Siedekessel A heraus, und fuͤlle denselben durch

die Oeffnung E beinahe voll mit Wasser. Ich schiebe

hierauf denselben gegen die Thuͤren hin so weit zuruͤk, bis die

Roͤhre am Boden des Kochgefaͤsses FF

in die Oeffnung E des Kessels paßt, welcher dann

ungefaͤhr zwei Drittel von den Thuͤren oder dem Gefaͤsse FF nach außen wegstehen wird, welches seine wahre

Lage ist, wo man denselben anwenden will. Nun ziehe ich die Lampe heraus,

fuͤlle sie mit Thran, schneide die Dochte gleich, und ziehe sie

ungefaͤhr ein Achtel Zoll uͤber die Roͤhren auf. Nachdem sie

angezuͤndet wurden, bringe ich die Lampe an ihren Ort unter den Kessel A. Jezt befestige ich den Schornstein BB in dem Mittelpunkte des Kessels, und sobald das

Wasser kocht, bringe ich das, was gekocht werden soll, in das Kochgefaͤß EE auf einen daselbst angebrachten Rost, unter

welchem sich eine Pfanne zur Aufnahme des Saftes der kochenden Speisen befindet. Der

Dekel I wird jezt aufgelegt, und darf, waͤhrend

des Kochens, d.i. waͤhrend der Zeit, binnen welcher etwas zum kochen gelangt,

nicht abgenommen werden. Unterdessen kann ich auf dem Dreifuße G uͤber dem oberen Ende des Schornsteines

daͤmpfen, sieden, baken und bratenWir

werden mit dieser zwekmaͤßigen Vorrichtung sehr spaͤt in

Kenntniß gesezt, was ihren Werth am besten beurkunden duͤrste. Eine

aͤhnliche Vorrichtung haben wir in unserer Schrift

„Beschreibung und Abbildung mehrerer Dampf-Apparate zur

Benuͤzung der Wasserdaͤmpfe“ S. 36.

beschrieben, welche daselbst auf Tab. III. Fig. 41.

abgebildet ist. Da sich die Zwekmaͤßigkeit und der Nuzen der

Dampf-Apparate zum Kochen und Heizen in verschiedenen

oͤffentlichen Anstalten und Fabriken in Augsburg und andern Orten

schon seit vielen Jahren bei ihrem unausgesezten Gebrauche immer aufs

vollkommenste bewaͤhrt, so machen wir auf diesen hoͤchst

wichtigen Gegenstand unsere Leser wiederholt aufmerksam. D..

Urkunde dessen etc.

Tafeln