| Titel: | Bericht des Herrn Hachette über eine Waschmaschine von Herrn Abbe' de Meilleraie. Beschreibung derselben nebst der Beschreibung mehrerer zum Waschen, Bleichen und Plätten gebräuchlichen Maschinen. |

| Fundstelle: | Band 5, Jahrgang 1821, Nr. LXVIII., S. 425 |

| Download: | XML |

LXVIII.

Bericht des Herrn Hachette über eine Waschmaschine von Herrn Abbe' de Meilleraie. Beschreibung derselben nebst der Beschreibung mehrerer zum Waschen, Bleichen und Plätten gebräuchlichen Maschinen.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement etc. Februar 1821. S. 49.

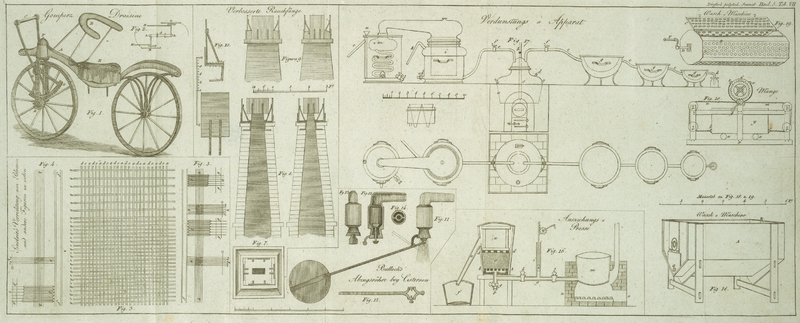

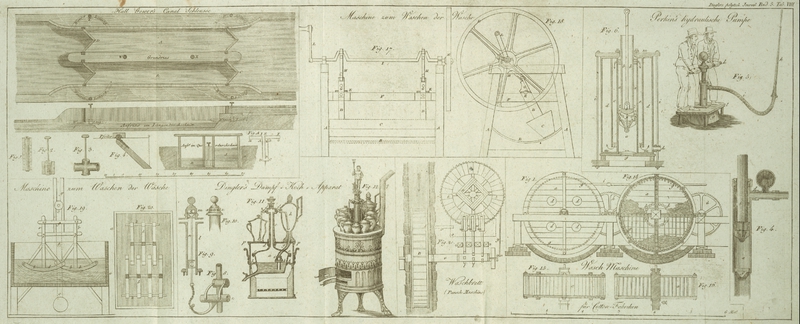

Mit Abbildungen auf Tab. VII. und VIII.

[Hachettes Bericht einer Waschmaschine.]

Wir waren beauftragt eine Maschine zur Reinigung der

Waͤsche zu untersuchen, deren Zeichnung und Beschreibung und von dem Hrn. Abbé de

Meilleraie, Korrespondenten des Conseil général d'Agriculture mitgetheilt

wurde. Sie ist in England unter dem Namen washing-machine bekannt, und besteht aus einer sechsseitigen

Trommel, die aus durchloͤcherten Brettern zusammengefuͤgt ist. Diese

Trommel, deren Achse horizontal ist, dreht sich in einem Bottiche, der mit heißer

Lauge oder mit Seifenwasser beinahe vollgefuͤllt ist; man fuͤllt sie

zur Haͤlfte mit Waͤsche; die Achse derselben wird an dem Bottiche so

angebracht, wie eine Trommel, in welcher man Kaffee brennt, auf dem Blechofen. Ein

Theil der Trommel ist immer außer der Fluͤssigkeit in dem Bottiche, und ein

Brett derselben oͤffnet sich, wie eine Thuͤre, zur Aufnahme der

Waͤsche.

Der Gebrauch des Waschblaͤuels bleibt indessen unerlaͤßlich, wenn

ungleich schmuzig gewordene oder stark geflekte Waͤsche, wie Hadern oder

Hemden, welche Handwerker eine Woche lang getragen haben, weiß gewaschen werden

sollen. Was die Waͤsche wohlhabender Leute betrifft, die nicht stark

beschmuzt ist, oder uͤberhaupt gleichfoͤrmig schmuzige Waͤsche,

wie Tuͤcher, Vorhaͤnge, WeiberroͤkeSe. Hochwuͤrden der Hr. Abbé

scheint die Weiberroͤke wohl nie sehr genau besehen

zu haben, wenn er sie gleichfoͤrmig

schmuzig nennt; sie gehoͤren wohl sehr oft unter die linges inégalement sales er fortement

tachés. A. d. Ueb. etc., so scheint die

fuͤr dieselbe allerdings vollkommen richtig berechnet, sie schont die

Waͤsche und spart Zeit bei der Reinigung derselben.

Wir haben die Ehre die Einruͤkung der Beschreibung und Zeichnung der Maschine

des Hrn. Abbé in den Bulletin de la

Société vorzuschlagen, und den Hrn. Redakteur einzuladen,

damit dasjenige zu verbinden, was er in den neuen englischen Encyklopaͤdien

sowohl uͤber diese als uͤber andere aͤhnliche Maschinen, die

auf den Baumwollen-Bleichen unter dem Namen dash-wheel vorkommen, finden wird.

Angenommen in der Sizung d. 21. Februar 1821.

Unterzeichnet: Hachette, Berichterstatter.

Beschreibung der Waschmaschine des Hrn. Abbe Meilleraie.

Die Maschine ist in den Verhaͤltnissen gezeichnet, in welchen der Verfasser

sich gegenwaͤrtig derselben bedient: er sezt sie durch das Wasser seiner

Muͤhle in Bewegung.

AFig. 18. Tab.

VII. ist ein, wo moͤglich, aus Ulmenholze verfertigter Behaͤlter,

dessen Gefuͤge genau schließen muß, damit er so wasserdicht wie ein Faß ist.

Er ruht auf einem hoͤlzernen Schraͤgen, und laͤuft spizig zu,

um zu seiner Fuͤllung so wenig Wasser als moͤglich zu brauchen. Man

leert ihn bei dem Loche G aus, welches mit einem

Stoͤpsel von Kork verstopft wird.

BFig. 19. ist

eine lange sechsseitige Kiste, gleichfalls aus Ulmenholze, an allen Seiten

durchloͤchert, wie ein Bouteillen-Brett, mit runden einen Zoll im

Durchmesser weiten Loͤchern, um das Wasser frei aus und einstroͤmen zu

lassen. Das Innere dieser Kiste ist vollkommen abgeglaͤttet, um die

Waͤsche nicht zu zerreissen. Drei Brettchen sind darin, wie in einem

Butterfasse, angebracht, um das Wasser zu brechen, und das Schuͤtteln der

Waͤsche zu vermehren.

C eine der Seiten dieser Kiste, ist der Dekel, der eine

Scharnier von Kupfer hat um Rostfleken zu vermeiden, und außen mit zwei kupfernen

Haͤkelchen geschlossen wird.

DD sind Zapfen an jedem Ende der Kiste, auf

welchen sich dieselbe dreht: einer dieser Zapfen paßt in die Kerbe E des Behaͤlters, an dem anderen ist eine Kurbel

F, die hier bequemer, als ein Treibwerk mit

eingreifenden Zahnraͤdern ist.

Man bringt diese Kiste gerade so uͤber den Behaͤlter, wie eine

Waͤlze, in welcher man Kaffee roͤstet, uͤber den Ofen: man

fuͤllt sie ungefaͤhr zur Haͤlfte mit der Waͤsche, welche

man waschen will, und die man vorher eingeweicht hat.

Man gießt in den Behaͤlter Seifenwasser oder Lauge: beide so heiß wie

moͤglich.

Man dreht hierauf die Kiste, wie ein Butterfaß, nur schneller: dreht man mit der

Hand, so kehrt man von Zeit zu Zeit die Bewegung um, um das Schuͤtteln und

den Druk zu vermehren. Die Waͤsche reibt sich an sich selbst, an den

Waͤnden der Kiste, und an den Brettchen; das Wasser, welches

bestaͤndig ein- und ausstroͤmt, waͤscht sie ab, und

reinigt sie. Gewoͤhnlich reichen 10 Minuten hierzu hin, wenn man fleißig

dreht: nach dieser Zeit kann die Waͤsche ausgenommen und neue dafuͤr

eingelegt werden. Man sezt wieder Seifenwasser oder Lauge zu, welche man in einem

nahe stehenden Kessel immer siedend erhaͤlt. Dieses Wasser dient als Ersaz

fuͤr das verloren gegangene oder eingesogene und zur neuen Erwaͤrmung

des noch vorhandenen: man faͤngt hierauf mit demselben die Operation mit der

neu eingelegten Waͤsche wieder von vorne anDer Uebersezer glaubt, daß es gut

waͤre, wenn man, außer der bloß horizontalen Umdrehung der Kiste,

auch eine abwechselnd schiefe, so daß die Kiste ein mal mit einem Zapfen

hoͤher, dann mit ebendemselben Zapfen tiefer liefe, veranlaßte, was

durch zwei gegenuͤberstehende Kerben von verschiedener Tiefe an jeder

Endwand des Behaͤlters leicht erzielt werden koͤnnte. Dadurch

kaͤme neuer Druk auch auf die Endtheile der Waͤsche. A. d.

Ueb..

Die auf diese Weise gewaschene Waͤsche wird dann sorgfaͤltig

ausgespuͤlt; haͤtte man jedoch Hemden zu waschen, die einige Zeit

getragen wurden, so muͤßte der Kragen und das Besez vorne an den Aermeln, die

mehr schmuzig zu werden pflegen, besonders hergenommen werden: fuͤr die

gewoͤhnlicht Waͤsche ist jedoch diese Art zu waschen hinreichend

genug. Es ist offenbar, daß feine Waͤsche, wie Frauenzimmer-Kleider,

Hauben etc. auf diese Weise weit mehr als durch den Waschblaͤuel geschont werden, der sie

zerreißt und zerschneidet, wenn man mit der Schneide desselben auf die

Waͤsche schlaͤgt.

Auf diese Weise, die in England und vorzuͤglich zu London allgemein ist,

koͤnnen zwei bis drei Personen mit Leichtigkeit, mit viel geringerem

Seifenaufwande und mit weit weniger Muͤhe eben so viele Waͤsche

waschen, als zwoͤlf Waͤscherinnen auf die gewoͤhnliche Weise

kaum vermoͤgen. Hr. Abbé de Meilleraie

bedient sich dieser Maschine ununterbrochen seit 15 Jahren und versichert damit sehr

zufrieden zu seyn.

Beschreibung eines Waschrades, (dash-wheel), wie man dasselbe in den Kattun-Manufakturen gewoͤhnlich zu gebrauchen pflegt.

Das Waschrad, welches in so vielen Kattun-Manufakturen Englands und

Schottlands gebraͤuchlich istDiese

Waschmaschine ist schon in den „Nachtraͤgen zu der

vollstaͤndigen Bleichkunst der Buͤrger O'Reilly und

Chaptal, herausgegeben von Eschenbach, Leipzig 1804“ so wie

im ersten Bande des Journal fuͤr die Druk-

Faͤrbe- und Bleichkunde, Augsburg 1806. beschrieben und

abgebildet. Da indessen viele unserer Leser nicht im Besize dieser Schriften

seyn duͤrften so ließen wir sie der Vollstaͤndigkeit wegen

abbilden. D., dient zur Erleichterung des Bleichens der

Fabrikate; man erreicht durch dasselbe auf bequemere, wirtschaftlichere und

schnellere Weise denselben Zwek, wie durch den gewoͤhnlichen

Waschblaͤuel, und bringt dieselbe Wirkung hervor wie durch die Drehkiste des

Hrn. Abbé de Meilleraie, obschon seine Theile alle weit groͤßer

sind.

Diese Maschine, deren Auf- und Grundriß und Durchschnitt Fig. 13, 14, 15 und 16. Tab. VIII. darstellt,

besteht aus einem hohlen senkrechten Rade aa von

6–7 Fuß im Durchmesser, welches von einer horizontalen Achse getragen, und

aus Blaͤttern und Dauben von weißem Holze verfertiget ist. Das Wasser, welches die

Zeuge waschen soll, tritt durch die Loͤcher bb in dieses Rad, und wird durch eine Roͤhre i herbeigefuͤhrt, welche mit ihrer Oeffnung denselben

gegenuͤber steht. Die Zeuge werden durch die Oeffnungen dd in das Rad gebracht und durch dieselben

Oeffnungen, nachdem das Waschen voruͤber ist, wieder herausgezogen.

Das Innere des Rades, welches vollkommen glatt und eben seyn muß, ist in

Faͤcher getheilt, welche durch Loͤcher mit einander in Verbindung

stehen, damit das Wasser frei durch dieselben stroͤmen kann. Am Umfange des

Rades befindet sich zu beiden Seiten desselben eine Reihe von Loͤchern gg, um das schmuzige Wasser auslaufen zu

lassen.

In einigen Manufakturen sind diese Raͤder an ihrem Umfange mit Schaufeln

versehen um den Stoß, den das stroͤmende Wasser ihnen mittheilt, aufzunehmen.

In anderen werden drei bis vier solche Raͤder zugleich durch ein Wasserrad

bewegt, welches seine Thaͤtigkeit denselben mittelst Zahnraͤder hh mittheilt. Jedes Rad hat eine Bremsstange, um

nach Belieben die Bewegung desselben zu stellen, ohne daß dadurch der Lauf der

uͤbrigen Raͤder unterbrochen wuͤrde.

Man bringt in jedes dieser Faͤcher zwei Stuͤke Zeuge, welche, wenn sie

Wasser eingesogen haben, abwechselnd so wie das Rad sich dreht, von einer

Scheidewand auf die andere fallen: da diese Zeuge hier nur maͤßig

geruͤttelt werden, leiden sie dadurch nicht im mindesten. Eine Viertel Stunde

reicht zu, um die acht in dem Rade enthaltenen Stuͤke vollkommen zu reinigen

und zu waschen.

Maschine zum Auslaugen der Hauswaͤsche.

Hr. Christian, Direktor des Conservatoriums der

Kuͤnste und Gewerbe, hatte die Gefaͤlligkeit uns die Zeichnung dieser

Maschine mitzutheilen, deren die Englaͤnder sich zu ihrem Hausgebrauche bei

Reinigung ihrer Waͤsche bedienen: sie ist von vorne und von der Seite

dargestellt in Fig.

17 und 18. Tab. VIII.

A ist das Gestell der Maschine, zwischen dessen Pfosten

eine Wanne B angebracht ist, welche die Lauge oder das

Seifenwasser und die zu waschende Waͤsche aufnimmt. Die Waͤsche wird

in derselben mittelst eines Stuͤkes Holzes C,

welches, um nichts zu zerreissen, unten zugerundet ist, kraͤftig

geruͤttelt und gedruͤkt: dieses Stuͤk Holz nimmt die ganze

Laͤnge der Wanne ein, und paßt genau in die hohle Form derselben. Es wird von

den beiden Stangen DD, die gleichfalls von Holz

sind, getragen, und diese Stangen bewegen sich mittelst Zapfen, die in den

Fuͤtterungen EE laufen, welche an den

Querbalken des Gestelles befestigt sind. Die Stangen DD haben eiserne Aufsaͤze GG,

welche mittelst einer Scharnier an Hebeln HH

befestigt sindDas Original hat

hier fuͤr HH das Wort bielle, welches weder im Dictionaire de l'Academie, noch in Mozin's, Schmidt's oder Schwan's Woͤrterbuͤchern vorkommt. A. d.

Ueb., die eine gebogene Achse in Bewegung sezt. Diese Achse hat an

dem einen Ende ein Schwungrad K, an dem anderen eine

Kurbel L.

Es ist offenbar, daß durch das Drehen der Kurbel abwechselnd der Hebel auf-

und niedersteigt, und daß dieser, indem er auf die eisernen Aufsaͤze GG wirkt, den Stangen DD, und durch diese auch dem Holzstuͤke C eine oscillirende Bewegung mittheilt, welche eine krumme Linie

beschreibt, die der Form der Wanne folgt, und bald hin bald her schiebt.

Eine andere Maschine zum Waschen der Wäsche.

Diese Maschine, deren Auf- und Grundriß Fig. 19 und 20. Tab. VIII.

darstellt, hat viele Aehnlichkeit mit der vorigen, obschon derselben hier die

Bewegung auf eine andere Weise mitgetheilt wird.

Der Bottich aa, in welchen man die Waͤsche

einsenkt, nachdem sie in einem dazu besonders bestimmten Apparate vorlaͤufig

der Einwirkung der Daͤmpfe ausgesezt wurde, enthaͤlt ein leichtes

Seifenwasser: zwei kreisfoͤrmige Kloͤppel oder Ruͤhrer bb bewegen sich innenwendig in dem Bottiche. Eine

Art schwingenden Pendels cc theilt seine Bewegung

den Kloͤppeln bb mit, welche mittelst eines

Schwengels g aufgehaͤngt erhalten werden. Eine

unterhalb angebrachte Querstange h verbindet die Stangen

rr mit dem Pendel cc: bewegliche Achsen sind an den Punkten iii.

Die Kraft, welche das Pendel cc in Bewegung sezt,

ist außen an einem Griffe l angebracht; jeder

Kloͤppel bb besteht aus mehreren parallelen

krummen Stuͤken Holz, welche durch eine durchlaufende Stange k an ihrem hinteren Ende verbunden sind. Diese krummen

Stuͤke Holzes der Kloͤppel laufen wechselweise in einander, so daß die

Hoͤlzer des einen in die Zwischenraͤume der Hoͤlzer des anderen

passen, und sich immer frei schwingen koͤnnen, so oft die bewegende Kraft auf

das Pendel cc wirkt.

Dieses wechselweise Schwingen der beiden Kloͤppel in entgegengesezter Richtung

druͤkt und ruͤttelt die Waͤsche im Seifenwasser und erleichtert

die Entfernung der Unreinigkeiten.

Wenn man die Waͤsche in den Bottich bringen oder herausnehmen will, hebt man

die Kloͤppel zur erforderlichen Hoͤhe empor und befestigt sie mit

einem Schlußnagel: in dieser Absicht sind die Pfosten y

mit einem laugen Falze eingeschnitten, der den Kloͤppeln gestattet so hoch

als moͤglich hinanzusteigen, ohne daß deßhalb die Drehungs-Achse

muͤßte.

Nachdem die Waͤsche in den Bottich gethan wurde, sezt ein Arbeiter das Pendel

solang in Bewegung, bis das Seifenwasser aufhoͤrt zu schaͤumen: dann hebt er die

Kloͤppel neuerdings, man nimmt die Waͤsche heraus und spuͤlt

sie in fließendem Wasser rein.

Das Waschbrett. (Pansch-Maschine).

In der Gegend von Manchester und zu Jouy bedient man sich eines horizontalen

Waschbrettes bb, dessen Grundriß Fig. 21. Tab. VIII.

vorstellt. Dieses Brett, von 12–15 Fuß im Durchmesser, wird von einem sich

drehenden Pfosten gehalten; sein Umfang ist mit starken gut geglaͤtteten und

vollkommen unter einander verbundenen Eichenbrettern so bedekt, daß es einen

abgestuzten Kegel bildet.

Zweierlei Arten von Stuͤzen tragen dieses Brett: die einen sind gerade und

horizontal; die anderen neigen sich von dem Umfange des Rades gegen den unteren

Theil des Pfostens, und geben ihm die gehoͤrige Staͤrke um die

Schlaͤge des Waschblaͤuel zu ertragen. Ein eiserner Reifen bindet und

haͤlt die Felgen des Brettes; er ist mit Zaͤhnen, wie eine

Saͤge, versehen, und diese Zaͤhne stehen 4 bis 6 Zoll von einander.

Diese Zaͤhne werden nach und nach von einer mit einer Kurbel Z versehenen Eisenstange Y

zuruͤkgestossen, wodurch, je nachdem man dreht, das Rad abwechselnd

vor- oder ruͤkwaͤrts bewegt wird; sie haͤkelt sich

naͤmlich abwechselnd in jeden Zahn ein, und noͤthigt durch seine

Bewegung das Rad ihr zu folgen und sich um seine Achse zu drehen. Eine andere auf

einer festen Achse bewegliche Stange, die man in der Figur nicht sieht, hebt bei

jeder Drehung des Brettes sich etwas auf, und faͤllt gegen den Zahn nieder,

der sich darbiethet, so daß sie, waͤhrend die erste Stange neuerdings in

einen anderen Zahn vorgreift, das Zuruͤktreten des Brettes hindert. Dieses

abwechselnde Spiel der beiden langen macht, daß das Rad in ununterbrochener

Aufeinanderfolge von Bewegung und Ruhe sich fortdreht.

Auf der anderen Seite des Randes sind drei oder vier große

Waͤschblaͤuel mmm, deren Stiele,

beim zweiten Drittel ihrer Laͤnge, von einer und derselben Achse

durchschossen sind. Hinter dieser Achse befindet sich ein Wellbaum r mit Daumen ll, an

dessen Ende ein Wasserrad B angebracht ist. Die Daumen

stoßen, waͤhrend der Umdrehung des Wellbaumes, abwechselnd auf die hinteren

Enden der Stiele der Waschblaͤuel, heben einen derselben nach dem anderen

auf, und da sie sie wieder auslassen, so machen sie dieselben abwechselnd auf die

Waͤsche fallen, welche auf der Oberflaͤche des kegelfoͤrmigen

Brettes ausgebreitet da liegt: die Waͤsche wird auf diese Weise weit

kraͤftiger, genauer und schneller durchgewalkt, als eine Menge Arbeiter dieß

kaum zu thun vermoͤchte.

Wenn die Maschine in Thaͤtigkeit ist, stellt der Arbeiter sich auf das

Waschbrett bei x, um die Waͤsche in verschiedener

Richtung zu kehren und legen, damit sie in abwechselnd verschiedener Lage die

Schlaͤge der Waschblaͤuel aufnimmt. Waͤhrend die Waͤsche

unter den Waschblaͤueln durchlaͤuft, wird sie durch einen Wasserstrahl

befeuchtet, welchen das Wasserrad in einen kleinen Canal s leitet, aus welchem er in den Wasserbehaͤlter o gelangt, von dem

das Wasser durch die am Boden angebrachten Loͤcher auf die Waͤsche

faͤllt.

Die Bretter, welche zur Bekleidung des Waschbrettes dienen, muͤssen mit

hoͤlzernen Naͤgeln aufgenagelt werden: Eisen ist, wegen Gefahr der

Rostfleken, auf das sorgfaͤltigste zu vermelden.

Wenn kein fließendes Wasser benuͤzt werden koͤnnte, so kann man die

Maschine durch ein Pferd in Bewegung sezenUmstaͤndlichere Beschreibungen nebst zwei detaillirtern

Abbildungen solcher Pretsch- oder Panschmaschinen die mit dem besten

Erfolg in

vielen Fabriken Frankreichs und Deutschlands Eingang gesunden haben, findet

man in Dinglers Journal fuͤr die Druk-, Faͤrbe-

und Bleichkunde. Augsburg 1806. D..

Maschine zum Plaͤtten oder Mangen der Waͤsche.

Das Conservatorium der Kuͤnste und Gewerbe besizt diese nuͤzliche

Maschine, die nichts anderes als eine kleine Mange (calandre) mit beweglicher Kiste ist.

Die zu plaͤttende Waͤsche wird sorgfaͤltig auf Walzen Fig. 20. Tab.

VII. aa gewikelt, welche sich zwischen einer

vollkommen ebenen und glatten Flaͤche x und einer

beweglichen Kiste y befinden. An den Punkten b und c dieser Kiste

befinden sich zwei Ketten, welche uͤber die Rollen rrr laufen und auf der Oberflaͤche einer

gegossenen Platte f widersinnig zusammen treffen. Die

Kette cm ist an dem Punkte t der Platte f, und die Kette bn an dem Punkt v

befestigt; die Achse dieser Platte wird durch eine Kurbel g, und mittelst eines Zahnwerkes l, bestehend

aus einem Triebstoke und einem Zahnrade, in Bewegung gesezt.

Die Wirkung der Maschine ist leicht einzusehen; wenn man die Kurbel nach einer Seite

dreht, so wird die Kiste y von der Rechten zur Linken

laufen, und wenn man die Kurbel zuruͤkdreht, so wird diese Kiste von der

Linken zur Rechten zuruͤk gefuͤhrt. In die Kiste selbst legt man so

viele Gewichte als noͤthig sind um jene Schwere zu erzeugen, welche die

Operation des Mangens oder Glaͤttens fordert.