| Titel: | Verbesserung an Maschinen zum Farbenreiben in verschiedenen Zweigen der Mahlerei, und auch zu anderen nüzlichen Zweken (z.B. Pülvern verschiedener Materialien in verschiedenen Fabriken), worauf Georg Pollard, Messing-Gießer, ehevor in Rupert-Street in der Pfarre St. James, Middlesex, gegenwärtig in Gloucester-Place, Kentish-Town, am 19ten Jänner 1824 sich ein Patent geben ließ. |

| Fundstelle: | Band 15, Jahrgang 1824, Nr. XCII., S. 407 |

| Download: | XML |

XCII.

Verbesserung an Maschinen zum Farbenreiben in

verschiedenen Zweigen der Mahlerei, und auch zu anderen nüzlichen Zweken (z.B. Pülvern

verschiedener Materialien in verschiedenen Fabriken), worauf Georg Pollard, Messing-Gießer, ehevor in

Rupert-Street in der Pfarre St. James, Middlesex, gegenwärtig in Gloucester-Place,

Kentish-Town, am 19ten Jänner 1824 sich ein

Patent geben ließ.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences. N. 44. S.

72.

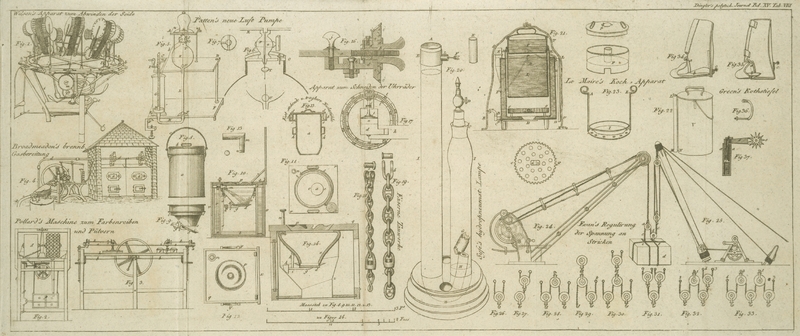

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Pollard's Verbesserung an Maschinen zum Farbenreiben.

Der Gegenstand dieses Patentes ist: 1tens ein Apparat zum

Zerkleinen der Erze, Mineralien, harten Arzneikoͤrper, und anderer harter

Substanzen, und zum Puͤlvern derselben. 2tens ein Apparat, wodurch mehrere

dieser Substanzen entweder im fluͤßigen oder trokenen Zustande zu Farben,

Drukerschwaͤrze und verschiedenen aͤhnlichen Zweken abgerieben oder

gemahlen werden koͤnnen.

Fig. 2 ist ein

geometrischer Aufriß des Zerkleinungs-Apparates, wie er auf einem festen

hoͤlzernen Gestelle aufgezogen ist. Er besteht aus zwei Walzen, wovon die

eine gezaͤhnt, die andere flach ist: beide drehen sich auf einem festen

Bette, auf welches die zu zerkleinenden Materialien aufgeschuͤttet werden.

Eine Mittelachse a, welche durch ein Triebwerk in

Bewegung gesezt wird, und mit irgend einer Triebkraft in Verbindung steht, treibt

die gezaͤhnte Walze c, und die flache d, um: die erste bricht und zerkleint die

aufgeschuͤtteten Materialien in kleine Stuͤke, die zweite zermalmt sie

zu Pulver. An dem Umfange der Walze c, sind

regelmaͤßige Zaͤhne eingeschnitten, deren Winkel einander gleich sind, und deren Spizen,

wenn sie oͤfters uͤber die zu zerkleinenden Koͤrper hinlaufen,

jedes Kluͤmpchen derselben vollkommen zerbrechen, und dadurch die

staͤche Walze, d, welche ihr folgt, in den Stand

sezen, das Ganze mit der groͤßten Leichtigkeit zu puͤlvern. Da das

Bett an seinen Kanten etwas aufsteigt, so gleitet die zu zerkleinende Masse immer

von selbst gegen den Mittelpunct, und bleibt dadurch unter der Wirkung der Walzen.

Sie bleibt selten zwischen den Zaͤhnen der Walze c haͤngen, wohl aber zuweilen an der stachen Walze, d an welcher daher ein Schaber angebracht werden

muß.

Wenn die zu zerkleinenden Koͤrper lang genug bearbeitet worden sind, um die

ganze Masse puͤlvern zu koͤnnen, laͤßt man sie durch den

Schlauch e, in die Kiste f,

hinab, wo sie gesiebt wird. Dieser Sieb-Apparat haͤngt in eisernen Stangen,

und wird mittelst eines Armes geruͤttelt, der mit einer Kurbel, g, in Verbindung steht, welche mittelst eines kleinen

Getriebes von den Centralraͤdern b aus in

Bewegung gesezt wird, und der ganzen Kiste eine schnelle Seitenbewegung mittheilt,

wodurch die feineren Pulvertheilchen in die untere Abtheilung fallen, aus welcher

sie unter die Laͤufer des zweiten, alsogleich zu beschreibenden, Apparates

gelangen. Da aber, außer den Farben, andere zu zerkleinende Koͤrper eben

nicht zu einem hoͤchst feinen Pulver zermahen werden duͤrfen, z. B,

Arzenei-Koͤrper, Faͤrbehoͤlzer etc., so ist dieser

Siebe-Apparat auch vielleicht fuͤr diese nothwendig.

Da ferner eine Maschine dieser Art in vielen Fabriken zum Zerkleinen harter

Koͤrper dienen kann, z.B. zum Zerkleinen der Kohlen bei Gaswerken, zum

Zerbrechen der Oehlkuchen fuͤr Viehfutter u. d. gl., so schlaͤgt der

Patent-Traͤger zwei solche gezaͤhnte Walzen vor, die mit ihren

Zaͤhnen in einander greifen, welche daher alle aus Flaͤchen, die unter

rechten Winkeln stehen, gebildet seyn muͤssen. Diese Walzen koͤnnen

paarweise in zwekmaͤßigen Gestellen stehen, und in gehoͤriger

Entfernung von einander gestellt werden; die zu zerkleinenden Koͤrper

koͤnnen durch eine Art von Trichter unmittelbar zwischen dieselben fallen,

und, nachdem sie durch dieselben durchgegangen sind, auf den gehoͤrigen Grad

zerkleint werden.

Diese Maschinen koͤnnen in beliebiger Groͤße verfertigt wenden; die

hier in der Figur dargestellte ist ungefaͤhr zwei Fuß breit und vier Fuß hoch. Man

kann sie auch tragbar machen, und dadurch Moͤrser und Stoͤßel

ersparen, und oͤfters hoͤchst unangenehmen zuweilen sogar fuͤr

die Arbeiter toͤdtlich gewordenen, Folgen entgehen. Der Bau derselben ist so

einfach, daß sie fast nie in Unordnung gerathen, oder, wenn dieß ja geschehen

sollte, leicht ausgebessert werden koͤnnen. In großen Fabriken koͤnnen

mehrere dieser Maschinen in groͤßerem Maßstabe so verbunden, und durch eine

Dampfmaschine, oder durch (in Wasserrad oder einen Pferdegoͤpel, oder durch

eine andere Triebkraft so in Bewegung gesezt werden, wie man es noͤthig

findet.

Der zweite Apparat zum Mischen und Zubereiten der Farben und anderer Substanzen im

trokenen oder fluͤßigen Zustande ist in Fig. 3 dargestellt. Die

Maschine steht auf einem starken hoͤlzernen Gestelle, und erhaͤlt ihre

Bewegungen von einer Achse a, an welcher ein Flugrad

angebracht ist. Dieses kann entweder durch die Hand, oder durch irgend eine andere

Triebkraft in Bewegung gesezt werden. bb, sind

zwei horizontale Spindeln, welche durch ein Getriebe, a,

in Umlauf gebracht werden, und durch Triebraͤder an ihren Enden die

senkrechten Spindeln, cc, treiben. Oben an diesen

Spindeln befinden sich Kurbeln, dd, welche mit

einer Zugstange, ee, in Verbindung stehen, die das

Gestell f, der Laͤufer gg, in Bewegung sezen, und diese auf dem Bette h, umhertreiben. Statt dieser Laͤufer kann man

auch einen kreisfoͤrmigen Stein, i, anbringen,

welcher auf dem Bette h, durch seine Verbindung mit der

Zugstange e bei f, auf

aͤhnliche Weise wie die Laͤufer umhergetrieben wird. Wenn die Farbe

von dem Bette (den Steinen) weggeschafft werden soll, duͤrfen diese nur mit

ihren Schlitten gehoben, und mittelst des Hakens j an

der Zugstange aufgehaͤngt werden.

Damit diese Steine, waͤhrend sie auf dem Lager umher laufen, sich um ihren

eigenen Mittelpunct drehen, sind eigene kleine Spindeln, kk, mit einem Triebwerke vorgerichtet, wodurch die

Central-Spindeln des Gestelles, ff, eine drehende

Bewegung erhalten, und dadurch jedem Steine auf seinem Laufe eine Epicycloide

beschreiben lassen; was sehr wuͤnschenswerth ist, wenn die Farben vollkommen

fein gerieben werden sollen.

Dieser Apparat, der nicht mehr als 3 bis 4 Fuß lang ist, kann mit sehr geringer Kraft

in Umtrieb gesezt werden, da der Widerstand hoͤchst unbedeutend ist; ein

Knabe kann mittelst einer an der Achse a angebrachten

Kurbel dieselbe treiben. Wenn man jedoch bei einer Arbeit, die ins Große geht, die

Zahl der Steine vermehren will, was allerdings angeht, so wird es auch nothwendig

eine groͤßere Kraft anzuwenden.

Zum Abreiben der feinen Wasserfarben sollte man ein glas fernes Bett und

glaͤserne Laͤufer haben, indem die Porositaͤt des Steines

haͤufig eine Absorption der Farbe veranlaͤßt, und es unmoͤglich

macht, leztere so fein abzureiben, wie der Kuͤnstler dieselbe braucht. Man

wird diese Maschine auch zum Abschleifen lithographischer Steine tauglich finden, um

sie so eben wie moͤglich zu machen: ebenso auch zur Bereitung der

lithographischen und der Drukerschwaͤrze, und in allen jenen Faͤllen,

wo das Farbenreihen auf dem gewoͤhnlichen Wege wegen der verderblichen

Ausfluͤsse der Farben der Gesundheit der Arbeiter nachtheilig werden kann,

oder das Pulvern (Alkoholisiren) irgend eines giftigen ArzeneimittelsHier muß aber ein gehoͤriger Zug uͤber dieser Maschine

angebracht werden. (Vergl. polytechn. Journ. B. XV. S. 294.) A. d. Ueb..

Tafeln