| Titel: | Verbesserungen an dem Baue der sogenannten Gigmaschinen oder der ehemaligen Maschinen zum Aufrauhen, Bürsten und Zurichten der Tücher und anderer Wollenzeuge, auf welche sich Wilhelm Wells, Maschinenmacher zu Manchester in der Grafschaft Lancaster, am 8. Mai 1821 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 47, Jahrgang 1832, Nr. LXIV., S. 367 |

| Download: | XML |

LXIV.

Verbesserungen an dem Baue der sogenannten

Gigmaschinen oder der ehemaligen Maschinen zum Aufrauhen, Buͤrsten und Zurichten

der Tuͤcher und anderer Wollenzeuge, auf welche sich Wilhelm Wells, Maschinenmacher zu

Manchester in der Grafschaft Lancaster, am 8. Mai 1821 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Novbr. 1832, S.

353.

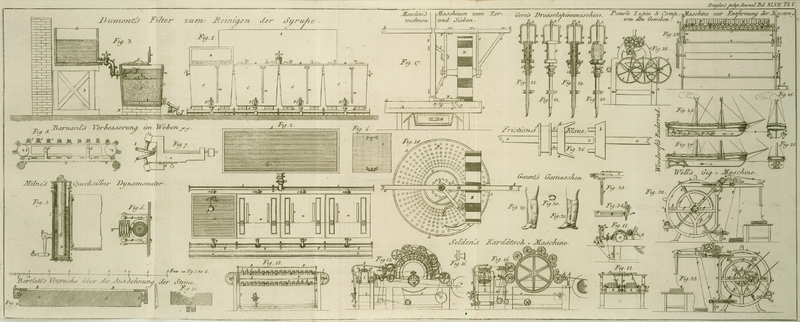

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Wells's Gigmaschine.

Die in diesem Patente beschriebene Maschinerie ist ein Apparat, mittelst welchem sich

durch eine gerade senkrechte Bewegung eine vollkommenere Wirkung der Karden oder

Buͤrsten erzielen laͤßt, als dieselbe durch die gewoͤhnliche

drehende Bewegung dieser Geraͤthe hervorgebracht werden kann.

Fig. 32 gibt

eine Seitenansicht dieses Apparates; Fig. 33 ist eine

aͤhnliche Ansicht, nur von der entgegengesezten Seite genommen. Die Maschine

kann durch ein Laufband getrieben werden, welches von irgend einem Beweger her an

die Rolle a laͤuft, die an der Welle b befestigt ist. Dieselbe Welle fuͤhrt auch den

Triebstok c, der in das Rad d eingreift, und auf diese Weise die Welle e

nach der Richtung des Pfeiles in drehende Bewegung sezt.

An der Welle e ist nun auch der Cylinder f aufgezogen, der an seinen beiden Enden mit 6 hohlen

gußeisernen Armen gg versehen ist, welche innen vollkommen

glatt und genau gemacht sind, damit sich die schiebbaren Arme hh, die innerhalb derselben spielen, frei und

leicht hin und her bewegen koͤnnen, wenn sie von dem Cylinder f nach Vorwaͤrts gefuͤhrt, und bei ihrer

Bewegung durch die Dfoͤrmige oder excentrische

Furche in dem Gestelle und durch die Reibungsstifte jj dirigirt werden. Die Furche i, welche sich

in dem gegossenen Gestelle befindet, laͤuft mit dem aͤußeren Rande

desselben parallel. Fig. 34 zeigt einen der hohlen Arme g und

einen der schiebbaren Arme h im Durchschnitte und im

vergroͤßerten Maßstabe; Fig. 35 ist eine

horizontale Ansicht derselben Theile.

An dem Ende des schiebbaren Armes h ist ein kleines

gußeisernes Stuͤk angeschraubt, an welchem der Reibungsstift j befestigt ist, und in welchem ein Rinnenzapfenloch

angebracht ist, welches zur Aufnahme des Randstuͤkes des Knopfes m dient. Unmittelbar dem Randstuͤke

gegenuͤber, an der inneren Seite des Knopfes befindet sich ein kreisrundes

Loch, und in dieses Loch paßt ein staͤhlerner Stift, der an der unteren Seite

des Hakenstuͤkes n an dem Kardenrahmen o festgemacht ist. Mittelst des Knopfes m und der Stellschraube p

kann die untere Seite des Kardenrahmens nach Belieben gehoben oder herabgelassen

werden, so daß man den Karden jene Stellung geben kann, welche fuͤr deren

Einwirkung auf die Oberflaͤche des Tuches qq am zutraͤglichsten ist. Mit Huͤlfe dieser Vorrichtung

wird also der Kardenrahmen o durch den Knopf in der

Richtung der excentrischen Dfoͤrmigen Rinne nach

Vorwaͤrts gefuͤhrt.

Es versteht sich von selbst, daß, je nachdem es die Natur der Arbeit erfordert,

sowohl Karden, als Kardaͤtschen oder Buͤrsten in den Rahmen o festgemacht werden koͤnnen. r ist ein starkes, gußeisernes Hakenstuͤk,

welches das Ende des Kardenrahmens umfaßt. s ist ein

Reibungsstift, welcher in diesem Hakenstuͤke r

festgemacht ist, und welches sich an der unteren Seite des Hakenstuͤkes in

der Furche i bewegt. Außerdem ist auch noch ein

staͤhlerner Stift vorhanden, der auf die beschriebene Weise auf dem Knopfe

m reitet.

Nachdem der Patent-Traͤger diese Theile, welche allein neu und von ihm

erfunden sind, beschrieben hat, beschreibt er zur groͤßeren Deutlichkeit auch

noch folgende Theile, welche zum Treiben der Maschine dienen, und welche er, da sie

nicht neu sind, nicht als seine Erfindung in Anspruch nimmt. An der Welle b befindet sich hinter dem Rigger a eine Rolle l, deren Aufgabe es ist, die

kreisfoͤrmige Buͤrste, welche zum Reinigen der Karden waͤhrend

des Ganges der Maschine dient, in Bewegung zu sezen. Diese kreisfoͤrmige

Buͤrste wird dadurch gereinigt, daß sie uͤber eine kleine, unter ihr,

bei 3 angebrachte Buͤrste laͤuft. 44 sind Ziehwalzen, 5 ist ein

Winkelrad an der Welle

e, welches mittelst der Diagonalwelle 6 die

Ziehwalzen 44 treibt, indem sie mittelst der Zahnraͤder 7 und des Laufriemens

8 damit in Verbindung stehen. 9 9 sind Walzen, woruͤber das Tuch

laͤuft, wenn es auf die Maschine gebracht wird, und welche man mittelst der

Schrauben und Schieber 10, die durch Kurbeln gedreht werden, richtet. 11 ist eine

Spannungswalze, welche durch einen Reibungsreif, einen Hebel und ein Gewicht in

ihrer Bewegung aufgehalten wird. 12 sind gleichfalls Spannungswalzen, durch die das

Tuch nach Bedarf gespannt werden kann. 13 ist ein Schneid- oder Scheerrahmen,

der mittelst der Raͤder 14 und 15, von denen das Rad 15 lose an seinem

Mittelpunkte angebracht ist, in Bewegung gesezt wird. An der Kurbel 16 befindet sich

eine Schraube, welche die Diagonalwellen 6 von den Ziehwalzen 4 befreit, wenn es

noͤthig ist.

Als seine Erfindung nimmt der Patent-Traͤger in Anspruch: 1) die

beschriebene Methode den Kardenrahmen o mittelst des

Knopfes m anzubringen und zu stellen; 3) die durch die

Verbindung des sich drehenden Cylinders f, der

schiebbaren Arme h und der excentrischen Furchen i hervorgebrachte Bewegung; und 3) die Benuzung dieser

Bewegung zum Aufrauhen, Buͤrsten und Zurichten der Tuͤcher oder

anderer Wollenzeuge.

Tafeln