| Titel: | Verbesserungen an der unter dem Namen Mule bekannten Spinnmaschine, worauf sich Peter Ewart, Baumwollspinner von Manchester, Grafschaft Lancaster, am 9. November 1833 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 54, Jahrgang 1834, Nr. XVII., S. 98 |

| Download: | XML |

XVII.

Verbesserungen an der unter dem Namen Mule

bekannten Spinnmaschine, worauf sich Peter Ewart, Baumwollspinner von Manchester,

Grafschaft Lancaster, am 9. November 1833 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Junius 1834, S.

217.

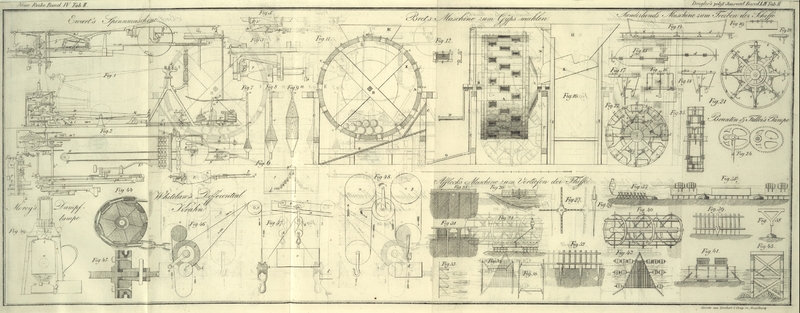

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Verbesserungen an der unter dem Namen Mule bekannten

Spinnmaschine.

Meine Erfindungen, sagt der Patenttraͤger, bestehen in gewissen Vorrichtungen

oder Mechanismen, wodurch einige Bewegungen der unter dem Namen Mule bekannten

Spinnmaschine nicht mehr, wie bisher, mit der Hand, sondern durch die Maschinerie

selbst hervorgebracht werden. Die Maschine wird dadurch, daß diese Bewegungen von

der Treibkraft der Maschine und nicht mehr von dem Verstande und Willen der Arbeiter

abhaͤngig gemacht werden, eine selbstthaͤtige. Die beigefuͤgten

Zeichnungen, an denen sich gleiche Buchstaben durchaus auch auf gleiche

Gegenstaͤnde beziehen, werden meine Erfindungen jedem

Sachverstaͤndigen deutlich und anschaulich machen. Bevor ich jedoch zu deren

Beschreibung uͤbergehe, sey es mir der groͤßeren Deutlichkeit wegen

erlaubt, vorher in Kuͤrze Einiges uͤber die Thaͤtigkeit oder

die verschiedenen Bewegungen der Mule zu bemerken.

Das Spinnen oder die Verwandlung des Fadens in Garn beginnt, wie jeder Spinner weiß,

an der sogenannten Mule zugleich mit der Umdrehung der vorderen oder Speisungswalze,

und dauert waͤhrend des Auslaufens des Wagens, oder waͤhrend der

sogenannten Auszuͤge (stretches) fort, bis die

Wagen die groͤßte Entfernung von der vorderen oder Speisungswalze erreicht

haben. Sobald die spinnende oder drehende Bewegung der Spindeln aufgehoͤrt

hat, muß der Spinner die Umdrehungen derselben umkehren, damit jene wenigen

Windungen, die sich waͤhrend des Spinnens auf den leeren Theil der Spindel

aufwanden, und die man in Fig. 7, 8 und 9 bei a, a, a, a sieht, wieder abgewunden werden, was man das

Zuruͤkwinden (backing off) nennt. Dieß hat

waͤhrend derselben Zeit zu geschehen, waͤhrend welcher er den

Falldraht herabdruͤkt, um das Garn an den unteren Theil der Spindeln

herabzufuͤhren, wo dasselbe dann, wie schon gesagt worden, aufgewunden wird.

Sind diese Windungen zuruͤkgewunden, und ist der Falldraht herabgelassen, so

laͤuft der Spinner alsogleich ein, d.h. er treibt den Wagen zuruͤk,

und waͤhrend dieß geschieht, wird das Garn, welches waͤhrend des

lezten Auslaufens des Wagens gesponnen wurde, auf die Spindeln aufgewunden, und

dabei allmaͤhlich mittelst des Falldrahtes gehoben.

An den gewoͤhnlichen Mules haͤngen nun diese vier Bewegungen,

naͤmlich das Zuruͤkwinden, das Herabsenken des Falldrahtes, das

Einlaufen des Wagens und das Aufwinden des Garns von der Aufmerksamkeit und

Gewandtheit des Arbeiters ab, waͤhrend die uͤbrigen Bewegungen,

naͤmlich das Auslaufen der Wagen und das Spinnen oder Drehen des Garnes von

der Maschine selbst abhaͤngen, wie dieß alle Spinner und

Sachverstaͤndigen wissen. An der von mir verbesserten Mule hingegen sollen

alle die oben genannten Bewegungen in den zum Vollbringen eines regelmaͤßigen

Spinnprocesses noͤthigen Zeitraͤumen lediglich von der Maschine, und

ganz unabhaͤngig von dem Spinner erzeugt werden. Daß dieß wirklich geschieht,

wird aus folgender Beschreibung der Zeichnung deutlich werden.

Fig. 1 zeigt

einen Durchschnittsaufriß der Strekwalzen mit einem Theile einer

gewoͤhnlichen Mule, woran jedoch einige Theile weggelassen sind, damit meine

Erfindungen um so deutlicher ersichtlich sind. Der Wagen, der durch punktirte Linien

angedeutet ist, befindet sich hier am Ende eines Auszuges oder in seiner

groͤßten Entfernung von den Strekwalzen, und zwar in jener Stellung, in

welcher das Zuruͤkwinden der Spiralwindungen, die man in Fig. 7, 8 und 9 bei a, a, a, a in vergroͤßertem Maßstabe sieht, zu

geschehen hat. Diese leztere Bewegung selbst bringe ich auf folgende Weise hervor.

B ist eine Platte (die sogenannte Face-plate), deren obere Flaͤche mit Leder

uͤberzogen ist, und welche an der aufrechten Welle C 1 festgemacht ist, wie man dieß aus Fig. 10, wo dieser Theil

meiner Erfindung im Seitenaufrisse dargestellt ist, noch deutlicher ersieht. Ueber

dieser Platte B, und lose an derselben Welle befindet

sich eine andere Platte C, deren untere Flaͤche

mit Leder uͤberzogen ist; sie wird mittelst des Hebels b frei uͤber der Platte B erhalten, und

dieser Hebel wird durch den Faͤnger b 1, der

sich, wie Fig.

10 zeigt, unter der Platte B an dem

senkrechten Theile b 2 befindet, stationaͤr

erhalten. An derselben Welle ist auch die Rolle D

befestigt, und um diese laͤuft das Laufband c, c,

wodurch nicht nur diese Rolle, sondern auch die Welle C

1 und die Platte B, in der in Fig. 2 durch Pfeile

angedeuteten Richtung umgedreht wird. E ist ein Sector

oder ein Kreissegment, welches sich um seinen Mittelpunkt schwingt, durch den Riemen

e mit dem kleineren Durchmesser der Platte C in Verbindung steht, und durch ein Gewicht F in der aus der Zeichnung ersichtlichen Stellung

erhalten wird. Dieses Gewicht ist in einer geeigneten Richtung an einem kleinen, an

der Welle F 1 befestigten Arme oder Hebel

aufgehaͤngt, und diese Welle steht mit der Welle E 1 in Verbindung, an der, wie Fig. 1 und 2 zeigt, mittelst der

senkrechten Stange E 2 und des Armes E 3 der Sector E angebracht

ist. Der Riemen oder das Band e wird ferner durch das

Band und Gegengewicht T, Fig. 10, gespannt

erhalten.

Sobald der Wagen am Ende seines Auslaufes angelangt und das Treibband auf die

gewoͤhnliche Weise von der fixen auf die lose Rolle uͤbertragen worden

ist, um dadurch den Spinnproceß der Spindeln zu unterbrechen, druͤkt der

Wagen gegen die horizontale Stange G, welche, indem sie

mit dem Faͤnger b 1 in Verbindung steht, die

Platte C befreit, so daß dieselbe unmittelbar darauf mit

Huͤlfe des kleinen Hebels d und d 1 auf die Platte B

druͤkt, und dadurch der Bewegung dieser lezteren, die noch immer

fortwaͤhrt, theilhaftig wird. Die Uͤbertragung des Treibbandes von der

fixen auf die lose Rolle der Trommelwelle geschieht in Folge der Traͤgheit

(inertia), welche die Trommel (rim) waͤhrend des Spinnprocesses erlangte. Diese

Traͤgheit der Trommel, welche die Platte C

zugleich mit der Platte

B, die nun auf deren Oberflaͤche

druͤkt, umdreht, bewirkt, daß sich der Sector E

in der durch Pfeile angedeuteten Richtung schwingt. So wie nun aber dieser leztere

angehalten wird, so haͤlt er die Platte C fest,

und die Folge hievon ist, daß die Umdrehung der Trommel durch die zwischen C und B Statt findende

Reibung unterbrochen wird.

So wie die Trommel angehalten ist, schwingt aber das Gewicht F den Sector E wieder in feine fruͤhere

Stellung zuruͤk, und kehrt, indem es den Riemen e

zuruͤkfuͤhrt, die Bewegung der Platten C

und B und der Rolle D um,

und dadurch auch die Richtung des Laufbandes, welches die Ruͤkwindebewegung

erzeugt, die abgesehen von der durch das Gewicht d 1

zwischen den beiden Platten C und B erzeugten Reibung noͤthig war. An der oberen Flaͤche der

Platte C bringe ich einen kleinen Vorsprung an, der bei

einem Theile der Umdrehung unter eine Feder gelangt, so daß dadurch die Reibung

vermehrt wird.

Der Betrag der Ruͤkwaͤrtsbewegung der Rolle D oder des Zuruͤkwindens muß nothwendig in dem Maaße abnehmen, als

die Spule oder der Cop waͤchst. Man sieht dieß aus einem Blike auf Fig. 7, 8 und 9, aus denen

erhellt, daß die Zahl der Spiralwindungen, die wieder abgewunden werden

muͤssen, um so geringer ist, je mehr die Spule oder der Cop an Garn zunimmt.

Diese Abnahme des Zuruͤkwindens ist durch die Stellung der schiefen

Flaͤche H, auf der der Sperrer oder

Aufhaͤlter h ruht, welcher die Schwingung des

Sectors E bestimmt, vermittelt.

Die Stellung des Sectors E sieht man in Fig. 1, wo der

Aufhaͤlter h auf der schiefen Flaͤche H ruht, durch punktirte Linien angedeutet. Diese schiefe

Flaͤche H wird durch das Schloß oder durch den

Fuͤhrer h 1, den man in Fig. 2 sieht, in der aus

der Zeichnung ersichtlichen Stellung erhalten; sie steht mit dem Theile I in Verbindung, wie dieß gleichfalls aus Fig. 1 und 2 erhellt. Der

Theil l wird an beiden Enden von zwei kleinen

Staͤben ii getragen, und wie Fig. 2 bei K zeigt, mittelst einer Schraube und eines Sperrrades

mit einem Faͤnger endwaͤrts in der Richtung der Pfeile bewegt. Der

Wagen kommt bei dieser Einrichtung, wenn er auslaͤuft, mit dem Hebel K in Beruͤhrung, so daß also bei jedem Auslaufen

des Wagens das Sperrrad um einen Zahn bewegt wird. Dadurch wird der Theil I und die schiefe Flaͤche H mittelst der Schraube K um einen geringen

Grad jener Stellung genaͤhert, die man in Fig. 1 durch Punkte

angedeutet sieht, und dadurch kommt der Aufhaͤlter h mit einem hoͤher gelegenen Theile der schiefen Flaͤche H in Beruͤhrung, damit die Schwingungen des

Sectors E auf diese Weise fruͤher aufhoͤren, und damit das

Zuruͤkwinden also gleichfalls fruͤher beendigt ist. Beim Beginnen

einer neuen Reihe von Cops befindet sich die schiefe Flaͤche H in der in der Abbildung angedeuteten Stellung; bei

jedesmaligem Auslaufen des Wagens naͤhert sich dieselbe hingegen mehr und

mehr der durch punktirte Linien bezeichneten Stellung, in welcher sie sich bei

Vollendung des Cops oder der Spule befindet.

Zugleich mit der beschriebenen Zuruͤkwindebewegung muß aber auch das

Herabsenken des Fallhebels Statt finden, welches gleichfalls von den Schwingungen

des Sectors E abhaͤngt, wie man dieß aus einem

Blike auf den in Fig. 1 durch punktirte Linien bezeichneten Wagen ersteht, L ist ein kleiner mit der Welle in Verbindung stehender

Hebel, und dieser fuͤhrt den Falldraht, dessen Ende an der senkrechten Stange

L 1 festgemacht ist. Sobald der Wagen ausgelaufen,

und die groͤßte Entfernung von den vorderen Walzen erreicht hat, und

waͤhrend der Sector E sich nach der Richtung der

Platten C und B schwingt,

gelangt die senkrechte Stange L 1 uͤber einen

Hebel L 2, der, indem er von dem Arme oder Vorsprunge

l getragen wird, der Schwingungen des Sectors

theilhaftig und in demselben Augenblike herabgedruͤkt wird. So wie er

hingegen zuruͤkkehrt, hebt er die Stange L 1

empor, waͤhrend er den Falldraht herabdruͤkt; wenn daher der Sector

E durch die Wirkung des Gewichtes F, wodurch das Zuruͤkwinden erfolgt, wieder in

seine fruͤhere Stellung zuruͤkkehrt, so treibt ebendieselbe Bewegung

auch den Falldraht bis auf den gehoͤrigen Punkt herab. Was uͤbrigens

den Grad dieser Herabsenkung betrifft, so nimmt auch er in Folge derselben

Einrichtungen, die oben beschrieben wurden, und die die Schwingungen des Sectors E reguliren, in demselben Maaße ab, in welchem das

Zuruͤkwinden abnimmt. Das progressive Emporheben des Falldrahtes, welches zum

Behufe der gleichmaͤßigen Vertheilung des Garnes auf den verschiedenen

Durchmessern des Cops oder der Spule waͤhrend des Einlaufens des Wagens Statt

finden muß, wird durch die lange schiefe Flaͤche M,

M, die man die Dokenlatte (copping rail) zu

nennen pflegt, hervorgebracht. Auf dieser lezteren ruht das untere Ende der Stange

L 1, nachdem dieselbe durch die

Ruͤkwaͤrtsschwingung des Sectors E auf die

angegebene Weise emporgehoben worden. Das Herabsteigen dieser schiefen

Flaͤche M, M gegen die vorderen Walzen gestattet

ein allmaͤhliches Emporsteigen des Falldrahtes; und wenn der Wagen endlich in

der Nahe der vorderen Walzen angelangt ist, so hebt das Ende der Stange L 1, indem es nicht laͤnger mehr von der schiefen

Flaͤche M, M getragen wird, den Falldraht auf

gleiche Hoͤhe mit den Spindeln, womit die Vorbereitung zum Wiederanfange des

naͤchstfolgenden Auslaufes des Wagens getroffen ist. Die Einrichtung, welche

getroffen ist, um der schiefen Flaͤche M, M die

gehoͤrige Hoͤhe zu geben, und die Nothwendigkeit einer solchen

Einrichtung wird spaͤter, wenn der Bau und die Natur des Cops oder der Spule

erlaͤutert worden, klar erhellen.

Wenn das Zuruͤkwinden und das Herabsenken des Falldrahtes geschehen, wird der

Wagen mittelst des Bandes N, welches am Wagen befestigt

ist, und welches gleichfalls durch die Ruͤkwaͤrtsschwingung des

Sectors E in Thaͤtigkeit gebracht wird, an die

vorderen Walzen zuruͤkgetrieben. In derselben Zeit, waͤhrend welcher

der Falldraht durch das Emporsteigen des Hebels r

herabgesenkt wird, steigt ein kleiner Arm, der in Fig. 1 und 2 mit m bezeichnet ist, empor. Durch die Wirkung, die hiedurch

auf die Hebelvorrichtung m 1, m 2 und m 3 ausgeuͤbt wird, wird der

kleine Vorsprung m 4, von welchem bisher der große Hebel

m 5 getragen wurde, zum Schwingen gebracht. Der

Hebel m 5 hebt einen Arm eines Winkeleisens empor; m 6 treibt die lange Stange m 7 in die aus Fig. 1 ersichtliche

Stellung, und bewirkt, indem leztere den Schwingehebel m

8 fuͤhrt, der bis zu diesem Augenblike den Hebel m 9 trug, daß die aufrechte Stange m 10 ein

Treibband auf die fixe Rolle an jener Welle uͤbertraͤgt, die die

Schneke N 1, an der das Band N angebracht ist, fuͤhrt. Sobald nun der Wagen an den vorderen

Walzen angelangt ist, hebt er den Hebel m 9 empor, und

dadurch wird also das Treibband wieder auf die lose Rolle uͤbergetragen, so

daß mithin die Thaͤtigkeit des Bandes N

aufhoͤrt. Eine kleine, auf den unteren Arm des Hebels m 8 druͤkende Feder erhaͤlt den Arm m 9 stationaͤr, bis der Wagen am Ende seines Auslaufes angelangt

ist, wo dann neuerdings wieder die eben beschriebene Bewegung beginnt.

Man wird sehen, daß durch das Einlaufen des Wagens der Hebel m 5 neuerdings wieder auf den Vorsprung m 4 zu

ruhen kommt, der in Folge der Einwirkung einer kleinen Feder m 11, die man in Fig. 2 im Grundrisse

sieht, immer eine Neigung hat, senkrecht zu bleiben; daß ferner, wenn der Wagen an

den vorderen Walzen anlangt, die Stange m 7

zuruͤkgeschoben wird, oder in ihre fruͤhere Stellung gelangt, indem

der Wagen auf den Hebel O druͤkt, der mit O 1, welcher auf die Stange m 7 wirkt, an einer und derselben Welle befestigt ist. Durch dieselbe

Schwingung der Welle O 2 kommt auch das sogenannte

Mendozaband in Thaͤtigkeit; da dieß jedoch zu den Theilen und Bewegungen der

gewoͤhnlichen Mules gehoͤrt, und keinen Theil meiner Erfindung

ausmacht, so habe ich hier in keine weitere Beschreibung einzugehen.

Das Aufwinden des Garnes zur Bildung der Spule oder des Cop muß waͤhrend des

Einlaufens des Wagens geschehen. Bevor ich jedoch zur Beschreibung der Mittel, durch

welche diese Bewegung hervorgebracht wird, uͤbergehe, muß ich aber eine kurze

Beschreibung der Beschaffenheit und des Baues des Cop oder der Spule, und einige

Bemerkungen uͤber das Herabsenken und Fuͤhren des Falldrahtes

vorausschiken, damit die verschiedenen zur Bewirkung des Auswindens dienenden

Vorrichtungen und Bewegungen um so deutlicher werden. Ein Cop Garn, der in dieser

Maschine auf eine leere Spindel aufgewunden wird, besteht aus mehreren

aufeinanderfolgenden Schichten Garn, von denen bei jedem Einlaufen des Wagens eine

aufgewunden wird, so daß also eine jede solche Schichte aus jener Garnlaͤnge

besteht, die bei dem naͤchst vorhergehenden Auslaufen des Wagens gesponnen

wurde. Da nun diese Laͤnge immer eine und dieselbe ist, so muß die Zahl der

Spindelumdrehungen anfangs, wo die Spindel noch ganz leer ist, offenbar

groͤßer seyn, als dann, wann schon eine mehr oder minder große Menge Garn auf

dieselbe gewunden worden, und deren Umfang mithin bedeutend zugenommen hat. Die

Notwendigkeit der Veraͤnderung der Geschwindigkeit der Aufwindebewegung ist

zwar beim Beginnen eines Cop nicht sehr in die Augen fallend; allein sobald der Cop

ein Mal die aus Fig.

7 ersichtliche Gestalt erreicht hat, wird beim Beginne des Einlaufens des

Wagens, indem das Aufwinden des Garnes jedes Mal an dem groͤßten Umfange des

Cop beginnt, eine geringere Geschwindigkeit erforderlich seyn; sie wird hingegen

schneller seyn muͤssen, so wie der Falldraht emporsteigt, und am

allerschnellsten, wenn der Wagen an die vorderen Walzen gelangt, und wenn das Garn

also auf den leeren Theil der Spindel aufgewunden werden muß.

Das Verhaͤltniß zwischen der Geschwindigkeit der Spindel beim Beginnen des

Einlaufens zu jener Geschwindigkeit, die beim Anlangen des Wagens an den vorderen

Walzen erforderlich ist, wird nach jedem Auslaufen verschieden seyn, bis der Cop

oder die Spule endlich die Form eines doppelten Kegels, welche man in Fig. 8 sieht,

und welche man den Copboden zu nennen pflegt, erlangt hat. Ist dieser Boden

gebildet, und hat der Cop hiedurch in der Mitte wenigstens seinen groͤßten

Durchmesser erreicht, so wird der uͤbrige Theil des Cop durch

kegelfoͤrmige Schichten, die in jeder Hinsicht den anderen aͤhnlich,

und in der Zeichnung durch zarte, schiefe Linien angedeutet sind, gebildet werden,

bis er, wenn er vollendet, die aus Fig. 9 ersichtliche Form

erlangt hat.

Nach dem, was hier uͤber den Bau eines Cop gesagt worden, und wenn man

beruͤksichtigt, daß das Aufwinden des Garnes jederzeit an der Basis des Kegels, oder an

dem groͤßten Umfange des Cop beginnt, und daß die regelmaͤßige

Vertheilung des Garnes auf den Cop von der Stellung des Falldrahtes abhaͤngt,

erhellt von selbst, daß das Herabsenken des Falldrahtes nach jedesmaligem Einlaufen

wegen der zunehmenden Groͤße des Cop und wegen der groͤßeren

Hoͤhe, auf welche die Garnschichte gelegt werden muß, abnehmen muß. Diese

Abnahme der Herabsenkung des Falldrahtes wird nun durch Abaͤnderung der

Schwingung des Sectors E bewirkt, wie dieß schon oben,

wo von dem Herabsenken des Falldrahtes die Rede war, gesagt wurde. Allein auch die

Stellung der schiefen Flaͤche M, M, die zur

Leitung des Fallhebels dient, muß, wie gesagt, gleichfalls wechseln; und dieß wird

durch dieselbe Schraubenbewegung bewirkt, durch welche die Stellung der schiefen

Flaͤche H zur Regulirung der Schwingung des

Sectors E bei der Verminderung der

Zuruͤkwindebewegung erzeugt wird.

Wenn man nun Fig.

1 und Fig.

2 betrachtet, so wird man sehen, daß sich die Dokenlatte oder schiefe

Flaͤche M, M frei auf zwei aufrechten Stiften

oder Staͤben p, p bewegt, und von zwei schiefen

Flaͤchen p 1, p 1,

die der schiefen Flaͤche aͤhnlich, aber in umgekehrter Stellung

angebracht sind, getragen wird. Diese beiden schiefen Flaͤchen p 1, p 1, welche die

Hoͤhe der Dokenlatte M, M reguliren, sind an

demselben Theile I befestigt, an welchem sich auch die

schiefe Flaͤche H befindet, und theilen also auch

dieselbe Bewegung mit ihr, die, wie bereits oben gesagt worden, durch die Schraube

und das Sperrrad K hervorgebracht wird. Waͤhrend

also die schiefe Flaͤche H bei jedem Auslaufen

des Wagens vorwaͤrts schreitet, und dadurch die Schwingung des Sectors E zum Behufe der schnelleren Verminderung des

Zuruͤkwindens unterbricht, weichen die schiefen Flaͤchen p 1, p 1 zuruͤk,

damit die Dokenlatte M, M zum Behufe der Verminderung

des Herabsenkens des Falldrahtes bei jedem naͤchstfolgenden Aufwindeprocesse

allmaͤhlich herabgedruͤkt werde.

Ich will nun zur Beschreibung des Aufwindeprocesses uͤbergehen, der die lezte

und wichtigste Bewegung der Maschine bildet. In Fig. 1 zeigt P einen Kegel, welcher in einem schwingenden Wagen oder

Gestelle aufgezogen ist; er wird von einem Laufbande P 1

getrieben, welches uͤber eine kleine Rolle P 2

laͤuft, die, wie man am besten aus Fig. 3 ersieht, mit dem

Kegel P an einer und derselben Welle befestigt ist.

Dieses Treibband P 1 wird von der Rolle P 3 getrieben, die, wie in Fig. 1 ersichtlich ist,

durch das Laufband P 4 In Bewegung gesezt wird. P 5 ist eine fixirte Rolle, an deren aͤußerer

Seite eine lose Rolle von gleichem Durchmesser angebracht ist; auf diese leztere

wird naͤmlich das Laufband P 4 durch den

Fuͤhrer m 10 uͤbertragen, der in

Bewegung kommt, wenn der Wagen an den vorderen Walzen anlangt. Wenn also der Wagen

einzulaufen beginnt, und wenn folglich zugleich auch der Aufwindeproceß zu beginnen

hat, so wird das Laufband P 4 auf die fixe Rolle P 5 uͤbertragen, und zwar durch die Schwingung

von F 1, wodurch der Faͤnger P 6 frei gemacht, und dem Fuͤhrer P 7 gestattet wird, das Laufband auf die fixe Rolle P 5 zu uͤbertragen, gegen welche es durch das

Gewicht P 8 angedruͤkt wird. Da der Kegel P auf diese Weise etwas fruͤher in Bewegung

gesezt wird, als der Wagen einzulaufen beginnt, so ist auch zum Beginnen des

Auswindens Alles in Bereitschaft.

In Fig. 3 sieht

man den Kegel P und die zur Bewirkung der

Aufwindebewegung erforderlichen Theile von der vorderen Strekwalze her gesehen; es

zeigt sich hieraus auch, daß der Kegel P auf einem

aͤhnlichen, in umgekehrter Stellung angebrachten Kegel Q ruht. Die Welle Q 4, an der sich dieser

Kegel befindet, steht durch ein Winkelrad mir der aufrechten Welle Q 1 in Verbindung, die man aus Fig. 1 ersieht, und die

mit der Welle C 1, unter welcher sich die Platten C und B und die Rolle D befinden, in einer und derselben senkrechten Linie

liegt. Am Scheitel der Welle C 1 ist ein

kegelfoͤrmiges Verkoppelungsstuͤk (coupling) Q 2 angebracht, in welches zeitweise

das an der Welle Q angebrachte Gegenstuͤk

einfallt. Die Natur und Einrichtung dieses Verkoppelungsstuͤkes ersieht man

aus Fig. 1 und

10, an

denen die punktirten Linien die Stellung des von der Welle Q 1 gefuͤhrten Theiles andeuten, wenn derselbe von dem mit der

Welle C 1 in Verbindung stehenden Theile befreit ist.

Der mit der Welle Q 1 in Verbindung stehende Theil des

Verkoppelungsstuͤkes wird waͤhrend des Spinnprocesses und

waͤhrend des Auslaufens des Wagens durch den Hebel q und durch das Gegengewicht q 1 frei

erhalten; sobald hingegen der Wagen am Ende seines Laufes angelangt, und der Hebel

herabgelassen ist, befreit dieselbe Bewegung, die auf die Hebelverbindung m, m 1 und m 2 wirkt, auch

den großen Hebel m 5, der durch das Gewicht m 12 herabgedruͤkt wird. Dieser Hebel m 5 fuͤhrt den kleinen Hebel q 1, den man in Fig. 1 sieht, mit sich,

und gestattet, daß der unmittelbar oberhalb befindliche belastete Hebel q 2 das kegelfoͤrmige Verkoppelungsstuͤk

Q 2 in Verbindung sezt, so daß die beiden Wellen Q 1 und C 1 gleichsam nur

mehr eine einzige bilden, welche unmittelbar durch die Bewegung des Kegels P getrieben wird. Das Herabsinken des Hebels m 5, wodurch die Verbindung des Stuͤkes Q 2 geschieht, sezt zugleich aber auch die beiden

Platten C und B außer

Verbindung, und dadurch wild das Zuruͤkwinden beendigt und zugleich

moͤglich gemacht, daß das Aufwinden beginnen koͤnne, ohne mit dem

Sector E, der durch den Riemen e mit der Platte C verbunden

ist, in Collision zu kommen. Sobald also der Falldraht herabgesenkt und die Wellen

Q 1 und C 1 durch das

Verkoppelungsstuͤk Q 2 mit einander in Verbindung

gesezt worden, wird die Bewegung des Laufbandes P 4

durch die Kegel P und Q auf

die aufrechte Welle Q 1. und an die Rolle D uͤbertragen. Gesezt also die Wellen Q 1 und C 1, von denen

leztere die Rolle D fuͤhrt, seyen durch das

kegelfoͤrmige Verkoppelungsstuͤk Q 2

verbunden, und gesezt der Kegel P drehe sich, wie die

Zeichnung zeigt, in Beruͤhrung mit dem Kegel Q

um, so wird der Kegel Q und folglich auch die Rolle D durch den Kegel P zu einer

bestimmten Anzahl von Umdrehungen veranlaͤßt werden, und die Zahl dieser

Umdrehungen wird, indem die Geschwindigkeit des Laufbandes P 4 immer dieselbe bleibt, von dem relativen Umfange jener Theile der

beiden Kegel, die mit einander in Beruͤhrung stehen, abhaͤngen.

In Fig. 3 steht

die Spize oder der kleinste Umfang des Kegels P mit der

Basis oder mit dem groͤßten Umfange des Kegels Q

in Beruͤhrung, so daß also in diesem Falle der geringste Grad von Bewegung

von P an Q

uͤbertragen wird: was dein Aufwinden an dem groͤßten Umfange des Cop

entspricht. Gesezt aber der Kegel P komme in jene

Stellung, welche in Fig. 1 durch einen Kreis, der sich unter P

befindet, angedeutet ist, und in welcher die Basis oder der groͤßte Umfang

von P mit der Spize oder dem kleinsten Umfange von Q in Beruͤhrung steht, so wird die groͤßte

Bewegung von P auf Q

uͤbertragen werden: eine Bewegung, die dem Aufwinden des Garnes auf den

leeren Theil der Spindel, oder auf den geringsten Umfang des Cop entspricht. Aus dem

hier Gesagten und aus einem Blike auf Fig. 3 wird man ersehen,

daß der Wechsel zwischen jener Geschwindigkeit, die durch die Spize des Kegels P hervorgebracht wird, und jener, die durch dessen Basis

mitgetheilt wird, zum Aufwinden benuzt werden kann. Aus dieser Figur wird man auch

den Wagen oder den Rahmen, in welchem sich der Kegel P

auf dem Kegel Q hin und her bewegt, und in welchem die

Beruͤhrung der beiden Kegel mir einander durch das Gewicht R vermittelt ist, deutlich ersehen. Beim Beginnen eines

Cop, oder wenn die Spindeln leer sind, muͤssen dieselben von der Basis des

Kegels P oder mit der groͤßten Geschwindigkeit

getrieben werden; so wie sich aber der Boden des Cop bildet, muß der Kegel P immer mehr und mehr gegen dessen Spize getrieben

werden. Sobald der Boden des Cop gebildet ist, sind beim jedesmaligen Aufwinden die

beiden Extreme der Geschwindigkeit erforderlich; und dieß wird bewirkt, indem der

Kegel P bei jedem Einlaufen des Wagens der ganzen

Laͤnge nach, von der Spize bis zur Basis bewegt wird. Diese Bewegung oder Schwingung des Kegels

P wird nun auf folgende Weise vermittelt.

In Fig. 1 und

5 stellt

R 1 einen beweglichen Sattel vor, dessen obere

Flaͤche verschiedene Woͤlbungen hat. Dieser Sattel ruht auf einem

Wagen, und besizt eine zweifache Bewegung: eine nach Vor- und

Ruͤkwaͤrts nach der Richtung der Bewegung des Wagens, und eine

endwaͤrts fortschreitende nach der in Fig. 5 durch einen Pfeil

angedeuteten Richtung. Die erstere dieser Bewegungen wird durch das Getrieb R 2 und durch die Zahnstange R 3, die man in Fig. 1 sieht,

hervorgebracht; der Sattel R 1 wird naͤmlich

hiedurch in derselben Richtung und zu derselben Zeit bewegt, waͤhrend welcher

der Wagen uͤber dem Sattel R 1 aus- und

einlaͤuft, und dabei mittelst der Reibungsrolle R

4 auf demselben ruht. R 5 ist ein Hebel, der sich bei

r 9 um seinen Stuͤzpunkt bewegt; er wird bei

jeder Bewegung des Sattels R 1 in verschiedenem Grade

gehoben, und durch die Stellung des Sattels R 1 in

seiner Stellung erhalten. Der Hebel R 5 steht mittelst

der Hebel r, r 1, r 2, r 3, die man in Fig. 1 und 3 sieht, mit dem Rahmen

oder Wagen, in welchem sich der Kegel P befindet, in

Verbindung, so zwar, daß die Stellung des Hebels R 5 die

Stellung des Kegels P in Bezug auf den Kegel Q bestimmt, oder mit anderen Worten, die relativen

Umfange der beiden Kegel, welche zur Erzeugung der erforderlichen Aufwindebewegung

mit einander in Beruͤhrung kommen muͤssen, regulirt.

Fig. 5 zeigt

den Sattel R 1 von einer anderen Seite, und zwar von

einer solchen, die der in Fig. 1 dargestellten

entgegengesezt ist. Man sieht hieraus, daß der Sattel R

1, der, wie gesagt, bei jeder Bewegung des Wagens durch das Getrieb R 2 mit dem Gestelle oder Rahmen R 6, R 6, R 6

vor- und ruͤkwaͤrts bewegt wird, die zweite Bewegung durch eine

Zahnstange r 4 und durch Stirnraͤder r 5 und r 6 mitgetheilt

erhaͤlt. Das lezte dieser Raͤder greift in ein Rad r 7, welches, wie Fig. 5 zeigt, an dem Ende

einer Schraube r 8 befestigt Ist; und diese Schraube,

welche nach Vorwaͤrts laͤuft, greift in eine Schraubenmutter, welche

die Querbewegung des Sattels R 1, mit dem sie, wie Fig. 1 zeigt,

durch das Stuͤk R 18 in Verbindung steht,

beherrscht. Diese Querbewegung des Sattels R 1 mittelst

der Schraube r 8 bewirkt auch eine progressive Erhebung

des Sattels R 1, und zwar durch schiefe Raͤnder,

auf denen die linke Seite ruht.

Die Zahnstange r 4 schwingt oder bewegt sich an dem

Zapfen r 10, so daß, wenn dieselbe herabgedruͤkt

und zum Eingleisen in das Stirnrad r 5 gebracht wird,

die Bewegung des Sattels R 1 das Stirnrad r 5 umdreht, und indem dadurch die unter dem Sattel R 1 befindliche Schraube r 8

in Bewegung gesezt wird, der Sattel selbst sich in der durch den Pfeil angedeuteten Richtung

vorwaͤrts bewegt. Durch diese endweise Bewegung des Sattels R 1, welche durch die Schraube R 8 bewirkt wird, werden der Reibungsrolle R 4

und dem Hebel R 5 verschiedene Oberflaͤchen des

Sattels R 1 dargeboten werden, und dadurch wird dieser

Hebel, der die Schwingung des Kegels P beherrscht, auf

verschiedene Hoͤhe gehoben werden, und die Geschwindigkeit des Auswindens auf

die angegebene Weise bestimmen. Die Zeitperiode, zu welcher die Zahnstange r 4 außer Thaͤtigkeit kommt, haͤngt von

der Anordnung der Faͤnger oder Aufhaͤlter s, s,

s, s, s, s welche man an der unteren Seite von S, und noch deutlicher in dem Grundrisse Fig. 6 sieht, ab.

Unmittelbar uͤber dem Zahnstangenhebel r 4 sieht

man in Fig. 1

einen aͤhnlichen Hebel s 1, der von dem

Winkeleisen s 2, welches sich um seinen Mittelpunkt

bewegt, getragen wird. Da dieses Winkeleisen der Wirkung des Gewichtes s 3 ausgesezt ist, so hat es die Neigung, den Hebel 1

bestaͤndig in der Richtung des Pfeiles zu treiben; da dieser Hebel jedoch zu

gleicher Zeit auch von der Feder s 4 emporgelupft wird,

so kommen die beiden Vorspruͤnge oder Zapfen dadurch uͤber einander zu

stehen. In dieser Stellung wird der Hebel s 1 bei der

Auswaͤrtsbewegung des Wagens R 6, R 6 herabgedruͤkt, und die Zahnstange r 4 zum Eingreifen in das Getrieb r 5 gebracht, wodurch dann der Sattel R 1

mittelst der Schraube r 8 bewegt wird. Die Zeit oder die

Periode, waͤhrend welcher die Zahnstange r 4

außer Thaͤtigkeit kommt, wird jedoch beendigt, indem einer der Faͤnger

s mit dem Ende des Hebels s 1 in Beruͤhrung kommt und denselben zuruͤktreibt, so daß

die beiden Zapfen s 5 und s

6 nicht laͤnger mehr uͤber einander bleiben koͤnnen, sondern in

die aus Fig. 1

ersichtliche Stellung zuruͤkkehren, in welcher der Zahnstangenhebel r 4 durch die Feder s 7

emporgehoben und die Traversirbewegung der Schraube r 8

beendigt werden kann.

Die Zeitraͤume, innerhalb welcher irgend einer der Faͤnger 5, die sich

an der unteren Seite des Theiles S befinden, in

Thaͤtigkeit kommt, haͤngt von der Zeit der Bildung des Copbodens ab,

wonach denn auch die Anordnung derselben getroffen ist. Sobald jedoch der Copboden

gebildet ist, und die Bewegung des Kegels P bis zur

Vollendung des Cop eine gleichfoͤrmige seyn muß, ist die verschiedene

Stellung der Faͤnger oder Sperrer s, s

entbehrlich, indem auch die Bewegungen der Zahnstange r

4 und der Schraube r 8 gleichfoͤrmig dieselben

sind.

Man wird sich erinnern, daß der große Hebel m 5, der zum

Behufe des Beginnens des Auswindens das Verkoppelungsstuͤk Q 2 in Verbindung sezte, beim Einlaufen des Wagens

wieder in seine fruͤhere Stellung gebracht wird; allein aus Fig. 1 wird man sehen, daß

die Verbindung des Stuͤkes Q 2 mittelst eines

Faͤngers q 5 auch waͤhrend des Einlaufens

des Wagens unterhalten wird, indem der Hebel m 5

waͤhrend dieser Periode gehoben und von dem Theile m 4 getragen wird. So wie jedoch der Wagen an den vorderen Walzen anlangt

und das Aufwinden folglich aufhoͤren muß, wird der Schwanz oder das untere

Ende des Faͤngers q 5 durch dieselbe Bewegung der

Stange m 7 mittelst der Hebel O und O 1 zuruͤkgetrieben, so daß das

Verkoppelungsstuͤk Q 2 also durch das

Uebergewicht des Gewichtes q 1 außer Verbindung gebracht

wird, und daß somit die Aufwindebewegung aufhoͤrt, bevor noch der unmittelbar

darauf folgende Spinnproceß beginnt.Wir geben die Zeichnung genau so, wie sie im Originale gegeben ist, und

machen unsere Leser daher hier nur darauf aufmerksam, daß auch im Originale

mehrere Stellen etwas undeutlich und verworren sind, und daß namentlich die

Bezeichnung mehrere Theile durch die Buchstaben, auf die sich in der

Beschreibung bezogen wird, unterblieben ist. Jeder mit den Spinnmaschinen

einiger Maßen Vertraute wird sich jedoch leicht und hinreichend zurecht

finden. A. d. R.

Tafeln