| Titel: | Verbesserungen im Zurichten und Appretiren von wollenen und anderem Geweben, worauf sich Alexander Ritchie, in Leeds in der Grafschaft York, auf die Mittheilungen eines Ausländers hin, am 13. Jun. 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. IX., S. 27 |

| Download: | XML |

IX.

Verbesserungen im Zurichten und Appretiren von

wollenen und anderem Geweben, worauf sich Alexander Ritchie, in

Leeds in der Grafschaft York, auf die Mittheilungen eines

Auslaͤnders hin, am 13. Jun. 1836 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Oktober 1837, S.

12.

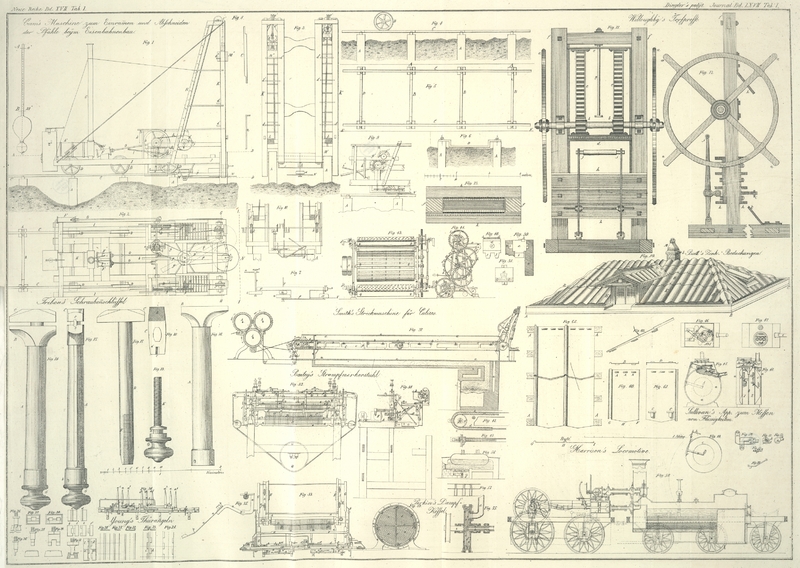

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Ritchie, Verbesserungen im Zurichten wollener Gewebe.

Das Wesen der Erfindung besteht in der Anwendung eines oder mehrerer hohler,

durchloͤcherter Dampfcylinder oder anderer geeigneter Gefaͤße, um in

dicht und fest aufgerollte Wollen- oder andere Zeuge eine große Anzahl

kleiner Dampfstroͤme treten zu lassen, damit auf diese Zeuge hiedurch eben so

eingewirkt wird, wie dieß bei dem sogenannten Daͤmpfen der Calicos zu

geschehen pflegt. Da dieser Zwek offenbar auf verschiedene Weise und mit

verschiedenen Maschinen erreicht werden kann, so beschranke ich mich auf die

Andeutung der Verbindung dieses Verfahrens mit einer sogenannten Rauh- oder

Gigmuͤhle.

Fig. 43 ist

ein Frontaufriß einer Rauhmuͤhle, mit der zwei hohle, durchloͤcherte

Dampfcylinder und die uͤbrigen zur Vollbringung des Dampfprocesses

noͤthigen Vorrichtungen in Verbindung gebracht sind. Fig. 44 zeigt dieselbe

Maschine in einem Endaufrisse. Die Maschine ruht in den gußeisernen, durch

Laͤngenbalken mit einander verbundenen Endgestellen a,

a, a. Die wie gewoͤhnlich mit Karden oder Buͤrsten

ausgestattete Trommel b, b ist an einer Welle

aufgezogen, und wird von einer Dampfmaschine oder irgend einem anderen Motor her

durch ein uͤber die Rolle c geschlungenes

Laufband in Bewegung gesezt. Die hohlen Dampfcylinder d,

d, von denen sich einer uͤber und der andere unter der Rauhtrommel

befindet, laufen mit hohlen Zapfen in den Endgestellen. Man verfertigt sie am besten

aus Kupferblech von gehoͤriger Dike, und bohrt von Außen nach Innen zu eine Menge

Loͤcher, durch die der Dampf dringen kann. Mit dem Ende eines jeden der

hohlen Cylinderzapfen ist mittelst gehoͤriger dampfdichter Gefuͤge und

Liederungen eine Roͤhre e, e, die den Dampf von

einem Dampfkessel herbeileitet, in Verbindung gebracht. An den hohlen Zapfen der

entgegengesezten Seite sind auf gleiche Weise aͤhnliche Roͤhren

befestigt, damit kaltes Wasser in die Cylinder eingeleitet werden kann, wenn dieß

zum Behufe der Abkuͤhlung des in Behandlung befindlichen Zeuges

noͤthig wird. Hieraus folgt von selbst, daß sowohl die Dampf- als die

Wasserroͤhren mit Sperrhaͤhnen versehen seyn muͤssen, damit man

den Dampf und das Wasser je nach Bedarf einlassen und wieder absperren kann.

Was die zum Umtreiben der Dampfcylinder dienende Maschinerie betrifft, so erheischt

sie, da sie der au den hoͤlzernen Aufwindwalzen der gewoͤhnlichen

Rauhmuͤhlen angebrachten vollkommen aͤhnlich ist, keine

ausfuͤhrliche Beschreibung. Es genuͤgt zu wissen, daß ein au dem Ende

der Welle der Rauhtrommel befindliches Getrieb g durch

das Eingreifen in das Zahnrad h das ganze

Raͤderwerk h, i, k und l in Bewegung bringt. Das Rad k schiebt sich

lose an dem Zapfen des unteren, das Rad l hingegen an

dem Zapfen des oberen hohlen Cylinders; und eines dieser Raͤder wird, je

nachdem es die Umstaͤnde erfordern, mir einer Klauenbuͤchse in an

seinen Zapfen gesperrt, damit der ihm entsprechende hohle Cylinder umlauft und den

Zeug aufwindet, waͤhrend der andere frei bleibt, damit der auf ihn

aufgerollte Zeug ungehindert ablaufen kann. Um dem Zeuge eine solche Spannung geben

zu koͤnnen, daß er hinlaͤnglich fest auf den Aufnahmcylinder

aufgewunden wird, ist an dem Umfange einer Rolle p, p,

dergleichen an jedem Zapfen der hohlen Cylinder eine angebracht ist, fuͤr

eine mit einem beschwerten Hebel o, o versehene

Reibungsbremse n, n gesorgt. Laßt man diese Bremse auf

die Rolle des Cylinders, von dem der Zeug abgewunden wird, wirken, so wird

nothwendig eine solche Verzoͤgerung des Abwindens daraus erfolgen, daß der

Zeug mit bedeutender Spannung von dem Aufwindcylinder aufgewunden wird. Um diesen

Zwek noch sicherer zu erreichen, wirkt die Drukwalze q,

q auf dem Umfange des hohlen Cylinders auf die Oberflaͤche des

Zeuges. Die Zapfen dieser Walze laufen in den Hebeln r,

r, welche an Zapfen, die in die Endgestelle eingelassen sind, angebracht,

und an ihrem laͤngeren Arme mit Gewichten ausgestattet sind, damit man die

Wirkung der Drukwalze auf den aufzuwindenden Zeug nach Belieben reguliren kann.

Mit dieser Maschine wird nun auf folgende Weise gearbeitet. Bevor der Zeug auf die

Cylinder aufgewunden wird, wikelt man ungefaͤhr 20 Yards eines Leinen-

oder Baumwollzeuges fest um sie, damit der zu behandelnde Zeug nicht unmittelbar mit den

Cylindern in Beruͤhrung und einer zu großen Hize ausgesezt wird; und damit

der bei den Loͤchern des Cylinders austretende Dampf moͤglichst

gleichfoͤrmig verbreitet auf den aufgewundenen Zeug einwirke. Das Dampfen

geschieht am besten unmittelbar, nachdem der Zeug in der Rauhmuͤhle

aufgerauht worden ist, und vor dem Scheren; es kann jedoch, besonders wenn die

Faͤden des Zeuges sehr fein sind, eben so gut auch dann geschehen, wenn der

Zeug zum Theil geschoren worden ist. Man befestigt das eine Ende des zu behandelnden

Wollenzeuges an dem einen Ende des auf den einen Cylinder aufgewundenen

Baumwoll- oder Leinenzeuges, und das andere Ende an dem einen Ende des auf

den anderen Cylinder aufgewundenen Baumwoll- oder Leinenzeuges. Wenn dann der

aufgerauhte und benezte Wollenzeug fest auf den einen der beiden Cylinder

aufgewunden worden ist, so laͤßt man in diesen Dampf eintreten, damit der

Dampf durch die Loͤcher in den Zeug eindringe. Nachdem diese Einwirkung 10

bis 20 Minuten angedauert, – welche Zeit je nach dem Druke des Dampfes, der

von 12 bis 40 Pfd. auf den Zoll betragen kann, verschieden ist, – windet man

den Wollenzeug auf den anderen Cylinder, wobei man ihn, waͤhrend dieß

geschieht, abermals mit Wasser befeuchtet, und zwar nach dem in den

Rauhmuͤhlen uͤblichen Verfahren. Der Zeug erfahrt auf dem Uebergange

von einem Cylinder zum anderen die Einwirkung der Karden der Rauhtrommel; und ist er

festgespannt auf den anderen Cylinder uͤbergegangen, so laͤßt man nun

auch in diesen auf die angegebene Weise Dampf eintreten. Wenn der Zeug auch auf

diesem eben so lang wie fruͤher der Einwirkung des Dampfes ausgesezt gewesen

ist, so windet man ihn wieder zuruͤk, wobei er abermals benezt wird und der

Einwirkung der Karden der Rauhtrommel unterliegt. Nach Vollendung dieses Processes

kann man den Zeug dann von den Cylindern abnehmen.

Die ganze hier beschriebene Operation laͤßt sich auch mit einem einzigen

Cylinder und einer gewoͤhnlichen Zeugwalze bewerkstelligen; man wendet jedoch

besser zwei Cylinder an, indem die Operation dann schneller von Statten geht, und

indem sie auch gleichmaͤßiger ausfaͤllt, wenn jedes der Zeugenden ein

Mal zunaͤchst an den Cylinder gebracht wird. Zum Aufstellen, Geraderichten

und Niederlegen des Haares kann man steife Buͤrsten oder metallene Spizen

anwenden; Distelkarden verdienen jedoch vor beiden den Vorzug. Man kann die

Operation auch vollbringen, indem man den Dampf nur ein Mal durch den Zeug treibt

und dafuͤr die Dauer auf das Doppelte erhoͤht; oder man kann den Dampf

auch drei und mehrere Male durchtreiben und dafuͤr die jedesmalige Dauer seiner Einwirkung

abkuͤrzen. Das oben beschriebene Verfahren scheint jedoch unter allen

Umstaͤnden den Vorzug zu verdienen.

Der Zwek des ganzen Verfahrens ist beim Geraderichten und Niederlegen des Haares

mitzuwirken, und demselben in kuͤrzerer Zeit eine groͤßere Weiche und

Glatte und einen vollkommneren Glanz zu geben, als dieß auf irgend eine andere Weise

moͤglich ist.

Tafeln