| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication von Wollentuch, und zwar sowohl im Weben als Appretiren desselben, worauf sich James Dutton, Tuchfabrikant von Wotton-under-Edge in der Grafschaft Gloucester, am 8. Febr. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 71, Jahrgang 1839, Nr. XLII., S. 203 |

| Download: | XML |

XLII.

Verbesserungen in der Fabrication von Wollentuch,

und zwar sowohl im Weben als Appretiren desselben, worauf sich James Dutton, Tuchfabrikant

von Wotton-under-Edge in der Grafschaft Gloucester,

am 8. Febr. 1838 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts December 1838, S.

121.

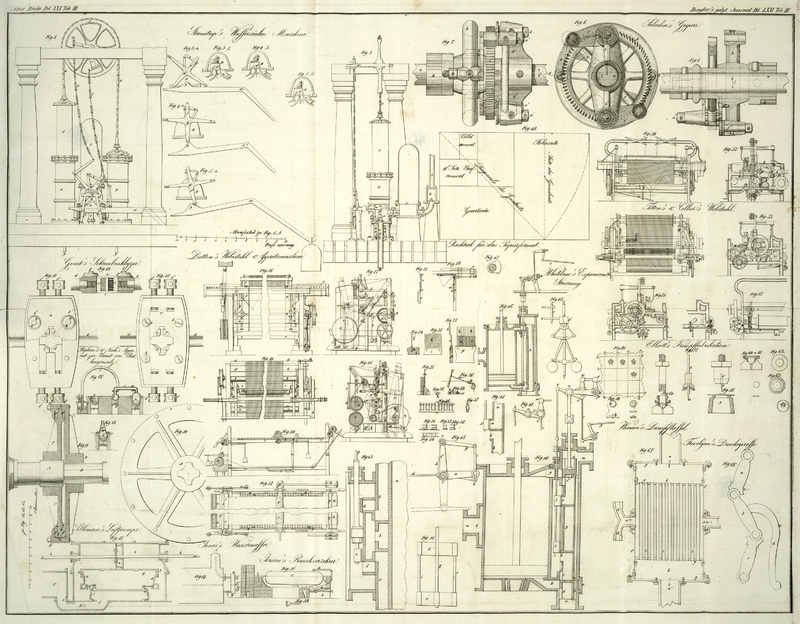

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Dutton's Webestuhl und Appretirmaschine fuͤr

Wollentuch.

Gegenwaͤrtige Verbesserungen betreffen, was das Weben der Wollentuͤcher

anbelangt: 1) den Bau eines Stuhles zum Weben dieser Tuͤcher, welcher durch

eine rotirende Kraft in Bewegung gesezt wird; 2) eine verbesserte Methode die Kette

auf den Kettenbaum aufzuziehen, gemaͤß welcher das Garn regelmaͤßiger

und mit gleichfoͤrmigerer Spannung auf den Kettenbaum gebracht wird, als dieß

nach den bisherigen Methoden moͤglich war; 3) eine eigentuͤmliche

Einrichtung der Geschirre, welche zum Oeffnen der Kettenblaͤtter vor dem

Eintragen des Einschusses dienen, und auch des Rietblattes, womit das Einschlagen

geschieht; 4) einen Apparat, welcher bestaͤndig als Spannstok oder Tempel

wirkt; 5) endlich eine oder mehrere Methoden die Abgabe der Kette mir dem Aufwinden

des gewebten Zeuges in Einklang zu bringen.

In Beziehung auf das Appretiren besteht die Erfindung in einer Maschine, in der sich

das Wollentuch ausgespannt vorwaͤrts bewegt, wobei sein Haar durch einen

umlaufenden Cylinder, dessen Umfang mit Karden, Draͤhten oder Buͤrsten

besezt ist, und der in der Richtung der Bewegung des Tuches aber mit großer

Geschwindigkeit umlaͤuft, ausgeraubt wird. Das Tuch wird mittelst einer

adjustirbaren Walze, die in einem aus zusammengesezten Hebeln gefertigten und

gehoͤrig belasteten Rahmen aufgezogen ist, gegen die Karden

angedruͤkt. Mit derselben Maschine laͤßt sich auch ein rotirender

Scheer-Apparat in Verbindung bringen; auch kann das Pressen mit ihr

vollbracht werden, wenn man erhizte Walzen an die Stelle der erwaͤhnten

Rauh-Cylinder einsezt. Das Buͤrsten ist gleichfalls zu

bewerkstelligen, wenn man einen Buͤrst-Cylinder auf dieselbe Weise

aufzieht, auf welche der Rauh-Cylinder angebracht ist.

Endlich betreffen die Verbesserungen auch Modificationen und Zusaͤze zu jenem

Apparate, auf den der Patenttraͤger unterm 13. Mai 1834 ein Patent nahm.Wir haben dieses Patent im Polyt. Journal Bd. LVII. S. 360 nach der im London

Journal erschienenen Beschreibung bekannt gemacht A. d. R.

Fig. 16 ist

ein Frontaufriß eines Webestuhles, an welchem die das Weben betreffenden

Verbesserungen angebracht sind. Fig. 17 zeigt denselben

in einem an dem rechten Ende genommenen Aufrisse. Fig. 18 ist ein

Quer-Durchschnitt durch den Stuhl und zwar gegen das rechte Ende der Maschine

hin. Fig. 19

gibt eine Ansicht desselben von Oben. Die Hauptwelle a

erhaͤlt ihre rotirende Bewegung von irgend einem Motor her, und zwar durch

den Treibriemen b, welcher uͤber einen an dem

Ende der Hauptwelle fixirten Rigger c geschlungen ist.

Die Enden der Welle des Kettenbaumes d laufen in

Spalten, welche in Traͤger geschnitten sind, die an den Hinteren Pfosten

festgemacht sind. Der Kettenbaum druͤkt mit seinem Umfange auf eine Walze e, an deren Ende man das Zahnrad f bemerkt, welches mittelst einer endlosen Schraube umgetrieben wird. Die

Reibung des Kettenbaumes an der Walze e bedingt also das

Umlaufen des ersteren. Das von ihm abgegebene Garn laͤuft nach

Aufwaͤrts uͤber die Hintere Latte h, und

hierauf durch die Geschirre i, i und das Rietblatt k an den Brustbaum l. Das an

diesem gewebte Tuch laͤuft nach Abwaͤrts unter der Walze m hinweg uͤber den Baum n an die Tuchwalze o, auf die es im Maaße, als

seine Fabrication fortschreitet, aufgewunden wird.

Die Geschirre i, i bestehen aus Drahten, welche auf eine

spaͤter zu beschreibende Weise gebogen sind. Ihre Rahmen sind an Brettern

oder Platten p, p befestigt, von denen die eine an einer

Schiebstange q, die andere hingegen an den beiden

Leitstangen r, r festgemacht ist. Beide sind sie

miteinander durch einen endlosen Riemen verbunden, der an den Platten p, p festgemacht, und uͤber die an den

Seitengestellen aufgezogenen Spannungsrollen t, t

gefuͤhrt ist.

An der Hauptwelle befindet sich auch ein Muschelrad oder ein Kamm u, welches man in Fig. 18 sieht, und

welches sich in einem rechtekigen Rahmen v, v bewegt.

Dieses bewirkt, daß, so wie die Hauptwelle umlaͤuft, die Stange q sich in ihren Fuͤhrern auf und nieder schiebt

und dadurch einer der Platten p eine Hin- und

Her-Bewegung gibt, wodurch die Geschirre zum Behufe des Oeffnens und

Schließens der Kettenblaͤtter auf und nieder bewegt werden.

Das Auswerfen der Schuͤze zwischen den Kettenblaͤttern hindurch wird

auf folgende Welse hervorgebracht. Von jedem Ende der Hauptwelle laufen Arme w aus, die, sowie letztere umlaͤuft, abwechselnd

auf die Seite des einen der Hebel x, x wirken. Man sieht

diese Vorrichtung, welche in Fig. 16 an beiden Enden

der Maschine angedeutet ist, deutlicher und einzeln fuͤr sich in Fig. 20. Die

Hebel x haben ihre Drehpunkte in Zapfen, welche an den

Schenkeln der Lade A, A befestigt sind. Wenn hie

Hauptwelle a umlaͤuft, so druͤken die Arme w abwechselnd und mit bedeutender Kraft auf die

vorspringenden Walzen y, y der Hebel x, wodurch diese Hebel in die Stellung

zuruͤkgetrieben werden, welche man in Fig. 20 durch Punkte

angedeutet sieht. Der obere Theil eines jeden dieser Hebel x wirkt auf den kuͤrzeren Arm des von dem oberen Theile der

Schenkel A der Lade B

herabhaͤngenden, im rechten Winkel gebogenen Hebels z, und veranlaßt in Folge der eben beschriebenen Bewegung, daß der Hebel

z mit bedeutender Geschwindigkeit in die durch

Punkte angedeutete Stellung geschnellt wird. Da der laͤngere Arm des Hebels

z an einem Riemen festgemacht ist, welcher mit

Armen, die sich von dem Treiber C aus nach

Abwaͤrts erstreken, verbunden ist, so werden die Bewegungen der Hebel x und z bewirken, daß die

Treiber die Schuͤze mit solcher Gewalt schnellen, daß dieselbe laͤngs

der Schuͤzenbahn zwischen den Kettenblaͤttern hindurch getrieben wird.

An dem Schuͤzentreiber befindet sich dem Ende der Schuͤze

gegenuͤber ein mit Kautschuk ausgefuͤllter Ausschnitt. Der Kautschuk

wird in dem Maaße als er sich abnuͤzt, mittelst einer durch die

gegenuͤberliegende Seite gefuͤhrten Schraube vorwaͤrts

geschoben.

Die ruͤkgaͤngige Bewegung der Lade, waͤhrend welcher die

Schuͤze mit dem Einschusse durch die Kettenblaͤtter geworfen wird,

wird durch die an der Hauptwelle befindlichen, in Fig. 17 ersichtlichen,

umlaufenden Muschelraͤder D hervorgebracht. Diese

Raͤder wirken naͤmlich bei ihrem Umlaufen auf die Schwaͤnze der

gegliederten Hebel E, E; kommen die laͤngeren

Radien derselben mit diesen Schwaͤnzen in Beruͤhrung, so wird die

Lade, wie man in Fig. 17 sieht, zuruͤkgehalten, und dieß geschieht, waͤhrend

die Schuͤze durch die Kette laͤuft. Sowie aber die Schwaͤnze

der Hebel E die laͤngeren Radien verlassen, wird

die Lade frei und durch eine Feder F, F, welche an den

vorderen Pfosten und den Schenkeln der Lade, Fig. 18 festgemacht ist,

zum Behufe des Einschlagens des Einschusses mit Gewalt vorwaͤrts getrieben.

Dieses Einschlagen wird noch unterstuͤzt durch die Daͤumlinge G, G, welche sich an Armen, die in die Hauptwelle

eingesezt sind, befinden, und welche unmittelbar nachdem die Lade vorwaͤrts

getreten, mit einer Schraͤgflaͤche H in

Beruͤhrung kommen, die an den beiden Schenkeln der Lade angebracht ist, und

welche die Daͤumlinge nur so weit vorwaͤrts treibt, als es

noͤthig ist, um den Einschuß gehoͤrig einzuschlagen.

Es bleiben nunmehr die Vorrichtungen, womit das Garn von dem Kettenbaume d abgegeben, das Tuch hingegen auf den Tuchbaum o aufgewunden wird, zu beschreiben. Der Stab I, welcher sich frei in den an dem stehenden Gestelle

befestigten Baͤndern J, J schiebt,

schlaͤgt bei der ruͤkgaͤngigen Bewegung der Lade B auf den oberen Theil eines Kreuzhebels K, welcher in einem an dem hinteren Gestellpfosten befestigten Bande an

einer Spindel aufgezogen ist. An dem einen der Arme dieses Hebels K ist ein Sperrkegel L

angebracht, welcher in das Sperrrad M eingreift, und

der, wenn der Hebel K der angegebenen Einwirkung

unterliegt, dieses Sperrrad M je um einen Zahn umtreibt.

Die Bewegung dieses Rades M bedingt eine entsprechende

rotirende Bewegung der Welle und der kugelfoͤrmigen Rolle N, N, von der die Bewegung mittelst eines Treibriemens

an die untere Rolle P fortgepflanzt wird. An der Achse

der lezteren ist eine Schneke oder eine endlose Schraube g befestigt, die in die Zaͤhne des an der Welle der Reibungswalze

e befindlichen Rades eingreift, so daß also diese

Walze ebenso viele Bewegung erhaͤlt, als durch den fruͤher

beschriebenen Mechanismus hervorgebracht wird. Der auf dem Umfange der Walze e aufruhende Kettenbaum d

wird sich in Folge der Reibung der Oberflaͤchen um seine Welle drehen, und

hiedurch soviel Kettengarn abgeben, als von dem Werkbaume Tuch aufgenommen wird.

Eine belastete Schnur, welche um eine an dem Ende des Baumes o fixirte Rolle geschlungen ist, bewirkt, daß dieser Baum umlaͤuft

und dadurch das Tuch auf sich aufwindet. Eine aͤhnliche Rolle mit einer

belasteten Schnur ist auch an dem Ende der Walze m

angebracht, wodurch nicht nur das Tuch gehoͤrig gespannt, sondern auch

allmaͤhlich von dem Brustbaume herabgezogen und uͤber den

Baͤumen an den Werkbaum o gefuͤhrt wird.

Die Walze m ist es, wenn sie gehoͤrig belastet

ist, hauptsaͤchlich, welche das gewebte Tuch vorwaͤrts bewegt; und da

ihr Durchmesser stets einer und derselbe bleibt, so bleibt sich auch die Spannung

immer gleich. Die rotirende Bewegung der Walze in wird durch ihre Welle der an

dieser befestigten Frictions-Scheibe Q

mitgetheilt, wodurch der Sperrkegel L auf folgende Weise

aufgehoben wird. Wenn sich die Lade zum Behufe des Einschlagens des Einschusses

vorwaͤrts schwingt, so schlaͤgt die mit dem unteren Theile des

Schenkels der Lade verbundene Schiebstange R gegen den

oberen Theil des im rechten Winkel gebogenen Hebels S,

den man am besten in Fig. 17 siebt. Durch das

Zuruͤkfallen dieses Hebels, welches man durch Punkte angedeutet sieht, wird

ein an der Bodenlatte des Gestelles aufgezogener Hebel T, an dem sich die senkrechte Stange U befindet,

emporgehoben. Diese senkrechte Stange ist an ihrem oberen Ende durch ein Gelenk mit

einer Schiebstange W, an ihrem unteren Ende dagegen

gleichfalls durch ein Gelenk mit dem Hebel T verbunden.

An ihrem lezteren Ende bemerkt man auch die Reibungsrolle V, die mit dem Umfange der Frictions-Scheibe Q in Beruͤhrung kommt, so oft der Hebel auf die beschriebene Weise emporgehoben wird.

Ist diese gegenseitige Beruͤhrung eingetreten, so wild jede rotirende

Bewegung, welche der Scheibe durch die angegebenen Mittel mitgetheilt worden, auch

die Rolle V und mithin die Stange U zur Bewegung veranlassen. Die Stange U wird

hiedurch in die durch Punkte angedeutete Stellung gerathen, wodurch die Schiebstange

W gegen den unteren Arm des Kreuzhebels K getrieben und mithin der Sperrkegel L emporgehoben wird. Dieser Sperrkegel wird demnach um

einen Zahn an dem Umfange des Sperrrades zuruͤkgezogen, und in die zum

Treiben des Rades M bestimmte Stellung gebracht. Die

Bewegung, welche dieses Umtreiben veranlaßt, wird durch die bereits oben angegebenen

Vorrichtungen erzeugt. Es erhellt hieraus, daß die Abgabe des Kettengarnes durch das

Aufwinden des Tuches oder durch das mittelst der Walze m

erzeugte Vorwaͤrtsziehen desselben bedingt ist. Wenn das Rietblatt beim

Anschlagen des Gewebes, deßhalb weil es auf keinen Einschuß trifft, keinen

hinreichenden Widerstand findet, so wird die Kraft nicht, ausreichen, um das Tuch

uͤber den Brustbaum l zu ziehen, woraus folgt,

daß sowohl die Walze m als auch die

Frictions-Scheibe Q unbewegt bleibt; daß, indem

auch die Theile V, U, W nicht in Thaͤtigkeit

kommen, der Sperrkegel L nicht zuruͤkgezogen

wird: und daß also das Sperrad M und die damit

verbundenen Theile N, O, P, g, e, welche den Kettenbaum

d treiben, stehen bleiben, ohne daß eine Abgabe der

Kette Statt findet.

Was die verbesserte Methode die Ketten auf die fuͤr sie bestimmten

Baͤume in der Tuchweberei aufzuziehen betrifft, so muß vorlaͤufig

bemerkt werden, daß nach der gewoͤhnlichen Methode das Kettengarn sehr

ungleich und mit sehr verschiedener Spannung auf den Baum aufgewunden wird. Die neue

Methode soll diesen Maͤngeln abhelfen. Ich nehme, sagt der

Patenttraͤger Garn von dem Zettel (warper), und

fuͤhre es nach gewoͤhnlicher Art in Buͤndeln, zu

beilaͤufig 20 Faͤden ein jeder, durch enge Rietblaͤtter. Beim

Aufwinden dieses Garnes auf den Kettenbaum bringe ich zwischen jede Windung eine

Lage Papier oder irgend einen anderen entsprechenden Stoff. Ich nehme hiezu einen

Papierstreifen, welcher die Breite des auf den Baum gelegten Garnes und zugleich

eine der Gesammtlaͤnge der Kette gleichkommende Laͤnge hat. Von dem

auf diese Weise bekleideten Baͤume ziehe ich die Garnfaͤden einzeln

durch ein Rietblatt, welches dem zum Weben bestimmten an Feinheit gleichkommt. Durch

dieses feine Rietblatt hindurch winde ich das Garn auf einen anderen Daum, wobei ich

gleichfalls zwischen jede Windung eine Lage Papier bringe. Den auf diese Art mit

Garn- und Papier-Windungen bedekten Baum seze ich in den Webestuhl

ein, in welchem man ihn

in Fig. 18

bei d sieht. Von ihm aus leite ich die Faͤden

ganz nach dem uͤblichen Verfahren durch das zum Weben bestimmte Rietblatt.

Das Papier oder der sonstige zwischen die Kettenwindungen gelegte Stoff wird bei der

Abgabe der Kette von dem Baͤume an eine Walze X

gefuͤhrt, auf die er mittelst einer belasteten Schnur, die um eine an dessen

Ende befindliche Rolle geschlungen ist, aufgerollt ist.

Der eigenthuͤmliche Bau der zum Oeffnen der Ketten dienenden Geschirre erhellt

aus Fig. 21,

wo dieselben einzeln fuͤr sich und in groͤßerem Maaßstabe abgebildet

sind. Anstatt der bisher uͤblichen Augen oder Oehren, durch welche die

Faͤden gefuͤhrt wurden, bestehen meine verbesserten Geschirre aus

gebogenen Drahten a, a, die mit ihren

hakenfoͤrmigen Enden an zwei horizontalen Staͤben b, b festgemacht sind. Diese Staͤbe sind mit zwei

eisernen Pfosten c, c, die an einer der oben

beschriebenen Platten p festgemacht sind, verbunden. Die

Kettenfaͤden werden einzeln um die Biegung des Drahtes herumgefuͤhrt,

so daß die Kettenblaͤtter also durch die Auf- und Niederbewegung der

Geschirrrahmen geoͤffnet und geschlossen werden.

Eine Modification der Geschirre sieht man in Fig. 22 von der Seite und

in Fig. 23

von Vorne her betrachtet. Sie bestehen hier gleichfalls aus Draht, haben aber die

bei d ersichtliche Form, waͤhrend ihre unteren

Theile, wie man bei e sieht, flach oder abgeplattet

sind. Diese abgeplatteten Theile oder ihre Stiele sind wie die Fuͤhrer einer

Tullmaschine in Bleie eingesezt, die am Boden an der Platte oder an dem Brette p festgemacht sind. Nach Oben zu sind die Drahte offen

gelassen, damit man die Kettenfaͤden zwischen sie bringen und um den

gebogenen Theil derselben herum fuͤhren kann.

Mein verbessertes Rietblatt besteht aus geraden, plattgedruͤkten Drahten, die

gleichfalls wie die Draͤhte einer Tullmaschine in Bleie eingesezt sind, und

welche man in Fig.

24 und 25 von zwei Seiten abgebildet sieht. g, g

sind hier die Draͤhte und h die an der Lade i befestigten Bleie.

Die Vorrichtung, deren ich mich bediene, um das Tuch der Breite nach ausgespannt zu

erhalten, und welche also die Stelle von Spannstoͤken oder Tempeln vertritt,

sieht man aus Fig.

26, 27, 28 und 29. Fig.

26 ist eine in groͤßerem Maaßstabe gezeichnete Ansicht eines

Theiles, den man bereits in Fig. 18 sah, und an dem

man bei l den Brustbaum und das geoͤffnete

Kettenblatt bemerkt. Fig. 27 ist eine

horizontale Ansicht dieses Theiles. Fig. 28 ist ein

Querdurchschnitt zwischen dem Brustbaume und jenem Theile der Kette, an welchem der

Webeproceß sein Ende erreicht, d.h. an welchem das Einschlagen geschieht, genommen.

Fig. 29

ist eine perspectivische Ansicht dieser als perpetuirlicher Spannstok verwendeten Vorrichtung. Man kann

diese Vorrichtung k, dergleichen in der Naͤhe

eines jeden Brustbaumendes eine befestigt wird, auch eine Zange nennen. Es befindet

sich an ihr zwischen zwei Wangen eine enge Spalte, welche fuͤr den Durchgang

des Sahlbandes des Tuches bestimmt ist. Hinter diesen Wangen bemerkt man einen

kleinen Ausschnitt, in den ein duͤnnes Staͤbchen aus Fischbein oder

einem anderen elastischen Stoffe m lose eingesezt ist.

Dieses Staͤbchen, welches mit seinem anderen Ende an dem Geschirrrahmen i festgemacht ist, bewegt sich mit dem Kettenblatte auf

und nieder, und so oft die Schuͤze durchfliegt, wird der Einschuß

uͤber das Staͤbchen gefuͤhrt, so daß das Tuch außerhalb des

Sahlbandes eine kleine Schlinge bekommt. Diese Schlingen glitschen, wenn das Tuch

uͤber den Brustbaum gefuͤhrt wird, eine geringe Streke weit an dem

Staͤbchen m fort, wodurch das Tuch da wo es

gewebt wird gehoͤrig ausgespannt erhalten wird.

Ich habe, was das Weben der Wollentuͤcher betrifft, nur noch

beizufuͤgen, daß die beschriebenen Maschinerien entweder durch irgend eine

Triebkraft oder durch Menschenhaͤnde in Bewegung gesezt werden

koͤnnen, und daß die verbesserten Geschirre, Rietblaͤtter und

Spannstoͤke nicht bloß an der beschriebenen Art von Webestuhl, sondern auch

an anderen fuͤr die Tuchweberei bestimmten Kunst- und

Handwebestuͤhlen anwendbar sind.

Was das Appretiren der Wollentuͤcher anbelangt, so erhellen meine

Verbesserungen aus Fig. 30 und 31. Erstere Figur ist

naͤmlich ein Laͤngendurchschnitt einer Maschine, in der das mittelst

Haken ausgespannte Tuch unter einer mit Karden, Drahtkarden oder Buͤrsten

besezten Trommel oder Walze weglaͤuft. Leztere hingegen zeigt dieselbe

Maschine von Oben betrachtet oder im Grundrisse. Das zu appretirende Stuͤk

Tuch wird in den unter der Maschine befindlichen Trog gelegt, und zwischen den

Walzen a, b, c, d, e, f, g, h durchgefuͤhrt, bis

es endlich von der lezten Walze uͤber die Schraͤgflaͤche

herabfaͤllt, wo die beiden Enden des Stuͤkes zusammengenaͤht

werden, so daß das Tuch gleichsam ein endloses Band vorstellt.

Die Walze a, welche mir Filz uͤberzogen ist,

laͤuft in einem Wassertroge. Die Walze b ruht mit

ihrer Achse in belasteten Hebeln, damit das Tuch in beliebigem Grade gegen die

Oberflaͤche der Walze a angedruͤkt wird,

und hiedurch von dem Filze lezterer eine geringe Menge Wasser aufnimmt. Die Walze

c, welche als Leitungsswalze fuͤr das Tuch

dient, laͤuft mit ihren Zapfen in den Enden der oberen Latten der Maschine.

Die Walze d ruht in Hebelarmen, welche an den Hinteren

Gestellpfosten an Zapfen haͤngen; sie liegt auf dem Tuche auf, damit dasselbe nicht

vorwaͤrts glitscht. Quer durch die Mitte der Maschine ist die Walze e, die mit Karden oder Buͤrsten besezt ist,

gelegt; ihre Achse oder Welle laͤuft in Zapfenlagern, welche an der oberen

Latte fixirt sind. Unter der Walze e befindet sich die

Walze f, deren Welle in den an der Stange l aufgehaͤngten Hebelarmen k aufgezogen ist. Die laͤngeren Arme dieser Hebel sind belastet,

damit sie die Walze gegen die untere Seite der Walze e

andruͤken. Die als Ziehwalze dienende Walze q

fuͤhrt an dem einen Ende ihrer Welle die Haupttreibrolle m. Gegen ihre Oberflaͤche druͤkt die Walze

h, welche in Hebelarmen ruht, die an den Hinteren

Gestellpfosten an Zapfen aufgehaͤngt sind. Diese Walze haͤlt das Tuch

gespannt und leitet dasselbe an die in den Trog hinabfuͤhrende

Schraͤgflaͤche.

Wenn das Tuch der Laͤnge nach zwischen diesen Walzen durchgefuͤhrt

worden ist, so spannt man es der Breite nach aus, indem man seine Sahlbaͤnder

an die Haken n, n, n hakt, die sich zu beiden Seiten der

Maschine an einer horizontalen Stange q schieben, wie

man dieß in Fig.

31 sieht. Wenn hierauf die Rolle m in

rotirende Bewegung versezt wird, so zieht die Walze g

das Tuch allmaͤhlich durch die Maschine. Ein Treibriemen, der um den an dem

entgegengesezten Ende der Welle der Achse g befindlichen

Rigger o geschlungen ist, sezt die an dem Ende der Walze

e befindliche Rolle p in

Bewegung, und hieraus folgt, daß sich die Walze e mit

groͤßerer Geschwindigkeit aber in derselben Richtung bewegt, wie das Tuch. In

dem Maaße als das Tuch durch die Maschine laͤuft, unterliegt es demnach der

Einwirkung der Karden oder Buͤrsten. Die Spannhaken n,

n, n sind reihenweise in Rahmen, welche sich an den horizontalen, an den

Seitenlatten des hoͤlzernen Gestelles befindlichen Eisenstangen q, q schieben, verbunden. An jeder Seite des Hinteren

Theiles der Maschine ist auf den Stangen q, q einer

dieser Rahmen angebracht. Die Haken werden von den zur Bedienung der Maschine

Aufgestellten in den Sahlbaͤndern befestigt; das Tuch wird, indem es

vorwaͤrts gezogen wird, bewirken, daß sich auch die Hakenrahmen

vorwaͤrts bewegen, bis sie vorne an der Maschine, naͤmlich da, wo das

Tuch auf die erwaͤhnte Schraͤgflaͤche kommt, anlangen, wo dann

die Haken ausgehakt und die Rahmen beseitigt werden, damit fuͤr die

nachruͤkenden Raum gestattet werde.

Wenn man das Tuch noch staͤrker spannen will, kann man an der Walze c einen Reibungs-Hebel r anbringen. Der Druk der Walze f gegen das

unter dem Kardencylinder e befindliche Tuch laͤßt

sich durch Verschiebung eines adjustirbaren Hakens s,

der den Schwanz des Hebels k zu tragen hat, reguliren.

Soll dieser Druk gaͤnzlich nachgelassen werden, so hat ein Gehuͤlfe den Fuß auf den

Tritthebel t zu setzen, wo dann mittelst der

Verbindungsstange u der Schwanz des Hebels emporgehoben

und die Walze f außer Beruͤhrung mit dem Tuche

gebracht wird. Brauchte das Tuch, waͤhrend es der hier angedeuteten

Behandlung unterliegt, nicht benezt zu werden, so koͤnnten die Walzen a und b wegbleiben, wo dann

das Tuch sogleich an die Walzen c und d gefuͤhrt werden koͤnnte.

Zum Behufe der Bekleidung des Cylinders e mit Karden

verfertige ich mir eine Anzahl leichter Rahmen aus Blechstreifen oder aus Drahten,

wie man sie in Fig.

32 von der Seite und in Fig. 33 vom Ruͤken

her betrachtet sieht. Zwischen je vier der horizontalen Draͤhte bringe ich

eine Karde, die, wenn ihre Spizen an einer Seite abgenuͤzt sind, leicht

ausgenommen und wieder so gestellt werden kann, daß neue Spizen in

Thaͤtigkeit kommen. Ich befestige eine Anzahl dieser Karden-Rahmen auf

einem elastischen Bande, und zwar indem ich den unteren Theil eines jeden dieser

Rahmen durch die aus Fig. 34 und 35

ersichtlichen Buͤgeldraͤhte fuͤhre. Das mit den Karden

ausgestattete Band winde ich spiralfoͤrmig um die Walze. Sollte man den

Karden einen groͤßeren Durchmesser zu geben wuͤnschen, so kann man sie

an Griffen, wie man sie in Fig. 36 und 37 sieht,

aufziehen und jede Karde zwischen Draͤhten so befestigen, daß sie, wenn man

es fuͤr noͤthig haͤlt, verschoben werden kann. Die Griffe

selbst lassen sich auf irgend eine geeignete Weise an der Trommel oder Kardenwalze

befestigen. Eben dieser Art von Kardengriffen kann man sich auch an allen

Rauh-Muͤhlen bedienen.

Meine lezte Verbesserung im Appretiren der Wollentuͤcher betrifft einen Zusaz

zu meinem fruͤheren Patente, welchem gemaͤß ich das Tuch in

verschiedenen Operationen durch Anwendung von Druk in Verbindung mit Hize und Nasse

appretirte. Sie besteht darin, daß ich das Tuch, nachdem es diese Behandlung

erlitten, in einzelnen Portionen einer zweiten Pressung unterwerfe. Diesen zweiten

Proceß, der zum Zwek hat, dem Tuche waͤhrend es der Pressung unterliegt, die

Hize zu entziehen, bewerkstellige ich auf folgende Art. Nachdem ein Theil des Tuches

in der in meinem fruͤheren Patente beschriebenen Maschine gepreßt worden ist,

bringe ich diesen Theil alsogleich aus der heißen in eine kalte, aber

uͤbrigens ganz auf dieselbe Weise gebaute Presse, die zu diesem Zweke dicht

neben ersterer angebracht seyn muß. Der Preßdekel der zweiten Presse ist hohl und

wird zum Behufe der Abkuͤhlung mit kaltem Wasser gefuͤllt. Durch

dieses schnelle Abkuͤhlen erhaͤlt das Tuch einen schoͤnern

Glanz, als wenn man es wie fruͤher langsam abkuͤhlen laͤßt.

Tafeln