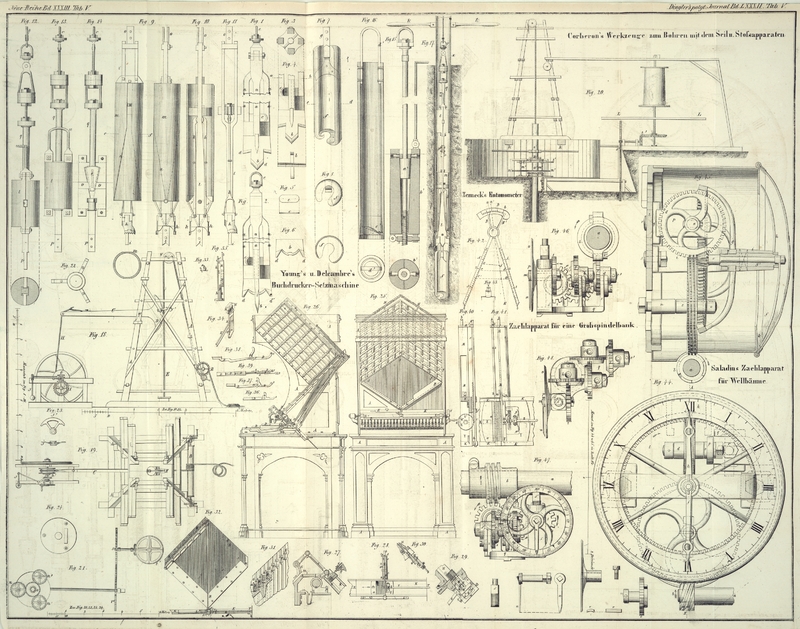

| Titel: | Beschreibung der von Hrn. Corberon erfundenen Werkzeuge zum Bohren mit dem Seile und den Stoßapparaten. |

| Fundstelle: | Band 82, Jahrgang 1841, Nr. LXXIV., S. 327 |

| Download: | XML |

LXXIV.

Beschreibung der von Hrn. Corberon erfundenen Werkzeuge

zum Bohren mit dem Seile und den Stoßapparaten.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Jun. 1841, S. 198.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Corberon's Werkzeuge zum Bohren mit dem Seile und den

Stoßapparaten.

Die Werkzeuge zum Erdbohren mit dem Seile (nach dem Princip der Chinesen), wie sie

Hr. Corberon anwendet, sind

von dreierlei Arten: 1) die Sonden, Probirbohrer, zum Bohren von hartem Erdreiche;

2) die Hohlbohrer, um in weichen und zerreiblichen Erdarten zu arbeiten; 3) die

Sägen, um die Löcher zu erweitern und dadurch das Niedersinken des Rohres zu

erleichtern. Es gehört außerdem noch ein Schöpfcylinder dazu, ähnlich denjenigen,

wie sie bei dem gewöhnlichen Erdbohren angewendet werden.

Sonden. Die neue Sonde mit allen ihren Theilen ist von

zwei Seiten in Fig.

1 und 2 dargestellt. Fig. 3 ist ein

horizontaler Durchschnitt des mit dem Ende der Sonde verbundenen Erdbohrers, nach

der Linie a, b; derselbe ist in Fig. 4, von Oben und der

Seite angesehen, besonders dargestellt. Fig. 6 ist der schneidende

Theil des Bohrers und Fig. 5 die Schließe, um

ihn an der Sonde zu befestigen.

Diese Sonde, mit vier schmiedeisernen Armen a, a

versehen, hat an ihrem Untertheile einen Bohrer b von

Gußstahl, der durch eine Schließe c festgehalten wird;

seine vier Schneiden d, d bilden vier rechte Winkel

(siehe Fig. 4)

und bieten einen sehr großen Widerstand dar. Die Einrichtung der vier Arme a, a ist so, daß, wenn das Seil reißt, der einfachste

Haken hinreichend ist, um die Sonde herauszuziehen.

Am obern Theile der Sonde ist ein beweglicher Ring e

angebracht, womit man das Seil verbindet, welches so die Fähigkeit behält, sich zu

verlängern und abwechselnd sich aufzudrehen, wodurch eine drehende Bewegung der

Sonde herbeigeführt wird. Diese Wirkung erklärt sich, wenn man bedenkt, daß die

Sonde, nachdem sie mittelst des Ringes aufgehoben ist, das Seil durch ihr eigenes

Gewicht zu verlängern strebt; damit aber dieses Verlängern stattfinden kann, muß es

sich aufdrehen, so daß die Sonde, während man sie niederfallen läßt, sich um einen

gewissen Theil um sich selbst gedreht haben wird, und der Bohrer folglich, in

welchen die Sonde endigt, nicht mehr dieselben Punkte trifft, in die er

eingeschnitten hatte, ehe er gehoben wurde; während die Sonde stillstehen bleibt,

nimmt das Seil wieder

seine natürliche Drehung an, um sich sogleich von Neuem wieder aufzudrehen, sobald

die Sonde wieder gehoben wird.

Hohlbohrer. Der Hohlbohrer f

ist in Fig. 7

in der Vorderansicht, in Fig. 8 aber von Unten und

in einem horizontalen Durchschnitt nach der Linie e, d

der Fig. 7

dargestellt; er wird durch den Zapfen g mit dem Geräthe

der Sägen verbunden, wovon wir sogleich sprechen werden.

Sägen. In geringer Entfernung über dem Hohlbohrer sind

zwei Sägeblätter h, h von Stahl angebracht, welche zwei

Kreisbogen bilden (Fig. 9, 10 und 11); sie sind so eingerichtet, daß sie einen Raum von einem größern oder

kleinern Durchmesser einnehmen können, als derjenige des Rohres ist, womit sie

verbunden sind. Während der Arbeit entfernen sich die Sägen von einander, und lösen

von der ganzen Seitenwand des Loches, welches entweder durch den Hohlbohrer oder

durch die Sonde gebildet worden ist, eine hinlängliche Menge Erde etc. los, um dem

Rohre einen freien Durchgang zu verschaffen. So oft man sich in Felsenschichten oder

andern harten und dichten Substanzen befindet, welche Bindekraft genug haben, um

sich nicht anzuhäufen, findet das Rohr keine Schwierigkeiten durchzudringen, weil

die Oeffnung, welche man vor seinem Durchgange darin angebracht hat, merklich größer

ist.

Unter den Sägeblättern befindet sich ein Zapfen i,

welcher mit dem Zapfen g des Hohlbohrers verbunden

wird.

Wenn man die ganze Einrichtung niedersinken läßt, so bewirken zwei schräg gestellte

Schienen j, j, auf welchen die Führer k, k der Leitstange l des

Sägenträgers ruhen, die Entfernung der Sägen und ihre Vereinigung mit dem

Untertheile des Rohres. Dadurch ist die Entfernung der Sägen bestimmt, und die

schrägen Schienen j sinken nieder und gleiten zwischen

die Sägen hinein, bis diese ihre völlige Entfernung angenommen haben.

Damit der Führer, wovon wir gesprochen haben, immer auf den Schienen ruht, besizt der

die Säge umgebende Muff m Zungen oder Rippen n, welche in die Falzen eintreten, die an dem untern

Theile des Rohres angebracht sind, das so seine Richtung behält. Der Führer k bringt zugleich eine nicht weniger wichtige Wirkung

hervor. Die geschlizten Riegel, welche im Innern angebracht sind, legen sich in ihre

Höhlungen und leisten dem Rükstoße Widerstand, welcher durch die geringere oder

größere Härte des Erdreiches verursacht werden kann.

Fig. 9 zeigt

die Zusammenstellung der Säge von zwei Seiten, versehen mit ihrem Muffe, welcher in

das Rohr eingelassen ist. Fig. 10 ist ein

verticaler Durchschnitt des Muffes, um die Leitstange und die Führer zu zeigen. Fig. 11 zeigt

die Verbindung der Säge ohne ihren Muff. Die Gabel o

wird mit dem Zapfen p am obern Theil des ganzen

Apparates verbunden.

Dieser obere Theil, in den Figuren 12, 13 und 14 von zwei

Seiten und im Durchschnitt dargestellt, besteht aus einer Stange q mit einem beweglichen Ringe r am obern Ende; an ihrem untern Ende endigt sie in einen Keil s, welcher in ein Gehäuse t

eintritt, das in zwei Hälften getheilt und mit einer Handhabe u versehen ist, die einen Haken aufnehmen kann, welcher dazu dient, den

ganzen Apparat aus dem Bohrloche herauszuziehen, falls die Stange q brechen würde. Im Innern des Gehäuses befindet sich

ein doppelter Riegel v, v, welcher nach Außen gestoßen

wird, wenn der Keil niedersinkt, und wieder zurüktritt, wenn er in die Höhe geht;

die Enden dieses Riegels treten in die Vertiefungen des Rohres und befestigen so den

ganzen Apparat der Säge mit dem Rohre, welches in dem Maaße in das Loch niedersinkt,

als die Arbeit vorrükt, wie wir später erklären werden.

Das Rohr x von starkem Blech, 16 bis 18 Centimeter (5

Zoll 10 Lin. bis 6 Zoll 7 Lin.) im Durchmesser, sieht man in seiner ganzen

Ausdehnung in Fig.

17; es besteht aus Stüken von 2 bis 3 Meter (6–9 Fuß) Länge, die an

den Enden durch Nieten vereinigt werden, welche man mit Hülfe eines Dornes (porte-coup) eintreibt; lezterer ist im

senkrechten und horizontalen Durchschnitt in Fig. 15 abgebildet. Wenn

alles hergerichtet ist, und die Nieten an ihrem Plaze sind, senkt man den Dorn bis

an die Stelle der Verbindung nieder. Wenn man alsdann die Schraube y, welche in die Mutter z

geht, anzieht, so steigt der Kegel a' in der Höhlung des

starken Cylinders b', der in zwei Hälften getheilt ist,

nieder; die zwei Hälften des Cylinders entfernen sich von einander und drüken auf

die Köpfe der Nieten; man schlägt diese Nieten alsdann von Außen mit Hammerschlägen

flach. Diese Art der Verbindung ist einfach und gibt die nöthige Festigkeit.

Fig. 16 ist

ein verticaler Durchschnitt des Schöpfcylinders; er ist an dem Boden mit einer

Klappe c' versehen und hat auch eine Handhabe d, womit man ihn wieder herausziehen kann. Dieser

Cylinder reinigt den Grund des Loches und hebt die abgelöste Erde in die Höhe.

Vorrichtungen um die Werkzeuge zu regieren.

Stoßmaschine. Diese Maschine ist von der Seite und von

Oben in Fig.

18 und 19 dargestellt; sie besteht in einem Hebezeug mit vier Säulen A, welches versehen ist: 1) mit einer Welle und dem Triebwerke B, um die Werkzeuge hinabzulassen und in die Höhe zu

ziehen; 2) mit einem Hebel C, der um den Bolzen e' beweglich ist und in ein Kreissegment D endigt, in dessen Schnurlauf ein Seil E gelegt ist, und darin durch eine Schraube f', welche in der Zwinge g'

sizt, festgedrükt und zurükgehalten wird. Das Seil geht über eine Rolle F, die an dem obern Theile des Hebzeuges angebracht ist;

3) mit einer Stoßmaschine, um den Hebel C zu

bewegen.

Unter der Achse der Rolle G, über die das Seil H von 4 Centimeter (1 1/2 Zoll) Durchmesser geschlagen

ist, welches mit dem Ende des Hebels C verbunden ist,

befindet sich eine zweite Achse, auf welcher ein Excentricum j', Fig.

23, sizt, und die durch das Zahnrad I Bewegung

erhält. Dieses Excentricum dient, die Kuppelung h',

welche mit der Rolle in Eingriff ist, auszulösen und dadurch das Niedergehen des

Seiles E zu bewirken, so oft es die Sonde um einen

kleinen Theil gehoben hat. Dazu theilt man dem Hebel eine schwingende Bewegung mit,

eine Arbeit, welche sich 12 bis 15mal in der Minute wiederholt. Wir haben weiter

oben schon erklärt, wie das Seil, wenn es gespannt worden ist, sich aufdreht, und

bei jedem Stoß eine geringe Kreisbewegung der Sonde erzeugt; J ist ein Hebel zum Einrüken, welcher beständig auf die Kuppelung h' drükt.

Maschine zum Unterstüzen der Röhren.

Diese Maschine ist von der Seite und von Oben in Fig. 20 und 21

dargestellt. Das fortwährende Niedersinken des Rohres x

wird mit Hülfe des Hebels K bewirkt, der durch einen

Halsring i' das Rohr umfaßt und durch Menschen bewegt

wird; das Rohr sinkt so mit dem Bohrer nieder, und hält sich immer in einer kleinen

Entfernung von dem Grunde des Bohrloches; wenn aber das Rohr bis zu einer gewissen

Tiefe gekommen ist, so würde seine Länge und sein Gewicht die Veränderungen in

seiner Stellung schwierig machen, wenn die Vorrichtung zum Drehen desselben nicht

mit folgendem Mechanismus versehen wäre.

Das Rohr ist mit einem Ringe k umgeben, welcher mit Hülfe

an ihm angebrachter Rollen auf einer Scheibe l' rollt,

die längs der drei Schrauben m', m' (welche von den

Zahnrädern n', n' gedreht werden) auf- und

niedersteigt. Die Räder n', n' sind mit einem

Centralrade o' in Eingriff, auf dessen Nabe ein

horizontales konisches Rad p' aufgezogen ist, das durch

ein anderes konisches Rad gedreht wird. Die Welle dieses Rades trägt ein Zahnrad r', das durch ein Rad s'

geführt wird; und dieses erhält seine Bewegung durch die konischen Räder t', welche durch Menschenkraft mit Hülfe der Hebel L gedreht werden. Dadurch ist das Rohr während des Hinabsinkens

unterstüzt, damit es nicht aus den Grund des Bohrloches drükt.

Fig. 22 ist

die obere Ansicht des Gestelles von dem eben beschriebenen Mechanismus.

Fig. 24 die

untere Scheibe dieses Gestelles.

Das Erdreich, in welches die Sonde eindringt, ist fast immer feucht genug, um das

Durchdringen zu erleichtern, sollte dieß aber nicht der Fall seyn, so müßte man

etwas Wasser auf den Grund des Bohrloches schütten, um das zu schnelle Abnüzen der

Werkzeuge zu verhindern.

Tafeln