| Titel: | Verbesserungen an den Dampfmaschinen, worauf sich George Alexander Gilbert, in Norfolk House, Battersea, in der Grafschaft Surrey, am 10. Sept. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 83, Jahrgang 1842, Nr. V., S. 30 |

| Download: | XML |

V.

Verbesserungen an den Dampfmaschinen, worauf sich

George Alexander

Gilbert, in Norfolk House, Battersea, in der Grafschaft Surrey, am 10. Sept. 1840 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. Okt. 1841, S.

167.

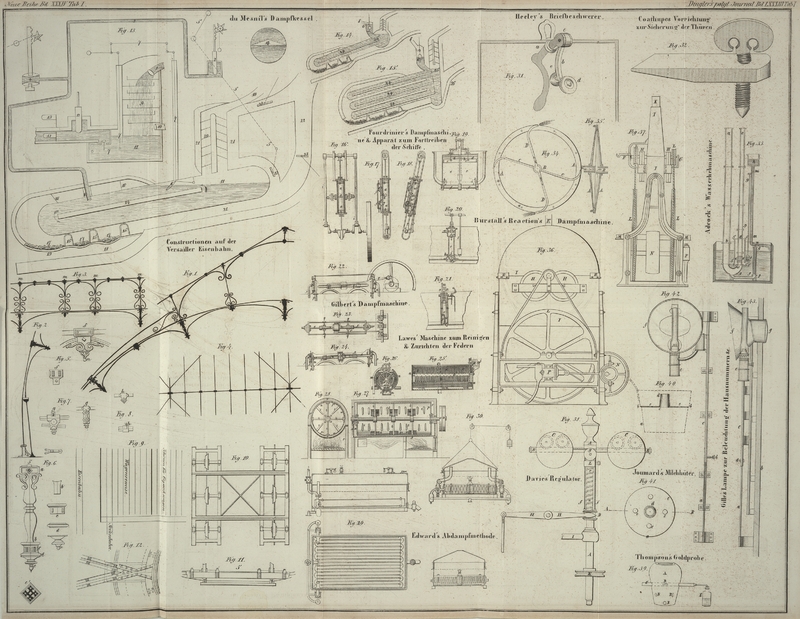

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Gilbert's Verbesserungen an Dampfmaschinen.

Vorliegende Verbesserungen bestehen in gewissen Neuerungen in der Construction von

Maschinen, welche durch Dampf, Luft, Gas oder eine sonstige elastische Flüssigkeit

in Thätigkeit gesezt werden sollen. Der Patentträger macht nämlich den Vorschlag, an

die Stelle der seither üblichen schweren Cylinder gewisse Röhren zu sezen, welche

sich wie die Röhren eines Fernrohrs in einander verschieben lassen.

Fig. 22 ist

eine Vollständige Seitenansicht der Maschine; Fig. 23 ein Grundriß

derselben und Fig.

24 ein. senkrechter Längendurchschnitt der wirksamen Theile, wobei

Schwungrad und Kurbeln weggelassen sind.

Derjenige Theil der Maschine, welcher den gewöhnlichen Cylinder ersezen soll, besteht

aus zwei Röhren a und b,

Fig. 24.

Das eine Ende einer jeden dieser Röhren ist an eine Dampfkammer geschmiedet, welche

durch eine in der Mitte befindliche Scheidewand in zwei Räume c und d getheilt wird. Beide Röhren lassen

sich über den an dem Maschinengestell befestigten stationären Röhren e und f hin- und

herschieben. Um einen dampfdichten schluß herzustellen, sind an beiden Enden der

Röhren a und b die

Stopfbüchsen g, g angebracht. An den unteren Theilen der

Dampfbüchse befinden sich zwei Hähne v, v deren Zwek

darauf hinausgeht, die in der Büchse enthaltene Luft entweichen zu lassen, ehe man

die Maschine in Gang sezt.

Die Thätigkeit der gewöhnlichen Schiebventile h und i muß so regulirt werden, daß sie dem Dampf abwechselnd

den Eintritt in die Röhren e oder f gestatten und ihn aus denselben entweichen lassen. Das Ventil h ist in einer solchen Lage dargestellt, daß der Dampf

in die Röhren a und e

dringen kann, während das Ventil i dem in den Röhren b und f befindlichen Dampfe

den Ausweg gestattet.

Durch die Röhre j gelangt der Dampf aus dem Dampfkessel

in die Dampfkammer

k, von wo aus derselbe durch das Ventil h in die feste Röhre e und

von da durch die Schieberöhre in die Dampfkammer c

strömt. Indem der Dampf gegen die Scheidewand der Büchse c seine elastische Kraft ausübt, treibt er die Büchse mit den

Schieberöhren a und b nach

der rechten Seite hin. Der Dampf, welcher vorher die Röhren b, f und den Raum d erfüllte, entweicht durch

das geöffnete Ventil i und die Röhre l entweder in die freie Luft oder in einen

Condensator.

Ist die Schieberöhre b am Ende ihres Hubes angelangt, so

verschieben sich die Ventile h und i mit Hülfe eines in der Abbildung nicht angegebenen

Excentricums, welches auf die Stangen m, n wirkt, und

wechseln ihre Stellung. Jezt strömt der Dampf durch die Röhre o ein, nimmt seinen Weg durch das Ventil i,

die feste Röhre f und die Schieberöhre b, und tritt in die Dampfkammer d, wo er seine elastische Kraft in demselben Sinne, wie vorher, ausübt und

die Schieberöhren sammt Büchsen nach der entgegengesezten Richtung treibt. Der Dampf

aber, welcher vorher seine elastische Kraft in der Kammer c und den Röhren a, e ausgeübt hat, wird

verdrängt und entweicht durch die Austrittsröhre p. Die

Büchse c, d und die Röhren a,

b sind auf Frictionsrollen q, q, q, q, Fig. 22 und

23,

gelagert, und diese laufen in Einschnitten, welche in dem Maschinengestell

angebracht sind.

Die hin- und hergehende Bewegung der Büchse und der Röhren wird auf folgende

Weise in eine rotirende verwandelt. Mit der Außenseite der Büchse sind die

Lenkstangen r, r mittelst Bolzen verbunden (Fig. 23). Die

anderen Enden dieser Stangen sind mit den Kurbeln s, s

der in den Lagern u, u, u laufenden Hauptwelle t in Verbindung. Von dieser Welle aus wird die

Triebkraft durch Rolle und Laufband auf den in Bewegung zu sezenden Mechanismus

übertragen und durch ein Schwungrad regulirt.

Tafeln