| Titel: | Verbesserungen an den mit Anthracit oder Steinkohlen geheizten Dampfkesselöfen, worauf sich John Kymer, Kohlenbergwerksbesizer zu Pontardulais in der Grafschaft Karmarthen, und Thomas Hodgson Leighton, Chemiker zu Llanelly in derselben Grafschaft, am 21. Februar 1843 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. XLIII., S. 170 |

| Download: | XML |

XLIII.

Verbesserungen an den mit Anthracit oder

Steinkohlen geheizten Dampfkesseloͤfen, worauf sich John Kymer, Kohlenbergwerksbesizer zu Pontardulais

in der Grafschaft Karmarthen, und Thomas Hodgson Leighton, Chemiker zu Llanelly in derselben Grafschaft,

am 21. Februar 1843 ein Patent ertheilen

ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Nov. 1843,

S. 260.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

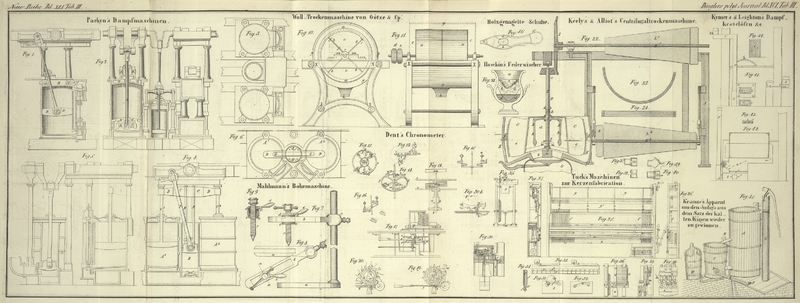

Kymer's u. Leighton's Dampfkesselöfen.

Unsere Erfindung bezieht sich auf die Construction der Ofenroste und auf eine

Anordnung der Roststäbe, vermöge welcher dieselben mit Wasser in Berührung sind und

Dampf entwikeln, der durch das Brennmaterial strömend eine freie und vortheilhafte

Verbrennung desselben veranlaßt.

Fig. 41 ist

die Frontansicht,

Fig. 42 der

Längendurchschnitt eines Dampfkesselofens, und

Fig. 43 der

Querschnitt der Roststäbe und der Wassertröge, worin die Roststäbe liegen.

Fig. 44 zeigt

den Grundriß der Wassertröge abgesondert. a ist der

Ofen; b der Aschenfall, der sich durch eine Thür c verschließen läßt, damit die Luft vermittelst eines

Ventilators in den Aschenfall geblasen werden kann; denn es ist beim Brennen von

Anthracit oder Steinkohlen ein bedeutender Luftstrom unter die Roststäbe

wünschenswerth. Durch die Röhre f gelangt die Luft von

dem Ventilator e bei g in

den Aschenfall. i, i sind

die Wassertröge, in welche die unteren Flächen der Roststäbe j, j treten und auf diese Weise mit dem darin befindlichen

Wasser in Berührung kommen. Durch diese Anordnung bleiben die Roststäbe kühl und

zugleich entwikelt die dem Wasser mitgetheilte Wärme dieser Stäbe Dampf, welcher mit

der Luft aus dem Aschenfall durch das Brennmaterial strömt und dadurch den

Verbrennungsproceß befördert. Man wird finden, daß obgleich das Brennmaterial sich

in einem Zustande sehr intensiver Gluth befindet, doch die Roststäbe nicht sehr

stark erhizt werden. k ist ein Wassereimer und l eine Röhre, welche die erwähnten Wassertröge

fortwährend mit Wasser versieht. Den Wasserzufluß reguliren wir mit Hülfe eines an

der Röhre l angebrachten Hahnes so, daß dasselbe immer

am oberen Rande der Wassertröge steht.

Tafeln