| Titel: | Renison's Hahn für Flüssigkeiten. |

| Fundstelle: | Band 119, Jahrgang 1851, Nr. LXXVI., S. 402 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Renison's Hahn für Flüssigkeiten.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Dec. 1850, S.

203.

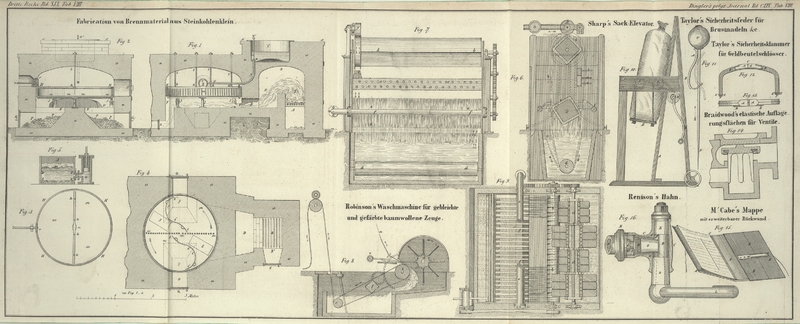

Mit einer Abbildung auf Tab. VIII.

Renison's Hahn für Flüssigkeiten.

Ueber die ungleichförmige Abnutzung und über das bei großem Drucke einer Wassersäule

stattfindende nicht gehörige Schließen der gewöhnlichen Hahnen mit conischen

ineinander geriebenen Flächen, hört man fast in allen Haushaltungen klagen, denen,

was jetzt beinahe allgemein der Fall ist, das Wasser von einem hochliegenden Punkte

aus zugeführt wird.

Die HHrn. Renison in Glasgow erdachten eine neue Art von

Hahnen, deren Einrichtung, Princip und Wirkung aus Fig. 16 erhellt, und bei

welchen die oben genannten Fehler beseitigt sind. Die Zeichnung stellt einen

gewöhnlichen Wasserhahn, wie er in den Küchen gebräuchlich ist, dar, und zwar den

beweglichen oder drehbaren Theil mit der Ausgußröhre in der Ansicht, während die

Hülse durchschnitten gedacht ist. A ist das Ende der

Zuleitungsröhre, an die ein messingenes Verbindungsstück B gelöthet ist, auf welches die Hahnenhülse C

aufgeschraubt wird. Um ein wasserdichtes Anschließen zu bewerkstelligen, ist eine

Lederscheibe zwischen die beiden aufeinander drückenden ebenen Flächen der Ansätze

gelegt. Der Hahn D ist conisch, und wie gewöhnlich in

seine Hülse eingeschliffen; der Theil E jedoch in der

Mitte des Hahnen hat einen geringeren Durchmesser, und die geometrische Achse dieses

Theiles liegt parallel zur Hahnenachse, so daß auf einer Seite die Hahnenhülse bei

F nicht ausgefüllt ist, sondern sich eine Kammer

bildet. In dem Seitenarm der Hahnenhülse, welcher die Verbindung mit der

Zuleitungsröhre herstellt, befindet sich ein kurzer Cylinder oder Zapfen G, welcher die dicke Scheibe von geschwefeltem Kautschuk

H gegen die Fläche I des

Verbindungsstückes B andrücken soll.

Die Zeichnung stellt den Hahn als geöffnet dar, wobei das Wasser durch die Bohrung

J des Verbindungsstückes B tritt, an der Kautschukscheibe H vorbei, und

durch die zwei Seitencanäle K, K, welche der Länge nach aus dem Seitenarm der Hahnenhülse ausgearbeitet

sind, in die conische Kammer F gelangt. Von hier aus

geht es durch eine Oeffnung in der Seite des Hahnen D in

den durch eine Röhre gebildeten Hahnenschlüssel L, aus

welchem es dann ausfließt. Soll der Hahn geschlossen werden, so dreht man den Schlüssel L. abwärts, und bringt so den Theil E gegen das Ende des Cylinders G, welcher auf diese Weise auswärts geschoben wird und mittelst der

Kautschukscheibe H die Oeffnung I verschließt. Um die Bewegung des Zapfens G

sanft und leicht zu machen, ist der Grund des Ausschnittes F gut abgerundet, so daß sich beim Uebergange des Zapfens von diesem

Grunde auf den cylindrischen Theil E kein Eck

bildet.

Obgleich nun der Hahn in seine Hülse eingeschliffen ist, so ist doch die Dichtheit

desselben nicht von dem genauen Schließen des Conus abhängig. Das Absperren der

Flüssigkeit besorgt allein die elastische Scheibe, und nur bei geöffnetem Hahn kommt

der Wasserdruck auf den Conus. Irgend ein fremdartiger Körper, welcher in den Hahn

kommt, hat nicht die schlimme Folge wie sonst, da die elastische Fläche der Scheibe

selbst dann sich dicht anlegen wird, wenn auch kleine Unebenheiten sich auf

derjenigen Fläche befinden, auf welche sie drückt. Da der Verschluß nur durch

directen Druck hervorgebracht wird, so kann keine Abnützung durch Reibung an den

schließenden Flächen vorkommen.

Die neue Anordnung ist einfach, wohlfeil und leicht auszuführen.

Tafeln