| Titel: | Die Preislocomotiven für die Semmering-Bahn. |

| Fundstelle: | Band 124, Jahrgang 1852, Nr. LIV., S. 244 |

| Download: | XML |

LIV.

Die Preislocomotiven für die

Semmering-Bahn.

(Schluß von Seite 106 in diesem Bande des

polytechn Journals.)

Mit Abbildungen auf Tab.

IV und V

Die Preislocomotiven für die Semmering-Bahn.

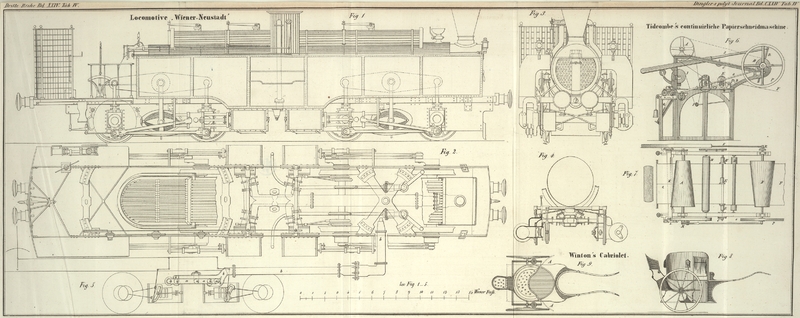

Die Locomotive

„Wiener-Neustadt“.

Diese in Fig. 1

bis 5 auf Tab.

IV abgebildete LocomotiveDie Beschreibung derselben ist der Zeitschreift des österreichischen

Ingenieur-Vereines, 1851, Nr. 21 und 22, entnommen. hat

keinen eigenen Tender, sondern die Räume für Wasser und Brennstoff sind an der

Locomotive selbst angebracht; diese Einrichtung gewährt den doppelten Vortheil, daß

die sonst todte Last des gewöhnlichen Tenders beseitigt und das Gewicht der Behälter

sammt Speisungsmaterial der Adhäsion der Locomotive zu Nutzen gebracht ist.

Als Fuhrwerk betrachtet hat dieselbe vier Räderpaare, von

welchen jedes in zwei Lagern läuft und von denen je zwei einem beweglichen

Untergestelle angehören und an diesem ihre Lagerführungen haben.

Wir bezeichnen bei dem vordern Untergestelle das erste Räderpaar mit a und das zweite mit b

— bei dem hintern Untergestelle das erste Räderpaar mit c und das zweite mit d.

Die Entfernung der Räderachsen beträgt von Mittel zu Mittel gemessen und beim

vordersten Räderpaar angefangen, und zwar:

von a und b am

vordern Untergestelle

7′–3″–9′″

zwischen b als der hintern Achse des vordern

Untergestelles und c als der vordern Achse des

hintern Untergestelles

11–2–3

von c und d am

hintern Untergestelle, gleich jener bei dem vorderen

7–3–9

–––––––

daher die gesammte also größte Achsenentfernung

25–9–9

Die Mittelpunkte, um welche sich die Untergestelle bewegen, liegen im Mittel der

Entfernung der Achsen eines jeden Untergestelles, ihre Entfernung beträgt daher

18′–6″.

Die Räder bestehen mit Ausnahme des äußeren schmiedeisernen Radreifes aus einem

Eisengußstücke. Die Scheibe, welche den Raum zwischen der Radnabe und dem inneren

Radkränze einnimmt, ist durch Rippen verstärkt und zwischen diesen nur so viel

durchbrochen, als zur Aufnahme und zum Anziehen der Muttern für die Schraubenbolzen,

welche den Radreif und den inneren Radkranz mit einander verbinden, nöthig ist.

Alle Räder haben einen gleichen Durchmesser von

3′–6″–6′″ sie sind alle mit Spurkränzen

versehen und die Spurflächen haben 1/16 Conicität.

Auch die Stärke aller Achsen ist gleich und sie beträgt am Schaft so wie an der

Stelle der Lager 6″–6′″.

Die Lager haben alle die gleiche Länge von 5″–9′″ und

lassen kein Spiel der Achsen zu.

Zwischen den Spurkränzen und den Bahnschienen besteht, auf gerader Bahn mit der

normalen Spurweite von 4′–6″–6′″ ein

Spielraum von 12′″.

Die zwei Räderpaare eines jeden Untergestelles sind für sich mit einander gekuppelt;

in Bezug auf Adhäsion wirken alle vier Räderpaare, jedoch nur zwei und zwei

gemeinschaftlich.

Die Rahmen mit den Lagerführungen liegen bei beiden Untergestellen außerhalb den

Rädern unmittelbar unter dem 6″ hohen und 1¼″ starken

Hauptrahmen der Locomotive; sie bestehen aus Doppelblechen, durch deren Form

zugleich die Gabeln für die Lagerführungen gebildet sind, dann auch für die

Placirung der Tragfedern gesorgt ist, und sie haben eine Länge, die erforderlich

ist, damit die Dampfcylinder an sie befestiget werden konnten.

Diese Länge beträgt nämlich im Ganzen bei dem vorderen Untergestelle

16′–8″–0′″ und bei dem hinteren

16–1–6.

Behufs der Kuppelung der Räder sind an den Enden ihrer Achsen Kurbeln mit 2′

Länge, bei jedem Räderpaare unter rechtem Winkel versetzt, aufgekeilt, und die

beiden auf jeder Seite eines Untergestelles liegenden sind durch eine Kuppelstange

mit einander verbunden.

Die Kuppelzapfen der Räderpaare a und d bilden zugleich die Angriffspunkte für die Leitstangen

der Dampfcylinder, sie haben daher die Länge für zwei Lager, von welchen sich jenes

der Kuppelstange zunächst des Rades befindet.

In Bezug auf die Querverbindung und die Leitung ihrer Beweglichkeit sind die beiden

Untergestelle verschieden eingerichtet.

Bei dem vorderen sind die beiden Rahmstücke in der Ebene ihrer oberen Kanten durch

ein geschmiedetes Kreuz, dessen 7″ breite und

1″–3′″ dicke Arme von Mittel zu Mittel in einer

Entfernung von 3′–10″ an die Rahmstücke anlaufen, und dort

durch umgebogene Pratzen befestiget sind, mit einander verbunden.

Der Mittelpunkt dieses Kreuzes ist zugleich der Drehpunkt des Untergestelles und

nimmt den 4″ starken Bolzen, um welchen die Drehung stattfindet, auf.

In einem aus dem Drehpunkte über das Ende der Arme des Kreuzes mit einem Halbmesser

von 2′–8½″ beschriebenen Kreise bestehen an den

Kreuzstücken 3″–6′″ breite und

1″–6′″ tiefe, nach unten bis auf 4″

schwalbenschweifförmig sich erweiternde, durch aufgeschraubte Leisten formirte

Nuthen.

Unmittelbar über dem Kreuze des Untergestelles liegt zwischen dem Hauptrahmen der

Locomotive und mit diesem verbunden ein ähnliches Kreuz, in dessen Mittelpunkt der

Drehungsbolzen festsitzt, und dessen Arme metallene Kreissegmente tragen, die mit

ihrer Schwalbenschweifform in die Nuthen des Untergestellkreuzes eingesenkt sind,

mithin die Auflage und Führung des oberen Körpers der Locomotive bilden und zugleich

zur Verbindung desselben mit dem Untergestelle dienen.

Zur Begränzung der Bewegung des Untergestelles sind nahe an seinem vorderen Ende und

zwar mit dem Haupt-Locomotivrahmen, Reibstöckel und mit dem Untergestelle

Lager hiefür mit begränztem Spielraum verbunden.

Uebrigens sind sowohl beim Untergestelle als auch beim Hauptlocomotivrahmen, zur

Erzielung der nöthigen Steifigkeit, noch andere schmiedeiserne Kreuzstreben

vorhanden.

Am hinteren Untergestelle sind die beiden Hauptrahmstücke in der Ebene ihrer oberen

Kanten durch 6″ breite und 2″ dicke schmiedeiserne Querstücke mit

einander verbunden. Das Eine liegt mit seinem Mittel um 1′–11″

vor der ersten und das andere um eben so viel hinter der zweiten Radachse und es

beträgt mithin ihre Entfernung von einander

11′–1″–9′″.

Unmittelbar über diesen Querstücken liegen zwischen dem Hauptrahmen der Locomotive

und mit diesem verbunden ähnliche Querstücke.

In einem aus dem gedachten Drehpunkte dieses Untergestelles über das Ende der

Querstücke mit einem Halbmesser von 5′ beschriebenen Kreise, bestehen in den

Querstücken des Untergestelles ebenfalls schwalbenschweifförmige Nuthen und die

Querstücke des Hauptrahmens der Locomotive tragen Kreissegmente, die mit ihrer

Schwalbenschweifform in die Nuthen der Untergestellsstücke eingesenkt sind, mithin

die Auflage und Führung des oberen Körpers der Locomotive bilden und zugleich zur

Verbindung desselben mit dem Untergestelle dienen.

Zur Begränzung der Bewegung des Untergestelles sind in der Mitte der Querstücke des

Untergestelles 3zöllige Bolzen befestiget, welche in die 3″ breiten und

4½″ langen Schlitze der Querstücke des Hauptrahmens der Locomotive

eingreifen.

Die Last der Locomotive wird bei jedem Untergestelle durch zwei aus gegen einander

wirkenden gesprengten Blättern bestehende Doppelfedern auf die Achsen der beiden

Räderpaare wie folgt übertragen:

In jedem der beiden Rahmstücke eines jeden Untergestelles liegt im Mittel zwischen

den Rädern in einem Ausschnitte in den Rahmblechen eine der beiden Doppelfedern, die

mittelst des die Mitte der oberen Feder umgebenden Klobens am Untergestelle ihren

Stützpunkt hat.

Ueber dem Hauptrahmen der Locomotive liegt ferner ein Balancier von der Länge der

Achsenentfernung; die Endpunkte des Balanciers sind durch Doppelgestänge auf die

Lagergehäuse gestützt und der Mittelpunkt des Balanciers ist mit dem die Mitte der

unteren Feder umgebenden Kloben ebenfalls durch Doppelgestänge verbunden.

Die beiden Theile der Doppelgestänge liegen um die Dicke der Untergestellrahmstücke

und beziehungsweise um den Raum, welchen der Federkloben einnimmt, aus einander, und

sie lassen daher die drehende Bewegung des Untergestelles zu, ohne mit dem Hauptrahmen der

Locomotive in Berührung zu kommen.

Das hintere Untergestelle ist ferner noch mit einer Bremse versehen; diese ist direct

nur auf das hintere Räderpaar, durch die Räderkuppelung aber auch indirect auf das

zweite Räderpaar wirksam.

Die Einrichtung ist folgende:

Ein Bremseklotz ist vor und ein zweiter hinter jedem Rabe des hinteren Paares an dem

Untergestelle aufgehängt. Hinter dem hintern Bremseklotze liegt eine im

Untergestelle laufende Welle, welche an beiden Enden zwei einander entgegengesetzt

stehende Daumen hat, von welchen die aufwärts stehenden mit den hinteren

Bremseklötzen unmittelbar und die abwärts stehenden durch Zugstangen mit den vordern

Bremseklötzen in Verbindung stehen. Die Welle hat ferner einen Hebel, durch dessen

Anziehen, welches von dem Plateau der Locomotive aus bewerkstelliget werden kann,

sie in drehende Bewegung gesetzt wird, wodurch die oberen Daumen schiebend und die

unteren ziehend auf die Bremsenhölzer wirksam werden.

Das Anziehen des Hebels geschieht durch eine verticale Schraubenspindel, deren

Führungsstock an dem Untergestelle seinen festen Sitz hat und welcher das Plateau

der Locomotive in einer für die drehende Bewegung des Untergestelles hinreichend

geräumigen Lochung durchgreift.

Der Dampferzeugungsapparat besteht wie bei jeder

gewöhnlichen Locomotive aus einem Feuerkasten, aus einem Röhrenkessel und aus einem

Rauchkasten sammt Schornstein. Derselbe ist für einen Druck von 102 Pfd. per Quadratzoll über den Druck der Atmosphäre

geprüft.

Der Feuerkasten nimmt den Raum zwischen den Rädern und zwischen den Rahmstücken des

hinteren Untergestelles ein; er besteht aus dem eigentlichen, an den Seiten und an

der Decke mit kupfernen Wänden umgebenen Feuerraum und aus dem diesen

einschließenden Mantel aus Eisenblech.

Der Feuerraum ist länglich und an seinem rückwärtigen Ende abgerundet, bildet aber in

seinen Einzelnheiten keine ganz regelmäßige Figur.

Wenn man die Ebene der 3′–7″ über den Bahnschienen liegenden

oberen Kanten des Hauptrahmens der Locomotive als Vergleichungsebene annimmt, so hat

ein um 1′–1″ höher als diese Vergleichungsebene liegender

horizontaler Querschnitt des Feuerraums eine lichte Breite von

3′–7″–3′″ und eine lichte Gesammtlänge von

5′–8″–9′″; von dieser Länge haben

3′–11″–1½′″ zwei gerade Seitenwände

und beide sind durch einen Kreisbogen, dessen Radius

1′–9″–7½′″ beträgt, mit einander

verbunden. Dieser Querschnitt bleibt sich nach aufwärts bis auf eine geringfügige

durch die Form des Mantels bedingte Einziehung der Längenwände und der hinteren

krummen Wand, in der unmittelbaren Nähe der Decke des Feuerraums, gleich.

Jede der beiden Längenwände zieht sich 1′–1″ über der

Vergleichungsebene um 1″–2½′″ und die vordere,

nämlich die Rohrwand unter der Vergleichungsebene, in sanfter Krümmung um

3″–2′″ nach einwärts, so daß sich die Breite auf

3′–4″–10′″ und die Länge auf

5′–5″–7′″ vermindert, und es bleibt sich

dieser Querschnitt bis zur Tiefe von 1′–4″ unter der

Vergleichungsebene, allwo der Rost liegt, gleich.

Unter der Rostfläche ziehen sich die Längenwände um

3″–2½′″ und die gekrümmte Hinterwand um

3″–¼′″ in sanfter Krümmung nach auswärts und

schließen sich so wie die Rohrwand in der weiteren Tiefe von

6″–6′″ an den Mantel, welcher noch um

1″–6′″ tiefer reicht, an.

Die Decke des Feuerkastens liegt nicht horizontal, sondern sie ist nach ihrer Länge,

der größten Steigung der Bahn von 1 : 40 entsprechend, geneigt; sie liegt daher beim

Anschlusse an die Rohrwand 3′–1″–6′″ und

beim entferntesten Punkte der Rückwand

2′–11″–10′″ über der

Vergleichungsebene.

Ueber der Decke und nach der Länge derselben liegen zwölf Stück schmiedeiserne, auf

der hinteren abgerundeten und auf der Rohrwand ruhende Tragrippen, welche zur

Verstärkung der Decke mit dieser paarweise, also durch sechs Reihen Schraubenbolzen,

welche 6″ von einander abstehen und deren Muttern sich im Feuerraum befinden,

verbunden sind.

Die untere lichte Kante des Rahmens der ovalen Heizthüre liegt 10″ über der

Vergleichungsebene; die Thüre ist 12″ hoch und 13″ breit und um

dieselbe ist die Wand des Feuerraums ebenfalls etwas nach auswärts gezogen.

Jede der beiden Längenwände, die hintere gekrümmte Wand, dann die Decke bestehen aus

ganzen Blechen; die Rohrwand ist von der Höhe der Vergleichungsebene nach abwärts

durch ein zweites Stück verlängert.

Die Zusammenfügungen sind alle durch Ueberplattungen bewerkstelliget.

Die Bleche sind mit Ausnahme der eigentlichen Rohrwand 6½′″

stark, letztere hat jedoch 9′″ Stärke.

Die gesammte Feuerfläche berechnet sich nach vorstehender Angabe ohne Rücksicht auf

die unbedeutenden Abkröpfungen an den Wänden mit 83,17 Quadratfuß.

Der Rost besteht aus zwei Partien von nach der Länge des Feuerraums liegenden Stäben,

zu deren Auflage nebst den Rahmen an den Wänden des Feuerraums

2′–9″ vor der Rohrwand ein Querträger angebracht ist. Die Stäbe

sind 1″ breit und stehen 1″ von einander ab, und es entfallen von der

ganzen 17 Quadratfuß messenden Rostfläche, 7 Quadratfuß auf die Luftöffnungen.

Der Mantel aus 6½′″ starkem Eisenblech umgibt die Seitenwände

des Feuerraums bis auf die Abweichungen, welche aus den Ueberplattungen hervorgehen,

in gleichen Abständen, und die Verbindung mit denselben ist auf die gewöhnliche

Weise durch vernietete Stehbolzen mit Zwischenrollen bewerkstelliget.

Ueber der Höhe von 1′–1″ über der Vergleichungsebene beträgt

dessen Breite 4′–4″–7′″ und von dort

abwärts 4′–1″–5′″.

Ueber der Decke des Feuerraums sind sowohl die Längenwände als die hintere gekrümmte

Wand durch einen etwas gedrückten Bogen mit einander verbunden, und es liegt der

höchste Punkt 1′–2″ über dem höchsten Punkt der inneren Fläche

der Decke.

Die vordere Wand, an welche sich der Röhrenkessel anschließt, steht von der innern

Fläche der eigentlichen Rohrwand 4″–4′″ ab, zieht sich

1′–1½″ unter der Vergleichungsebene nach einwärts und

schließt sich an die untere Kante der Wand des Feuerraums an.

Auf dem gekrümmten Theile über der Feuerraumdecke befindet sich der Dampfmanometer

und die Dampfpfeife.

An der linken Seite befinden sich die Probirhähne, von welchen der tiefste

3″–1′″ und der höchste

10″–3′″ über dem höchsten Punkte der Feuerraumsdecke

steht.

Auf derselben Seite ist das Wasserstandglas angebracht.

Der Entleerungshahn befindet sich an der hinteren gekrümmten Wand unter der

Heizthüre.

Unter dem Roste ist ein Aschenkasten angebracht, dessen Tiefe von der Rostfläche

gemessen 1′–9″–3′″ beträgt und dessen

vordere Seitenfläche

mit einem Drahtgitter und außerdem mit einer beweglichen Blechklappe verschließbar

ist.

Der Röhrenkessel besteht aus 8 Stück zu Cylindern geformten Eisenblechen, welche bei

ihrem Zusammenstoß wechselweise überplattet sind, dann aus der Rohrwand beim

Rauchkasten.

Der äußere Durchmesser des Kesselcylinders variirt abwechslungsweise um die

Blechstärke und beträgt an den weiteren Theilen horizontal gemessen

3′–9″–2′″ und vertical gemessen

4′–0″–6′″.

Der höchste Punkt des Kessels liegt nur um die Blechstärke tiefer als der höchste

Punkt des gekrümmten Mantels über der Feuerraumdecke, und der tiefste Punkt liegt

3″ über der Vergleichungsebene.

Die Länge des Kessels vom Mantel bis einschließlich der 9′″ starken

Rohrwand am Rauchkasten beträgt 19′–10½″–

10½′″.

Entlang des Kessels bis auf 2′–7″ von der Rohrwand am

Rauchkasten entfernt reichend und den Mantel des Feuerkastens um

2′–1½″ übergreifend, ist ein Dampfbehälter in der Form

einer an beiden Enden mit einer ebenen verticalen Wand abgeschlossenen Wulst von

1′–3″–10′″ Breite und

1′–½″ Höhe angebracht. Die einzelnen Bleche dieser Wulst

sind wie beim Kessel abwechslungsweise überplattet und sind mit dem Kessel durch

Winkel verbunden.

In einer Entfernung von 6′ von der Rohrwand des Feuerkastens ist in dieser

Wulst ein viereckiger mit derselben gleich breiter

1′–8″–9′″ langer und

2′–4″ hoher, oben mit einer ebenen Decke verschlossener Dom,

behufs der Dampfnahme und der Unterbringung des Regulator-Schubers

eingeschaltet. Vor diesem Dome ist ein und hinter demselben sind zwei

Sicherheitsventile mit Federwaagen auf der Wulst angebracht.

Die Communication für den Dampf vom Röhrenkessel in den Raum der Wulst ist durch zwei

Reihen 9′″ weiter entlang und an der höchsten Stelle der Kesselwand

angebrachter Löcher hergestellt. Die Löcher einer Reihe sind gegen jene der andern

Reihe versetzt und sie stehen mit Ausnahme der Stellen der Blechüberplattungen in

der hinteren Hälfte des Kessels 1″ und in der vorderen 1¼″ von

einander ab. Ihr gesammter Querschnitt ist nahe 14mal so groß, als die

Dampfeinströmungsöffnung.

Der Füllungstrichter ist auf den Deckel des Mannloches aufgeschraubt und dieses

befindet sich am vorderen Ende des Röhrenkessels.

Alle Bleche des Kessels und der Wulst, mit Ausnahme der Rohrwand, haben

6½′″, letztere aber hat 9′″ Stärke.

Der Kessel ist mit 180 Stück messingenen Röhren, welche mit Einschluß der Dicke der

Rohrwände 20′–2¾″ Länge,

1″–9′″ lichten Durchmesser und eine Wandstärke von

1½′″ haben, durchzogen, und es sind dieselben mit beiden

Rohrwänden, ohne Anwendung von Ringen, verbunden, und es besteht auch sonst keine

Unterstützung im Innern des Kessels. Die Feuerfläche dieser Rohre beträgt zusammen

1670 Quadratfuß.

Der Rauchkasten hat eine Länge von

2′–4″–10′″, eine Breite von

3′–8″–9′″ und die Höhe ist gleich dem

verticalen Durchmesser des Kessels; seine Vorderwand ist mit einer Fallthüre

versehen.

Die 1′–5″ weite Einmündung des Schornsteins liegt in der Ebene

der Rauchkastendecke und dessen 2′–2¾″ weite Ausmündung

um 6′–9″ über der Rauchkastendecke und ist mit einem (Klein'schen) Funkenfänger versehen.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß der ganze Dampferzeugungs-Apparat eine

Gesammtlänge von 28′–8″–11′″ hat.

Derselbe ist mit dem Hauptrahmen der Locomotive, welcher hinter dem Feuerkasten zur

Bildung des Plateau's für das Locomotivpersonal und des Raumes zur Auflage von

Brennstoff noch um 6′–7½″, dann am Rauchkasten behufs

der Anbringung der Zug- und Stoßvorrichtung, noch um

1′–5″ vorspringt, auf die gewöhnliche Weise durch

Inzwischenkunft von fünf schmiedeisernen Pratzen an jeder Seite der Locomotive in

Verbindung gesetzt und ruht auf demselben.

Die Löcher zur Befestigung der Pratzen an dem Hauptrahmen sind länglich, um bei der

Ausdehnung des Kessels eine Verschiebung der Pratzen zuzulassen.

Die Gesammtlänge des Locomotivgestelles beträgt daher

36′–9″–5′″, mit Zuschlag der

beiderseitigen Buffer 39′–9″–3′″.

Wie so eben erwähnt, befindet sich der Raum für Brennstoff, welcher etwa 98

Kubikschuh faßt, auf dem Plateau hinter dem Feuerkasten, und es ist derselbe mit

einem Geländer eingeschlossen.

Die Behältnisse für das Wasser sind an beiden Längenseiten der Locomotive angebracht

und fassen zusammen 312 Kubikschuh. Sie beginnen 1′–4″ vor dem

hinteren Ende des Feuerkastens und reichen bis zum vorderen Ende des Rauchkastens

und sind also 27′–8″–3′″ lang. Dieselben

liegen außerhalb der Federbalanciers 1′–5″ vom Kessel entfernt

und sind 1′–3″ breit. Ihr Boden liegt an den Enden ¾

Zoll über, in der Mitte aber auf eine Länge von 7′–10½″

um 11 Zoll unter

der Vergleichungsebene, und sie sind mit dem Hauptrahmen der Locomotiven durch

gußeiserne Pratzen verbunden.

Ueber den Balanciers ziehen sich die Räume im Querschnitt mit einer theilweisen

Abrundung und 3′–5″ über der Vergleichungsebene reichend gegen

den Röhrenkessel und nähern sich ihm bis auf eine Entfernung von 4″. Hier und

da wo Maschinenbestandtheilen ausgewichen werden mußte, ist das Profil

verändert.

Die beiden Behältnisse stehen durch ein zwischen den Dampfcylindern unter dem Kessel

liegendes Communicationsrohr mit einander in Verbindung.

Die Einrichtungen zur Uebertragung der Dampfkraft auf die

Räder der Locomotive, abgesehen von der Kuppelung der beiden Räderpaare eines jeden

Untergestelles, sind von denjenigen bei gewöhnlichen Locomotiven in einigen Theilen

wesentlich abweichend.

Es bestehen nämlich vier Dampfcylinder, von welchen je zwei einem Untergestelle

angehören und ihre Wirkung auf die Räder des betreffenden Untergestelles

ausüben.

Die dem vorderen Untergestelle angehörigen Cylinder sind am rückwärtigen Ende

desselben, und die dem hinteren Untergestelle angehörigen am vorderen Ende desselben

außerhalb an die den Nahmen bildenden Bleche befestiget; sie haben eine horizontale

Lage, 12½″ lichten Durchmesser und ihre Kolben haben einen Hub von

24″; mithin hat die Kolbenfläche 0,85 Quadratfuß und der Rauminhalt eines

Cylinders 1,7 Kubikfuß.

Die Längenachsen der Cylinder liegen in derselben Höhe, wie die Mittelpunkte der

Radachsen, und stehen nach der Breite der Locomotive gemessen

7′–8″–6′″ von einander ab. Mit

Hinzurechnung ihrer halben Weite und des Vorspringens der Deckelflanschen, welche an

der Außenseite zur möglichsten Einhaltung der gestatteten Breitenausdehnung der

Locomotive verschmälert sind, nehmen sie die Gesammtbreite von

9′–1″–6′″ ein.

Die Kasten für die vertical stehenden Dampfschuber greifen durch die Rahmbleche des

Untergestelles hindurch und liegen also theilweise innerhalb derselben.

Die Bewegung der Schuber für jedes an einem Untergestelle angebrachte Cylinderpaar

geschieht selbstständig und wird durch excentrische Scheiben vermittelt, welche für

die Cylinder des Vordergestelles an der Achse des hinteren Räderpaares dieses

Gestelles und für die Cylinder des hintern Gestelles an der Achse des vordern

Räderpaares dieses

Gestelles angebracht sind. Jede dieser Achsen hat für jeden Cylinder eine

excentrische Scheibe für den Gang nach vorwärts und eine zweite für den Gang nach

rückwärts, also zusammen vier.

Die Uebertragung der Bewegung von den excentrischen Scheiben auf die Schuber

geschieht durch einen Stephenson'schen Bügel und wird

durch Hebel und Gestänge von der rechten Seite des Standpunktes des Locomotivführers

aus dirigirt.

Wegen der großen Nähe der die excentrischen Scheiben tragenden Radachsen an den

Schuberkasten, durchgreift die Schuberstange nicht die der betreffenden Radachse

zugekehrte, sondern die entgegengesetzte Kastenwand, und das mit dem Steuerungsbügel

in Verbindung stehende zur Bewegung des Schubers dienende Gestänge ist beim

Schuberdeckel vorübergeführt und ein am Ende angebrachter fester Arm faßt die

eigentliche Schuberstange.

Die Kolbenstangen, welche beim vorderen Untergestelle den Cylinderdeckel nach

vorwärts und beim hinteren nach rückwärts durchdringen, haben ihre Führung

vermittelst eines Schlittens an zwei außerhalb der verticalen Achse der Cylinder

über einander liegenden runden Stangen, welche einerseits an der Stopfbüchsenflasche

des Cylinderdeckels und andererseits an einem mit der Untergestellwand verbundenen

Träger befestiget sind.

Die Kreuzköpfe und Leitstangen stehen mit dem Schlitten in unmittelbarer Verbindung,

und die dem Vordergestelle angehörigen Leitstangen haben ihren Angriffspunkt an den

Kurbeln des vordersten und jene dem Hintergestelle angehörigen an den Kurbeln des

hintersten Räderpaares.

Die Dampfnahme für die Cylinder geschieht in dem im wulstförmigen Dampfraum am

Röhrenkessel eingeschalteten Dome.

Der liegende Regulatorschuber ist ungeschlitzt, er öffnet die Mündung der

Dampfeinströmung mit seiner ganzen Breite und wird mittelst Schub- und

Zuggestänge durch den Daumen einer Welle in Bewegung gesetzt, welche die rechte

Seitenwand des Domes durchgreift und außerhalb einen nach abwärts gerichteten

13½″ langen Hebel trägt, welcher mittelst eines Schub- und

Zuggestänges vom Standpunkte des Führers zu dirigiren ist.

Der aufgenommene Dampf wird durch, die beiden die Längenwände des Domes

durchgreifenden und denselben, so wie der Röhrenkesselwand angeschmiegten

vierzölligen Röhren in ein gemeinschaftliches unter dem Kessel und nach der Länge desselben liegendes,

an den Querverbindungen des Hauptrahmens der Locomotive aufgehängtes, im Lichten

6½″ breites, 4″ hohes und 4′–4″ langes

gußeisernes Rohr, und aus diesem, durch an jedem Ende angebrachte zwei im Lichten

dreizöllige Seitenzweige in die vier Schuberkasten geleitet.

Diese Zweigröhren sind in horizontaler Beziehung nach einem Bogen gekrümmt, dessen

Mittelpunkt in dem Drehpunkte des betreffenden Untergestelles liegt, und sie

bestehen in ihrer Länge aus zwei Theilen, wovon der am Schuberkasten befestigte

einen kupfernen Stützen hat, welcher durch eine Stopfbüchse in das Innere des an die

Querverbindungen des Hauptrahmens der Locomotive aufgehängten Theiles übergreift,

mithin der zuerst bezeichnete Theil der drehenden Bewegung des Untergestelles folgen

kann, ohne die Dampfleitung zu stören.

Für die Ableitung des verbrauchten Dampfes aus den Cylindern besteht eine ähnliche

Einrichtung wie die so eben beschriebene. Von der Dampfausströmungsöffnung eines

jeden Cylinders führt nämlich eine Zweigröhre in ein ebenfalls unter dem Kessel und

nach der Länge desselben liegendes mit dem früher beschriebenen Zuströmungsrohre aus

einem Stücke gegossenes Dampfableitungsrohr, welches im Lichten 10½″

breit und 3⅓″ hoch ist, und bis unter den Rauchkasten reicht.

Dieses Rohr ist am Ende abgekrümmt und steigt durch die Mitte des Bodens des

Rauchkastens mit einem achtzölligen kreisförmigen Querschnitte vertical auf, und es

befindet sich dessen als Blaserohr auf 19,6 Quadratzoll zusammengezogene Mündung

5½″ unter der Einmündung des Schornsteins. Die Fläche dieser Mündung

ist veränderlich und kann durch Hebung des in dem aufsteigenden Rohre beweglichen,

auf 3″–1′″ lichten Durchmesser zusammengezogenen hohlen

Kegels bis auf 7,46 Quadratzoll vermindert werden.

Zu bemerken ist noch, daß sich das Dampfableitungsrohr durch eine vor seiner

Abkrümmung unter dem Rauchkasten angebrachte Stopfbüchsenvorrichtung nach Maaßgabe

der Ausdehnung des Kessels verlängern und verkürzen kann.

Zur besseren Versinnlichung der Dampfleitungen sind in Figur 5 des Tab. IV die Dampfzuleitungen mit a und die Dampfableitungen mit b

bezeichnet.

Behufs der Speisung des Kessels mit Wasser liegen zwischen den Achsen des

Vordergestelles etwas höher als diese, etwas geneigt und vom Drehungspunkte nur

18″ entfernt, zwei gewöhnliche Wasserpumpen. Ihre Längenachsen stehen

2′–2″ von einander ab, und ihr Durchmesser so wie ihr Kolbenhub

beträgt 6″.

Die Kolben werden durch an der hinteren Achse des Untergestelles angebrachte

excentrische Scheiben und deren Gestänge bewegt.

Die Saugröhren reichen bis zu der unter dem Röhrenkessel bestehenden Verbindungsröhre

zwischen den beiden Wasserbehältern, und ihre Steigröhren münden in einer Höhe von

1′–4″ über dem tiefsten Punkt des Röhrenkessels in diesen

ein.

Die Pumpen sind an den Kreuzverbindungen des Untergestelles befestiget, und die Länge

der Saug- und Steigeröhren läßt durch ihre Federkraft die, wegen der nahen

Lage am Drehungspunkte nur ganz geringe drehende Bewegung mit dem Untergestelle ohne

Störung zu.

Ferner besteht auch noch an der linken Seite der Locomotive unter dem Plateau für den

Führer eine Dampfpumpe, deren Saugröhre unmittelbar in den Wasserbehälter mündet.

Die Bahnräumer bestehen lediglich aus flachen, gebogenen, eisernen Stangen, welche

zwischen die Doppelbleche des vorderen Untergestelles eingeschraubt sind.

Die Sandstreukasten sind hinter den Bahnräumen unter den Rauchkasten placirt, sie

sind am Untergestelle fest und werden vom Standorte des Locomotivführers aus wirksam

gemacht. Zur Communication um die Locomotive dient die Decke des

Wasserbehälters.

Schließlich bemerken wir noch, daß das Gewicht der Locomotive ohne Füllung

des Kessels und ohne Brennstoff und Wasser in den dazu bestimmten Behältern

beträgt.

870

Centner.

Mit Füllung des Kessels beträgt dasselbe nach den früheren Angaben 924

Ctr., eine neuerliche Abwaage mit Füllung bis zum untersten Probirhahne und

überhaupt mit Ausrüstung zur Fahrt zeigte jedoch ein Gewicht von.

952

Centner.

mit Füllung der Behältnisse für Wasser und Brennstoff, welche 312 Kubikfuß

Wasser und 98 Kubikfuß oder 18 Centner Holz fassen.

1146

Centner.

Das in der Locomotive enthaltene Wasser beträgt wenn es bis zum untersten

Probirhahn reicht.

132

Kubikf.,

wenn es bis zum obersten Hahn reicht.

168

Kubikf.

Der Dampfraum im Kessel mit Rücksicht auf den wulstförmigen Behälter über

demselben vom obersten Probirhahn gemessen beträgt.

34

Kubikf.

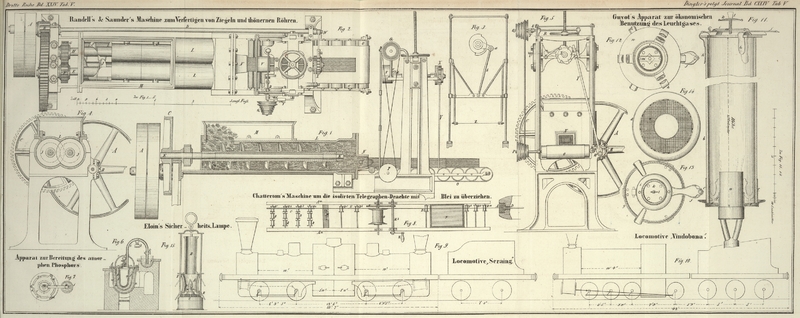

Locomotive

„Seraing.“

Die Maschine „Seraing“(Tab. V, Fig. 9) ist

der„Wiener-Neustadt“ darin ähnlich, daß sie

ebenfalls zwei bewegliche Untergestelle, 8 Treibräder, wovon je 4 gekuppelt sind,

und 4 Dampfcylinder hat. Von diesen liegen jedoch je zwei zwischen den 4 Rädern,

weßhalb eine Achse jedes Untergestelles eine Kurbelachse ist. Auf diesen beiden

Untergestellen ruhet nun der Hauptrahmen, auf welchem ein Kessel in zwei gleichen

Abtheilungen in der Art angebracht ist, daß dessen zwei Rauchsänge an den beiden

Enden der Locomotive, die zwei Feuerungen für beide Abtheilungen jedoch in der Mitte

sich befinden. Die Feuerbüchsen sind bezüglich der Feuerung getrennt, bezüglich des

eigentlichen Kessels aber so mit einander verbunden, daß beide Kesselabtheilungen

einen gemeinschaftlichen Wasser- und Dampfraum haben. Die Feuerung und

sonstige Behandlung der Maschine selbst geschieht in der Mitte der Seitengänge

derselben, und zwar finden auf der einen Seite die Heizer und ein Theil des

Brennstoffes, auf der gegenüberstehenden Seite aber der Führer seinen Platz. Der

übrige Theil des Speisungsmaterials wird in einem gewöhnlichen vierräderigen Tender

mitgeführt. Die zwei Kesselabtheilungen haben jede die Länge von 10 Fuß 4 Zoll, 340

Siederöhren und die gesammte Heizfläche von 1760 Quadratfuß; die Länge der

Locomotive selbst beträgt 40 Fuß, ihr gesammtes Gewicht 1001 Cntr., oder 55,20

Tonnen; die 8 Räder haben sämmtlich 3 Fuß 5 Zoll Durchmesser; die 4 Cylinder 16 Zoll

Durchmesser und 12 Zoll Kolbenhub.Das über diese und die folgende Locomotive Mitgetheilte ist der Schrist des

Hrn. Sectionsraths Carl Ritter von Ghega:

„Uebersicht der Hauptfortschritte des Eisenbahnwesens in dem

Jahrzehnte 1840–1850 und die Ergebnisse der Probefahrten auf

einer Strecke der Staatsbahn über den Semmering (Wien, 1852)“

entnommen.

Locomotive

„Vindobona.“

Diese Maschine (Tab. V, Fig. 10) unterscheidet

sich von den gewöhnlichen Locomotiven nur durch stärkere Dimensionen und größeres

Gewicht. Sie war ursprünglich für 6 Räder erbaut, kam auch wirklich mit 6 Rädern

nach Peyerbach; als es sich aber bei der Abwiegung zeigte, daß die vordersten Räder

eine das Normale überschreitende Belastung hatten, wurde vom Constructeur zwischen

den vordersten und den mittleren Rädern noch ein Räderpaar eingezogen und dadurch aus einer

sechsräderigen eine achträderige Maschine gemacht. Die Räder sind an einem festen

Rahmen angebracht, auf welchem der Kessel ruht; sind sämmtlich auf die gewöhnliche

Weise mit Kuppelstangen verbunden, und haben 3 Fuß im Durchmesser. Das Gewicht der

Maschine beträgt 844 Cntr., oder 46,5 Tonnen; die Röhren, 288 an der Zahl, sind 10

Fuß 6 Zoll lang; 1744 Quadratfuß beträgt die gesammte Heizfläche. Sie hat zwei

Dampfcylinder nach amerikanischer Art, die außerhalb der Triebräder liegen, mit 16

Zoll Durchmesser und 22 Zoll Kolbenhub. Das Gewicht der Locomotive selbst ist der

Art vertheilt, daß hiervon auf das vorderste Räderpaar 206, auf das hinterste 129

und auf die zwei mittleren 509 Cntr. entfallen. Um jedoch den Gang der Maschine in

den Bahnkrümmungen einigermaßen zu erleichtern, war bei den Probefahrten das

vorderste Räderpaar nicht mitgekuppelt, wodurch 206 Cntr. der Adhäsion entzogen

wurden, und die Locomotive nur mit einem für die Adhäsion nutzbaren Gewichte von 638

Cntrn. arbeitete. Die Feuerbüchse des Kessels ist durch eine Zwischenwand in zwei

Theile getheilt. Der übrige Theil des Kessels ist von elliptischer Form; Wasser und

Brennstoff werden auf einem gewöhnlichen sechsräderigen Tender mitgeführt.