| Titel: | Bericht über die Feuerspritze des Ingenieurs J. A. Robert zu Paris; erstattet von einer Commission von Ingenieuren, Maschinenbauern und Mitgliedern der Feuerwehr zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 131, Jahrgang 1854, Nr. XLI., S. 162 |

| Download: | XML |

XLI.

Bericht über die Feuerspritze des Ingenieurs J.

A. Robert zu Paris; erstattet von einer Commission von

Ingenieuren, Maschinenbauern und Mitgliedern der Feuerwehr zu Paris.

Aus dem Bulletin du musée de l'industrie, Septbr.

1853, S. 129.

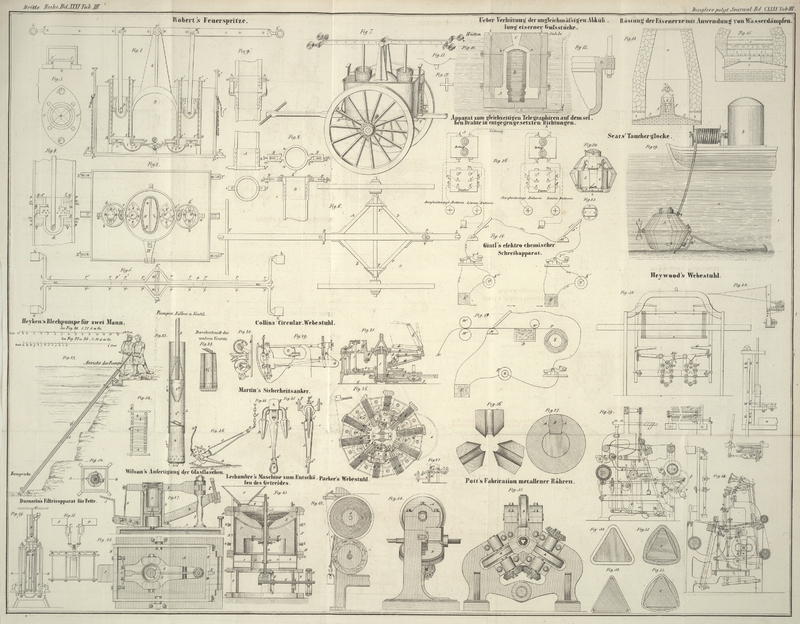

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ueber Robert's Feuerspritze.

Ungeachtet der vielen Feuersbrünste gibt es in Frankreich (und auch in Deutschland)

noch manche Gemeinden, denen es an Feuerspritzen fehlt. Die in Paris gebräuchlichen

Feuerspritzen wurden bis jetzt für die besten Modelle gehalten; ihre Construction

begreift alle bekannten Verbesserungen in sich und scheint als mechanische

Combination nichts zu wünschen übrig zu lassen; sie verbindet äußere Eleganz mit

großer Wirkung, und der einzige Vorwurf, den man ihr machen kann, ist ein

verhältnißmäßig zu hoher Preis. Dieß ist auch der Hauptgrund, warum viele Gemeinden

eine solche Spritze nicht anschaffen können. Daher ist es von großer Wichtigkeit,

wohlfeilere Spritzen zu verfertigen, welche dabei dauerhaft und ebenso wirksam sind

wie diejenigen der Stadt Paris.

Die Robert'sche Feuerspritze, welche wir hier beschreiben

wollen, scheint uns allen diesen Erfordernissen zu genügen. Der Constructeur hat

sich durchaus keine Neuerung weder bei der allgemeinen Anordnung noch bei den

Dimensionen der Theile erlaubt, um weder an den Grundsätzen der Behandlung der

Spritze, noch an den Gewohnheiten der sie bedienenden Mannschaft etwas zu verändern.

In dieser Beziehung hat die Pariser Spritze Hrn. Robert

als Modell gedient; dagegen ist aber die Einrichtung beider Spritzen eine wesentlich

verschiedene.

Bei der Pariser Spritze bestehen die beiden Cylinder oder Pumpenstiefel und der

Windkessel aus drei besonderen Messingstücken, die mittelst Schraubenbolzen unter einander

und auf das ebenfalls aus Messing bestehende Bodenstück befestigt sind, in welchem

sich die Seitenleitungen und die Ventile befinden.

Eine der wichtigsten von Robert eingeführten Abänderungen

besteht darin, daß diese vier Stücke einen einzigen Eisenguß bilden. Außerdem hat er

noch an den Kolben, Klappen und Verbindungen Veränderungen angebracht, wodurch der

Preis gegen denjenigen der Pariser Spritze wesentlich vermindert worden ist.

Es fragt sich nun, ob dieser Ersatz eines Metalles durch ein anderes, und die

Weglassung der Verbindungen durch Schraubenbolzen, keinen nachtheiligen Einfluß auf

die Festigkeit und die Leistung des Mechanismus haben. Zu diesem Zweck wollen wir

die einzelnen Theile der Spritze nach einander genauer betrachten.

Pumpenkörper und Recipient, Fig. 1 und 2. – Die Robert'sche Spritze besteht, wie die Pariser, aus zwei

Pumpenkörpern, A, B, C, D – A', B', C', D', und aus einem

Recipient oder Windkessel R. Auf der Kuppel des

Windkessels erheben sich die Supports K für den

Balancier. Unter den Cylindern und dem Windkessel befinden sich die beiden

Seitencanäle l, t, p – l', t', p', oder

Verbindungen zwischen den Cylindern und dem Recipient. Diese verschiedenen Theile,

welche bei der Pariser Pumpe zusammengeschraubt werden, sind hier in einem Stück aus

Eisen gegossen.

In dem unteren Theil dieses Gusses, in dem Bodenstück, befinden sich vier runde

Oeffnungen o, o' – p,

p'.

Die beiden ersteren o, o' (eine am Boden jedes Cylinders)

sind die Oeffnungen durch welche das im Troge befindliche Wasser von den Pumpen

während der aufgehenden Bewegung der Kolben angesaugt wird. Die beiden anderen p, p', beide am Boden des Kessels, sind die Oeffnungen

durch welche das Wasser in den Kessel gelangt, wenn es bei der niedergehenden

Bewegung der Kolben ausgedrückt wird. Unten an der Seite des Kessels befindet sich

noch eine Oeffnung H, Fig. 1, welche mit dem

Rohr oder dem Schlauche in Verbindung steht. Die Kuppel des Kessels hat eine ovale

Oeffnung x, z

Fig. 1 und

2, und v, x, y, z, Fig. 2, durch welche die

Druckventile s, s' eingebracht werden und nöthigenfalls

der Windkessel gereinigt werden kann. Der Verschluß dieser Oeffnung ist

wasser- und luftdicht, und wird auf dieselbe Weise bewerkstelligt, wie bei

den Mannlöchern der Dampfkessel.

Da das Gußeisen rauh ist, so würde die Reibung der Kolben gegen die Cylinderwände

sehr bedeutend seyn, und die Pumpen könnten daher nicht gehörig wirken; um diesen

wesentlichen Nachtheil zu beseitigen, steckt in jedem der unausgebohrten gußeisernen Cylinder eine

andere cylindrische Röhre, E, F, G, I – E', F', G', I'. Diese Röhren

bestehen aus dünnem Kupferblech und sind auf der Ziehbank über einen stählernen Dorn

gezogen; dadurch erhalten die inneren Wände der Cylinder die erforderliche Glätte

und Gleichartigkeit, so daß die Reibung nur gering ist. Würden aber diese Röhren

ohne Weiteres in die gußeisernen Cylinder gesteckt, so könnten sie dem Druck der

Kolben nicht lange widerstehen; es war daher unerläßlich, die Röhren mit den

gußeisernen Cylindern so genau zu verbinden, daß sie einen einzigen Körper

ausmachen. Zu dem Ende wird in die kupfernen Röhren, nachdem sie auf ihrer

Außenfläche verzinnt worden sind, ein stählerner Dorn, der sie genau ausfüllt,

gesteckt, worauf man jede Röhre außen mit engen spiralförmigen Windungen von

Eisendraht umgibt und diese auflöthet. Dadurch wird der Widerstand der Röhre gegen

die Wirkung des Kolbens bedeutend erhöht. Um die so verstärkten kupfernen Röhren nun

in den gußeisernen Cylindern zu befestigen, setzt man jene auf die Schulter B, F, I, D, welche hiezu am Bodenstück angebracht ist;

alsdann gießt man in den leeren Raum zwischen der äußern Röhren- und der

innern Cylinderwand einen eigenthümlich zusammengesetzten Kitt, welcher in der Wärme

flüssig, in der Kälte aber fest wird und ein treffliches Verbindungsmittel zwischen

beiden Metallen bildet, so daß einerseits ein fester Zusammenhang stattfindet und

andererseits das Eisen gegen Oxydation geschützt ist. Die Spiralen des Drahtes,

welche den kupfernen Cylinder umgeben und in dem Verhältniß, als sie gegen den

untern Theil (wo der Druck größer wird) vorrücken, einander näher liegen –

diese Spiralen bilden um den kupfernen Cylinder eine Art Schraube, zwischen deren

Gewinde der Kitt sich legt und folglich eine um so festere Verbindung mit den

gußeisernen Cylindern herstellt.

Ein solcher Pumpenkörper kann ohne allen Nachtheil die aus Gelb- oder Rothguß

hergestellten ersetzen; die inneren Wände eines solchen Cylinders sind sogar weit

glätter als diejenigen eines auf gewöhnliche Weise ausgebohrten.

Das Gußeisen, woraus das Bodenstück besteht, welches gewissermaßen die eigentliche

Pumpe bildet, ist allerdings spröder als Roth- oder Gelbguß, aber

ebendeßwegen nimmt es auch nicht so leicht Eindrücke an als der Rothguß, und in

dieser Beziehung sind die gußeisernen Maschinentheile weit dauerhafter als die

messingenen. Bei der Robert'schen Feuerspritze sind die

Bodentheile an den Punkten welche am wenigsten auszuhalten haben, mindestens 8

Millimeter dick, und bis 20 Millimeter an denjenigen Theilen die den stärksten Druck

aushalten müssen; letztere Theile sind überdieß mit Verstärkungsrippen versehen. Wird

zu dem Guß ein gutes und dichtes Roheisen genommen, so gewährt es auch die

erforderliche Festigkeit, um den Stößen zu widerstehen, denen eine Spritze bei

Feuersbrünsten ausgesetzt ist.

Ventil. – Das von Robert angewendete Ventil hat offenbar große Vorzüge vor dem der Pariser

Spritze. Es ist auf einer bronzenen Platte, Fig. 3, angebracht, und

mit drei kreisrunden Löchern, o, O, o' versehen. Die

mittlere Oeffnung O bildet die Saug- oder

Drucköffnung; die beiden anderen kleineren, o, o',

dienen dazu, die Platte oder das Futter mittelst Schrauben auf dem Bodenstück zu

befestigen.

Die mittlere Oeffnung ist mit einem vorstehenden Kranz v,

v' versehen, dessen oberer Rand vollkommen abgerichtet ist.

Eine bronzene Scheibe C, C' von einem um 3 Millimeter

größeren Durchmesser als die äußere Peripherie des Kranzes, ist ebenfalls genau

abgerichtet und liegt auf dem Kranz, dessen Oeffnung sie (mittelst des Randes ihrer

inneren abgerichteten Fläche) luft- und wasserdicht verschließt. Dieselbe

Scheibe oder Klappe ist zwischen den vier Armen eines Kreuzes angebracht, welche ihr

nur so viel Spiel lassen, daß sie sich frei in senkrechter Richtung bis auf eine

Höhe von 15 oder 18 Millimeter bewegen kann, wo sie von den Ouerarmen des Kreuzes

aufgehalten wird.

Dieses Klappenventil ohne Scharnier oder Stange, folglich ohne alle Reibung, kann gar

nicht in Unordnung kommen, und da es eine sehr wichtige Rolle in dem Mechanismus der

Feuerspritze spielt, so ist die vorliegende Einrichtung als eine wesentliche

Verbesserung der ganzen Maschine zu betrachten. Sollte sich ein solches Ventil

wirklich nicht mehr in gutem Zustand befinden, so läßt es sich sehr leicht wegnehmen

und durch ein neues aus der Fabrik ersetzen.

Die Kolben. – Jeder Kolben besteht aus einem

gußeisernen Stück a, b, c, d, e, f, g, h, i, Fig. 4, welches

außen cylindrisch ist und einen um einige Millimeter kleineren Durchmesser hat, als

das Innere des Pumpenkörpers. Dieses Stück ist hohl, oben offen, unten aber mit

einem halbkugelförmigen Boden geschlossen, um das untere Ende der Lenkstange

aufzunehmen. Dieser Kolbenkern wird alsdann oben und unten, wie ein gewöhnlicher

Kolben, mit zwei Scheiben versehen, wovon die eine, m,

aus Leder, die andere, n, aus Zinn besteht; jede dieser

Scheiben hat genau den Durchmesser vom Innern des Pumpenkörpers; hernach mit einer

umgestülpten Lederscheibe p, und endlich mit einer

gußeisernen Scheibe q. Durch das Ganze gehen vier

Schraubenbolzen r, welche diese Liederung fest

zusammenhalten.

Der hohle gußeiserne Kern dient als Schmierbüchse, und ist mit kleinen Löchern o, o', o'' versehen, durch

die sich die Schmiere in den Raum a, b, g, f verbreitet,

welcher zwischen dem Kolbenkern und dem Pumpenstiefel leer blieb, so daß das Innere

des Pumpenstiefels und der Kolben selbst fortwährend geschmiert bleiben. Diese

Schmiermethode und der Umstand, daß die Lenkstange am untern Theil des Kolbens

befestigt ist, gewähren große Vortheile: da die Lenkstange länger ist, so wird ihr

Abweichungswinkel während des Kolbenlaufes fast unmerklich, und es werden die Führer

entbehrlich, welche stets Reibung veranlassen. Da der Kolben von unten gezogen wird,

statt wie gewöhnlich von oben geschoben zu werden, so ist die Reibung viel

gleichförmiger und geringer, und es wird daher der Pumpenkörper weit weniger

angegriffen.

Der Balancier. – Derselbe, in Fig. 5 im Grundriß

dargestellt, besteht aus drei starken platten Stäben von Schmiedeisen l, m, l', welche auf die hohe Kante gestellt und durch

starke Niete mit einander verbunden sind, daher dieser Balancier eine eben so große

Festigkeit hat, als wenn er aus Einem Stück geschmiedet wäre. Die Enden beider

Seitenstäbe werden zuerst so gebogen, daß sie Hülsen h,

h', für die Griffe der Spritzenleute bilden; ihre zwei Arme h, l und h', l' vereinigen sich bei l, l'

mit dem dritten Stabe um den Körper des Balancier zu bilden.

Der mittlere Stab wird zwischen p' – p' unterbrochen, um in dem Zwischenraume die Lenkstangen

aufzunehmen. Derselbe Stab geht in gerader Linie durch die Oeffnung der Seitenstäbe

zwischen den beiden Supports, und durch alle drei Stäbe geht der Bolzen welcher die

Drehungsachse für den Balancier bildet. Durch diese Einrichtung wird jeder Biegung

der Seitenstäbe vorgebeugt.

Eine eiserne Röhre a, die zur Seite offen ist, um die

Schmiere einzuführen, welcher sie als Büchse dient, enthält drei bronzene Ringe,

deren Lappen dieses Schmierrohr auf den drei Eisenstäben befestigen. Die bronzenen

Ringe dienen auch dazu, eine geringe Reibung auf die hindurchgehende Drehungsachse

auszuüben.

Lenkstangen. – Jede Lenkstange besteht aus einem

starken platten Eisenstabe, dessen Enden abgerundet und mit zwei Löchern M, N, Fig. 1, versehen sind.

Letztere haben bronzene Futter, durch welche der Bolzen V des Balancier geht, sowie auch der Bolzen N,

welcher die Lenkstange mit dem Kolben verbindet.

Der Wasserkasten. – Der Wasserkasten hat dieselbe

Form und Dimensionen, wie derjenige an der Pariser Spritze, und besteht aus

Eisenblech, welches mit einer Oelfarbe angestrichen ist. Ein solcher Kasten ist

fester als ein von Kupferblech angefertigter und viel wohlfeiler; zur Verhinderung

der Oxydation des

Eisenblechs muß aber der Anstrich öfters erneuert werden.

Der Wasserkasten ruht auf drei Längenbalken, welche durch platte Eisenstäbe verbunden

sind. Vier Schraubenbolzen verbinden das Bodenstück der Maschine und den Boden des

Kastens mit diesen Hölzern. Die beiden Seitenhölzer reichen über den Kasten hinaus,

um vier Griffe T, X, T', X',

Fig. 1 und

2, daran

befestigen zu können, mittelst deren sich die Spritze leicht von ihrer Stelle

verrücken läßt.

Der mittlere Balken ist auch um einige Centimeter länger als der Kasten, um als

Stützpunkt der beiden eisernen Stäbe V, V', Fig. 1, zu

dienen, welche an der äußeren Seite des Kastens vertical bis Q, Q' hinaufreichen und zur Regulirung des Balancierlaufes dienen. Diese

verticalen Stäbe sind mittelst Nieten an dem Kasten befestigt, und jeder ist mit

einem Haken versehen, an den eine Kette gehängt wird, deren Zweck unten angegeben

ist.

Schläuche. – Man wendet die gewöhnlichen Schläuche

an, welche allerdings wesentlicher Verbesserungen fähig wären.

Verbindung der Schläuche. – Die gewöhnliche

Verbindung der Schläuche mittelst Schrauben zeigt sich in der Praxis in mehrfacher

Hinsicht mangelhaft; da die Schrauben und Muttern oft bedeutende Dimensionen haben,

so erfordert das Zusammen- und Auseinanderschrauben derselben großen

Kraftaufwand; auch können diese Verbindungsstücke durch einen nicht bedeutenden

Druck platt gedrückt werden, wo sie dann unbrauchbar sind; das Zusammenschrauben

derselben erheischt eine gewisse Geschicklichkeit und kann nicht durch eine einzige

Person verrichtet werden; kommt ein Sandkorn zwischen die Gewinde, so können sie

leicht unbrauchbar werden, indem sie dann Wasser durchlassen; überdieß sind diese

Schraubenverbindungen theuer.

Hr. Robert suchte daher dieselben durch eine andere

Verbindung zu ersetzen, welche die bisherigen Nachtheile nicht darbietet. Diesen

Zweck erreichte er auf folgende sinnreiche Weise.

Seine Verbindung besteht aus zwei gußeisernen Röhren A,

B, Fig. 8

und 9, auf

welchen die zwei Enden der Schläuche in gewöhnlicher Weise befestigt sind. Der

vordere Theil dieser Röhren, nämlich ihr Eintritt, ist ein genau abgerichteter Rand

von 5 Millimeter Breite; an den Seiten dieses Randes und einander diametral

gegenüber, treten die Lappen e, f um zwei Centimeter

vor. Die ebene Fläche des einen der beiden Verbindungsstücke, z.B. von B, ist mit einer ledernen Scheibe K versehen, welche durch zwei messingene Schrauben festgehalten wird.

Ueber jedes Ohr dieses Stücks wird ein beweglicher Bügel g,

g gesteckt, der von einem Stift festgehalten wird, um den er sich dreht; durch

den Scheitel m dieses Bügels geht eine Druckschraube h mit flachem Kopf.

Um die Verbindung zweier Schlauchstücke herzustellen, braucht man sie nur an einander

zu legen, die Bügel zu heben, und jede Druckschraube mit dem Daumen und Zeigefinger

zu drehen, bis ihre Spitze auf den Rücken des Lappens vom zweiten Verbindungsstück

drückt. Da diese Schrauben nur einen kleinen Durchmesser haben und wenig Reibung

veranlassen, so können sie auch leicht gedreht werden, obgleich sie einen

bedeutenden Druck ausüben und die beiden Schlauchstücke daher sehr fest mit einander

verbinden. Ein einziger Mann kann diese Verbindung herstellen.

Das Rohr. – Dasselbe unterscheidet sich nicht von

dem gewöhnlichen, nur wird es an dem Schlauchende durch die eben beschriebene

Verbindung befestigt.

Die neue Spritze wiegt (ohne den Karren) 160 Kilogr., während die Pariser Spritze ein

Gewicht von 204 Kilogr. hat.

Die mit der neuen Spritze in Gegenwart vieler erfahrenen Officiere und Unterofficiere

des Feuerwehrcorps der Stadt Paris angestellten Versuche haben bewiesen, daß

dieselbe, mit acht Mann bedient, einen wirksamen Strahl von 32 bis 35 Metern gibt,

der sich erst bei 15 bis 18 Meter von der Rohröffnung zu theilen beginnt.

Der Karren. – Der Karren oder zweiräderige Wagen,

auf welchem die Spritze transportirt wird, besteht aus einem Langbaum F, L, Fig. 6, und einem

hölzernen Querstück T, V, unter welchem die eiserne

Achse angebracht ist; ferner aus vier Bändern A, B, C,

D, welche einerseits mit dem Langbaum und andererseits mit dem hölzernen

Achsstück verbunden sind; diese Verbindung ist durch Zapfen und Zapfenlöcher, sowie

durch acht eiserne Klammem hergestellt. An den Enden des Achsfutters sind zwei

Unterlager angebracht, auf denen der Wasserkasten ruht.

Am vordern Ende des Langbaums befindet sich eine eiserne Klammer B, D, Fig. 7, unter welcher der

mittlere Schwell von dem Wasserkasten hervortritt. Daran ist eine Kette befestigt,

welche in den Haken C eingehängt wird und den

Spritzenkasten festhält, auch das Aufsetzen der Spritze auf den Karren erleichtert,

wenn sie von demselben abgehoben wurde.

Am hintern Theil der Spritze und auf der Verlängerung des Langbaums befindet sich ein

länglicher Ring p, q

Fig. 7; dieser

bewegliche Ring tritt in ein Zapfenloch in der Verlängerung des Langbaumes und wird

darin durch zwei Bolzen p gehalten, so daß er von unten

nach oben und von oben nach unten verschiebbar ist, ohne aus dem Zapfenloch treten zu können. Das

hintere Ende des unter der Mitte des Wasserkastens befindlichen Balkens ist mit

einem Loch versehen, welches dem Zapfenloch entspricht, so daß der bewegliche Ring

über den Balken emporgehoben werden kann. In dieser Lage erhält man ihn durch einen

Haken r, welcher sich an dem einen Ende einer Kette

befindet, deren anderes Ende an dem Wasserkasten befestigt ist, und alsdann

verhindert der Ring den Kasten nach hinten zu gleiten.

Will man nun die Spritze von dem Karren abheben und auf die Erde setzen, so braucht

man bloß den Haken zu lösen, welcher den langen Ring hält; dieser Ring fällt durch

sein eigenes Gewicht in die Oeffnung zurück, worauf man den Kasten hinten am Karren

auf dem geneigten Langbaum niederlassen kann.

Allgemeine Bemerkungen.

Da das Bodenstück als ein einziges Stück gegossen ist, so fällt das schwierige und

umständliche Auseinandernehmen der Theile, aus denen eine gewöhnliche Spritze

besteht, ganz weg. Um die Robert'sche Spritze aus

einander zu nehmen, braucht man nur die vier großen Bolzen loszuschrauben, welche

die Spritze auf dem Boden des Kastens befestigen, ferner die zwei Schrauben

abzunehmen, durch welche das Austrittsrohr befestigt ist; und um zum Innern der

Spritze zu gelangen, genügt es, die einzige Schraube loszuziehen, welche den Bügel

festhält, der das Mannloch verschließt.

Der erwähnte Guß aus Einem Stück gewährt noch zwei wesentliche Vortheile: 1) Die

beiden Cylinder können sehr nahe gestellt und ganz in Berührung mit dem Windkessel

gebracht werden, wodurch die Seitencanäle viel kürzer werden, daher die Reibung des

Wasserstrahls in den verengten Theilen bedeutend geringer ist. 2) Da die Cylinder

einander so nahe gestellt sind, so werden die kleinen Hebelarme des Balancier viel

kürzer diese Verkürzung, welche etwa 1/5 der Länge des kleinen Hebelarms bei der

Pariser Spritze beträgt, hat zwar die Folge, daß der Kolbenlauf etwas kleiner wird,

aber andererseits leisten vier Mann an einer Seite des Balancier der Robert'schen Spritze ebensoviel wie fünf Mann an der

Pariser Spritze.

Wir bemerken noch, daß bei dem gewöhnlichen Klappenventil für das Scharnier ein weit

stärkerer Kranz erforderlich ist, als bei dem Robert'schen Ventil; der Durchmesser dieser Klappe ist auch außen kleiner als

der Durchmesser der Klappe mit Scharnieren. Die Halbmesser dieser beiden Klappen

sind im Verhältniß von 6 : 7 – und da die Kreisoberflächen im Verhältniß der Quadrate ihrer

Halbmesser stehen, so folgt, daß die Oberfläche des Robert'schen Ventils und diejenige der gewöhnlichen Klappe sich zu

einander wie 36: 49, oder nahezu wie 3: 4 verhalten. Nun sind die Widerstände,

welche die Oberflächen darbieten, proportional der Größe dieser Oberflächen, woraus

folgt, daß das Wasser, um zuvörderst in die Cylinder und hernach in den Recipient

einzudringen, um 1/4 weniger Kraft aufwenden muß, um das Robert'sche Ventil zu heben als für das gewöhnliche Ventil (dabei ist noch

angenommen, daß beide Ventile gleiches Gewicht haben, eine für das Robert'sche Ventil ungünstige Hypothese, weil es leichter

ist als das gewöhnliche Ventil); dieser Betrag kommt noch in Abzug bei der Kraft,

welche bei der Robert'schen Spritze von den sie

bedienenden Arbeitern ausgeübt werden muß.

Da überdieß diese Spritze mittelst der Schmierbüchse der Kolben und derjenigen der

Balancierachse stets geschmiert bleibt, so wird die Reibung merklich vermindert, was

um so wichtiger ist, da bei den meisten gewöhnlichen Spritzen 20 bis 25 Procent der

von der Mannschaft angewendeten Kraft auf die Reibung kommen, wodurch sich der

Nutzeffect beim Saugen und Ausdrücken des Wassers sehr vermindert. Auch die Form der

Ausströmungsröhre ist bei der Robert'schen Spritze

beachtenswerth, da sie am Eintritt des Wassers weit und conisch ist, so daß der

Strahl sich nicht zusammenzuziehen braucht.

Endlich wirken bei den meisten gewöhnlichen Spritzen die Kräfte dahin, die

verschiedenen Theile der Maschine, welche mit einander fest verbunden bleiben

müssen, von einander zu trennen; so streben das in den Cylindern stattfindende

Ansaugen und Ausdrücken des Wassers, der Druck in dem Windkessel, den Cylinder und

den Kessel von der Kuppel zu trennen. Bei der Robert'schen Spritze hingegen tragen alle drückenden Kräfte bei, um die

Ventile auf ihren Sitzen festzuhalten und die einzige Fuge der Maschine, nämlich das

Mannloch, auf dem Windkessel zu verschließen.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß die Robert'sche

Spritze dauerhaft und wirksam, und in jeder Hinsicht zweckmäßig construirt ist. Die

verschiedenen Theile sind einfach, nicht zahlreich, nicht schwierig anzufertigen und

zu adjustiren, und die Reparaturen können nöthigenfalls von jedem Dorfschmied

gemacht werden. Die Spritze empfiehlt sich daher hauptsächlich für kleinere

Gemeinden, einzelne Gehöfte u.s.w.

Tafeln