| Titel: | Die galvanische Pendeluhr; von M. H. Jacobi in St. Petersburg. |

| Fundstelle: | Band 144, Jahrgang 1857, Nr. LXIII., S. 252 |

| Download: | XML |

LXIII.

Die galvanische Pendeluhr; von M. H. Jacobi in St. Petersburg.

Aus dem Bulletin de la classe

physico-mathématique, 1856, t. XV No. 2, vom Verfasser

mitgetheilt.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

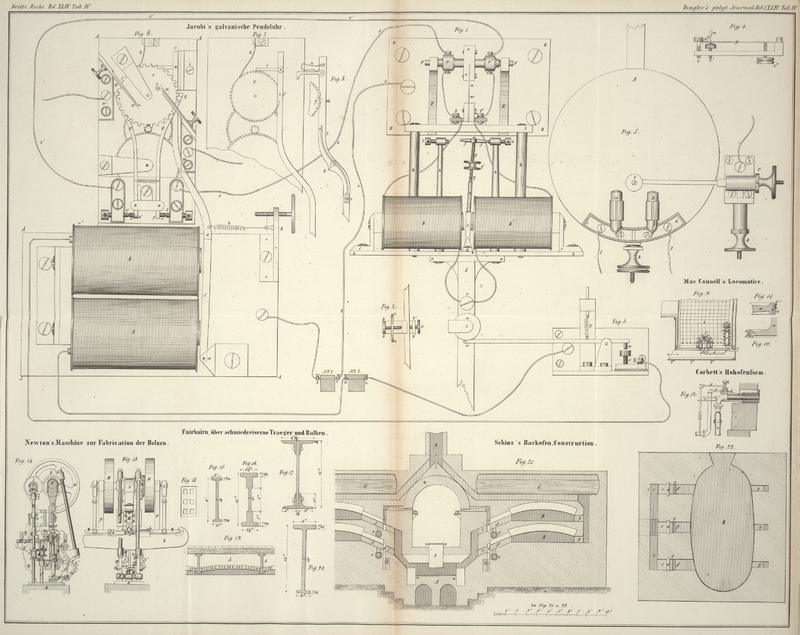

Jacobi's galvanische Pendeluhr.

Obgleich ich schon in der Sitzung vom 2 Dec. 1853 der physikalischmathematischen

Classe der kais. Akademie der Wissenschaften die detaillirte Beschreibung und

Zeichnung einer von mir construirten galvanischen Pendeluhr mitgetheilt hatte, so

gestatteten mir theils anderweitige Beschäftigungen, theils Verbesserungen, die ich

noch zu machen für nothwendig fand, erst jetzt die Publication dieser Beschreibung,

die ich in veränderter Form der Classe hiermit von neuem vorzulegen die Ehre

habe.

Auf Tab. IV ist diese Pendeluhr in natürlicher Größe, mit Weglassung einiger

unwesentlichen oder bekannteren Theile, dargestellt.

In Fig. 1 ist

A die unten mit einer schweren Linse und einer Art

Compensation versehene stählerne Pendelstange, welche oben das Querstück a, a und die Plattform b, b

trägt, c, c; sind Winkelstücke, an welchen die beiden

Elektromagnete B, B' angeschraubt sind; d ist eins der Lager für die Zapfen des Ankers C, in dessen Mitte ein mit den Schraubenwindungen g versehener Stahldrath e

eingeschraubt ist, der oben das Querstück f, f trägt.

Ein kleines Gewicht g' dient zur Regulirung der

Amplituden und kann auf der Schraube g höher oder

niedriger gestellt werden. h, h sind zwei kleine, auf der Plattform b, b befestigte messingene Säulchen, in deren obern

Hülsen die verstellbaren Schrauben i, i befestigt sind,

die zur Begränzung des Ankerganges und zum Theil ebenfalls zur Regulirung der

Amplituden dienen. k, k sind zwei andere, zwischen den

Schenkeln der Elektromagnete stehende Säulchen, welche das Querstück l, l mit dem Kloben m

tragen, in welchem die zur Suspension des Pendels dienende Stahlfeder n befestigt ist. D, D, D, D

ist eine starke am Pendelgehäuse befestigte Platte, mit den schrägen Vorsprüngen E, E, auf deren Y-Lagern die stählerne Achse F, F ruht,

welche vermittelst der, mit dem andern Ende am Kloben o,

o befestigten Stahlfeder n, das ganze

Pendelsystem trägt. p, p' sind zwei durch

Elfenbein-Hülsen isolirte Stücke und q, q' zwei

ebenfalls isolirte Klemmschrauben, an denen die respectiven Enden der um die

Elektromagnete B, B' gewickelten Drähte befestigt sind.

Die andern Enden dieser Drähte sind bei r

gemeinschaftlich an die Pendelstange geschraubt, p und

q, so wie p' und q' sind durch zwei sehr dünne elastische Messingdrähte

mit einander verbunden, welche, da sie der Stahlfeder n

beinahe parallel sind, die Bewegung des Pendels nicht beeinträchtigen. Bei p, p' sind die zum Uhrwerke Fig. 6 führenden Drähte

s etc. und s' etc.

befestigt. Ein anderer Draht t geht von der Platte D aus direct zu einem Pole der Batterie Nro. 12.

Bei einem erst neuerdings construirten galvanischen Rostpendel haben die Aufhängungen

und einige andere unwesentliche Theile eine von der gegenwärtigen Zeichnung etwas

verschiedene Anordnung erfahren.

Fig. 2 ist die

Seitenansicht der Pendelstange und des an sie durch die Schraube a stark angeklemmten Klobens b,

b', in dessen Seitenstücken b, b, c, c seine

Zapfenlöcher befindlich sind, zur Aufnahme der Achse des stählernen Rädchens u, u, welches in der Vorderansicht ebenfalls sichtbar

ist.

In Fig. 3 ist

der Stromunterbrecher dargestellt; man ersieht, daß jedesmal beim Durchgange des

Pendels durch die Verticale das Rädchen u auf den

stählernen Stift v drückt und durch Entfernen des Hammers w vom Amboße x den Strom unterbricht, der nach einem kleinen durchlaufenen

Theil der Amplitude wieder geschlossen wird, indem w auf

x herabfällt und durch die verstellbare Feder y festgehalten wird. Amboß und Hammer sind von einer

Platingold-Legirung angefertigt, die der Einwirkung der Funken besser

widerstehen soll, wie reines Platin. Zu bemerken ist, daß der Amboß durch die

Schraube x höher oder niedriger gestellt werden kann, um

die Kette während einer längern oder kürzern Periode geöffnet zu erhalten.

Obgleich ein ähnlicher Unterbrecher, mit der Pendelstange eines gewöhnlichen

Regulators verbunden, dessen Zeit auf ein anderes Uhrwerk übertragen wurde, Monate

lang mit großer Sicherheit und ohne den mindesten Fehler gewirkt hatte, so sah ich

mich doch durch anderweitige Erfahrungen veranlaßt, den stumpfen Schluß zwischen

Hammer und Amboß durch einen schleifenden oder gleitenden zu ersetzen, und dem

Unterbrecher eine Einrichtung zu geben, wie sie in Fig. 4 abgebildet ist. Der

aus einer Platin-Legirung bestehende keilförmige Amboß x ist hier auf der Stahlfeder y befestigt, die

ihm eine durch die Stellung der drei Regulirungsschrauben z,

z', z'' bedingte Elasticität ertheilt. Der Hammer oder Stift w ist, wie der frühere, an dem Hebel v, w befestigt, der aber für diese Einrichtung, die

einen größern Gang erfordert, gleicharmig ist.

Fig. 5 stellt

die früher von mir angewandte der Lamont'schen ähnliche

Einrichtung dar. A ist die Pendellinse, a, b sind zwei mit Quecksilber gefüllte Glasröhren, in

welchen Platindrähte eingeschmolzen sind, die mit den isolirten Stücken c, d in Verbindung stehen, an denen die Drähte f, g befestigt sind, die längs der Pendelstange zu den

Elektromagneten B, B (Fig. 1) führen. e ist ein Platinrädchen, dessen Stellung durch die

Schrauben C, D regulirt wird und das bei jeder

Oscillation des Pendels abwechselnd mit dem einen oder mit dem andern

Quecksilber-Meniscus in Berührung tritt. Die Schraube B dient zur höhern oder niedrigem Stellung der Linse.

Fig. 6 und

Fig. 7

sind eine Abbildung des galvanischen Uhrwerks, ebenfalls in natürlicher Größe. Es

steht, wie wir sehen werden, mit dem Pendel in wesentlichem Zusammenhange und hat

die doppelte Aufgabe zu erfüllen, die Pendelschläge zu registriren und zugleich den

Gang des Pendels zu unterhalten. Hierdurch wird der ganze Apparat complicirter. Das

Lamont'sche Pendel ist einfacher und ganz unabhängig

vom Uhrwerke. Die größere Complication der von mir getroffenen Einrichtung war aber

durch anderweitige Umstände bedingt und konnte nicht umgangen werden. A, A, A, A, A, A sind Platinen, an welchen der

Elektromagnet B, B und die andern Theile befestigt sind.

Der Anker C, der um den Zapfen a beweglich ist und auf die gewöhnliche Weise durch die Feder b stärker oder schwächer gestellt werden kann, trägt

einen langen Arm c, d, der mit einem Sperrkegel e und einem Stifte f

versehen ist. Beide greifen in das auf der Achse des Secundenzeigers befestigte, mit

60 Zähnen versehene Sperrrad g. Der Sperrkegel e schiebt beim jedesmaligen Anziehen des Ankers das

Sperrrad um einen Zahn vorwärts, der Stift f, der sich

zugleich zwischen zwei Zähne desselben legt, hemmt das Weitergehen des Rades und die

schwache Feder h die Rückbewegung desselben. i ist ein Aufhälter, der die Rückbewegung des Arms C, D begränzt. Ich fand es später, der größern

Sicherheit des Ganges wegen, für zweckmäßig, auf der Achse des Secundenzeigers noch

ein zweites Sperrrad zu befestigen. Dasselbe ist nur in der Zeichnung Fig. 8 bei g' sichtbar, und ist ebenfalls mit 60, aber in

entgegengesetzter Richtung geschnittenen Zähnen versehen, in welche der am Arme c, d befestigte Zahn m, Fig. 8, greift,

und vollständiger wie der erwähnte Stift f das

Ueberspringen eines oder mehrerer Zähne verhindert. Da der Schlag der Uhr ungemein

laut und hart war, so wurde später dem Arme c, d die aus

Fig. 8

ersichtliche Einrichtung gegeben, deren Zweckmäßigkeit sich vollkommen bewährt hat.

Der Arm besteht nämlich aus zwei Theilen, die durch das Scharnier k und die Feder l, l mit

einander verbunden sind; er erhält so eine gewisse Elasticität, welche die Stöße des

Sperrkegels auf die Zähne des Sperrrades mildert und sie auf das zum Fortschreiten

dieses Rades nöthige Maaß beschränkt. Außerdem wurde noch der Aufhälter i mit einer dicken Platte aus geschwefeltem Kautschuk

belegt. Die aus einem dünnen Drahte bestehende Feder n

dient dazu, dem leichten Sperrkegel beim Abfallen eine größere Lebendigkeit zu

ertheilen. Die Bewegung des Minuten- und Stundenzeigers wird von der

Secundenachse aus auf die gewöhnliche Weise vermittelt. Auf dieser Secundenachse

aber sitzt noch das mit 30 besonders geformten Zähnen versehene Rad o. Man sieht, daß die an den ungleicharmigen Hebeln p, p und p', p' befestigten

Stifte q, q' beim jedesmaligen Fortschreiten des

Sperrrades abwechselnd durch die Zähne des Rades o

gehoben werden oder zwischen dieselben einfallen. Es versteht sich daß, um dieses zu

erreichen, die Stifte q, q' nicht diametral einander

gegenüber stehen dürfen. An dem kurzen Hebelarme befinden sich die Platinstifte r, r', welche auf diese Weise mit den vom ganzen

Gestelle isolirten Schrauben s, s' abwechselnd in

metallischen Contact treten und so die Kette schließen oder öffnen. Auf der Fläche

des Rades o bemerkt man den Stift t, welcher bei jedem Umgange des Rades einmal mit den Federn u, u' in Verbindung tritt. Es werden hierdurch zwei

andere in verschiedenen Etagen befindliche, nur mit Minuten- und

Stundenzeigern versehene, gewöhnliche galvanische Uhrwerke in Bewegung gesetzt,

deren Gang mit dem der Hauptuhr genau übereinstimmt und nur um eine constante

Secundenzahl von derselben differirt. Zur Bewegung dieser Uhrwerke kann entweder

eine besondere Batterie oder, nach Umständen, die Batterie Nro. 1 benutzt werden, wo

dann die ElektromagneteEkektromagnete der erwähnten Uhren momentan als Verzweigungen eintreten. An den isolirten

Stücken w, w' sind die zu diesen Uhren führenden Drähte

befestigt.

Aus der Zeichnung ist ersichtlich, daß die Batterie Nro. 1, der Unterbrecher Fig. 3 und der

Elektromagnet B, Fig. 6, das eine System;

die Batterie Nro. 2 mit den beiden Rheotomen r, s, r',

s' und den beiden an der Pendelstange befestigten Elektromagneten B, B'

Fig. 1 aber

ein zweites System bilden. Beim jedesmaligen Durchgange des Pendels durch die

Verticale wird das System 1 geöffnet; der Anker C (Fig. 6) durch

die Feder b vom Elektromagneten entfernt, der Sperrkegel

e zurückgezogen, bis bei einer gewissen Amplitude

des Pendels Stift und Rädchen (Fig. 1) sich verlassen,

der Schluß der Kette wiederhergestellt, der Anker angezogen und das Sperrrad durch

den Sperrkegel um einen Zahn vorwärts geschoben wird. Hierdurch und durch

Vermittlung eines der correspondirenden Hebel p, p oder

p', p' tritt derjenige Elektromagnet B oder B', Fig. 1, in die Kette,

welcher auf der Seite liegt, nach welcher das Pendel schwingt; der Anker C wird angezogen und schlägt, da er als Bascule wirkt,

mit seinem Uebergewichte nach derselben Seite plötzlich über, wodurch das Pendel den

zur Unterhaltung seiner Bewegung erforderlichen Impuls erhält. Beim Rückgange des

Pendels tritt der andere Elektromagnet in Wirksamkeit und läßt den Anker nach der

andern Seite überfallen.

––––––––––

Von allen bis jetzt zu meiner Kenntniß gelangten wirklichen galvanischen Pendeln

erfüllt, meines Erachtens nach, das von Hrn. Prof. Lamont

in München im Jahre 1851 construirte Pendel allein die Bedingung einer, von der

Stärke des galvanischen Stromes durchaus unabhängigen Bewegung.Die Beschreibung dieses Pendels befindet sich in einer unter dem Titel:

Beschreibung der an der Münchener Sternwarte zu den Beobachtungen

verwendeten neuen Instrumente und Apparate (München 1851) erschienenen

Schrift S. 75. Indem Hr. Lamont zwei Elektromagnete

unveränderlich mit der Pendelstange verband und abwechselnd auf einen, mit einem

verstellbaren Gewichte versehenen Anker wirken ließ, kann am Ende jeder Oscillation

des Pendels eine Verrückung des Schwerpunktes des ganzen Systems, bald nach der

einen, bald nach der andern Seite bewirkt werden, welche hinlänglich ist die durch

Widerstand der Luft und Reibung verloren gegangene lebendige Kraft wieder zu

ersetzen. Bald nach Publication der erwähnten Schrift – das Pendel selbst

hatte ich im Jahre 1851 in München gesehen – ließ ich in dem unter meiner

Aufsicht stehenden Atelier ein dem Lamont'schen ähnliches

Pendel mit einigen Modificationen construiren, gewahrte aber bald die Nachtheile,

welche mit der

Anwendung des Quecksilbers zum Schließen und Oeffnen der Kette auf die Dauer

verknüpft sind und welche, weil meist bekannt, hier keiner weitern Erörterung

bedürfen. Die von Hrn. Lamont getroffenen

Vorsichtsmaßregeln zur Beseitigung einiger dieser Nachtheile schienen mir nicht in

dem Maaße genügend, um sie zur Anwendung zu bringen. Eine andere Einrichtung, die

ich traf, um den Schluß der Kette, mit Hülfe starrer elastischer Metalle, am Ende

jeder Oscillation zu bewirken, mußte ebenfalls verworfen werden, weil der Einfluß

dieser Einrichtung auf die Größe der Amplituden und sogar direct auf den Gang des

Pendels bedeutend hervortrat. Im Uebrigen ist auch bei der Lamont'schen Einrichtung ein solcher Einfluß, wenn auch in geringerem

Grade, bemerkbar. Jedes, nur um ein geringes verändertes Eingreifen des Rädchens e (Fig. 5) in den

Quecksilber-Meniscus, jede geringe Oxydation der Oberfläche des letztern

wirkt auf die Amplituden und beeinträchtigt den Gang des Pendels. Ueberhaupt ist es

einleuchtend, daß der Durchgang des Pendels durch die Verticale, wo es die größte

lebendige Kraft besitzt, der geeignetste Zeitpunkt ist, um demselben die, wenn auch

nur geringe Arbeit des Schließens und Oeffnens der Kette, ohne wesentliche Störungen

im Gange desselben aufzuerlegen. Bei der angewandten, sehr wohl überlegten

Construction des Unterbrechers besteht die zur Activirung desselben nöthige Arbeit

meist nur in unbedeutenden Zapfenreibungen, die viel geringer sind als die

Widerstände, die das erwähnte Rädchen im Quecksilber erleidet. Die Masse des Hebels

v, w (Fig. 3) und die Arbeit,

welche seine kaum sichtbare Bewegung erfordert, können bei der ansehnlichen Schwere

der Pendellinse kaum zur Berücksichtigung kommen. Ein interessanter Beweis dafür,

daß außer den gewöhnlichen, nur die erwähnten Widerstände auf das Pendel wirken,

liegt darin, daß durch größeres oder geringeres Anspannen der Spiralfeder y (Fig. 3), bis auf eine

gewisse Gränze, die Amplituden nicht im Mindesten verändert werden. Die Kraft,

welche das Herunterdrücken des Hebels und das Spannen der Spiralfeder erfordert,

wird dem Pendel genau wieder restituirt. Die einmalige Regulirung der durchaus

constant bleibenden Amplituden hat man durch Stellen der Schrauben i, i (Fig. 1) oder durch

Verschieben des Gewichts g', aber nur durch diese

Mittel, ganz in seiner Gewalt. Bei unserm Pendel betragen diese Amplituden nicht

mehr als etwa 1°5' auf jeder Seite. Der Ueberfall der Bascule geschieht kurz

bevor das Ende der Oscillationen erreicht ist.

Um die wesentlichste Bedingung: einen von mechanischen Störungen möglichst befreiten

Gang des Pendels zu erhalten, nicht aufgeben zu müssen, zog ich es vor, lieber

dem Uhrwerke, bei dem nicht so wichtige Rücksichten zur Sprache kommen, die schon

oben erwähnte größere Complication zu geben. Das Oeffnen der Kette, das bei jeder

vollen Oscillation des Pendels nur einmal und zwar in der Verticalen stattfindet,

kann, ohne andere Uebelstände herbeizuführen, auf keine Weise zur abwechselnden

Bewegung der Bascule direct benutzt werden. Es ist daher, wie wir oben gesehen

haben, das abwechselnde Schließen und Oeffnen der Kette, für den einen oder den

andern der Elektromagnete B, B (Fig. 1) dem Uhrwerke und

zwar dem, auf der Secundenachse befestigten Rade o (Fig. 6)

übertragen worden. Die größere Arbeit, die hierdurch dem Elektromagneten B erwächst, kommt bei den ansehnlichen Dimensionen

desselben nicht in Betracht. Erwähnen will ich hier, daß bei meinem neuesten

Apparate die Schlußstellen für die partiellen galvanischen Kreise der Elektromagnete

B, B' (Fig. 1) nicht mehr bei r, s und r', s' sind,

sondern daß der abwechselnde Contact unmittelbar zwischen den Platinstiften q, q' und den Zähnen des Rades o hervorgebracht wird. Es versteht sich, daß eine entsprechende Isolirung

der Hebel p, p' von einander und von dem Gestell hat

vorgenommen werden müssen.

Zur Activirung des zum Uhrwerke gehörigen Elektromagneten bediene ich mich zweier und

für die beiden kleinen Elektromagnete B, B' nur eines

kleinen Daniell'schen Elements von gewöhnlicher

Construction. Ich werde diese Elemente später durch andere ersetzen, die nach der

von Hrn. Professor Buff in Gießen angegebenen

Modification construirt sind, und die, wie ich durch eigene Versuche bestätigt

gefunden habe, sich durch ihre Beständigkeit vor allen andern Hydroketten

vortheilhaft auszeichnen.

Da eine sorgfältig gearbeitete galvanische Pendeluhr gewiß nicht billiger

herzustellen ist als ein astronomischer Regulator, und die Unterhaltung der Batterie

immer einige Mühe und Kosten verursacht, so dürfen dergleichen Pendeluhren

allerdings keine ökonomischen Vorzüge zugestanden werden. Wenn aber einerseits diese

Anwendung der galvanischen Kräfte und die Ueberwindung der dabei vorgekommenen

Schwierigkeiten schon an und für sich Interesse gewährt, so ist auch andrerseits

nicht zu verkennen, daß, wie es auch Hr. Professor Lamont

hervorhebt, auf diese Weise ein von allen mechanischen Einflüssen unabhängigeres und

somit richtigeres, zur Controle astronomischer Uhren dienendes Pendel hergestellt

werden kann. Da hier der Gang des Pendels nur durch ein periodisch wirkendes

Uebergewicht unterhalten wird und die Anziehungen zwischen Anker und Hufeisen, so

wie die vorkommenden Stöße sich gegenseitig aufheben, so ist das zur Erhaltung der

lebendigen Kraft angewandte Princip, ungeachtet der scheinbar größern

Complication des Apparats, auf seinen einfachsten Ausdruck zurückgeführt. Daß Pendel

und Uhrwerk ganz von einander getrennt und in verschiedenen Localen aufgestellt

werden können, daß man sich an beliebigen Punkten absolut übereinstimmende

Secundenzähler verschaffen kann, wird gewiß manche praktische Vortheile gewähren.

Hat man aber durch länger fortgesetzte Erfahrungen erst ein gewisses Zutrauen zu dem

galvanischen Pendel erlangt, so wird man dasselbe in ein hermetisch verschlossenes

Metallgehäuse einschließen, dasselbe in einem, wenn auch unzugänglichen Locale von

constanter Temperatur aufstellen, und so das für die Wissenschaft so wichtige

Desideratum, ein Pendel erhalten, das dem veränderlichen Barometerstande entzogen

ist und das keiner Compensation und keines Glaubens an deren Unfehlbarkeit weiter

bedarf.

Tafeln