| Titel: | Girard's hydropneumatische Turbine. |

| Fundstelle: | Band 144, Jahrgang 1857, Nr. XCV., S. 401 |

| Download: | XML |

XCV.

Girard's hydropneumatische

Turbine.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Girard's hydropneumatische Turbine.

Das Turbinensystem des Hrn. Girard, welches im polytechn.

Journal Bd. CXL S. 412 und Bd. CXLII S. 1 bereits besprochen worden ist,

wurde auch für die Pumpwerke der Stadt Châteaudun angewandt, und wir können

nun die Beschreibung der im Jahre 1855 von Hrn. Girard

selbst dort ausgeführten Wasserhebungsmaschinerie nach Armengaud's

Génie industriel t. XIII p. 217 mittheilen.

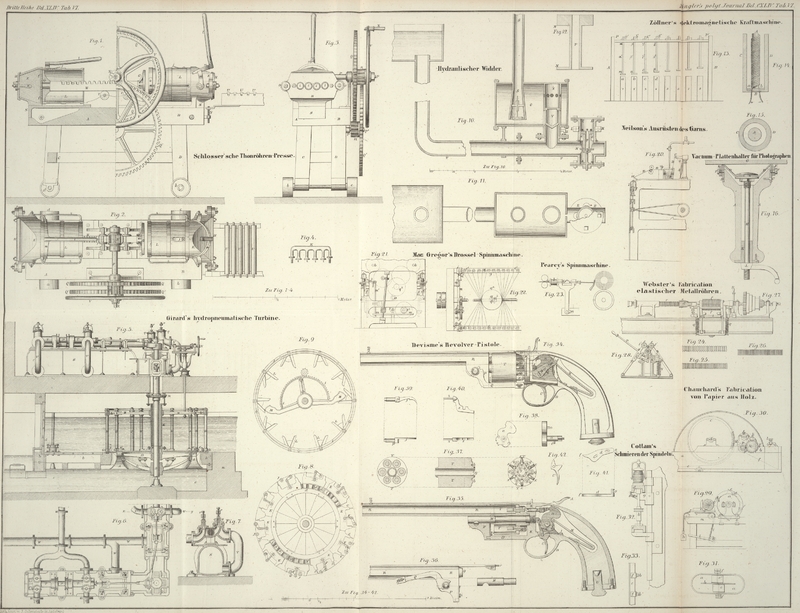

Fig. 5 ist ein

verticaler Durchschnitt der Turbine, und eine verticale Ansicht der Pumpen oder des

Pumpwerkes.

In Fig. 6 ist

ein Grundriß des letztern dargestellt.

Fig. 7 zeigt

einen verticalen Durchschnitt nach der Linie xy,

Fig. 6.

Fig. 8 stellt

den Schützenzug der Turbine in horizontaler Ansicht dar, und aus Fig. 9 ist der Mechanismus

zur Bewegung der einzelnen Schützen ersichtlich.

Die Einrichtung besteht aus einer hydropneumatischen Trichterturbine von großer

Geschwindigkeit (35 Umdrehungen in der Minute), welche für ein von 0,70 bis 1 Meter

variables Gefälle bestimmt ist. Sie überträgt ihre Bewegung direct auf zwei

horizontale Pumpen, welche doppeltwirkend und mit Bramahkolben versehen sind. Die

Pumpen selbst liegen unter einem rechten Winkel zu einander und heben ihr Wasser bis

auf eine Höhe von 50 Metern.

Die Turbine besteht aus zwei besonderen Theilen: aus der eigentlichen Turbine und der

Einlaufvorrichtung. Die eigentliche Turbine A ist durch

eine Krone gebildet, welche nach unten zu stark trichterförmig erweitert ist und aus

zwei concentrischen Ringen besteht, zwischen denen sich die Schaufeln befinden. Die

Erweiterung gestattet den Schaufeln eine solche Form zu geben, daß daß das Rad eine Geschwindigkeit

annehmen kann, die eben so groß oder selbst noch größer ist, als die

Fallgeschwindigkeit für das vorhandene Gefälle, ohne daß die Wirkungsweise des

Wassers geändert und der freie Ablauf desselben gestört wird.

Die trichterförmige Erweiterung der Turbine gestattet überdieß, die Leitschaufeln

beträchtlich mehr gerade zu stellen, und deßhalb die ringförmige Oeffnung der Krone

enger zu machen, ohne dadurch den Wasserverbrauch zu schmälern; die Leitschaufeln

können folglich aus dünnem Blech hergestellt werden, und der Wasserstrahl erhält

dann weniger Unterbrechung, wie dieß die Theorie beim Einlaufe des Wassers in die

beweglichen Canäle erfordert.

Die geringe Breite des Leitrades oder der Leitschaufeln macht es dem Erfinder auch

möglich, Schützenschieber anzuwenden, die sich radial verschieben. Durch dieselben

wird die ganze Schützenvorrichtung außerordentlich einfach, dauerhaft, leicht zu

handhaben, und die Dichtheit des Verschlusses ist vollständig.

Die Wasserkammer der Turbine ist seitwärts durch zwei verticale Mauern begränzt, und

stromabwärts durch eine hölzerne Bohlenwand a, a

verschlossen; sie ist von dem Unterwassercanal c, c

durch den Boden b, b und die Mauer oder Spundwand m getrennt. Die bewegliche Turbinenkrone A ist mit der hohlen Achse durch ein Kreuz mit

gekrümmten Armen B verbunden.

Das Leitrad C, C besteht aus zwei concentrischen Ringen

mit breiten Rändern, die abgedreht und ganz eben sind. Die zwei Ringe sind unter

sich durch zehn gekrümmte gußeiserne Rippen f, f

verbunden, und die ringförmige Oeffnung wird durch dieselben in eben so viele

Abtheilungen getheilt. Das Kreuz D, welches an den

inneren Ring angeschraubt ist, hat eine ausgebohrte Nabe, welche der Achse als

Halsring oder Lager dient. Diese Nabe bildet zugleich eine Stopfbüchse, um das

Entweichen der comprimirten Luft zu verhüten, welche sich in der Turbinenkammer

befindet und den Zweck hat, den Unterwasserspiegel nicht höher steigen zu lassen,

als bis zum unteren Rande der Turbine. Die Röhre K,

welche auf die Nabe aufgeschraubt ist, hält das Wasser von der Stopfbüchse ab, und

hat noch einen weiteren, später zu erklärenden Zweck. Die Arme des Leitradkreuzes

sind durch einen festen Boden überdeckt. In den zehn Abtheilungen des Leitradkranzes

befinden sich Leitschaufeln d, d von dünnem Blech,

welche nur schwach gekrümmt sind und die Bestimmung haben, das Wasser in die

beweglichen Canäle unter dem verlangten Winkel einzuführen.

Jede Abtheilung ist durch eine Schütze E geschlossen,

welche sich radial verschieben läßt und durch zwei Leitschienen e, e geführt ist. Ihre Bewegung erfolgt durch

Vermittelung des kleinen Gelenkes F von einer Kurbel G aus, die sich auf der aufrechten Achse H befindet. Am oberen Ende jeder der Achsen H ist ein Winkelhebel L

befestigt, von welchem immer ein Arm gegen die Mitte der Turbine gerichtet ist, je

nachdem die Schütze offen oder geschlossen ist. Oberhalb der Winkelhebel L werden die Achsen H durch

einen Ring I in ihrer Lage erhalten, der auf fünf Säulen

J aufruht, welche mit dem äußeren Leitradrande

verbunden sind.

Ein doppelter Hebedaumen M, welcher mit dem gezahnten

Segmente l, l aus einem Stücke besteht, kann sich um die

Röhre K drehen, und bei seiner Kreisbewegung, welche

sich auf eine halbe Umdrehung erstreckt, wirkt er immer auf zwei der einander

diametral gegenüberstehenden Winkelhebel L und dreht so

deren Achsen H um einen Winkel, welcher demjenigen

gleich ist, den die Winkelhebelarme mit einander einschließen. Diese Drehung reicht

hin, um mittelst der Kurbeln G die Schützen ganz zu

öffnen oder zu schließen.

Der gezahnte Sector l, l erhält seine Bewegung durch

einen Mechanismus N, welcher auf die Flur der Radstube

aufgestellt ist. Es ist leicht einzusehen, daß man die ganze Schützenvorrichtung mit

einem Regulator in Verbindung bringen kann, den man auf den Hebedaumen M wirken ließe, um die Rotationsgeschwindigkeit der

Turbine innerhalb gewisser Gränzen zu erhalten.

Die hohle Achse O der Turbine ist oben durch eine Kapsel

P mit bronzenen Lagerfuttern gehalten, und endigt

mit einer Kurbel Q, an deren Warze die Zugstangen der

beiden Pumpen gehängt sind.

Unter dem Boden der Radstube trägt die Achse ein Zahnrad R, das die Luftpumpe in Bewegung setzt, welche auf der Zeichnung

weggelassen wurde und den Zweck hat, Luft in die Turbinenkammer, nämlich in den Raum

unter dem Boden des Oberwassercanales, einzupumpen, um das Hinterwasser

fortzuschaffen, so daß ein freier Austritt aus der Turbine stattfindet, obgleich das

Hinterwasser im Abzugscanale höher steht, als die Turbine selbst.

Die beiden Pumpen sind einander vollkommen gleich, und jede derselben besteht aus

einem liegenden Windkessel S, welcher mit der

Achsenbüchse P verbunden ist und für die eigentliche

Pumpe als Grundplatte dient. Auf derselben sind auch die Leitschienen angebracht,

welche den Stangen der Kolben T als Führung dienen. Im

Innern der ebenfalls auf die Windkessel aufgeschraubten Pumpencylinder bewegen sich

die Kolben p, welche durch Stopfbüchsen gehen, die das eine Ende

der Pumpencylinder bilden. Am anderen Ende befinden sich die Ventilgehäuse, welche

rechtwinkelig zur Cylinderachse stehen, und von denen das eine durch die krumme

Röhre V mit dem Windkessel in Verbindung steht, während

das andere mit der Saugröhre U zusammenhängt.

Die Ventile dieser Pumpe verdienen eine besondere Beschreibung.

Bei der gewöhnlichen Kolbengeschwindigkeit wandte Hr. Girard die bisherigen Klappenventile an; wenn aber die Pumpenkolben eine

beträchtliche Geschwindigkeit annehmen müssen, wie dieß hier der Fall ist, so sind

die gewöhnlichen Ventile ganz unbrauchbar wegen des Schlages, der bei dieser

Geschwindigkeit entsteht, und der Zeit, die sie, um sich zu schließen, nothwendig

haben.

Um dieß besser einzusehen, müssen wir uns erinnern, daß irgend ein Ventil, welches

durch die Differenz des Druckes auf eine seiner Flächen gehoben ist, durch sein

eigenes Gewicht zurückfällt, dabei aber nur die Geschwindigkeit annimmt, welche es

in Folge der Schwere erhalten kann.

Um diese Geschwindigkeit zu vergrößern, d.h. einen raschern Schluß eines Ventiles

oder einer Klappe hervorzubringen, muß man die Schwerkraft noch durch eine äußere

Kraft unterstützen. Nehmen wir z.B. an, eine Feder drücke auf ein Ventil, so ist

klar, daß dasselbe schneller auf seinen Sitz niederfallen wird, aber es wird dann

auch beim Oeffnen einen größeren Widerstand darbieten, was von schädlichem Einfluß

auf den Nutzeffect der Pumpe ist. Hr. Girard hilft aber

letzterem Uebelstande dadurch ab, daß er dem Ventil eine ringförmige concave Form

gibt, so daß es den durchströmenden Wasserstrahl um 180 Grad ablenkt. Hiedurch wird

alle lebendige Kraft, welche das Wasser beim Durchgange durch das Ventil hat,

benutzt, und die Theorie zeigt, daß der zum Heben des Ventiles angewandte Druck in

dem Augenblick wo der Kolben seine größte Geschwindigkeit hat, viermal so groß ist,

als zur Zeit wo er seinen Hub beginnt. Da die Feder, welche auf das Ventil wirkt, so

eingerichtet ist, daß sie dem vorhin erwähnten vierfachen Drucke das Gleichgewicht

hält, so ist klar, daß wenn diese Kraft zu wirken aufhört, das Ventil sich

außerordentlich rasch schließt, aber dennoch ohne Schlag, da in Folge des

Federdruckes das Ventil schon geschlossen ist, ehe die Wassersäule ihren Rückstoß

macht.

Das eben beschriebene Ventil kann bei jeder Art von Pumpen angewandt werden, seyen

sie für Flüssigkeiten oder Luftarten bestimmt, und mögen sie eine große oder eine

geringe Geschwindigkeit haben. Aus Fig. 7 ist die ganze

Anordnung deutlich zu ersehen; q, q sind die

Ventilgehäusedeckel, welche durch Bügel r mit Schrauben

auf die Gehäuse angedrückt werden. Diese Deckel sind ausgebohrt und dienen den

Ventilstangen als Führung; um die Ventilstangen sind Spiralfedern gewunden, welche

auf die Ventile wirken. Die von den Windkesseln ausgehenden Steig- oder

Wasserleitungsröhren sind mit W bezeichnet.

Am 11. August 1856 stellte Hr. Péronne,

Straßen- und Brückenbau-Ingenieur, welcher die Interessen der Stadt

Châteaudun gegenüber dem Hrn. Girard zu vertreten

hatte, Versuche an, welche ergaben, daß das Pumpwerk in 15 Minuten 10000 Liter

Wasser, also stündlich 40000 Liter hob. Das Gefälle betrug 1,006 Meter, und das

Aufschlagwasserquantum war 1165 Liter in der Secunde. Gerade diese Leistung war

contractlich ausgedungen; es sollten nämlich stündlich 40 bis 50 Kubikmeter Wasser,

bei einem Gefälle von 1 Meter und einer Aufschlagwassermenge von 1185 Liter in der

Secunde, von der Maschine gehoben werden, und zwar in dem Zustande worin sie sich

nach einjährigem Betriebe befindet, ohne daß während dieser Zeit die Ventile

nachgeschliffen werden mußten. Während dieser Versuche war die Luftpumpe in

Thätigkeit, um das Hinterwasser aus der Turbinenkammer fortzuschaffen.

Bei Versuchen welche am 25. October 1856 von Hrn. Péronne allein angestellt wurden, war die Lustpumpe nicht im Gange,

und die Turbine stand deßhalb im Hinterwasser; sie lieferte 35000 Liter Wasser auf

eine Höhe von 50 Meter mit einem Aufschlagwasserquantum von 1628 Liter per Secunde und einem Gefälle von 0,993 Meter. Aus der

Vergleichung dieser beiden Versuche kann man schließen, daß die Differenz des

gehobenen Wassers wenigstens 28 Proc. betrug, wenn die Maschine ohne Luftpumpe ging,

weßhalb es das Interesse der Stadt Châteaudun erfordert, die direct von der

Turbine getriebene Luftpumpe immer mitgehen zu lassen, um so mehr als der

Wasserverbrauch der Turbine stets so klein als möglich seyn soll, da, so lange sie

geht, eine Mühle stille gestellt werden muß, die am nämlichen Triebwasser liegt und

ebenfalls der Stadt gehört.

Tafeln