| Titel: | Verbesserungen im Feinen des Roheisens, von R. Cassels und T. Morton zu Glasgow. |

| Fundstelle: | Band 148, Jahrgang 1858, Nr. XCVI., S. 409 |

| Download: | XML |

XCVI.

Verbesserungen im Feinen des Roheisens, von

R. Cassels und T. Morton zu Glasgow.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, December 1857, S.

235.

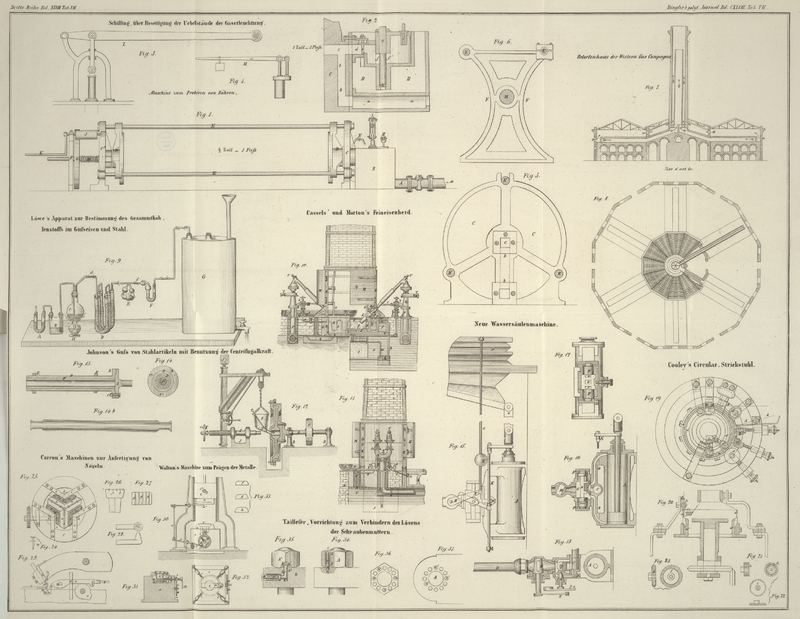

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Cassel's Verbesserungen im Feinen des Roheisens.

Diese Erfindung (patentirt in England am 25. März

1857) betrifft das Feinen oder Reinen des Roheisens durch einen

wohlfeilem Proceß als der gewöhnliche, wodurch Feineisen von einer gleichförmigen

und bessern Qualität erzeugt wird, welches durch Verpuddeln ein vorzügliches

Stabeisen gibt. Das zu feinende Roheisen wird in einem Kupolofen mit einem

Schlackenzuschlag niedergeschmolzen und aus diesem in einen Feineisenherd mit sechs

Formen abgestochen. Dieß ist der ganze Proceß; während bei demselben einerseits an

Eisen durch geringern Abbrand, und an Brennmateri erspart wird, erhält man

andererseits ein reineres Feineisen. Der Kupolofen ist jedoch dabei entbehrlich,

indem das Roheisen sofort aus dem Hohofen abgestochen oder auch im Flammofen

umgeschmolzen werden kann.

Fig. 10 ist

zur Hälfte ein Aufriß und zur andern Hälfte ein senkrechter Durchschnitt des

Feineisenherdes; Fig. 11 ist ein anderer Aufriß, senkrecht auf dem vorhergehenden stehend.

Der Feineisenherd ist in der Nähe des Hohofens, worin das Roheisen aus seinen Erzen

gewonnen wird, oder in der Nähe des Kupolofens, in welchem es umgeschmolzen wird,

errichtet, so daß der Fein- oder Reinproceß sogleich auf den Schmelz-

oder Umschmelzproceß folgen kann.

Einer der größten Mängel der gewöhnlichen Feineisenherde besteht darin, daß das

Metall unter die Ebene herabsinkt, in der seine Oberfläche sich eigentlich befinden

soll, daher nur ein Theil des Metalls sich in dem Bereich des Windstroms befindet,

während ein anderer zu weit davon entfernt ist, was eine Folge des ungleichen

Verbrennens der Herdwände ist. Dadurch wird das Feinen oder Reinen sehr unsicher,

und ist auch mit bedeutendem Verlust an Metall und Zeit verbunden. Bei dem hier zu

beschreibenden Feineisenherd sind diese Mängel vermieden, indem das flüssige Eisen

stets seinen bestimmten Stand hat und daher in gehöriger Entfernung von dem

Gebläsewinde bleibt; dabei wird der Proceß beschleunigt und das Product erhält eine

größere Reinheit.

Das flüssige Roheisen wird von dem Hohofen oder Kupolofen durch eine runde Rinne A dem Feineisenherd zugeführt. Der Herd B hat eine quadratische oder länglichviereckige Gestalt,

und besteht aus Gußeisen, welches im Innern mit Platten von feuerfestem Thon

bekleidet ist. Auf einem massiven Fundament C von

Ziegel- oder Quadersteinen ist eine gußeiserne Sohlplatte D gelegt, auf welcher die Herdplatte E liegt, die ihrerseits mit feuerfesten Ziegelsteinen

F bedeckt ist. Wie gewöhnlich bestehen drei von den

vier Seitenwänden des Herdes aus gußeisernen Kasten G,

welche mit Wasser gefüllt erhalten werden. Die vierte Seite des Herdes besteht aus

einer gußeisernen Platte H, durch welche eine

schlangenartig gewundene Röhre mit einem Wasserstrahl geht (es wird nämlich beim Guß

der Platte H eine gewundene schmiedeeiserne Röhre

eingelegt, welche mit den punktirten Linien I, Fig. 10,

bezeichnet ist). Die inneren, dem Herde B zugekehrten

Seiten dieser Tröge G haben Vertiefungen, welche mit

Platten von feuerfestem Thon F' gefüttert sind, um das

Verbrennen des Eisens zu verhindern. In dem steinernen Fundament C unter dem Herde E ist ein

Wasserbehälter I angebracht, wodurch der Herdboden auf

einer mäßigen Temperatur erhalten wird.

Die Sohlplatten D dienen auch um die senkrechten Ständer

des Gerüstes zu tragen, auf welchem die Esse L

aufgeführt ist; dieselbe besteht aus Ziegelsteinen und ist an den Ecken durch

eiserne Anker, Stäbe und Ziehbänder verstärkt. Der untere Theil des Gerüstes K, unter der Esse L, ist an

den Seiten durch eiserne Platten geschlossen, vorn und hinten aber durch Thüren M, welche einen leichten Zugang in das Innere des Herdes

gestatten. Vor dem Herde ist eine tragbare Platte angebracht, die auf zwei leichten

eisernen Böcken N liegt und das Brennmaterial verhindert

um die Abstichöffnung herum zu fallen. Auf den anderen Seiten des Herdes ist die

Ziegelsteinmauer in gleicher Höhe mit der Platte aufgeführt und der Raum rings um

den Herd mit Eisenplatten bedeckt. Außer den vier Wänden, welche den Herdraum B umgeben, sind noch zwei Backenplatten O angebracht, welche die Brennmaterialhaufen auf dem

Metall zurückhalten und durch welche die Formen in den Herd treten.

Diese Formen, welche den Gebläsewind auf das flüssige Metall führen, bestehen

gänzlich aus Eisen und es befinden sich auf jeder Seite zwei. Die Haupt. Windröhren

P führen den Wind von dem Gebläse auf beide Seiten

des Herdes herbei und laufen oben in gabelförmige Stücke Q aus. Auf die obern Enden dieser Gabel sind die Röhrenstücke R. aufgeschraubt, in deren Ventilbüchsen die Ventile zur

Regulirung des Gebläsewindes angebracht sind. Am obern Ende der Röhre R sind die Kugelgelenk- und Kniestücke S aufgeschraubt; oben an jedem Knie ist aber eine verschließbare Oeffnung

U angebracht, durch die man leicht eine Stange bis

zu der Formöffnung führen kann, um dieselbe zu reinigen oder von Verstopfungen zu

befreien. Die Ventile zum Reguliren der Menge und Geschwindigkeit des Windes werden

durch die Griffe T, welche durch Stopfbüchsen in den

Ventilbüchsen gehen, gehandhabt. Mittelst der Kugelgelenke können die Knieröhren mit

den Deuten V um ihre Achsen gedreht und gänzlich von dem

Herde weggeschoben werden. Das Futter oder die Hülse besteht aus zwei Stücken, die

mit ihren Flanschen zusammengeschraubt sind; diese beiden Stücke umfassen den

größten Theil der Gelenkkugel. Die Benutzung eines solchen Kugelgelenks gestattet

die Bewegung der Düsenröhre in senkrechter und horizontaler Richtung, ohne Anwendung

eines ledernen Schlauches oder sonst einer leicht zerstörbaren Vorrichtung. Die Düse

selbst hat eine teleskopartige Einrichtung, d.h. sie besteht aus zwei oder mehreren,

in einander verschiebbaren Stücken, so daß sie verkürzt und zur Seite gedreht werden

kann, wenn dieß erforderlich ist. Der obere Theil V

einer jeden Düse kann bis zu dem Knie 8 aufwärts geschoben werden, und der untere

Theil W, die eigentliche Düse, läßt sich durch zwei

Griffe in dem Stücke V aufwärts schieben.

Die Formen X treten durch die Platten O, welche zu dem Ende mit Oeffnungen versehen sind, in

den Herd; sie haben doppelte Wände, so daß in dem ringförmigen Raum ein Wasserstrahl

circuliren kann. Das zum Abkühlen der Formen X und des

Herdes B dienende Wasser wird von den Speiseröhren Y, von denen auf jeder Seite eine vorhanden ist,

herbeigeführt; dieser Wasserstrom kann durch ein Ventil Z oder einen Hahn regulirt werden. Von dem Ventilkasten laufen zwei

Zweigröhren ab, von denen die eine a die Schlangenröhre

I in der Vorderplatte H

des Herdes mit Wasser speist, während die andere b den

Wassertrog G an der hintern Seite des Herdes mit Wasser

versieht. Es gehen von dem Ventiltasten Z aber auch noch

zwei andere Röhren c aus, welche das Wasser den Formen

X zuführen; nachdem dieses Wasser in dem hohlen Raum

der Formen circulirt hat, fließt es durch die Röhre d ab

und gelangt durch die conische Röhre e in den Trog G zur Seite des Herdes. Aus dem Troge an der hintern

Seite des Herdes fließt das überflüssige Wasser in den Behälter f, welcher parallel mit dem Troge G an der rechten Seite des Herdes steht. Derselbe Behälter nimmt auch das,

aus der Schlangenröhre I in der Vorderplatte H ablaufende Wasser, so wie das aus dem Troge G, links vom Herde (Fig. 10), abfallende

Wasser auf. Aus dem Behälter f fällt das Wasser durch

die Röhre g in den Trog h.

Das überflüssige Wasser in dem rechts vom Herde befindlichen Troge G gelangt durch die Röhre i

in den Behälter J unter der Herdplatte E.

Die Anordnung der Wasserröhren auf der entgegengesetzten oder linken Seite des

Herdes, ist etwas anders als die so eben beschriebene. Das Wasser wird durch die

Röhre Y herbeigeführt, geht durch den Ventilkasten Z und durch die Röhren c zu

den Formen X; so weit ist die Einrichtung die vorher

beschriebene; aber statt der Seitenröhren a und b leitet eine Röhre k den

Wasserstrom unter die Herdplatte E. Diese Röhre k ist von dem Ventilkasten abwärts bis unter die

Herdplatte geführt, in deren Mitte sie sich links und rechts, mittelst eines Tförmigen Endstücks verzweigt. Der obere Theil der

Wasserröhre k ist von der Gränze des Herdes nach Innen

zu durchbohrt, so daß das Wasser in vielen kleinen Strahlen unter die Herdplatte

dringt. Durch diese Strahlen kalten Wassers wird die Temperatur der Herdplatte stets

vermindert, so daß die Einwirkung der, von dem geschmolzenen Metall herrührenden

Hitze für sie minder nachtheilig ist. Die Herdwände werden daher nicht so bald

ausgebrannt und das flüssige Metall, welches sie umschließen, kann in bestimmter

Höhe im Herde und im Bereich des Gebläsewindes erhalten werden; dadurch wird gegen

das Feinen in den gewöhnlichen Herden viel Zeit- und Metallverlust erspart.

Die abkühlende Wirkung wird noch durch den Dampf erhöht, welcher sich aus dem, als

Kühlungsmittel verwendeten Wasser entwickelt, so wie auch durch die Luft, welche

unter den Herd Zutritt hat. An der hintern Seite des Herdes und unter den

Sohlplatten befindet sich ein Durchgang t (Fig. 10),

durch den ein Arbeiter zu dem Behälter J und zur untern

Seite der Herdplatte E gelangen kann. Dieser Zugang

gestattet auch das Oeffnen des Ventils M mittelst eines

Hebels und einer Stange, um das Wasser aus dem Behälter J abzulassen und in den Behälter h zu leiten,

wohin auch das überflüssige Wasser aus J durch die Röhre

n fließt.

Wenn eine Charge flüssiges Roheisen aus dem Kupolofen in den Feineisenherd

abgestochen wird, so hebt man einen halbrunden, in die Rinne A passenden Verschluß o, um das flüssige

Metall in den Herd B gelangen zu lassen. Sobald die

Roheisencharge eingelassen ist, wird Brennmaterial aufgeschüttet und das Gebläse in

Betrieb gesetzt. Während des Feinens circulirt das kalte Wasser rings um den Herd

und die Formen, um dieselben so abzukühlen, daß die hohe Temperatur nicht

nachtheilig darauf einwirken kann. Ist eine Charge hinlänglich gefeint, so wird sie

durch die Abstichöffnung p in der Vorderplatte H, in die bereit gehaltenen gußeisernen Formen q abgestochen.

Tafeln