| Titel: | Füllungs-Rohr und Trichter neuer Construction für gas- und eisenhaltige Mineralwässer, nebst Bemerkungen über deren Füllung und Versendung; von Dr. Pfriem, königlicher Badinspector in Kissingen. |

| Autor: | Pfriem |

| Fundstelle: | Band 158, Jahrgang 1860, Nr. XLIII., S. 177 |

| Download: | XML |

XLIII.

Füllungs-Rohr und Trichter neuer

Construction für gas- und eisenhaltige Mineralwässer, nebst Bemerkungen über

deren Füllung und Versendung; von Dr. Pfriem, königlicher Badinspector in Kissingen.

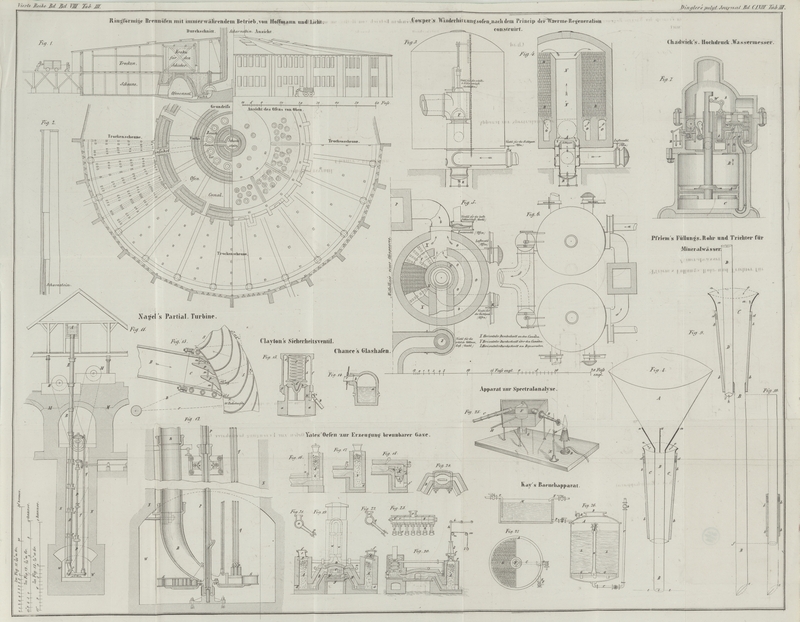

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Pfriem's Füllungsrohr und Trichter für gas- und eisenhaltige

Mineralwässer.

Bei der Versendung von Mineralwässern werden oft Klagen über das Verderben, über

Trübung und schlechten Geruch derselben erhoben, obgleich solche mit größter

Vorsicht gefüllt wurden.

„Das Verderben eines Mineralwassers, findet, wie Dr. Fresenius

Chemische Untersuchung der Mineralquellen zu Bad Wildungen, von Dr. B. Fresenius,

herzogl. nassauischem geheimen Hofrath; mit einem Vorworte von Dr. F. W. Kreusler. Arolsen, 1860. ganz richtig bemerkt, bei vollkommenem Verschlusse der Versendungsgefäße

auf zweifache Art statt: entweder durch einen Oxydations- oder durch

einen Reductionsact. Ersterer wird durch die Einwirkung der miteingeschlossenen

atmosphärischen Luft auf oxydable Körper, namentlich auf Eisenoxydulverbindungen

hervorgerufen, letzterer durch Einwirkung im Wasser befindlicher oder damit in

Berührung stehender organischer Körper (z.B. des Korkstopfens) auf schwefelsaure

Salze, wodurch zunächst Schwefelmetall, und dann durch Einwirkung der fast in

keinem Mineralwasser fehlenden freien Kohlensäure, Schwefelwasserstoff entsteht,

welcher das Wasser übelriechend macht.

Die erstere Art des Verderbens findet bei jedem Eisenoxydul enthaltenden Wasser

statt, sofern man die Ursache der Oxydation, die atmosphärische Luft, nicht

ausschließt; zu der Schwefelwasserstoff-Bildung durch Reduction haben

verschiedene Wässer eine sehr ungleiche Neigung, wie sich dieß aus der

ungleichen Art und Menge der vorhandenen organischen Materien und schwefelsauren

Salze leicht erklären läßt.“

Vorstehenden Angaben dieses ausgezeichneten Chemikers kann ich nach vieljährigen

Beobachtungen nachstehende Bemerkungen über die das Verderben der Mineralwässer

veranlassenden Umstände beifügen.

Ich setze dabei einen vollständigen Verschluß der Gefäße durch ganz gute Korke voraus, wobei ich bemerken muß, daß nach vielseitigen Beobachtungen dieser

Verschluß durch Eintauchen in Pech nicht verbessert oder haltbarer wird, sobald die

Korke schlecht sind; überdieß wird durch dieses Verfahren eine Verunreinigung des

Flaschenhalses veranlaßt, weßhalb man jetzt nur noch die reinlichen Metallkapseln,

mit den nöthigen Stempeln versehen, ohne Klebmittel als äußere Verkleidung der Korke

anwendet.

Bekanntlich geschieht die Versendung der Mineralwässer meistens in steinernen Krügen,

weniger in Glasflaschen (sog. Hyalithflaschen). Es ist aber erwiesen, daß das

Verderben der Mineralwässer trotz des besten Verschlusses weit häufiger in

steinernen Krügen als in Glasflaschen stattfindet; die Gründe hiefür sind zweifacher

Art.

Gewöhnlich geschieht die Verpackung der leeren Krüge in Heu oder Stroh, wobei nicht

zu vermeiden ist, daß einzelne Halme in das Innere der Krüge gelangen, welche bei

der durch die Fabrication bedingten sehr unebenen, mit zahlreichen ringförmigen

Riefen versehenen inneren Fläche durch die sorgfältigste Wässerung oft nur sehr

schwer oder gar nicht zu entfernen sind; obgleich übrigens hiebei eine in Selters eingeführte Reinigungsmethode, nämlich das

Ausspülen der Krüge mittelst eines kräftig aufsteigenden Wasserstrahls bei nach

Unten gerichteter Krugmündung, sehr ersprießliche Dienste leisten mag.

Solche zurückbleibende Strohhalme bewirken alsdann als organische Körper die oben

angegebene Reduction der schwefelsauren Salze.

Ein zweiter, durch vieljährige Beobachtungen erwiesener, weit häufigerer Grund der

Trübung eines Mineralwassers ist die in steinernen Krügen ziemlich häufig

vorkommende Salzablagerung, welche einen kleineren oder größeren Theil des

Krugbodens, ja selbst den ganzen Boden manchmal in 1/4 bis 3/4 Zoll Dicke einnimmt.

Diese Salzablagerung entsteht durch eine Manipulation bei dem Brennen der Krüge,

indem zur Erzeugung der Glasur während gewisser Zeitperioden Kochsalz durch

verschiedene Oeffnungen in den in voller Gluth befindlichen Brennofen über die Krüge

geworfen wird, wobei, da eine ganz gleiche Zertheilung des Salzes unmöglich ist, in

das Innere vieler Krüge größere oder kleinere Portionen desselben gelangen und sich

am Boden festsetzen, resp. anbrennen.

Solche Salzablagerungen sind aber, wie die Erfahrung zeigt, sehr schwer, größere

selbst durch eine länger fortgesetzte Wässerung der Krüge mit süßem Wasser nicht zu

entfernen, dagegen aber löst das in dieselben gefüllte Mineralwasser diese Salze

leichter, jedenfalls nach und nach bei längerem Liegen der Krüge, und in solchen

zeigt sich stets das Wasser getrübt und von ekelhaftem Geschmack; als sicherer

Beweis, daß sich in solchen Krügen eine Salzablagerung befand, dient ein beim

Zerschlagen derselben auf dem Boden sichtbarer schwarzer glänzender Anflug.

Solche Salzablagerungen sind aber sehr schwer zu entdecken und vor Anwendung der

Krüge auszuscheiden, obgleich man an einigen Orten vor der Wässerung derselben sich

unter Anwendung des Sonnenlichts von der Gegenwart einer Salzablagerung zu

überzeugen sucht; man hat auch die Wässerung der Krüge mit Mineralwasser

vorgeschlagen, wobei sich zwar kleinere Salzablagerungen, aber nicht die größeren

lösen werden, weil eine solche Wässerung der Krüge nicht lange fortgesetzt werden

kann, in kurzer Zeit aber der Zweck nicht vollständig zu erreichen ist.

Gegen die erwähnten schwer zu beseitigenden Unvollkommenheiten der steinernen Krüge

gewährt nur die Ersetzung derselben durch gläserne Flaschen eine sichere Abhülfe.

Diese stehen zwar im Ankaufspreise höher als steinerne Flaschen, aber dieser Umstand

wird durch andere Vortheile, welche sie gewähren, mehr als ausgeglichen; bei den

Glasstaschen kommt nämlich nach vieljährigen Beobachtungen weit weniger Bruch vor;

sie sind beinahe um die Hälfte leichter im Gewichte, was beim Transport von großem

Vortheile ist; ihre Porosität ist im Vergleiche steinerner Flaschen beinahe Null;

der Mangel von Unebenheiten im Innern ermöglicht eine vollständige Reinigung

derselben; Salzablagerungen fehlen ganz; endlich gestatten sie eine ausgedehntere

Verwendung im praktischen Leben und können noch als Bruch eine abermalige

Verwerthung finden.

Als Grund des Verderbens eines Mineralwassers durch den Oxydationsact wurde oben die

bei der Füllung des Wassers mit eingeschlossene atmosphärische Luft bezeichnet,

welche auf die in dem Wasser befindlichen oxydabeln Körper, namentlich

Eisenoxydulverbindungen, zersetzend einwirkt. Um nun diese Einwirkung der

atmosphärischen Luft bei der Füllung namentlich der eisenhaltigen Mineralwässer

auszuschließen, gibt Fresenius, gestützt auf seine

Erfahrungen bei dem Langenschwalbacher und anderen eisenhaltigen Wässern, folgende

zwei Methoden an:

a) Füllung der Flaschen mit Kohlensäure, bevor sie mit

dem Mineralwasser gefüllt werden, dann Auffüllen des leeren Raumes mit Kohlensäure,

bevor der Kork eingetrieben wird;

b) man füllt die Flasche zuerst mit dem Wasser der

Quelle, senkt dann, während sie sich noch unter dem Wasserspiegel befindet, eine mit

einer kleinen Pumpe in Verbindung stehende Röhre ein und pumpt bis ein dem Inhalt

der Flasche etwa gleiches Volumen Wasser ausgeflossen ist; die nunmehr mit

luftfreiem Wasser gefüllte Flasche wird herausgenommen, der oberste Theil von Wasser

entleert, und mit Kohlensäure aufgefüllt, bevor man den Stopfen eintreibt.

Da bei unserer bisherigen Füllungsmethode unter Anwendung gewöhnlicher Füllröhrchen

die Luft aus den unter den Wasserspiegel eingehängten Flaschen, bei gleichzeitigem

Einfließen des Wassers durch den Flaschenhals, mit Gewalt ausströmt und so

atmosphärische Luft sich mit dem Wasser mischen kann, so empfahl der hierüber bei

seiner hiesigen Anwesenheit consultirte Hr. Prof. Dr.

Scherer in Würzburg eine andere Art Füllungsröhrchen

anzuwenden, durch die das Wasser ein- und die Luft frei ausströmen kann, wie

man solche in den chemischen Laboratorien längst anwendet, indem in einen doppelt

durchbohrten Kork zwei Röhrchen eingesetzt werden, von denen das eine, für den

Wassereinfluß bestimmte, bis auf den Boden der Flasche reicht, diese also von Unten

herauf sich füllt, während die Luft durch das zweite kurze Röhrchen, welches sich

über den Kork aus dem Wasserspiegel erhebt, frei ausströmt.

Auf diesen Vorschlag hin und mit Berücksichtigung der von Fresenius

sub a angegebenen, jedenfalls sichersten Methode zur

Abhaltung der atmosphärischen Luft bei den Füllungen (während die sub b angegebene Methode sich bei großen Füllungen nicht

anwenden lassen dürfte), stellte ich bezüglich der Construction von Füllröhren viele

Versuche an, um solche für große Füllungen, wie sie bei uns nöthig sind, so

praktisch als möglich herzustellen, und glaube dieselben in nachstehend

beschriebenen beiden Formen allen Zwecken entsprechend construirt zu haben, nämlich

als Füllungs-Trichter und Füllungs-Rohr, beide von Weißblech

angefertigt, welche in Figur 8, 9 und 10 in natürlicher Größe

abgebildet sind.

Füllungs-Trichter. Fig. 8.

Dieser findet seine Anwendung, wenn die Flaschen vor der Füllung mit Mineralwasser,

mit Kohlensäure gefüllt wurden.

Beschreibung. A Trichter mit

verlängertem Rohr B, B; an demselben ist mittelst drei

Drähten a, a, a ein conisches Rohrstück C concentrisch befestigt; dieses ist, wie auch bei Fig. 9, mit

einem Stückchen Kautschukrohr b, b, b, b fest umspannt

und bei d, d zwischen zwei Drahtringen festgebunden; in

dem Zwischenraum c, c strömt das Wasser ein.

Anwendung. Vorausgesetzt, eine Flasche sey auf irgend

eine Art mit Kohlensäure gefüllt und dann provisorisch verkorkt worden, so wird nach

Abnahme des Korkes der Trichter in den Hals der Flasche (mittelst des Kautschuks)

luftdicht durch leichten Druck eingesetzt und hierauf die Flasche mittelst der

Füllzange unter den Wasserspiegel der Mineralquelle gehängt, so daß der Trichter A bis etwa an die Punkte a, a,

a eintaucht; es strömt dann in dem Zwischenraum c,

c das Mineralwasser in die Flasche und verdrängt die Kohlensäure, welche

durch B, B in den Trichter steigt, wo das Quantum, welches der Trichter

nicht fassen kann, überfließt; während dessen hat sich die Flasche bis an das Ende

des Rohres B und zwar ziemlich rasch mit Wasser gefüllt;

es steht aber auch noch das Rohrstück C bis c, c voll Wasser, während der Trichter voll Kohlensäure

steht; wird nun der Trichter langsam aus dem Halse der Flasche entfernt, so fällt

das kleine Wasserquantum in C nebst Kohlensäure aus dem

Trichter zurück und der vom Wasser freie Raum der Flasche ist ganz sicher bis an den

Rand mit Kohlensäure aufgefüllt; treibt man nun den Kork ein, was bei dieser Methode

mittelst der jetzt überall gebräuchlichen hölzernen Handmaschinen geschehen kann, so

wird die Kohlensäure noch um so viel comprimirt als der Kork im Halse der Flasche

Raum einnimmt.

Vortheile dieser Vorrichtung: a) das conische, mit Kautschuk umspannte Rohrstück schließt genau in allen

Flaschen, wenn sie auch Oeffnungen von verschiedener Größe haben; b) die Vorrichtung bildet selbstthätig den in jeder

Flasche nöthigen leeren Raum; c) sie füllt selbstthätig

denselben sicher mit Kohlensäure auf; d) es kann die

Eintreibung des Korkes mit jeder auch der einfachsten Maschine, selbst mittelst

eines hölzernen Hammers geschehen; e) es kann unter

keinen Umständen die geringste Spur atmosphärischer Luft mit eingeschlossen werden;

f) durch Verlängerung oder Verkürzung des Rohres B kann jeder beliebige leere Raum für Flaschen von

verschiedener Größe oder Form hergestellt werden.

Füllungs-Rohr. Fig. 9.

Dieses findet bei gewöhnlichen Füllungen aller Sorten von Flaschen mit Mineralwasser

Anwendung, auch dann, wenn der zuletzt zu bildende leere Raum mit Kohlensäure

aufgefüllt werden soll.

Beschreibung. Das oben erwähnte conische Rohrstück C bildet hier, nur etwas länger und weiter, das

Hauptstück; es ist ebenso mit Kautschuk überspannt, verlängert sich als Rohr B, B, je nach der Höhe der Flaschen und ist am untern

Ende etwas schief abgeschnitten. (Besser wäre es das Rohr B etwa bei f abzuschneiden und dasselbe, wie

in Fig. 10,

durch ein anderes über B leicht verschiebbares Stückchen

mittelst Kautschukröhrchen zu verbinden um bei kleiner Höhedifferenz der Flaschen

durch Aufstellen des Rohres auf den Boden derselben den luftdichten Verschluß im

Flaschenhals nicht zu stören.) D, D ist als Luftrohr in

C fest eingelöthet; seine Länge, vom Conus an

8–10 Zoll, bleibt sich bei ganzen und halben Flaschen gleich, nur das

Wassereinströmungs-Rohr wird bei ganzen Flaschen länger, bei halben kürzer

gemacht.

Anwendung. Das Füllungsrohr wird wie der Trichter durch

leichten Druck in den Flaschenhals luftdicht eingesetzt, und dann die Flasche

mittelst der Füllzange so weit unter den Wasserspiegel der Quelle eingehängt, daß

die Ausmündung des Rohres D, D hervorsteht; das Wasser

wird nun bei a, a durch B, B

in die Flasche ziemlich rasch einstießen und von Unten herauf die Flasche füllen,

während durch das Rohr D, D bei c die Luft entweicht, ohne mit dem einströmenden Wasser in Berührung zu

kommen. Das Wasser erfüllt die Flasche und den Conus C

bis an dessen Rand a; nimmt man nun das Füllungsrohr aus

der Flasche, so fließt das im Conus befindliche Wasser in die Flasche zurück und sie

ist zum Ueberlaufen voll; so kommt die Flasche als strichvoll unter die

Verkorkungsmaschine – hier erst wird vor der Verkorkung mittelst des Stempels

der Maschine der nöthige leere Raum gebildet, gleichzeitig mit Kohlensäure

ausgefüllt und der Kork eingetrieben.

Vortheile dieses Füllrohres: 1) das conische, mit

Kautschuk umspannte Rohr schließt genau in allen Flaschen; 2) das Wasser kommt beim

Einfließen nicht mit der atmosphärischen Luft in Berührung; 3) die Flasche wird

durch das im Conus stehenbleibende Wasser (woran man die vollständige Füllung

erkennt) nach Herausnahme des Rohres übervoll;Dieß ist ein großer Vortheil im Vergleich mit der oben erwähnten

Füllungsvorrichtung, welche aus zwei in einem doppelt durchbohrten Kork

zwischen zwei Platten eingelötheten Röhrchen besteht, indem diese

Vorrichtung aus der Flasche schon unter Wasser herausgenommen werden muß, um

die Flasche strichvoll zu erhalten. 4) der leere Raum wird erst unter der Verkorkungsmaschine gebildet, sogleich

aber wieder mit Kohlensäure aufgefüllt – sonach wird keine atmosphärische

Luft mit eingeschlossen; 5) der Kautschuküberzug des Conus, sowohl hier als beim

Füllungstrichter, gewährt den sichersten Anschluß an die Flaschenmündungen und ist

sehr leicht nach seiner Abnützung durch ein neues Stückchen zu ersetzen.

Ich glaube durch diese zwei neuen, einfachen Vorrichtungen zum schnellen und größeren

Füllungsbetriebe von Mineralwässern den Brunnenverwaltungen einen Dienst zu

erweisen, und erbiete mich, Muster derselben auf Verlangen verabfolgen zu

lassen.

Tafeln