| Titel: | Gecmen's mechanischer Darr- und Keim-Apparat für Malzfabrikation; ausgeführt von der Maschinenfabrik Germania (vormals J. S. Schwalbe und Sohn) in Chemnitz. |

| Autor: | J. |

| Fundstelle: | Band 213, Jahrgang 1874, Nr. XXXIV., S. 117 |

| Download: | XML |

XXXIV.

Gecmen's mechanischer Darr- und Keim-Apparat für

Malzfabrikation; ausgeführt von der Maschinenfabrik Germania

(vormals J. S. Schwalbe und Sohn)

in Chemnitz.

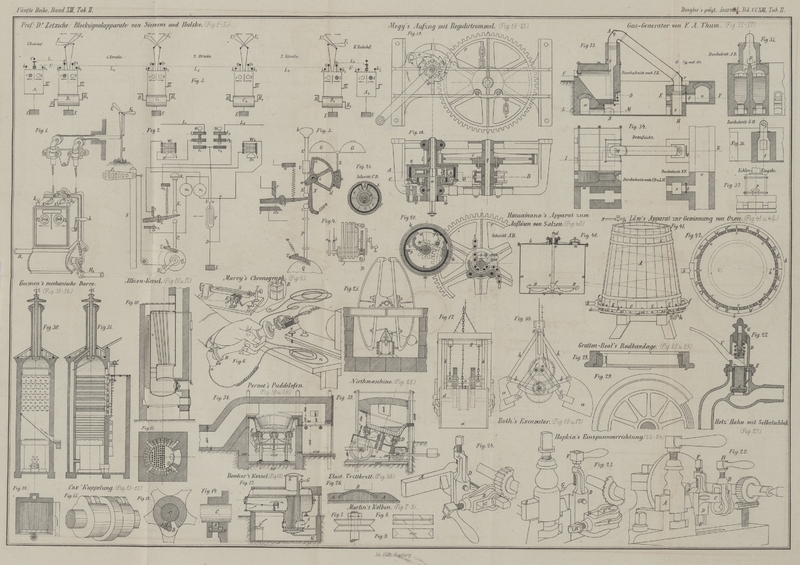

Mit Holzschnitt und Abbildungen auf Tab. II.

Gecmen's mechanischer Darr- und Keim-Apparat für

Malzfabrikation.

Schon auf der Wiener Weltausstellung 1873 hatte der in Modellform von Josef Gecmen in New-York exponirte Darrapparat das

lebhafte Interesse der Fachkreise auf sich gezogen.Vergleiche Gustav Noback: Bier, Malz, sowie

Maschinen und Apparate für Brauereien und Mälzereien auf der Wiener

Weltausstellung 1873 (S. 76). 66. Heft des officiellen

Ausstellungsberichtes. Druck und Verlag der k. k. Hof- und

Staatsdruckerei, Wien 1874. Seit dieser Zeit hat die Chemnitzer Maschinenfabrik Germania (vormals J. S. Schwalbe und Sohn) eine mechanische Mälzerei in Simmering bei Wien für

die Firma Jacob Zboril und Comp. mit solchem Erfolg ausgeführt, daß eine nähere Vorführung des Gecmen'schen Apparates und der Einrichtung der Mälzerei,

deren Daten uns die erwähnte Maschinenfabrik mit dankenswerther Bereitwilligkeit zur

Verfügung stellte, am Platze erscheint.

Der Gecmen'sche Apparat eignet sich zum Trocknen oder

Darren von Getreide, Früchten, Pflanzen, Malz etc. oder als Keimapparat zum Keimen

für Gerste u.a.m. Wie aus den bezüglichen Abbildungen in Figur 30 bis 32 ersichtlich

ist, befinden sich in einem geschlossenen Raum von quadratischem oder rechteckigem

Querschnitte eine Anzahl von über einander angeordneten Reihen muldenartiger Rinnen

– Trocken- oder Keimfächer. Diese Fächer können durch einen einfachen

Mechanismus (von der Kurbel a aus) der Reihe nach derart

in Bewegung gesetzt d.h. umgekippt werden, daß das in den

obersten Fächern aufgegebene Darr- oder Keimgut unter regelmäßigem Wenden successive in die tieferen Etagen gelangt und zuletzt

über eine schiefe Ebene als vollendetes Darr- oder Keimgut ganz aus dem

Apparat geschafft wird. Je nach dem Zweck des Apparates richtet sich die Zahl der Etagen etc.; ferner ist

unter dem Abrutschrost ein Calorifer bezw. ein Apparat zur Erzeugung von kühler,

feuchter Luft aufgestellt. Bei der Darre steigt die heiße Luft zwischen den (5

Centimeter von einander abstehenden) Fächern, welche aus geschlitztem Hordenblech

hergestellt sind, auf und führt den Wasserdampf durch den Dunstschlauch in's Freie;

im Keimapparat nimmt dagegen kühle Luft die sich bildende Kohlensäure mit.

Das Kippen der Fächer um ihre am Boden angesetzte Achse erfolgt in systematischer

Weise durch regelmäßig vertheilte Arme an der stehenden Welle b, welche durch ein Vorgelege mit der Kurbel a

in Verbindung steht. Die Fächer einer Etage sind untereinander derart verbunden, daß

durch die bezüglichen Arme an der Welle b sämmtliche

Rinnen dieser Etage umgekehrt und deren Inhalt in die nächsttiefere Fächerreihe

übergestürzt wird. Diese Bewegung erfordert so wenig Kraft, daß der Mechanismus

durch einen Jungen bedient werden kann.

Der Keimapparat in der Simmeringer Mälzerei nimmt einen

Flächenraum von 14 Qu. Met. ein; er ist 5,4 Met. breit, 2,5 Met. tief und 7,3 Meter

hoch, enthält 26 Etagen mit je 21 Rinnen, faßt an Keimgut ein Aequivalent aus 250

Zollcentner roher Gerste, und liefert an Grünmalz die nöthige Menge zur Erzeugung

von 38 bis 44 Zollcentner fertigen Malzes in 24 Stunden. Die Keimdauer beträgt 5 bis

6 Tage. Die Temperatur ist in den obersten Etagen 12,5° C., steigt gegen die

Mitte des Apparates auf 16 bis 19° C. und fällt auf die zugeführte Temperatur

in den untersten Etagen. Das Auftragen der gequellten Gerste auf die obere Etage und

das Wenden der Etagen beansprucht nur 1 Stunde Arbeitszeit unter 24 Stunden.

Die Malzdarre nimmt einen Flächenraum von 5,4 Quadratmeter

ein; dieselbe ist 1,7 Meter breit, 2,8 Meter tief, 4,4 Meter hoch, enthält 16 Etagen

mit je 7 geschlitzten Rinnen und können darauf bis 80 Zollcentner Malz in 24 Stunden

abgedarrt werden. Die Temperatur ist auf der obersten Etage 32,5° C. und

steigt bis zur untersten Etage, je nach der Farbe des Malzes auf 60 bis 125°

C. Zur Bedienung der Darre – nämlich Heizen, Entleeren der untersten Etage,

Wenden und Füllen der obersten Etage – genügt ein Arbeiter.

Nachfolgender Holzschnitt stellt die mechanische Mälzerei in Simmering im

Längenquerschnitt dar. A bezeichnet den Keimapparat, B den Darrapparat, C den

Rauchfang, D den Dunstschlauch, E den Heizraum, M den Raum für das aus der

Darre in die Putzmaschine herausfallende fertige Malz, G

drei übereinanderstehende eiserne Quellstöcke, H die

Wasserpumpe, J den Trichter (in welchen die gequellte

Gerste gefüllt wird, um

sie in den Wagen, welcher bei R steht, abzugeben, der

die Gerste in die obersten Rinnen auf einmal vertheilt), K einen einfachen Handaufzug, L den

Transporteur mit Klobenrad auf hängenden Schienen, N den

Raum für Abschöpflinge, O die Kurbel zum

Bewegungsmechanismus der Darr-Fächer,

Textabbildung Bd. 213, S. 119

P desgleichen für die

Keim-Etagen, Q den Wagen zum Auftragen des Grünmalzes auf

die oberste Darr-Etage, S, S Thermometer und T Raum für das aus dem Keimapparat herabfallende fertige

Grünmalz.

Die ganze Mälzerei steht auf einem Flächenraum von 130 Quadratmeter; sie enthält

noch, nebst den oben beschriebenen Apparaten und dem nöthigen Manipulationsraume, 2

hohe Getreidekästen (Silos) von je circa 1800

Zollcentner Fassungsraum, ferner ein Comptoir im ersten Stock und ein Zimmer im

zweiten Stock.Der Braumeister der Chemnitzer Societätsbrauerei Altendorf, Hr. Pagany, theilt in der deutschen Industriezeitung

1874, S. 258 nachstehendes Gutachten über die Leistungsfähigkeit des Gecmen'schen Systems, wie es in Simmering erprobt

worden ist, mit.„Das auf dem Apparat gewonnene Grünmalz war von solcher Qualität

und gab zu der Annahme volle Berechtigung, daß sich das Problem in der

Mälzerei durch diesen Keimapparat vollkommen zu lösen scheint. Das unter

meiner Beobachtung erzeugte Malz war, nachdem die Gerste den richtigen

Grad der Weiche erhielt und auf den Keimapparat aufgetragen wurde, nach

regelmäßigem, 6 bis 8stündigem Wenden durch successives Fortschreiten

der Keimung am siebenten Tage vollständig entwickelt und aufgelöst, der

Blattkeim erreichte trotz der vollständigen Auflösung des Kornes und des

langen Gewächses blos zwei Drittheile der Kornlänge. In der ersten

Entwickelung der Keime wurden bis zum dritten und vierten Tage Körner

bemerkbar, welche sich theilweise durch Zurückbleiben im Gewächs mehr

oder weniger ausbildeten, jedoch bis zum siebenten Tage ganz egal und

normal entwickelten.Das fertige Malz war von überraschender Qualität, in jeder Beziehung

vollständig aufgelöst, die Wurzelkeime ganz frisch, und zeichnete sich

besonders durch einen reinen feinen aromatischen Geruch, wie derselbe

auf Malztennen unter den günstigsten Verhältnissen nicht zu erzielen

sein dürfte, aus. Von einer Schimmelbildung war während des ganzen

Keimprocesses keine Spur bemerkbar. Ich erachte es für überflüssig, auf

eine weitere Detailirung der überhaupt getheilten Ansichten über den

Keimproceß einzugehen und betrachte eine vollständige Auflösung des

Kornes als den günstigsten Erfolg in der Mälzerei. Zur wesentlichen

Vervollkommnung des Keimapparates trägt hauptsächlich die geringe

Influenz der äußern Temperatur, sowie die entsprechend frische

Luftzuführung bei; es kann mithin eine übermäßige Erwärmung oder eine

Vertrocknung des Malzes, wie letztere bei dünner Haufenführung öfters

vorzukommen pflegt und gewöhnlich das Absterben der Keime vor der

vollständigen Entwickelung, resp. Auflösung zur Folge hat, nicht

stattfinden.Als Hauptvortheile dieses Keimapparates dürften nun namentlich

bezeichnet werden:a) der continuirliche Betrieb zur Erzeugung

einer gleich großen Quantität Malzes auch bei wärmerer Temperatur;b) Erzeugung eines gesunden schmackhaften

Malzes;c) Raumersparniß bezüglich der

Mälzerei-Anlage;d) Wegfall der difficilen Malzarbeit und

hohen Arbeitslöhne;e) Vermeidung des Verlustes durch Zertreten

von Körnern.Der in der Actienbrauerei zu Liesing bei Wien gemachte Probesud aus dem

auf dem Keimapparat erzeugten Malz lieferte, soweit ich mich persönlich

überzeugt habe, das günstigste Resultat. Die Würze zeigte bei dem

gleichen Quantum dort selbst erzeugten Malzes bester Qualität gleiche

Gradhältigkeit und weder im Brau- noch im Gährungsproceß eine

wesentliche Abweichung. Das Bier war nach 14tägigem Lager vollständig

klar.Nach diesen überaus günstigen Resultaten dürfte das Vorurtheil und

mancher Zweifel in Bezug auf den mechanischen Betrieb der Mälzerei

gehoben sein und wäre eine recht rege Unterstützung dieser wichtigen

Erfindung als neue Stütze der Bierbrauerei seitens der Fachgenossen

gewiß höchst wünschenswerth.“ Chemnitz, 1. Mai 1874.

J.

Tafeln