| Titel: | Ueber die zwekmäßigste Form der Dampf- und Siedegefäße. Von Hrn. J. G. Peschel, k. Hofgrotteur und Wasserinspector in Dresden. |

| Autor: | J. G. Peschel |

| Fundstelle: | Band 36, Jahrgang 1830, Nr. XVII., S. 86 |

| Download: | XML |

XVII.

Ueber die zwekmaͤßigste Form der

Dampf- und Siedegefaͤße. Von Hrn. J. G. Peschel, k. Hofgrotteur und

Wasserinspector in Dresden.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ueber die zwekmaͤßige Form der Dampf- und

Siedegefaͤße.

Die Dampf- und Siedekessel bei Dampfheizungen, Dampfkochereien,

Dampfmaschinen, Bier- und Essigbrauereien, Brantweinbrennereien,

Zuker-, Salz-, Laugensiedereien u. dgl. machen einen sehr wichtigen

Gegenstand in der technischen Oekonomie aus. Daß sehr viel von der Form derselben

abhaͤngt, wenn die darin auf den Siedepunkt zu bringenden oder zu

verdampfenden Fluͤssigkeiten in moͤglich kuͤrzester Zeit und

mit dem geringsten Aufwande des Feuermateriales geschehen soll, ist leicht

einzusehen.

Man hat schon verschiedene Arten von Dampfkesseln angewendet, und mancherlei

Abaͤnderungen daran vorgenommen, um die Verdampfung zu beschleunigen und an

Feuermaterial zu ersparen; man scheint aber die zwekmaͤßigste Form derselben

bis jezt noch gar nicht ausgemittelt zu haben; oder, wenn man ja derselben zuweilen

nahe gekommen ist, das Vortheilhafste daran nicht erkannt zu haben; wenigstens habe

ich nirgends einen zureichenden Grund angefuͤhrt gesunden: warum man ihre

Form gerade so und nicht anders gewaͤhlt habe; die Dampfkessel, die ich, als

die neuesten nach englischer Art, gesehen habe, sind gerade die

unzwekmaͤßigsten, die man dazu anwenden kann.

Die Erwaͤrmung des Wassers und die Entwikelung des Dampfes durch die freie

Waͤrme des Feuers kann in einem jeden Raͤume und in jeder Form eines

Gefaͤßes geschehen, wozu die Waͤrme Zutritt haben kann, und daselbst

chemische Aufloͤsungen und Verbindungen hervorbringen; die Wirkung des Feuers

selbst geschieht aber auf mechanische Weise, wobei sehr viel auf die Form und das

Verhaͤltniß des Gefaͤßes ankommt, in welchem die Fluͤssigkeit

zum Sieden gebracht oder verdampft werden soll, wenn das Fetter vollkommen darauf

wirken, die Verdampfung beschleunigen, und nicht ein zu großer Theil Hize dabei

unbenuͤzt verloren gehen soll.

In haͤuslichen Einrichtungen, beim Kochen und Braten der Speisen, wird die

Form der Gefaͤße mehr nach der Bequemlichkeit und Localitaͤt

eingerichtet, und wegen des Geschmaks der Speisen oft mehr Feuermaterial verwendet,

als eigentlich noͤthig waͤre; wo aber Feuerungsanstalten im Großen

betrieben werden, und das Feuermaterial ein großes Object ausmacht, da verdient wohl

die Form der Gefaͤße genau beruͤksichtigt zu werden. Um nun die

vortheilhafteste Form dazu auszumitteln, muß die Erfahrung zu Huͤlfe genommen

und die Wirkung des Feuers genau beobachtet werden. Folgende Erfahrungen halte ich

dazu fuͤr hinlaͤnglich, um das Nachtheilige an den Kesseln zu

erkennen, und das Vorteilhaftere dabei zu bestimmen:

Wenn man auf einen freien Herd einen Topf mit Wasser sezt, und um denselben herum ein

Feuer macht, um dieses Feuer aͤußerlich wieder so viel gleich große

Toͤpfe mit Wasser sezt, als neben einander Raum haben, so wird man glauben,

der mittlere Topf muͤsse weit fruͤher in's Kochen oder Sieden kommen,

als die aͤußeren Toͤpfe, weil diese nur mit einem kleinen Theile ihrer

Seitenflaͤche vom Feuer beruͤhrt werden, und jener ganz vom Feuer

umgeben ist. Die Erfahrung lehrt aber das Gegentheil; die aͤußeren

Toͤpfe kommen gewoͤhnlich fruͤher zum Kochen, als der

innere.

Wenn ferner ein gewoͤhnlicher Kochtopf mit der einen Seite am Feuer steht, und

die Fluͤssigkeit in demselben im Sieden ist, so kann man die dem Feuer

entgegengesezte Seite des Topfes nicht beruͤhren, ohne sich die Hand daran zu

verbrennen; ruͤkt man aber den Topf vom Feuer ab, so kann man die Hand an die

am Feuer gestandene Seite des Topfes so lang halten, als die Fluͤssigkeit in

demselben fortsiedet, ohne sich daran zu verbrennen. Sobald aber das Wallen des

Wassers im Topfe aufhoͤrt, wird der Topf auch sogleich an allen Seiten gleich

heiß, und man kann keine Seite mehr beruͤhren, ohne sich daran zu verbrennen.

Dieses geschieht auch an den Casserolen und Fischkesseln, die uͤber dem Feuer

stehen. Wenn ein Fischkessel waͤhrend des Kochens vom Feuer abgehoben wird,

und man sezt ihn mit dem Boden auf die hohle Hand, so kann er eine ziemliche Streke

auf derselben fortgetragen werden, ohne daß man sich daran verbrennt,

waͤhrend er weder am Henkel noch am oberen Rande beruͤhrt werden kann,

ohne daß man sich sogleich die Hand daran verbrennte. So verbrennt sich auch die

Hand an dem, aus einem Kessel stroͤmenden, siedenden Dampfe augenbliklich,

waͤhrend man den Kessel an der Seite des Feuers ein paar Secunden lang ohne

große Schmerzen anruͤhren kann. So weiß auch jeder Koch, daß auf einer

Herdplatte, wo bloß unter derselben das Feuer unterhalten wird, ein Topf mit Wasser

weit leichter kocht, als in einer Kochroͤhre oder Kochmaschine, wo die Hize

von allen Seiten auf

den Topf wirken kann. Ueberhaupt gestehen alle Koͤche, daß in einer jeden

Kochmaschine mehr Feuerungsmaterial zum Kochen verbraucht wird, als beim Kochen auf

dem freien Herde, wenn uͤbrigens beim Anlegen des Holzes vorsichtig zu Werke

gegangen wird. Die Vortheile einer Kochmaschine sind nie Ersparung an Feuermaterial,

sondern mehr Reinlichkeit und Schmakhaftigkeit der Speisen und andere

Waͤrmevortheile, und daß dabei jede Art von Feuermaterial angewendet werden

kann. Auch das Verdampfen geschieht auf einem freien Feuerherde schneller, als in

einer Kochmaschine. Wie schnell wurde z.B. die wenige Fluͤssigkeit, die man

beim Braten des Fleisches demselben zusezt, verdampfen, wenn man die Bratpfanne auf

einem freien Herde der Hize aussezte, in der das Fleisch in der Bratroͤhre

zum Roͤsten kommt, wo sie Stunden lang nicht ganz verdampft.

So kommt auch ein offenstehender Topf mit Wasser auf dem freien Herde eher zum

Kochen, als ein zugedekter; der Topf, der vorne am Feuer steht, wo die Luft von

außen hinzutritt, fruͤher, als der, der hinter dem Feuer steht, worauf die

Hize mehr stoͤßt u.s.w. Diese Erfahrungen habe ich auch durch viele, und zum

Theile sehr kostspielige. Versuche bestaͤtigt gefunden; die ich aber der

Weitlaͤuftigkeit wegen hier nicht beschreiben will. Aus dem

Angefuͤhrten wird zu ersehen seyn, daß jede Feuerungseinrichtung auf

Grundsaͤzen beruht, nach denen dabei verfahren, und die Form der

Gefaͤße zu bestimmen ist, wenn so wenig Feuermaterial als moͤglich

verschwendet werden soll.

Das Feuer wirkt naͤmlich, wie das Licht, strahlenmaͤßig, und durch die

Koͤrper in gleicher Richtung vor sich hin. Nur dadurch, daß es die

Koͤrper ausdehnt, das Wasser dadurch so, wie die Luft, leichter wird und in

der kaͤlteren in die Hoͤhe schwimmt, scheint sie mehr nach oben, als

nach unten zu gehen. Wenn man das Feuer oder den Feuerungsraum mitten in der

Fluͤssigkeit oder des Siedegefaͤßes anbringt, so wirkt das Feuer nach

allen Seiten, und es scheint keine Waͤrme dabei verloren zu gehen; allein die

Hize zerstreuet sich dabei zu sehr; die Fluͤssigkeit kommt aͤußerst

langsam in's Kochen, und eben so langsam geht alsdann die Abdampfung von Statten,

wobei nicht nur an Zeit, sondern auch an Feuermaterial verschwendet wird. Davon habe

ich mich durch einen sehr kostspieligen Versuch uͤberzeugt.

Wirkt dagegen das Feuer von zwei einander gegenuͤberstehenden Seiten auf die

Fluͤssigkeit, so wird die Wirkung zwar nicht aufgehoben, aber eine Wirkung

hindert die andere, und es wird dabei ebenfalls an Feuermaterial verschwendet. Das

Feuer, das einen Koͤrper durchdringen, erwaͤrmen und veraͤndern

soll, muß erst etwas aus demselben verdraͤngen, ehe es die Veraͤnderung

bewirken kann. Diese Verdraͤngung eines Bestandtheiles wird sehr verhindert,

wenn die Waͤrme von zwei entgegengesezten Seiten auf die Fluͤssigkeit

wirkt, wenigstens gehoͤrt ein Uebermaß von Feuer dazu, wodurch die

Verschwendung entsteht.

Der aus dem Wasser, welches erwaͤrmt oder in Dampf verwandelt werden soll,

zuerst zu verdraͤngende Bestandtheil ist unstreitig der

Kaͤltestoff.Von der Hypothese des Kaͤltestoffes ist man heute zu Tage so ziemlich

zuruͤkgekommen.A. d. R. Wenn man z.B. zu einiger Dike uͤber einander gelegten Wollenzeug auf

einen Ofen zum Erwaͤrmen legt, so wird die aͤußere Seite erst

bedeutend kaͤlter, ehe man etwas von der Erwaͤrmung

verspuͤrtDer Hr. Verfasser scheint das Gesez der Verminderung der Temperatur bei dem

Uebergange einer tropfbaren Fluͤssigkeit in gasfoͤrmige hier

uͤbersehen zu haben.A. d. R. Dasselbe geschieht auch bei einem jeden anderen auf diese Art zu

erwaͤrmenden Koͤrper. Daß diese Verdraͤngung der Kaͤlte

eben so, wie die Wirkung der Waͤrme, in gleicher Richtung geschieht, beweiset

das bekannte Experiment mit einem Teller voll Schnee und Eis. Sezt man auf einen

solchen Teller mit Schnee und Eis einen anderen mit Wasser, so schmilzt in einem

erwaͤrmten Zimmer das Eis nach und nach, ohne eine merkliche

Veraͤnderung in dem Wasser des oberen Tellers hervorzubringen; wird aber

unter dem ersten Teller ein Kohlenfeuer angebracht, so wird das Wasser im oberen

Teller in Eis verwandelt, indem das Eis im unteren Teller schmilzt; dasselbe

geschieht auch umgekehrt. Hier wird durch die strahlenaͤhnliche Wirkung des

Feuers auf das Eis der Kaͤltestoff, als ein besonderer Bestandtheil im

Wasser, genoͤthiget in gleicher Richtung zu entweichen, aͤußert auf

diesem Wege noch seine Wirkung auf das Wasser, und verwandelt dasselbe in Eis.

Dieses Verdraͤngen eines Bestandtheiles muß, nach den vorangefuͤhrten

Erfahrungen, auch im Wasser noch fortgehen, bis dasselbe durch die Hize des Feuers

in einen gasartigen Dampf verwandelt worden ist. Ob aber das Eis in der halben Zeit

zerschmelzen wuͤrde, wenn man von zwei Seiten ein Kohlenfeuer auf dasselbe

wirken ließe, und auf diese Art mit doppeltem Aufwande an Feuermaterial auch

doppelte Wirkung hervorbringen koͤnne? dieses habe ich noch nicht

versucht.

Die Zeit, die das Feuer braucht, um einen Koͤrper zu durchdringen, ist

ebenfalls bei der Form der Siedegefaͤße zu beruͤksichtigen. Die

Feuermaterialien brauchen zum Theile mehr, zum Theile weniger atmosphaͤrische

Luft zum Verbrennen, wovon das Stikgas und die entwikelten Gasarten wieder

entweichen muͤssen und die Hize mit fortfuͤhren. Wenn diese Gase einen

Siedekessel zu geschwind verlassen, so kann nur wenig von ihrer Hize auf die Fluͤssigkeit

wirken, und es muß dabei ein großer Theil des Feuermateriales unbenuͤzt

verloren gehen.

Dieß sind die Gruͤnde, auf welchen die Form der Dampfkessel beruht, in welchen

das Wasser bis zur Verwandlung in Dampf gebracht werden soll, wenn man das Feuer mit

Vortheil dabei anwenden will; und es laͤßt sich auch daraus die

Unzwekmaͤßigkeit ersehen, wornach viele Dampf- und Siedekessel geformt

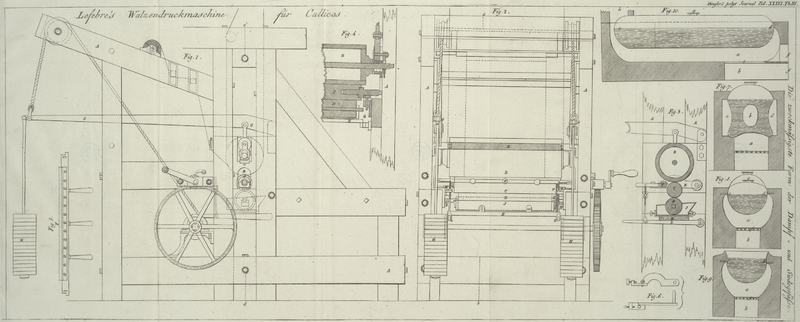

und construirt sind. Es sey z.B. Fig. 7. der Durchschnitt

eines Dampfkessels, wie ich einen dergleichen neu gefertigten vor ein paar Jahren

gesehen habe, und wie man sie gewoͤhnlich in den Aufrissen der englischen

Dampfmaschinen gezeichnet findet. Diese Form von Dampfkesseln hat an sich viel

Zwekmaͤßiges: die Kessel sind nach derselben gewoͤhnlich sehr hoch und

nicht lang gebauet und nehmen daher wenig Raum ein; das Bogenfoͤrmige am

Boden und an den Seiten widersteht dem Zerspringen derselben; die Hoͤhlung

durch die Mitte derselben haͤlt beide Stirnseiten zusammen, und das Feuer hat

sehr viel Beruͤhrungspunkte mit der Fluͤssigkeit. Nach den auf

Erfahrungen beruhenden Grundsaͤzen sind sie aber gegen die vortheilhafte

Wirkung des Feuers geformt; mithin holzverschwendend, und daher auch

unzwekmaͤßig construirt. Das Feuer brennt in dem Feuerungsraume a unter dem Kessel hinter, durch die Hoͤhlung b, wieder hervor, geht von da zu beiden Seiten c und d wieder zuruͤk

und zur Esse hinaus. Die Hize des Feuers in a unter dem

Kessel ist groͤßer, als die bei b hervorkommt.

Die Hize in b ist wieder groͤßer, als die zu

beiden Seiten c und d. Da

nun die Hize in b schon kleiner seyn muß als in a, und noch dazu strahlenmaͤßig und zerstreuend

wirkt, so kann sie zur Vermehrung der Hize von a nichts

beitragen, wohl aber dieselbe in ihrer Wirkung verhindern. Eben so ist es mit der

Waͤrme zu beiden Seiten c und d, diese muß von der Hize, die aus b wirkt, ganz verdraͤngt und unwirksam gemacht

werden. Die große Beruͤhrungsflaͤche, die bei dieser Form der

Erwaͤrmung dargeboten wird, kann sehr wenig zur Vermehrung derselben

beitragen; im Gegentheile, die Hize wirkt von allen Seiten zerstreuend auf die

Fluͤssigkeit, und auch einander entgegen. Es gehoͤrt mithin ein großer

Ueberschuß von Feuer dazu, um alle diese Gegenwirkungen zu uͤberwinden, und

die Verdampfung in einem solchen Gefaͤße zu beschleunigen; und ich halte

daher diese Form fuͤr die unzwekmaͤßigste, die man dazu erfinden und

anwenden kann. Die Erfahrung mag auch schon manchen Maschinenbauer und Inhaber

derselben davon uͤberzeugt haben. Nur scheint man nicht zu wissen, was dabei

abzuaͤndern oder zu verbessern ist. Zwekmaͤßiger, und unter allen

moͤglichen Formen, die man Dampfgefaͤßen geben kann, die

vorteilhafteste ist die Kugelform, Fig. 8.

Bei der Kugelform kann, wenn diese bis zur Haͤlfte angefuͤllt und bis

auf diese Hoͤhe in den Feuerungsraum eingesenkt ist, die Hize des Feuers von

allen Seiten auf die Fluͤssigkeit wirken, ohne sich entgegen zu wirken, und

hat auf diese Art Gelegenheit sich ungehindert und am vollkommensten der

Fluͤssigkeit im Siedegefaͤße mitzutheilen. Da aber die Hize nicht

schnell genug die Fluͤssigkeit zu durchdringen vermag, sondern einige Zeit

dazu braucht, auch durch den Luftzug, den das Feuer zum Verbrennen noͤthig

hat, zum Theile fortgefuͤhrt wird, so muß das Siedegefaͤß eine

verhaͤltnißmaͤßige Laͤnge haben, damit sich die Flamme an

denselben ausbreiten kann und die Hize mehr Zeit bekommt auf die Fluͤssigkeit

zu wirken, was bei der bloßen Kugelform nicht geschehen kann.

Fig. 8. stellt

einen solchen Dampfkessel im Quer- und Fig. 10. im

Langendurchschnitt vor; a, ist der Feuerungsraum; b, der Aschenherd; c, d, die

Hoͤhe der Fluͤssigkeit im Kessel; e, der

Rost und f, f, die Thuͤren zur Einheizung und zum

Aschenherde. Da ich bloß von der Form dieser Kessel spreche, so sind die

uͤbrigen Einrichtungen, die an dergleichen Kesseln angebracht werden, als

bekannt weggelassen, und ich bemerke nur, daß das Dampfrohr g in der Mitte desselben anzubringen ist. Gleiche Form muͤssen auch

die Pfannen, die oben offen sind, wie Fig. 9. im Durchschnitt

zeigt, haben.

Der hier verzeichnete Kessel ist vier Mal so lang, als breit angenommen; und diese

Laͤnge ist bei jedem Feuermateriale, das mit Flamme brennt, nothwendig, wenn

die Hize auf die moͤglich vollkommenste Weise benuͤzt werden soll. Die

Laͤnge des Rostes oder der Raum, den das zum Verbrennen eingelegte

Feuermaterial einnimmt, betraͤgt aber nur den vierten Theil der Laͤnge

des Kessels. Die uͤbrigen drei Theile desselben werden hinlaͤnglich

von der Flamme und von der Gashize erwaͤrmt. Die, Hize ist bei a, wo das Feuer unter dem Kessel brennt,

natuͤrlich groͤßer, als da, wo sie bei c,

zur Esse, h, hinausfaͤhrt; aber beide, die

groͤßere und die kleinere Hize, koͤnnen einander in der Wirkung auf

die Fluͤssigkeit nicht hindern, und haben Gelegenheit, beinahe die ganze

Temperatur, die zur Verdampfung der Fluͤssigkeit noͤthig ist, an den

Kessel abzusezen. Bei Anwendung der Kohks, Holzkohlen oder eines anderen

Feuermateriales, das nicht mit Flamme brennt, und weniger atmosphaͤrische

Luft zum Verbrennen braucht, oder auch, wo der Dampf in sehr stark erhiztem Zustand

angewendet wird, kann man die Form etwas kuͤrzer waͤhlen. Wenn aber

die Fluͤssigkeit bloß zum Siedepunkte zu bringen ist, wie beim Bier-

und Essigbrauen, beim Brantweinbrennen, besonders bei Abdampfungen in den

Salzsiedereien u. dgl. ist es vortheilhafter, sie noch laͤnger, oder so lang

zu nehmen, daß der Rauch nur noch die Temperatur des Siedepunktes hat, wenn er den Kessel

verlaͤßt. Bei allen Einrichtungen aber, wo Wasser zum Siedepunkte gebracht,

oder in Dampf verwandelt werden soll, (lezterer mag zu was immer fuͤr einer

Drukhoͤhe auch gebracht werden sollen) muß die Kugel- oder

Cylinderform und die angegebene Wasserhoͤhe in denselben beibehalten werden,

wenn man kein Feuermaterial dabei verschwenden will; man mag uͤbrigens der

Spannung wegen einen vollen Kreis waͤhlen, oder zur Deke nur einen

gedruͤkten Bogen nehmen. Wo aber Wasser nicht in Dampf verwandelt, sondern

bloß in eine große Gluͤhhize gebracht werden soll, was bei einigen Maschinen

mit hohem Druke geschehen ist, muß das Gefaͤß ganz voll Wasser gehalten

werden, und man kann die Hize von allen Seiten darauf wirken lassen. Hierbei kann

nur allerdings das, was man Verschwendung des Feuermaterials nennen kann, in dem

Feuerungsraume geschehen. Auch in dem Feuerungsraume koͤnnen bei dergleichen

Einrichtungen Fehler begangen werden.

Die Erfahrung lehrt, daß das Feuer in einem Cylinder oder in einer blechernen

Roͤhre am lebhaftesten, das ist, mit der meisten Flamme brennt. Man muß daher

jede Feuerung so viel als moͤglich kreisfoͤrmig einrichten, wie es in

Fig. 8 und

9.

angegeben ist. Dieser Raum wird so groß genommen, als noͤthig ist, um so viel

Feuermaterial einzulegen, als zur erforderlichen Hize gebraucht wird. Da nun das

Feuermaterial verschieden ist, und das eine mehr Hize auf einmal erzeugt, als das

andere; so muß dieser Raum nach der Wirksamkeit des zu verbrauchenden Feuermittels

bestimmt werden. Ist dieser Raum zu groß, so bleibt entweder zu viel Raum zwischen

dem Feuer und dem Kessel, oder der Heizer legt auf ein Mal zu viel ein, und sucht

sich durch Daͤmpfung des Luftzuges zu helfen, wenn auf ein Mal mehr Hize

erzeugt wird, als noͤthig ist, wobei sowohl die Verbrennung des Materiales

als die Benuͤzung der Hize unvollkommen geschieht. Es ist uͤberhaupt

unverzeihlich, mit welcher Nachlaͤssigkeit bei vielen Feuerungen die

Unterhaltung des Feuers durch das Nachlegen des Materiales betrieben wird. Hierzu

sollte man gerade die vorsichtigsten und fleißigsten Arbeiter waͤhlen. Die

meisten stopfen gewoͤhnlich die Feuerungsraͤume so voll, daß sie lange

Zeit Muße haben, ehe sie wieder nachlegen duͤrfen, wobei sehr viel Material

verschwendet wird.

Der uͤbrige Raum vom Feuer unter dem Kessel bis zur Esse darf auch nicht

kleiner als der Feuerungsraum genommen werden, wenn das Material mit voller Flamme

brennen soll. Manche Feuerungsarbeiter glauben der Hize des Feuers mehr Wirkung zu

geben, wenn sie den Feuerungsraum am Ende enge zusammen ziehen, und einen sogenannten Fuchs bilden, um

eine Stichflamme hervorzubringen. Es ist wahr, daß wenn die Flamme des Feuers bis

durch diese Verengung geht, die Hize dadurch sehr zusammen gedraͤngt wird, so

daß der Kessel an diesem Orte weit eher verbrennt, als an den uͤbrigen

Stellen; aber die Flamme brennt dabei unvollkommen, und die Hize wird zu schnell vom

Kessel hinweg gefuͤhrt, und kann zu wenig auf die ganze Fluͤssigkeit

wirken. Der Rauch wird zwar von da noch ein Mal um den Kessel herum gefuͤhrt,

die Hize desselben kann aber, nach oben angefuͤhrten Ursachen, zur

Erwaͤrmung der Fluͤssigkeit im Kessel nichts mehr beitragen. Bei jedem

Feuermateriale, das mit Flamme brennt, nimmt gemeiniglich die Flamme einen noch

groͤßeren Raum ein, als das angelegte brennende Material selbst. Wenn man

daher diesen Raum zu sehr verengt, so wird dadurch nicht nur der Luftzug gehindert,

sondern die Flamme kann auch nicht vollkommen brennen. Soll die Flamme in diesem

Raume ganz ohne Rauch verbrennen, so muß man derselben durch besondere kleine

Oeffnungen hinter dem Feuer noch etwas atmosphaͤrische LuftUnd wenn moͤglich heiße Luft.A. d. R. zustroͤmen lassen, indem die Luft, die das Feuer durch den Rost oder

die Einheizthuͤre erhaͤlt, groͤßten Theils zersezt wird, ehe

sie zur Flamme kommt. Das Gas selbst, welches vom Feuer stroͤmt und noch viel

Hize enthaͤlt, ist in einem sehr ausgedehnten Zustande, und wuͤrde

ebenfalls so schnell vom Kessel entweichen muͤssen, wenn der uͤbrige

Raum zu eng gehalten wird; wuͤrde eben darum auch nicht mehr Hize an den

Kessel absezen koͤnnen.

Es ist ferner sehr rathsam, die inneren Seiten des Feuerungsraumes mit Eisenplatten

zu belegen, Statt, wie vorgeschlagen worden ist, dieselben mit lokeren Massen, wie

mit Lehm, mit Thon, mit Kohlenpulver gemengt u. dgl., auszustreichen. Erstens,

brennt ein jedes Feuer am vollkommensten, wenn die ganze Umgebung in der

Gluͤhhize steht, und zweitens, reflectirt auch diese Hize der Umgebung mehr,

als bei einem lokeren Koͤrper. Zur Zusammenhaltung der Waͤrme ist es

vortheilhafter, den Raum zwischen diesen Eisenplatten und der Mauer mit Asche oder

mit einem anderen lokeren Koͤrper auszufuͤllen, oder denselben auch

hohl zu lassen.

Eben so ist es auch rathsamer bei Cylinder-Feuerungen, wo entweder Wasser bloß

in eine Gluͤhhize gebracht, und dann in einem anderen Raume in Dampf

uͤbergehen soll, oder wo brennbares Gas aus Steinkohlen entwikelt werden

soll, daß jeder Cylinder in einem besonderen Heizraume steht, als daß mehrere

Cylinder neben und uͤber einander in einem Heizraume angebracht sind.

Es sind noch zwei Umstaͤnde zu erwaͤhnen, die bei der Dampfentwikelung

beruͤksichtigt

zu werden verdienen. Erstens kocht das Wasser weit geschwinder, und oft in der

halben Zeit, wenn Gemuͤse oder andere Koͤrper in demselben zum Feuer

gesezt werden. Sollte es nicht zur Beschleunigung des Dampfes vortheilhaft seyn,

wenn in die Dampfkessel harte Kieselsteine oder Metallkugeln eingelegt

wuͤrden?Man gibt in England etwas Erdaͤpfelkleie in den Dampfkessel.A. d. R. – Zweitens ist es bekannt, daß destillirtes Wasser weit leichter

kocht und verdampft, als Brunnenwasser; daß aber Oel und Fett das Kochen sehr

verhindert. Nun wird zwar bei Dampfmaschinen das verdampfte und wieder verdichtete

Wasser wieder in den Kessel gebracht; allein es kommt auch zugleich eine Menge Fett

von dem Einschmieren mit in den Dampfkessel, das der Verdampfung sehr hinderlich

seyn muß.Jede Koͤchin weiß, daß wenn beim Fischsieden, da Fische

gewoͤhnlich bei einem lebhaften Flammenfeuer rasch gesotten werden

muͤssen, zulezt etwas Butter oder eine andere Fettigkeit zugesezt

wird, das Ueberkochen des Wassers dadurch sogleich niedergehalten wird und

bei aller Hize nicht wieder in die Hoͤhe kochen kann. Dieß beweiset,

daß dadurch die Verdampfung desselben sehr aufgehalten wird. In einem

offenen Gefaͤße, wo das siedende Wasser Wellen schlaͤgt, wird

diese Fettdeke noch durchbrochen; in einem Dampfkessel aber, wo dieses

Wallen im wirklichen Siedepunkte voͤllig aufhoͤrt, kann sich

die, nach und nach eingebrachte Fettigkeit auf der ganzen ruhigen

Oberflaͤche des Wassers ausbreiten, und die Dampfentwikelung dadurch

sehr verhindern, was sorgfaͤltig vermieden werden muß. Sollte es nicht vortheilhafter seyn, hierzu anderes und reines Wasser zu

nehmen, das in einem besonderen Gefaͤße von dem abgehenden Rauche dem

Siedepunkt nahe gebracht werden kann? – Große Wirkungen haͤngen oft

von kleinen Umstaͤnden bei einer Sache ab; man muß daher auf alles

Ruͤksicht nehmen, was dabei Einfluß haben kann, um den moͤglich

groͤßten Vortheil davon zu erhalten.

Von den Vortheilen der von mir angegebenen Kesselform hatte ich vor 12 Jahren in

Berlin Gelegenheit mich zu uͤberzeugen. Ich besuchte naͤmlich daselbst

eine Drathzieherei, in welcher mit einer, in Berlin gefertigten Dampfmaschine

gearbeitet wurde; ich fand diese Maschine sehr gut und zwekmaͤßig gebaut;

besonders gefiel mir der Dampfkessel derselben. Dieser war aus Kupfer gefertigt, und

bestand in einem langen Cylinder, voͤllig kreisrund, 1 1/4 Elle im

Durchmesser und uͤber 5 Ellen lang. Ich fragte die beiden Herren Besizer

sogleich nach der Consumtion der Kohlen. Diese gaben mir ihre volle Zufriedenheit

mit der Maschine zu erkennen, und gestanden mir, daß ihre Maschine etwa die

Haͤlfte der Kohlen verbrauche, welche andere Maschinen dieser Groͤße,

die sie untersucht haͤtten, noͤthig haben; ohne zu ahnden, daß dazu

die Form des Dampfkessels das Meiste beitraͤgt. Denn als ich nach der Absicht

bei dieser Form fragte, entgegneten sie mir: „des Zerspringens wegen, und

weil es das Local gerade gestattete, einen mehr langen als breiten Dampfofen

anzubringen. Das Werk stand eben still. Die Herren waren so gefaͤllig, mir zu erlauben,

den folgenden Tag wiederzukommen, wo ich schon fruͤhe das Werk in

Thaͤtigkeit finden wuͤrde. Diese Gelegenheit benuͤzte ich

auch; nicht des Drathziehens wegen, sondern um mich von der Wirkung des Kessels

zu uͤberzeugen; der der erste und auch einzige dieser Art war, den ich

gesehen oder gezeichnet gefunden hatte. Als ich den zweiten Tag dahin kam, war

die Maschine ebenfalls nicht im Gange. Der freundliche Inhaber entschuldigte

sich mit einer kleinen Reparatur, die daran noͤthig geworden, die aber

bald hergestellt seyn wuͤrde. Ich glaubte nun etwas lang warten zu

muͤssen, ehe der Kessel auf den Siedepunkt kommen wuͤrde, weil

noch alles an demselben verschlossen war. Allein zu meiner Verwunderung ging die

Maschine auf einmal fort, eine Zange wurde eingelegt, und 7/4 Zoll starke

Kupferstangen wurden mit einer solchen Kraft durchgezogen, daß sie nach ein paar

Mal Durchziehen im Wasser abgekuͤhlt werden mußten. Die Maschine hatte

einen Cylinder von 10 Zoll im Durchmesser mit Messingkolben, und arbeitete,

außer der Condensation, mit 12 Zoll Queksilberhoͤhe Druk; diese Kraft

wurde so verbraucht, daß dem sehr großen Schwungrade, nach jedem Durchziehen,

das wenige Secunden dauerte, wieder etwas Zeit gelassen werden mußte, sich zu

erholen. Ich gab meine Verwunderung daruͤber zu erkennen, daß ich es bei

einem solchen Druke nicht wagen wuͤrde, den Dampfkessel bei vollem Feuer

zu verschließen. Man entgegnete mir, „sie haͤtten dabei nichts

zu befuͤrchten; es wuͤrde gewoͤhnlich bei 10 bis 12

Zoll Druk gearbeitet; wenn sie Mittags zum Essen gingen, wuͤrde der

Dampfhahn zugedreht und der Luftzug zum Feuer etwas gedaͤmpft, und

nach dem Essen ginge die Maschine sogleich ihren Gang wieder fort; das

Queksilber stiege dabei hoͤchstens um 2 Zoll hoͤher und noch

nie sey das Sicherheitsventil dabei geoͤffnet worden.“

– Ein Beweis mehr, wie vortheilhaft diese Form und das Verhaͤltniß

dieses Kessels war; wie vollkommen die Hize des darunter brennenden

Feuermateriales benuzt wurde, die die Compression des Dampfes, nach dem

Abschließen des Dampfrohres, nicht weiter zu bringen vermochte. Bei welcher

andern Form von Dampfkesseln duͤrfte diese kuͤhne

Nachlaͤssigkeit, ohne Gefahr zu besorgen, wohl zu wagen seyn!

–

Diese Drathzieherei soll aber nicht rentirt haben und nachher wieder eingestellt

worden seyn. Es ist mir jedoch nicht bekannt, wozu diese Maschine weiter verwendet

wurde. Wer daher bei Dampf- und Siedekesseln alle moͤgliche Vortheile

benuͤzen, nicht uͤberfluͤssiges Feuermaterial verschwenden will

und durch keine Localverhaͤltnisse und andere Ursachen daran behindert wird,

der pruͤfe die angefuͤhrten Grundsaͤze und ahme die angegebene

Form nach! –

Bei Dampfbooten, die weite Reisen zu machen haben, ist es besonders hoͤchst noͤthig,

auf die moͤglich groͤßte Ersparung des Feuermateriales

Ruͤksicht zu nehmen. Außer der Kohlenverschwendung finde ich noch an diesen

Fahrzeugen die Schaufelraͤder, mit allen ihren Verbesserungen, sehr

unzwekmaͤßig gebaut, so daß groͤßten Theils die halbe Kraft der

Dampfmaschine verloren gehen muß. Meine Ansicht und Angabe, wie dieselben beschaffen

seyn muͤssen, werde ich naͤchstens bekannt machen.

Tafeln