| Titel: | Bericht des Hrn. Francoeur über verschiedene Uhrmacherarbeiten, welche Hr. Perron von Besançon der Société d'encouragement vorlegte. |

| Fundstelle: | Band 51, Jahrgang 1834, Nr. VII., S. 24 |

| Download: | XML |

VII.

Bericht des Hrn. Francoeur uͤber verschiedene

Uhrmacherarbeiten, welche Hr. Perron von Besançon der Société d'encouragement

vorlegte.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. August 1833, S. 249.

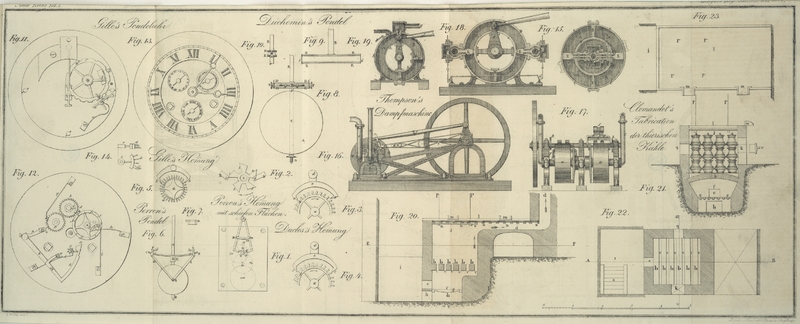

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Francoeur's Bericht uͤber verschiedene

Uhrmacherarbeiten.

Hr. Perron hat die Gesellschaft um die Beurtheilung

mehrerer Producte seiner Kunst und Gewandtheit gebeten. Diese Gegenstaͤnde

sind: 1) eine neue Hemmung fuͤr Pendeluhren; 2) eine neue Art von

Compensation, und 3) Plane der Thurmuhr zu Ornans. Die Commission hat die Ehre der

Gesellschaft folgende Bemerkungen uͤber diese Gegenstaͤnde

vorzutragen.

1. Von der Hemmung mit beweglichen

Walzen.

Dieses Stuͤk zeichnet sich hauptsaͤchlich durch die Art und Weise aus,

auf welche das sogenannte Hemmungsrad arbeitet. Die Zaͤhne dieses Rades sind

naͤmlich an den Enden so abgeschnitten, daß sie schiefe Flaͤchen

bilden, und auf diese wirken die Arme des Ankers nach einander, damit die Triebkraft

dem Pendel wieder jenen Theil der Bewegung zuruͤkgebe, die er durch die

Widerstaͤnde verliert. Zur Verminderung der Reibung bringt Hr. Perron an jedem Arme des Ankers eine bewegliche Walze an,

welche die Reibungen in Reibungen von der zweiten Gattung verwandelt. Es ist dieß

die umgekehrte Graham'sche Hemmung, denn dieser

beruͤhmte Kuͤnstler hatte die schiefen Flaͤchen an den Enden

der Arme des Ankers angebracht. Uebrigens ist die Hemmung des Hrn. Perron sehr sorgfaͤltig ausgefuͤhrt. Zur

Vermeidung des Vorruͤkens sind an dem Anker Nußschrauben angebracht.

Was nun die Prioritaͤt der Erfindung betrifft, so muͤssen wir bemerken,

daß die Uhrmacher schon seit mehreren Jahren einen Theil der schiefen

Flaͤchen des Ankers auf die Zaͤhne des Hemmungsrades zu

uͤbertragen suchten. Hr. Duclos that noch mehr;

denn er hat an seinen zierlichen Uhren aus Pappendekel, welche so großes Interesse

erregten, und welche wegen ihrer sinnreichen Einrichtung auch wirklich der

allgemeinen Aufmerksamkeit wuͤrdig waren, diese Flaͤchen ganz auf die

Zaͤhne des Rades uͤbergetragen. Der geringe Absaz, welchen diese Uhren

hatten, benimmt ihren Einrichtungen nichts von ihrem Verdienste, indem dieses auf

anderen Gruͤnden beruht.

Hr. Gille hat im lezten Julius ein Patent auf die ruhende

Hemmung seiner Pendeluhren mit Weker genommen, und an diesen Uhren auch

Raͤder mit schiefen Flaͤchen angebracht, die den Raͤdern der

Secunden-Pendeluhr des Hrn. Perron aͤhnlich

ist.

Die Hemmungen des Hrn. Duclos sind

zuruͤkspringende; allein der Ruͤksprung ist an denselben geringer, als

an der Hemmung des Hrn. Perron. Hr. Duclos sagt, daß er auch ruhende Hemmungen verfertigt habe, was bei seinem

Systeme leicht begreiflich ist. Die Hemmungen des Hrn. Gille sind ruhende; jene des Hrn. Perron

hingegen zuruͤkspringende, weil er die schiefen Flaͤchen auf

bewegliche Walzen des Ankers wirken laͤßt, und weil die schiefen

Flaͤchen nicht mit dem Anker concentrisch sind. Da diese Systeme in den bis

jezt uͤber diesen Gegenstand erschienenen Werken nicht beschrieben sind, so

schlagen wir vor dieselben im Bulletin bekannt zu

machen.

Hr. Perron scheint die Pendeluhren aus Pappendekel nicht

genau untersucht zu haben; denn er glaubt, daß dieselben mit der Graham'schen Hemmung gehen, waͤhrend es doch gewiß

ist, daß die Zaͤhne des Rades mittelst schiefer, an den Enden dieser

Zaͤhne befindlicher Flaͤchen auf einen Anker mit Fluͤgeln aus

Horn wirken. Er irrt auch, wenn er seine Erfindung als mit einer freien Hemmung

ausgestattet darstellt.

2. Von dem Compensator der

Pendeluhr.

Hr. Perron bringt unter der Linse einen horizontalen,

bimetallischen oder aus zweierlei Metallen bestehenden Arm an, welchen er an der

Aufhaͤngestange befestigt, so daß die Linse bei den Veraͤnderungen der

Temperatur durch die Formveraͤnderung dieses Stabes hinauf- oder

herabsteigt, damit auf diese Weise der Mittelpunkt der Schwingung versezt, und die

Laͤnge der Aufhaͤngung unwandelbar gemacht wird.

Es ist offenbar, daß Hr. Perron die fruͤheren, der

seinigen aͤhnlichen Erfindungen nicht kannte; denn sein Pendel ist bis auf einige

Verschiedenheiten in der Form einem Pendel, welches sich schon lange Zeit

uͤber in der Sammlung der Gesellschaft befindet, vollkommen gleich. Der

Compensationsstab dieses lezteren ist naͤmlich gerade, waͤhrend jener

des Hrn. Perron gekruͤmmt ist. Hr. Duclos, der dieses Pendel einst der Gesellschaft

vorlegte, fuͤhlte wohl, daß dasselbe wegen der Schwierigkeit, mit der sich

der Apparat reguliren laͤßt, in der Anwendung Hindernisse finden

duͤrfte; uͤbrigens hat er viele Pendeluhren nach diesem Principe

verfertigt, und namentlich eine fuͤr das Observatorium zu Nantes, welche in

der Industrieausstellung vom Jahre 1821 zu sehen war. Dieses Verfahren wurde ferner

auch bei mehreren Thurmuhren aus der Fabrik des Hrn. Cahier von Tillay befolgt.

3. Von der Thurmuhr zu

Ornans.

Die Thurmuhr zu Ornans, welche Hr. Perron in einer

deutlichen, aber etwas nachlaͤssigen Zeichnung vorlegte, ist zwar sehr gut

ausgefuͤhrt, enthaͤlt aber in ihrer Einrichtung nichts Neues. Das bei

ihr befolgte System ist ganz dasselbe, wie jenes an den sogenannten

Jura-Uhren. Eine Stundenschneke regulirt den Gang des Rechens, und ersezt das

gewoͤhnliche Zaͤhlrad, und dieser Rechen steigt auf einen Grad herab,

welcher die Zahl der Schlaͤge bestimmt, die der Hammer macht, wenn sich der

Rechen erhebt. Eben dieß gilt auch von dem Schlagwerke der Viertelstunden, welches

durch eine Schneke mit zwoͤlf Zaͤhnen, von denen jeder drei Grade hat,

regulirt wird. Derjenige dieser Grade, auf welchen der zweite Rechen trifft,

bestimmt den Hammer einen, zwei oder drei Schlaͤge zu machen. Die ganze

Einrichtung ist sehr sinnreich, sie bietet jedoch, wie gesagt, nichts Neues dar.

Die von Hrn. Perron vorgelegten Gegenstaͤnde geben

einen neuen Beweis von dem Scharfsinne und den Kenntnissen dieses Kuͤnstlers.

Das System der Hemmungsraͤder mit schiefen Flaͤchen wird sich sehr

nuͤzlich bewaͤhren, und duͤrfte, weil es viel leichter

auszufuͤhren ist, an den Taschenuhren mit Vortheil das Cylinderrad ersezen.

Die Raͤder mit schiefen, auf Stifte wirkende Flaͤchen scheinen sich

naͤmlich mehr fuͤr die Taschenuhren, als fuͤr die Pendeluhren

zu eignen, weil dadurch, vorausgesezt, daß sie wie an den englischen und

schweizerischen Taschenuhren an der Unruhe angebracht werden, eine freie Hemmung

entsteht. Schon dadurch, daß hier Ankerstifte wirken, wird die Wirkung viel

sicherer, waͤhrend die Hemmung an den Pendeluhren ungeachtet der beweglichen

Stifte keine freie, und nicht ein Mal eine ruhende seyn kann. Was uͤbrigens

die Prioritaͤt der Erfindung betrifft, so lassen wir diese Frage dahin

gestellt seyn, indem Hr. Perron versichert, schon im Jahre 1798 Uhren nach

diesem Systeme verfertigt zu haben.

Die Commission schlaͤgt daher vor die Hemmungen der HH. Perron, Gille und Duclos, so wie die

Compensatoren der HH. Perron und Duchemin durch Beschreibungen und Abbildungen allgemein bekannt zu

machen.

I. Beschreibung der Hemmung mit

schiefen Flaͤchen und beweglichen Walzen von Hrn. Perron, Uhrmacher

zu Besançon.

Die Hemmung ist bekanntlich der wesentlichste und zarteste Theil an allen zum

Messen der Zeit bestimmten Instrumenten. Die Triebkraft muß mittelst guter

Verzahnungen und ohne Verlust an Kraft an dieselbe gelangen, so daß die Hemmung

einzig nur dazu dient, dem Pendel das wieder zu ersezen, was es, wenn es auf

einer Schneide ruht, durch die Reibung am Aufhaͤngungspunkte, und wenn es

mittelst Federn aufgehaͤngt ist, durch den Widerstand der Luft und der

Aufhaͤngfedern verliert. Dieser Zwek laͤßt sich also erreichen: 1)

wenn man eine Hemmung verfertigt, deren Strich (trainée) auf den Hebeln lang ist, indem man das Pendel nur

kurze Schwingungen beschreiben laͤßt, die bekanntlich mehr isochron oder

gleichmaͤßig sind, als die großen; 2) wenn man kein Oehl an die

Aufhaͤngepunkte bringt, indem das Oehl, wenn es diker wird, die Reibung

vermehrt. Diese Bedingungen werden nun durch die Hemmung mit beweglichen Walzen

erfuͤllt. Hr. Perron versichert diese

beweglichen Walzen an einer astronomischen Pendeluhr angebracht zu haben, an

welcher er die Walzen in Rubinen laufen ließ.

Diese Hemmung, welche man in Fig. 1 und 2

abgebildet sieht, besteht aus einem Hemmungsrade C,

deren fuͤnf mit 1, 2, 3, 4 und 5 bezeichnete Zaͤhne eine dreiekige

Form und eine schief abgeschnittene Flaͤche haben. Jeder dieser

Zaͤhne wirkt wechselsweise auf die Walzen, welche mittelst zweier

Bruͤken oder Galgen an den Armen BD

angebracht sind. Der Mittelpunkt der Bewegung dieser Arme oder dieser

Hemmungsstuͤke befindet sich in A. In der

Stellung, in welcher die Hemmung abgebildet ist, hat der Zahn oder das Dreiek 1

eben auf die Walze des Armes B gewirkt, und

denselben von dem Mittelpunkte des Rades entfernt, waͤhrend sich der Arm

D demselben indessen naͤherte. In

demselben Augenblike, in welchem der Zahn 1 die Walze an der Seite B verlaͤßt, ruht der Zahn 2 auf der Walze des

Armes D, der sich in Folge des Impulses, der ihm

durch die Einwirkung des Dreiekes 1 auf die Walze des Armes B mitgetheilt worden, dem Mittelpunkte des Rades zu

naͤhern fortfaͤhrt. Ist die Kraft dieses Impulses erschoͤpft, so

gelangt der Arm D in Folge seiner eigenen Schwere

wieder an seine fruͤhere Stellung zuruͤk; das Dreiek 2 wirkt dann

mit seiner schiefen Flaͤche auf die Mitte des Armes D, und gibt demselben auf diese Weise einen neuen

Impuls oder Stoß, worauf dann das Dreiek 3 auf die Walze des Armes B zu ruhen kommt und seinen Impuls erhaͤlt.

Hierauf stemmt sich das Dreiek 4 auf die Walze des Armes D, und diese Wirkung dauert auf diese Weise so lange fort, bis die

Triebkraft erschoͤpft ist.

Der Erfinder sagt, daß sich diese Hemmung sehr leicht verfertigen laͤßt,

daß die Reibung bei ihr gering ist, daß sie eine sehr geringe Triebkraft

erfordert, und daß die Walzen nicht eingeoͤhlt zu werden brauchen. Er

bemerkt, daß das Rad an der Graham'schen Ankerhemmung

30 Zaͤhne hat, und auf die Hebel des Ankers und hierauf auf die convexen

und concaven, sehr weit von dem Mittelpunkte der Bewegung des Ankers entfernten

Ruhepunkte wirkt. Dieß veranlaßt eine weit groͤßere Reibung, so daß das,

was durch die Aushebungen (levées) an Kraft

gewonnen wird, auf den Ruhen wieder verloren geht. An der neuen Hemmung ist dieß

gerade umgekehrt; das Rad wirkt indem es sehr klein ist, mittelst kurzer Hebel

auf große, sehr weit von dem Mittelpunkte der Bewegung entfernte Armhebel der

Hemmung; die Ruhen, welche an dem Rade Statt finden, geschehen auf einem sehr

kurzen Hebel, und dieser Hebel verkuͤrzt sich sogar noch durch die großen

Supplementbogen, indem er sich dem Mittelpunkte der Bewegung beilaͤufig

bis auf eine Linie naͤhert. Hieraus erhellt, daß von Seite des Rades eine

große Kraft auf die an den Armen der Hemmung angebrachten Walzen

ausgeuͤbt wird, und daß die Ruhen die Kraft des Impulses aufheben, weil

der wirkende Hebel sich in dem Maße, als die Supplementbogen groͤßer und

groͤßer werden, immer mehr und mehr verkuͤrzt. Es erhellt ferner,

daß diese Hemmung eine sehr freie ist, weil das Rad auf Walzen statt auf Stifte

wirkt; die Walzen haben naͤmlich keine Reibung, und es entsteht folglich

keine Abnuͤzung und mehr Bestaͤndigkeit in dem Isochronismus der

Schwingungen.

Statt an dem Hemmungsrade, an dessen Welle sich der Secundenzeiger befinden

sollte, 30 Zaͤhne anzubringen, hat es der Erfinder fuͤr besser

erachtet, dem vorlezten Rade 60 in ein Getriebe mit 10 Fluͤgeln

eingreifende Zaͤhne, und dem Hemmungsrade nur 5 Zaͤhne zu geben.

Die Zaͤhne des Secundenrades stehen immer in denselben

Verhaͤltnissen mir den Fluͤgeln des Getriebes des Hemmungsrades

und mit den Zaͤhnen dieses Rades; der Secundenzeiger muß daher auf einem

gut eingetheilten Zifferblatte die Secunden immer mit großer Genauigkeit

angeben.

II. Beschreibung der Hemmung des

Hrn. Duclos.

Diese Hemmung wurde von Hrn. Duclos an den Uhren

angewendet, die derselbe aus Pappendekel, verfertigte, und die seiner Zeit so

großes Aufsehen machten. Die Raͤder bestanden aus Pappendekel, und die

Fluͤgel des Ankers aus Horn. In Fig. 3 sieht man die

Stellung dieser Hemmung im Augenblike der Aushebung; Fig. 4 zeigt dieselbe

hingegen im Augenblike des Falles.

a ist das Aushebungsrad.

b sind die Zaͤhne desselben;

c sind die Ruhebogen;

d ist die Achse des Ankers;

e der Anker aus Horn.

Die Aushebung geschieht durch die schiefe Flaͤche des Zahnes b; der Fall oder die Ruhe, wenn dieser Zahn den

Anker verlaͤßt, wie man dieß aus Fig. 4 sieht. Die

Ruhebogen sind mit einer und derselben Zirkeloͤffnung gezogen, deren

Mittelpunkt sich in d befindet.

III. Beschreibung der Hemmung mit

schiefen Flaͤchen des Hrn. Gille.

Diese aus Fig.

5 ersichtliche, ruhende Hemmung ist nach dem Graham'schen Principe gebaut.

Das Rad c hat Zaͤhne aa, deren Ende schief abgeschnitten ist, und

auf welche abwechselnd die Fluͤgel bb

des Ankers treffen. Da diese Fluͤgel gleich lang sind, so wird die Unruhe

mit einer regelmaͤßigen Reibung eben so weit auf die eine, als auf die

andere Seite getrieben, wobei die Ruhe auf demselben Kreise Statt findet.

IV. Beschreibung des

Compensations-Pendels des Hrn. Perron.

Man sieht dieses Pendel in Fig. 6. AB ist die Pendelstange; CD ein aus Stahl und Messing bestehender Stab,

welcher mittelst einer Schraube mit ausgekerbtem Kopfe E an der Pendelstange befestigt ist. Die Pendelstange geht frei durch

die Linse, und diese Linse ist mittelst zweier Laͤufer F, G, mit denen die beiden Stangen H, J durch Charniergelenke verbunden sind, an den

Enden des bimetallischen Stabes CD

aufgehaͤngt. Die beiden Stangen HJ

tragen die Linse naͤmlich mittelst einer durch deren Mittelpunkt gehenden

Schraube, und die ganze Einrichtung ist so getroffen, daß sich die beiden

Stangen sowohl an den Laͤufern, als an dem Mittelpunkte der Linse in

Folge des Temperaturwechsels frei bewegen koͤnnen.

Der Stab CD muß aus gut gehaͤmmertem

Messinge verfertigt und drei Mal so dik als der staͤhlerne Stab seyn,

welcher leztere, nachdem er gehaͤrtet worden und nachdem man ihn blau

anlaufen ließ, mittelst zahlreicher, nahe an einander befindlicher Stifte an den

Messingstab genietet wird, so daß beide Staͤbe gleichsam nur einen und

denselben Koͤrper ausmachen.

Hr. Perron hat dem Messingstabe deßhalb eine so

bedeutende Dike gegeben, weil er den staͤhlernen Stab

uͤberwaͤltigen und ihn je nach dem Temperaturgrade nach

verschiedenen Richtungen biegen muß. Diese zusammengesezte Stange kann nun

gerade oder gebogen seyn, wie man aus der Abbildung ersieht. Wenn derselbe bei

einer mittleren Temperatur von 10° gerade ist, so wird er eine convexe

Form annehmen, wenn man ihn in einer Trokenstube einer Hize von 27°

aussezt, weil sich das Messing staͤrker ausdehnt als der Stahl, und weil

sich der zusammengesezte Stahl also kruͤmmen muß. Sinkt die Temperatur

hingegen von diesen 27° wieder auf 0°, so werden sich die beiden

Staͤbe verkuͤrzen; da sich der Messingstab jedoch hierbei mehr

zusammenzieht, als der staͤhlerne, so wird der zusammengesezte Stab

concav werden. Wuͤrden die beiden Metalle von einander getrennt seyn, so

wuͤrde deren ungleiche Ausdehnung nur in gerader Linie Statt finden, und

haͤtten die beiden Staͤbe gleiche Dike, so wuͤrde der

staͤhlerne den messingenen hindern sich zu kruͤmmen.

Wenn nun die Pendeluhr mit ihrem bimetallischen Stabe versehen und die Uhr nach

einer Temperatur von 0°, der man sie aussezt, regulirt ist, so wird sich

die Pendelstange, wenn die Temperatur um 27° R. steigt, um 78/360 Linien

verlaͤngern, und die Uhr also in 24 Stunden um 20 bis 25 Secunden zu

spaͤt gehen. Der bimetallische Stab muß laͤnger seyn, als es

noͤthig ist; und wenn die an den beiden Enden angebrachten Laͤufer

F, G die Linse um 90 oder 100/362 Linien heben,

so ist der Stab zu lang. In diesem Falle naͤhert man dann die

Laͤufer dem Mittelpunkte des Stabes, und haͤlt sie an den Punkten

2,2 an; dann wiederholt man den Versuch noch ein Mal, und ist die

Verlaͤngerung noch zu groß, so bringt man die beiden Laͤufer an

die Punkte 3,3. Wenn man nun bei diesem wiederholten Versuche 78/360 Linien

erhaͤlt, so wird der bimetallische Stab gerade das zur Compensation

erforderliche Maß haben, weil er die Linse dann gerade um so viel emporhebt, als

sie in Folge der Verlaͤngerung der Pendelstange herabsank. Auf diese

Weise wird der Mittelpunkt der Pendelschwingung immer gleich weit von dem

Aufhaͤngepunkte entfernt bleiben.

In Fig. 7

sieht man ein Stuͤk des bimetallischen Stabes in der Haͤlfte der

natuͤrlichen Groͤße, und so wie er sich fuͤr eine Linse von

beilaͤufig

20 Pfunden eignet, abgebildet. Die beiden punktirten Linien bezeichnen den

Durchgang der Stifte, mittelst welcher die beiden Staͤbe mit einander

verbunden sind; der obere duͤnnere Stab besteht aus Stahl.

V. Beschreibung des

Compensationspendels des Herrn Duchemin.

Fig. 8 ist

ein Laͤngendurchschnitt des Compensators des Hrn. Duchemin.

Fig. 9

zeigt denselben in der Haͤlfte der natuͤrlichen Groͤße und

ohne Stellschrauben.

Fig. 10

ist ein Querdurchschnitt.

Gleiche Buchstaben beziehen sich an saͤmmtlichen Figuren auch auf gleiche

Gegenstaͤnde.

A ist die Linse.

B, die obere an dem Compensator befestigte

Stange.

C, die untere Stange, welche die Linse

traͤgt.

D, D, E, E sind die Compensationsstaͤbe,

welche zu 2/3 aus Messing und zu 1/3 aus Stahl bestehen. Die in Fig. 9 durch Punkte

angedeuteten Linien bezeichnen die Kruͤmmungen, welche diese

Staͤbe bei der Ausdehnung erleiden.

n ist eine große horizontale Schraube, welche nach

Rechts und nach Links mit Schraubengaͤngen versehen ist, und welche die

beiden als Schraubenmuttern dienenden Stuͤke g,

g traͤgt, von denen die eine nach Rechts, die andere nach Links

mit Schraubengaͤngen ausgestattet ist.

FF sind ausgekerbte Knoͤpfe, die sich

an den Enden der Stellschraube nn

befinden.

G ist eine Schraubenmutter, die zum Reguliren der

Laͤnge des Pendels dient.

Die beiden horizontalen, bimetallischen Staͤbe D,

D, E, E sind an ihren Enden mittelst zweier Platten ii mit einander verbunden. Diese Platten sind

mit Huͤlfe von vier Schrauben befestigt, und werden dadurch auch so weit

von einander entfernt gehalten, daß die beiden Stuͤke gg und die Stellschrauben nn auf dem unteren Stabe EE ruhen koͤnnen, ohne daß sie dabei

den oberen Stab D beruͤhren. Die Stange B ist in den Stab DD des Compensators geschraubt; die Stange C, welche die Linse traͤgt, geht bei s frei durch den unteren Stab EE,

und ist bei l an der Mitte der Stellschraube nn eingehaͤngt.

Der Compensator ist so eingerichtet, daß das Messing an den bimetallischen

Staͤben nach Innen gekehrt ist, so daß der Compensator auf diese Weise durch die

Ausdehnung solche Formveraͤnderungen erleidet, wie sie in Fig. 9 durch punktirte

Linien angedeutet sind. Man sieht, daß derselbe durch die Ausdehnung seinen

Parallelismus verloren hat, und daß die Linse durch die doppelte und

gleichzeitige Wirkung der beiden bimetallischen, ausgedehnten Staͤbe des

Compensators an dem Stabe EE

aufgehaͤngt ist.

Wenn man nun die Stellschraube nn mittelst

eines der Knoͤpfe F in Bewegung sezt, so

entfernen oder naͤhern sich die Schraubenmuttern gg den Enden des Compensators, je nachdem man

die Schraube nach Links oder nach Rechts dreht. Dieß geschieht, wenn man den

wahren Compensationspunkt finden will, eine Operation, welche geschehen kann,

ohne daß die Pendeluhr in Unordnung geraͤth, weil die als

Schraubenmuttern dienenden Stuͤke gg

bei mittlerer Temperatur auf einer beinahe ebenen und horizontalen

Flaͤche gleiten. Man bemerkt ferner auch, daß das Gewicht der Linse,

welche mittelst der Stange C an der Schraube nn eingehaͤngt ist, diese Schraube auf

die Stuͤke gg druͤkt, und also

bewirkt, daß sich diese gegen die obere Flaͤche des bimetallischen Stabes

EE stemmen; daß dieser Stab durch die

beiden duͤnnen Stahlplatten ii mit dem

oberen Stabe DD verbunden ist, und endlich,

daß der obere Stab an der Pendelstange B befestigt

ist. Die Enden der Stellschraube nn gehen frei

durch die Platten ii; nur wird eines der Enden

durch einen Einschnitt zuruͤkgehalten, durch welchen dieses Ende an einer

und derselben Stelle festgehalten wird, wenn man die Schraube dreht. Der

Erfinder hat alle Vorsichtsmaßregeln getroffen, damit der Compensator bei den

Bewegungen, welche durch die Veraͤnderungen der Temperatur bewirkt

werden, kein Hinderniß erleide.

Der Punkt, an welchem die durch die Veraͤnderungen der Temperatur bewirkte

auf- und absteigende Bewegung am Compensator am ausgesprochensten ist,

befindet sich gegen die Mitte des bimetallischen Stabes EE in der Naͤhe der Stange C bei s. Wenn man die

Stuͤke gg daher diesem Punkte

naͤhert, so wuͤrde die Linse das Maximum ihrer auf- und

absteigenden Bewegung besizen, wenn die Laͤnge der Stangen BC keinen Veraͤnderungen unterworfen

waͤre. Weil aber bei derselben Temperatur, in welcher sich der

Compensator befindet, eine Veraͤnderung in der Laͤnge der Stangen,

d.h. in der Laͤnge des Pendels Statt findet, so muß dieser Unterschied

durch irgend einen Punkt der Bewegung des Compensators an dem bimetallischen

Stabe EE corrigirt oder compensirt werden.

Diesen Punkt muß man nun mit den Stuͤken gg suchen, indem man sie mittelst der Stellschraube nn bewegt, und zwar gegen den Mittelpunkt des

Compensators, wenn die Uhr in Folge der vermehrten Waͤrme

zuruͤkbleibt, gegen die Enden hingegen, wenn sie vorgeht. Diese Operationen werden

vorgenommen, nachdem das Pendel bei verschiedenen Temperaturen probirt

worden.

Tafeln