| Titel: | Die Reinigung der Körner für den Mahlproceß und ihr Einfluß auf denselben; von R. Jacobi, Techniker in Hettstädt. |

| Autor: | Robert Jacobi |

| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. CXVII., S. 411 |

| Download: | XML |

CXVII.

Die Reinigung der Körner für den Mahlproceß und

ihr Einfluß auf denselben; von R. Jacobi, Techniker in

Hettstädt.

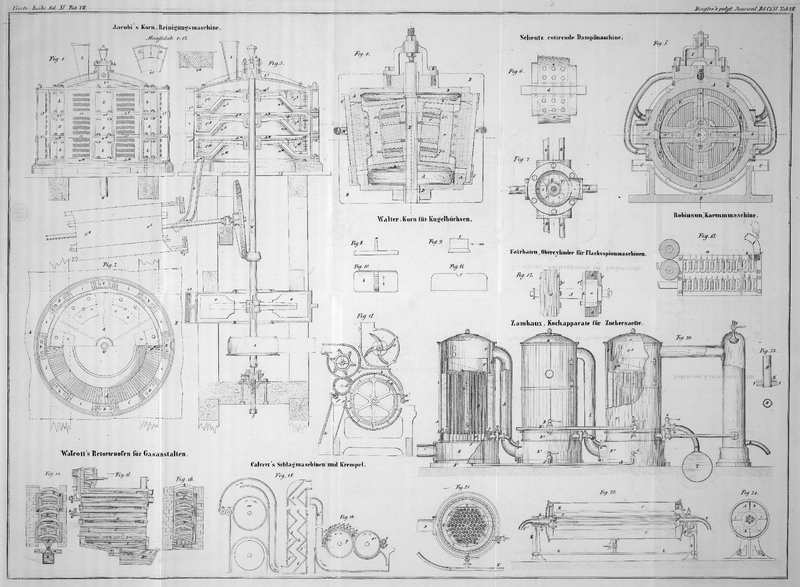

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Jacobi, über die Reinigung der Körner für den Mahlproceß und ihren

Einfluß auf denselben.

Die großen Fortschritte in allen Industriezweigen, welche die letzten Decennien

auszeichnen, machten sich auch in dem Betriebe und in der Mechanik des Mühlenwesens

geltend, wie die große Verbreitung der sogenannten amerikanischen, schweizer und

wiener Mahlmethoden in ihren verschiedenen Abarten und Combinationen genügend

beweist. Der gesteigerte Luxus stellte an die Beschaffenheit und Weiße des Mehles

für das Gebäck immer höhere Anforderungen, denen man, ohne geringere Quantitäten

weißen Mehles erzielen zu wollen, einerseits durch sehr einfache, sinnreiche und

wirksame, andererseits aber auch durch sehr complicirte, sinnlose und unnütze

Unordnungen zu genügen strebte. Es scheint fast, als habe man in Bezug der möglichen

Hülfsmittel die gesammte Mechanik dieses Feldes nahezu erschöpft. – Auffallend bei diesen eben so

rastlosen als vielseitigen Bestrebungen ist die Thatsache, daß mit der

Vervollkommnung der Mahlmethoden, Hülfswerke u.s.w. die Verbesserung der

Reinigungsmaschine nicht gleichen Schritt hielt. Eine Wanderung durch die neueren

Mühlenetablissements wird bei aufmerksamer Betrachtung der durch die

Reinigungsmaschine für den Mahlproceß vorbereiteten Körner die letztere Behauptung

vollkommen rechtfertigen.

Wer sich die Mühe gab, in die Feinheiten des Mahlprocesses und in die physikalische

Natur der Fruchtkörner, namentlich des Weizens, tiefer einzudringen, wird gefunden

haben, daß die Vernachlässigung einer sorgsamen Reinigung durch den ganzen

Mahlproceß ihre üblen Folgen schleppt; er wird dann auch erkannt haben, daß eine,

höheren Anforderungen genügende, sachgemäße Reinigung der Körner (namentlich des

Weizens) eigenthümliche Schwierigkeiten darbietet, die nicht so ohne weiteres zu

beseitigen sind. Er wird dann auch zugeben müssen, daß die bisherigen Einrichtungen

der Reinigungsmaschinen der Natur der Körner nicht angemessen sind und auch ihrem

Zwecke nicht entsprechen.

Drei Abtheilungen sind es, in welche der Reinigungsproceß nothwendig zerfallen muß,

um sachgemäß beendet werden zu können: vorherige Sonderung der Körner von feineren

(Staub, Sand etc.), wie auch von gröberen (Erbsen, Steinen etc.) Verunreinigungen;

die Reinigung der gesonderten Körner selbst, und endlich Sonderung der gereinigten

und gesunden Körner von Staub, Schalenfragmenten u.s.w., sowie von kranken Körnern,

thierischen Excrementen, Spreu. – Die erste Sonderung ist erforderlich, um

die arbeitenden Theile der Maschine sowohl vor verfrühter Abnutzung (durch Sand),

als auch vor unvermeidlicher Beschädigung (durch Steine etc.) zu schützen; die

letztere aber hat Theile zu entfernen, welche man entweder gar nicht vermahlen darf,

oder welche für sich zu geringen Mehlsorten vermahlen werden müssen, um das

größtmögliche Quantum weißen Mehles aus einer gegebenen Menge Körner zu

erzielen.

Nicht allein der Staub, sowie andere, den Körnern etwa zufällig beigemischte oder

ihnen anhaftende Verunreinigungen, als Flug- und Steinbrand, sind es, welche

die Beschaffenheit, namentlich die Weiße des Mehles alterirend, entfernt werden

müssen; sie spielen in letzterer Beziehung unläugbar eine große Rolle, eine nicht

minder große, vielleicht größere Rolle spielen aber noch Bestandtheile, welche jedem

gefunden Fruchtkorn von Natur in gleicher Weise eigenthümlich sind und die der

Reinigungsproceß ebenfalls entfernen muß: der Keim, das demselben entgegengesetzte,

bei Weizen mehr, bei Roggen minder (oft kaum erkennbar) ausgebildete Bärtchen, und das oberste der

fünf, den Mehlkern umgebenden Häutchen, die Epidermis.

Wie das Cerealin eine wichtige Stelle einnimmt im Haushalte der Fruchtkörner unserer

Cerealien, den Mehlkern im trockenen Zustande wohl mit vor Umwandlung schützend,

seine Zersetzung aber zur Ernährung der beginnenden Pflanze sofort einleitend,

sobald genügende Feuchtigkeit das Erwachen des Keimes bedingt, so auch nimmt wohl

das Oel, mit welchem der Keim reichlich durchdrungen ist, eine hohe Stelle ein unter

den Mitteln, die ihm zur Erhaltung seiner Lebenskraft geboten sind. Ein einfaches

Experiment genügt, sich von der reichlichen Gegenwart dieses Oeles zu überzeugen:

man nimmt einige abgelöste Keime auf weißes Papier und zerdrückt sie kräftig mit dem

Nagel des Daumens; der Nagel zeigt sich fettig glänzend, im Papier entsteht ein

Fettfleck von verhältnißmäßig großer Ausdehnung, der sich noch vergrößert, wenn man

das Papier auf 50 bis 60° R. erwärmt; höher erwärmt, verflüchtigt sich das

Oel; der Fettfleck verschwindet lange bevor sich das Papier zu bräunen beginnt. Es

gehört sonach dieses Oel mit zu den flüchtigsten des Pflanzenreiches.

So nothwendig dasselbe für den Haushalt des Kornes aber auch seyn mag, so überflüssig

und schädlich ist es für den Mahlproceß. Denn hier erleidet der Keim ebenfalls eine

starke Quetschung, unter welcher er das Oel an die nächstliegenden Mehltheilchen

abgibt. Daß dieselben durch seine Aufnahme an Weiße verlieren müssen, ist im

Mahlprocesse selbst wohl kaum direct nachweisbar, jedoch durchaus nicht zu

bezweifeln. Eben so zweifellos ist wohl die Annahme, daß die von dem Oele

durchdrungenen Mehltheilchen zäher werden als die anderen, daß sie sich schalig

breit mahlen und so einer genügenden Zertheilung größeren Widerstand

entgegensetzend, als Weißmehl entweder verloren gehen, oder zu ihrer Mitgewinnung

eine weitere Zerkleinerung der Gesammtmasse nöthig machen, deren Folge dann

gelberes, buntes Mehl seyn muß. – Obwohl der Mahlproceß das Mahlgut in den

mehrsten Fällen mehr oder minder erwärmt, so ist doch diese Erwärmung nie

hinreichend um das Oel zu verflüchtigen; es verbleibt daher im Mehle, wird

jedenfalls wie andere vegetabilische Oele unter dem Einfluß der Atmosphäre ranzig

und dürfte daher zum früheren Verderben des Mehles wesentlich beitragen. Die

Entfernung des Keimes vor dem Vermahlen erscheint daher unerläßlich.

Der Bart am entgegengesetzten Ende der Körner besteht, wie unter dem Mikroskop leicht

zu erkennen, aus feinen Haarröhrchen, die anscheinend nur während der

Entwickelungsperiode eine Function dahin erfüllen, daß sie die Atmosphäre mit dem

Innern des Kornes ein- und ausathmend in Verbindung setzen. Denn ihre

Entfernung hat weder auf die Haltbarkeit noch auf die Keimfähigkeit der gereiften Frucht

nachweisbaren Einfluß. – Der Querschnitt dieser Haarröhrchen ist vielmehr

kleiner als der Durchmesser eines fertigen Mehlkornes; ihre Farbe ist schmutzig

weiß, grau bis bräunlich, somit viel dunkler als die Farbe des Mehles. Beläßt man

sie am Korne und unterzieht man sie mit diesem dem Mahlprocesse, so werden sie, von

ihrem Sitze getrennt, nothwendig mit durch die Maschen der Sichtwerke fallen und

durch ihre tiefere Färbung das Mehl verdunkeln. Sie wirken aber nicht allein in

dieser Weise, sondern besonders noch dadurch nachtheilig auf das Ansehen des Mehles

ein, daß sie als lange Cylinder geformt, eine ungleiche Lage der Mehlkörner

bedingen, in deren Folge bei ihrer ziemlich gleichmäßigen Vertheilung größere als

die normalen Zwischenräume entstehen, die dem Lichte weniger zugänglich sind und

durch tiefere Schatten einen graueren Farbeton hervorbringen, als er dem Mehle

eigenthümlich ist. Ein unbewaffnetes, selbst scharfes Auge läßt das Geschilderte

schwer genügend erkennen; die Anwendung einer guten Loupe wird aber jeden etwaigen

Zweifel beschwichtigen.

Außer den vorgenannten nachtheiligen Eigenschaften besitzt der Bart noch die, gleich

dem Spalt oder der Kerbe des Kornes ein sicherer Aufenthaltsort für allerlei

staubförmige Unreinigkeiten zu seyn, die sich wegen seiner pelzartigen

Beschaffenheit hartnäckig in ihm behaupten. Die Nothwendigkeit, die Körner möglichst

vollständig rasirt zum Vermahlen zu bringen, ist hiernach einleuchtend.

Die Epidermis, das Aeußerste der den Mehlkern umgebenden Häutchen, gibt sich

besonders bei Roggen und bei etwas feuchtgeerntetem Weizen gewöhnlich dadurch dem

bloßen Auge zu erkennen, daß sie das folgende Häutchen, mehr oder weniger fest

anliegend, faltig umgibt. Man kann sie vom trockenen Korne schon durch geringes

Schaben mit dem Nagel entfernen, so weit sie eben faltig locker sitzt. Nimmt man

mehrere Körner zwischen die hohlen Hände und reibt sie drehend einige Zeit, so wird

sie größtentheils abgelöst. Man wird in beiden Fällen finden, daß sie wie der Bart

schmutziggrau, selbst bis braunroth gefärbt ist, und daß sie wegen ziemlicher

Sprödigkeit der Zerkleinerung durch Zerreiben zwischen den Fingern weniger

Widerstand entgegensetzt als der Mehlkern, sowie daß die zerriebenen Theilchen

schwache, flache Scheibchen bilden. Die Epidermis wird, wenn sie in den zu

vermahlenden Körnern verblieb, sonach gleich den Haarröhrchen des Bartes in

zweifacher Weise, nämlich durch dunklere Farbe und durch ungleiche Form ihrer

zerkleinerten Theile, den wirklichen oder scheinbaren Farbeton des Mehles

benachteiligen. Auch sie muß daher, soweit irgend thunlich, vor dem Vermahlen durch

den Reinigungsproceß entfernt werden.

Seit etwa 12 Jahren bot sich mir mehrfach Gelegenheit dar, Reinigungsmaschinen

verschiedener Construction auszuführen, diese und andere im Betriebe beobachten und

über ihre resp. Wirkungen Erfahrungen sammeln zu können. Da eine specielle

Aufzählung derselben hier zu weit führen würde, mag eine Mittheilung der wichtigeren

Resultate genügen, wie sie für die verschiedenen Constructionen und durch ihren

Einfluß auf den Mahlproceß sich constatirten.

Läufer, Böden oder andere Stücke von Sandstein als arbeitende Theile bei der

Reinigung verwendet, üben auf die Körner nur zu leicht eine nachtheilige Wirkung

aus, indem sie die Hüllen ritzen und so eine Beschädigung derselben herbeiführen,

die sich beim Vermahlen durch verfrühte, zu große Zertheilung der Kleien kund gibt,

welche eine dunklere, namentlich bunte Farbe des Mehles verursacht.

Scharfe Kanten an Eisenblechen, Stiften u.s.w. wirken in gleicher Weise; auch sie

müssen deßhalb, gleich dem Sandstein, verworfen werden.

Eine Erwärmung der Körner durch den Reinigungsproceß ist sorglich zu vermeiden, weil

sich warm gewesene Körner immer „pelzig“ mahlen und ohne

Ausnahme gelbes Mehl liefern.

Ununterbrochene, größere Höhe stehender Cylinder (wie bei der von Ashby angegebenen, in diesem Journal Bd. CLI S. 103

mitgetheilten Construction (die allerdings durch ihre beweglichen Schläger bestechen

mag), muß als nutzlos bezeichnet werden, weil die Körner, ihrer Schwere folgend,

dieselben in einer Spirale mit starkem Fall unaufgehalten durchjagen, und daher sehr

schnell und fast unbearbeitet am Boden des Mantels ankommen. Hier erst erfolgt dann

die eigentliche Bearbeitung mehr oder weniger ungenügend, immer aber sehr

ungleichmäßig, indem einzelne Körner den Apparat sehr schnell verlassen, andere aber

nutzlos lange in ihm verweilen.

Das Vorstehende gilt auch für stehende Kegel, die sich nach unten erweitern, da hier

die Fliehkraft neben der Schwere wirkt und die Körner nur um so schneller nach unten

treiben hilft.

Eine genügende Reinigung der Körner von Epidermis und Bärtchen erfolgt nur sehr

schwierig durch directes Einwirken der arbeitenden Theile auf vereinzelte Körner,

indem sich beide über eine große Fläche ausdehnen; leicht und sicher erfolgt sie

aber, wenn die Körner, zu einem größeren Quantum im Apparate angesammelt,

Gelegenheit finden längere Zeit (1/2 bis 1 Minute) durch energische Reibung auf

einander einzuwirken.

Die Entfernung der Keime hingegen erfolgt am leichtesten durch Einzelnbearbeitung der

Körner und durch kräftige Schläge, die ihnen dabei auf ihre Spitzen ertheilt

werden. Sie wird daher am zuverläßigsten zwischen Cylinder- und Mantelfläche

erreicht werden, während für vorhergehende die von Mantel und Boden gebildete Ecke

der geeigneteste Platz ist.

Um aber beide Zwecke zuverlässig erreichen zu können, muß Glätte und Gleichmäßigkeit

sowohl an den Böden, als auch an den Mänteln der kegelförmigen oder cylindrischen

Umfassungen vermieden werden, weil die Körner hierbei zu leicht ausweichen und eine

so große Geschwindigkeit annehmen, daß die specielle Wirkung der treibend

arbeitenden Theile der Kegel oder Cylinder fast aufgehoben wird.

Ebenso ist gleichmäßige Form und Beschaffenheit der arbeitenden Theile an letzteren

zu vermeiden, da bei ihr ein öftestes Wechseln der Lagen und Bewegungsrichtungen der

einzelnen Körner, ein „buntes Durcheinander“ in der Bearbeitung

versagt ist, welches die Erreichung zuverlässiger gleichmäßiger Wirkung

hauptsächlich bedingt.

Soweit die Reinigung des Spaltes oder der Kerbe beim Weizen nicht durch die

gewöhnlichen Mittel und durch die verhältnißmäßig groben, arbeitenden Theile der

Reinigungsmaschinen überhaupt, also gewissermaßen von selbst erfolgt, muß sie als

unlösbare Aufgabe betrachtet werden. Es fehlt der Praxis hier wirklich an Mitteln,

genügend eindringen und allen Schmutz verjagen zu können; denn selbst feines Haar

oder feinster Draht sind noch immer vielmal stärker als der Spalt in seinen tiefsten

Parthien breit ist. Die mehrfach angewendeten gröberen Bürsten vegetabilischen oder

animalischen Ursprungs, Wollkratzenblätter u.s.w. erweisen sich daher hiefür als

ganz ungeeignet und können füglich durch einfachere, billigere und dauerhaftere

Mittel ersetzt werden, sind somit als Spielerei zu verwerfen.

Abgesehen nun von den unerreichbaren Pathieen des Spaltes, muß der Reinigungsproceß

von und aus den Körnern alles das entfernen, was dem Mahlprocesse, namentlich der

Weiße des resultirenden Mehles, irgend wie nachtheilig erscheint, ohne dabei die

Schalen der Körner zu beschädigen oder gar zu zertrümmern. Die Körner dürfen keine

rauhe Oberfläche haben, sondern sie müssen vollkommen glatt und (namentlich Weizen)

sehr glänzend erscheinen, daher beim Griffe leicht durch die Finger laufen.

Solchergestalt gereinigte Körner liefern, ohne weitere Vorbereitung durch Quetschen,

Reißen etc., zu völligem Griff verschroten, sowohl ein sehr schönes, klares

Schrotmehl, als auch einen so blanken Grieß, daß, wie vorher bei den Körnern, so

auch nun bei ihm jede weitere Vorbereitung durch Sichten, Ventiliren u.s.w. für das

Resultat des späteren Mahlprocesses so gut als nutzlos wird. Die bisherigen Complicationen der

verschiedenen (namentlich der wiener) Mahlmethoden sind sonach durch den weit

einfacheren, billigeren Proceß genügender Reinigung so gut als ganz zu umgehen;

überhaupt kann jede Mahlmethode durch ihn wesentlich vereinfacht werden, ohne

schlechtere Resultate zu bedingen.

Die besprochenen Beobachtungen und Erfahrungen führten allmählich weiter in der

Vervollkommnung der Reinigungsmaschinen bis zu der Construction, welche in den Figuren

1–3 dargestellt ist. Diese Maschine erfüllt ihren Zweck so vollkommen und

verbindet mit möglichster Einfachheit und größter Zuverlässigkeit ihrer Leistungen

eine so große Dauer, daß es mir Vergnügen macht, sie hiermit zu veröffentlichen.

Fig. 1 ist

eine äußere Ansicht des Reinigungsmantels, Fig. 2 ein horizontaler

Durchschnitt desselben, und Fig. 3 ein Verticalschnitt

durch die Achse nach AW und WB.

Wie aus Fig. 3

besonders ersichtlich, ist der Reinigungsapparat durch die nach innen trichterförmig

aufgezogenen Gußplatten a in drei Etagen getheilt, in

deren obere die zu reinigenden, von Sand, Staub und Steinen etc. befreiten Körner

durch den Trichter b gelangen. Letzterer befestigt sich

an den Deckel bI, der

den Apparat nach oben abschließt und zugleich zur Führung der Treibwelle W in der stellbaren Büchse h

dient. Auf W sind die Nabenscheiben d aufgezogen, und an diese die Schlägerklötze cI, cII, cIII befestigt. Die

Riemenscheibe s vermittelt die Bewegung des Ganzen,

welche per Minute nicht unter 180 und nicht über 220

Umgänge betragen darf. Hierbei beträgt die Geschwindigkeit der Peripherie von c per Minute circa

1600–1900I. Die Körner gelangen aus der

oberen Etage durch die in aI ausgesparte Oeffnung oI in die zweite, und von hier durch eine gleiche

Oeffnung oII in die

dritte Etage, von wo sie durch oIII nach der Schlotte e und dem Cylinder x abfallen. Letzterer ist

bei xI mit feinerem,

bei xII mit gröberem

Drahtgewebe bezogen, um das Absondern der feineren Verunreinigungen, sowie der

kranken, flachen Körner für sich zu bewirken. Von diesem Cylinder aus kann durch die

Riemenscheibe Z die Bewegung des Siebes oder Cylinders

erfolgen, durch welche die erste Sondirung der Körner vor ihrem Uebertritte nach b bewirkt wird. Der Ventilator v liefert durch den Ausguß v für die den

Cylinder x passirten, gesunden Körner einen kräftigen

Windstrom, der Hülsen und alle leichteren gröberen Theile mit sich fortführt.

W und mit ihr die Nabenscheiben d und die Schläger c sind in der Pfanne g durch die Schraube f

stellbar, und wird h der richtigen Stellung

entsprechend, dann befestigt.

Zwischen je zwei Etagenplatten a sind die gußeisernen

Glieder k durch Schrauben befestigt; wie aus Fig. 2

ersichtlich, ist ihre nach innen gerichtete Seite in Abständen von 3/4'' in ihrer

ganzen Länge mit eingegossenen halbkreisförmigen Cannelirungen von 1/2'' Radius

versehen, die sich durch 1/4'' breite Leistchen gegenseitig begrenzen. Sie dienen

dazu, Geschwindigkeit und Gleichförmigkeit in der Bewegungsrichtung der gejagten

Körner zu brechen. Die oberen Seiten der Böden a sind in

ihrem flachen, ringförmigen Theile zu gleichem Zwecke mit eben solchen Cannelirungen

versehen, wie ebenfalls aus Fig. 2 ersichtlich ist. In

die von den Gliedern k gebildeten Zwischenräume sind

hölzerne Rahmen i eingepaßt, welche in den Höhen der

Etagenplatten mit Stegen iI versehen und mit entsprechend geformten Eisenblechtafeln von 1/16''

Stärke beschlagen sind. Letztere sind nach Fig. 1 von 1'' langen,

1/16'' weiten Schlitzen durchbrochen, deren Auftrieb wieder niedergeschlagen ist, so

daß die Bleche innen und außen vollkommen glatt sind.

Die Schlägerklötze c sind aus Hartholz gebildet und haben

die aus der Zeichnung ersichtliche Form. qI stellt einen Klotz mit vollständiger Armirung

von unten, qII

denselben von Stirn gesehen, dar. Um verfrühte Abnutzung zu vermeiden, sind die

Klötze auf Stirn und Seiten mit 1/6'' starken Eisenblechen beschlagen; auf der Stirn

sind diese Bleche in Zwischenräumen von 3/4'' durchlocht, so daß in das darunter

liegende Holz Drahtstifte (ohne Kopf) von nahezu 3/16'' Stärke auf circa 1 1/4'' Tiefe eingetrieben werden können. Diese

Stifte stehen gleichmäßig 3/4'' über die Blechbeschläge vor, so daß ihre Enden

sämmtlich in Kreisen von gleichen Durchmessern „rund laufen.“

Die Bleche der Seitenbeschläge stehen über die untere Bahn der Klötze, sowie mit

dieser abschneidend, nach Außen in der Richtung der Stifte, ebenfalls 3/4'' hervor.

Der Beschlag der unteren Bahnen ist aus einzelnen Winkeln gebildet, deren lange

Schenkel befestigt sind, während die kurzen Schenkel ebenfalls 3/4'' nach Unten und

nach Außen hervorragen.

Da sonach sämmtliche arbeitende Theile aus starkem Eisen ohne jede Schärfe bestehen,

so ist von Abnutzung oder von verfrühter Verringerung des Effectes so gut als nicht

die Rede. – Ein Kegel, dessen Mantelfläche mit gleichen Stiften, und dessen

untere Bahn mit gleichen Blechen beschlagen ist, lief nahezu 10 Jahre, ehe die

unteren Stiftreihen und die Bahnbleche so weit abgenutzt waren, daß sie durch neue

ersetzt werden mußten.

Die Maschine reinigt in 1 3/4 bis 2 Stunden einen preuß. Wispel Körner und bedarf

dazu einer Triebkraft von circa 1 1/2 Pferdestärken.

Tafeln