| Titel: | Die Trinks'sche Filterpresse. |

| Fundstelle: | Band 177, Jahrgang 1865, Nr. LX., S. 278 |

| Download: | XML |

LX.

Die Trinks'sche

Filterpresse.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Trinks'sche Filterpresse.

Im vorigen Jahrgange dieses Journals, Bd. CLXXIV S. 354, wurde die Abhandlung der

Civilingenieure Riedel und Kemnitz in Halle a. S. mitgetheilt, worin dieselben die von ihnen

construirten eisernen Filterpressen nach Danek'schem

System beschrieben und eine Geschichte der Filterpressen beifügten. Zur Ergänzung

entnehmen wir dem kürzlich erschienenen vierten „Jahresbericht über

Zuckerfabrication von Scheibler und Stammer“ (Breslau, 1865) das Nachfolgende

über die Trinks'sche Presse.

„Die Erfahrung hat nun ergeben, daß die in Filterpressen nach Needham-Danek'schem System gewonnenen

Schlammkuchen ungeachtet ihrer äußerlich harten und trockenen Beschaffenheit

immer noch eine nicht unbedeutende Menge Saft eingeschlossen enthalten, und daß

dieser Saft concentrirter ist, als er seyn müßte, wenn der Dampf oder das Wasser

den Kuchen wirklich gleichmäßig aussüßte, d.h. dessen ganze Masse in allen

Theilen durchdränge, durchfeuchtete und endlich den verdünnten Saft verdrängte. Das Nichteintreten einer so vollständigen

Einwirkung wird erklärlich, wenn man bedenkt, daß der einströmende Dampf oder

das Wasser zunächst nur die Kante des Schlammkuchens, und zwar nur einen kleinen

Theil derselben trifft, und daß er, um nach dem unteren Ausgange zu gelangen,

nicht den schwierigeren, weil mehr Widerstand bietenden Weg durch den Kuchen, sondern den leichteren Weg um den

Kuchen herum, dessen beide Außenflächen entlang, wählen, also nur letztere bis

auf eine geringe Tiefe berühren und durchfeuchten wird. In der That blieb das

Innere des Kuchens selbst dann unberührt, wenn man das Aussüßen dadurch

forcirte, daß man erst Wasser, dann Dampf einströmen und beide hinreichende Zeit

einwirken ließ.

Dieser Uebelstand führte sehr bald darauf, Pressen zu construiren, bei welchen

der Dampf nicht auf die Kante, sondern auf die volle Fläche des Kuchens einwirkt und letzteren behufs der Aussüßung nicht

der ganzen Länge nach von Oberkante zu Unterkante, sondern nur der ungleich

geringeren Dicke nach von einer Breitseite zur anderen zu durchdringen hat, und

bei denen ferner eine Umgehung des Kuchens seitens des Aussüßmittels (Dampf oder

Wasser) dadurch unmöglich gemacht wird, daß der Raum, wo letzteres in den Kuchen

eintritt, von dem

Raume, in welchem der durchgepreßte Saft abfließt, durch die Fläche des Kuchens

absolut getrennt ist, so daß Aussüßwasser oder Dampf keinen anderen Ausweg haben

und die Masse des Kuchens durchdringen müssen. Der

Maschinenfabrikant Trinks in Helmstädt führte zuerst

eine solche Filterpresse aus.Die folgende Beschreibung und beigegebene Zeichnung derselben nach dem

Artikel „Nachtrag zur Zuckerfabrication“ im Handwörterbuch der Chemie (1865), Bd. IX S.

1177 ff. deren Wirksamkeit sowohl durch ihre Arbeitsergebnisse im Großen, als

auch durch zahlreiche vergleichende Versuche als eine dem angestrebten Zwecke

vollständig entsprechende, die der Needham-Danek'schen Presse übertreffende erkannt wurde. Man

erhielt z.B. bei Versuchen in einer Braunschweiger Zuckerfabrik aus 12 in der

Needham-Danek'schen Presse völlig

erschöpften Schlammkuchen mittelst der Trinks'schen

Presse noch 34 Liter Saft von circa 6 Proc.

Zuckergehalt, und fand im Allgemeinen den Wassergehalt der Trinks'schen Kuchen zu durchschnittlich 26 Proc., den der Danek'schen dagegen nicht unter 33 Procent.

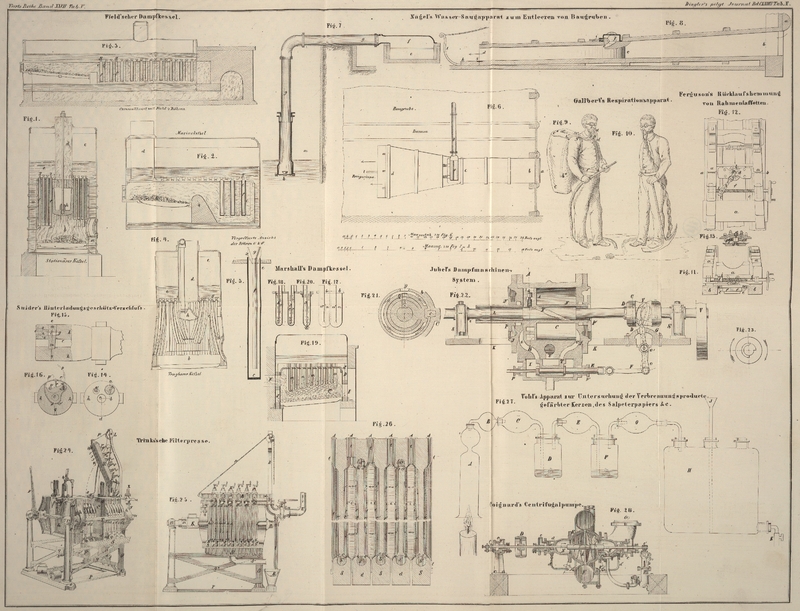

Die Fig.

24–26 zeigen die Trinks'sche Presse: Fig. 24

perspectivische Ansicht der vollständigen Presse; Fig. 25 senkrechter

Durchschnitt der ganzen Presse ohne Tucheinlage und

Schlammfüllung; Fig. 26 senkrechter Durchschnitt einzelner Kammern im vergrößerten

Maaßstabe, mit Tucheinlage und Schlammfüllung.

Sie ist ganz von Eisen construirt. Man erkennt leicht, daß ihre Haupttheile und

deren Anordnung im Allgemeinen nicht wesentlich von der Needham-Danek'schen Presse verschieden sind. Die Grundplatte

P mit den durch die Stäbe q, q verbundenen Säulen C, C und Füßen G, G, dem Holme h' und

den in diesen eingekeilten runden Tragbalken T, T

bilden das feste Gestell der Presse. Auf T, T hängen

mittelst der Handgriffe g, g verschiebbar die

Preßplatten s, d, s, d, welche durch den ebenfalls

verschiebbar auf T hängenden Holm h mittelst Anziehen der Muttern m, m gegen den festen Holm h' gepreßt werden können. Jede der Preßplatten d und s hat gerade wie bei der Danek'schen Presse eine circa 3/4 Zoll breite Vertiefung i'' mit

Cannelirungen r, r und r',

r', so daß je zwei aneinander gepreßte Platten eine 1 1/2 Zoll breite

Höhlung i (Fig. 26), die

„Preßkammer,“ einschließen; welche durch die Oeffnung

A mit R, dem

Schlammzuführungsrohre, in (durch Ventile v, v

abschließbarer) Verbindung steht. Die cannelirten Wände r, r und r', r' der Preßkammern sind

bekleidet 1) mit einem sehr feinmaschigen Messingdrahtsiebe i', welches mittelst Einfalzung befestigt ist und ein für

alle Mal sitzen bleibt;Auch hier bekanntlich in jüngster Zeit wegfallend. 2) darüber mit dem Tuche t, welches neben

seiner Function als filtrirende Fläche innerhalb der Kammern zugleich letztere

nach Außen abschließt, indem es sich beim Anziehen der Presse rings um die

Kammer zwischen die vortretenden Rahmen der Platten s, d,

s, d dichtend einklemmt. Behufs der Dichtung zwischen den oberen

Kammeröffnungen A, A (mit Zahlen 1–12

bezeichnet) und den Oeffnungen 1, 2, 3.. des Rohres R (Fig. 24) wird zwischen beide eine dicke, der Unterfläche von R congruente Gummiplatte mit 12 über die 12

Oeffnungen A passenden Löchern gelegt und durch den

Druck des schweren, überdieß durch b aufgeschraubten

Rohres R fest angepreßt.

Im ersten Stadium der Arbeit ist nun die Wirkungsweise der Trinks'schen Presse ganz wie bei der Needham-Danek'schen.

Sind sämmtliche Preßtücher eingehängt (jedes Tuch hat zu dem Zwecke ein Loch, das

über den Rohrstutzen u' paßt), darauf die Kammern

zusammengepreßt, auch das vierkantige Rohr R

heruntergelassen und mittelst der Schraubenbügel b,

b auf der Oberfläche der Preßplatten befestigt, so läßt man durch

Oeffnen der Ventile v, v und des Hahnes Z durch das Rohr Z', das

Steigrohr des Schlammmontejus, den Schlamm einströmen und die Filtration

beginnen. Der durch A, A in der in Fig. 24 durch Pfeile

angedeuteten Richtung eintretende Schlamm wird, den Raum i der Kammer erfüllend, gegen die Tuchflächen t, t gepreßt, sein Saftinhalt nach beiden Seiten durch Tuch-

und Siebfläche gedrückt, während der feste Schlammkuchen zurückbleibt. Der

durchgepreßte Saft rinnt in den Cannelirungen r, r

und r', r' hinunter, durch die Löcher e, e und o, o in die

Canäle s', s' und d', d'

um durch die auf beiden Seiten angebrachten Hähne d⁴, d⁴ und s'', s'' in die Sammelrinne S und von da durch S' abzulaufen.

Sobald die Hähne d⁴ und s'' nicht mehr laufen, also die Preßkammern ganz mit festem Schlamm

gefüllt sind, schließt man die Ventile v, v und den

Hahn z' und beginnt mit dem zweitem Stadium der

Arbeit, der Aussüßoperation, die sich wesentlich von der bei der Danek'schen Presse beschriebenen unterscheidet und

welche eben das Eigenthümliche und Vortheilhafte des Trinks'schen Verfahrens ausmacht. Der aussüßende Dampf tritt nicht wie

sonst durch die oberen Schlammeinströmungsöffnungen A,

A in die Kammern, sondern mittelst folgender Einrichtung auf der einen

Breitseite jedes Kuchens ein. Sämmtliche Preßrahmen rahmen und Holme sind zu dem

Zwecke oben in der Richtung vom Hahne u nach dem

Rohre W durchbohrt, so daß die Hähne u (ein Dreiweghahn) und W', wenn die Presse geschlossen ist, mittelst eines die Preßplatten

durchziehenden Canals u, W mit einander

communiciren. Von diesem Canale u, W führen

horizontal und rechtwinkelig Seitencanäle d'', d''

ab, im oberen Theile der Preßrahmen entlang, aber nicht in jedem, sondern

abwechselnd in dem je zweiten Rahmen, nämlich immer nur in den mit d bezeichneten, während die mit s bezeichneten nicht

durchbohrt sind.

Jeder Dampfcanal d'' steht durch Löcher o', o' nach beiden Seiten mit dem durch die

Cannelirungen r, r gebildeten schmalen freien Raume

hinter dem Siebe i' in Verbindung. Die unteren

anfangs zum Saftablauf mitbenutzten Austrittsöffnungen e,

e und d', d' dieses Raumes werden beim

Aussüßen durch Schließen sämmtlicher Hähne d⁴, d⁴ nach außen hin

abgesperrt, nur die Ausgänge der Canäle s', s', also

die an der anderen hier nicht sichtbaren Seite der Presse befindlichen Hähne,

bleiben noch für den Saftablauf offen. Sobald man jetzt durch u entweder directen Dampf aus x oder Retourdampf aus y in die Canäle d'', d'' treten läßt, dringt derselbe durch o', o' die Rinnen r, r

hinunter, erfüllt den Raum hinter dem Siebe i' und

durchdringt, als eine der Oberfläche des Schlammkuchens gleich große pressende Fläche, Tuch, Sieb und Kuchen in der

Richtung der in Fig. 26 gezeichneten Pfeile, treibt den Saftinhalt des letzteren in

die Cannelirungen r', r' der benachbarten

Preßplatte, in denen er hinab- und durch oo, s' und endlich s'' ausfließt. Eine Umgehung des Kuchens durch den Dampf, die man sich

nur an dessen Kanten denken könnte, findet in Wirklichkeit nicht statt, da

ringsherum das Tuch in doppelter Lage dichtet, überdieß der nur 1 Zoll starke

Kuchen dem Dampfdurchgange äußerst geringen Widerstand bietet.

„Dampfkammern“ nennt man in der Praxis die Räume r, r hinter dem Siebe, in welche beim Aussüßen der

Dampf tritt; „Saftkammern“ dagegen die entgegengesetzten

r', r', in welche der Saft getrieben wird; man

nennt auch wohl schlechtweg die Preßrahme d

Dampfkammern, die Preßrahme s Saftkammern.

Ein Reißen des Tuches ist hier weniger zu fürchten wie bei der Needham'schen Presse, da das Sieb i' demselben eine feste immer ebene Unterlage

gewährt, während es ohne diese Unterlage in die Rinnen der Preßkammern gedrückt

und dadurch eine bedeutende Reibung erleiden, auch den Saftabfluß erschweren

würde.

Um das Rohr R ausdämpfen zu können – was immer

vor Beginn der

Filtration geschehen muß – paßt dessen vorderste Oeffnung W'' auf die des Hahnes W'; der Dampf strömt dann aus u durch den

Canal u, W und den Hahn W' in das Rohr R und tritt durch den Hahn

a (Fig. 25) und den

Schlauch l aus – gewöhnlich in einen Eimer

E, um den mitgerissenen Schlamm aufzufangen.

Ueber die am Bocke B befestigte Rolle läuft die Kette

p, an welcher beim Neubeschicken der Presse

(Auswechseln der Preßtücher) das Rohr R in die Höhe

gezogen wird. F Hebel zum Anziehen der Muttern m, m, zwischen welche und dem Holm h die Hülsen k, k (Fig. 24)

zur Raumausfüllung gelegt werden. n, n

Schraubenköpfe der Balken T, T.

Im Allgemeinen hat man bemerkt, daß sich der nach der alten Scheidungsmethode

gewonnene Scheideschlamm wegen seiner zähen, gummigen und leichten

Beschaffenheit nicht so gut in der älteren Needham-Danek'schen Filterpresse behandeln läßt als der aus der

neuen (z.B. Jelinek'schen) Scheidungsart resultirende

Schlamm, der, weil größtentheils aus kohlensaurem Kalk bestehend, schwer,

pulveriger, „kürzer“ ist und sich weit leichter vom

anhängenden Safte trennt. In der Trinks'schen Presse

dagegen sollen sich beide Arten Schlamm gleich gut und schnell

verarbeiten.“

Tafeln