| Titel: | Englische und amerikanische Mittheilungen über das preußische Zündnadelgewehr. |

| Fundstelle: | Band 183, Jahrgang 1867, Nr. V., S. 8 |

| Download: | XML |

V.

Englische und amerikanische Mittheilungen über

das preußische Zündnadelgewehr.

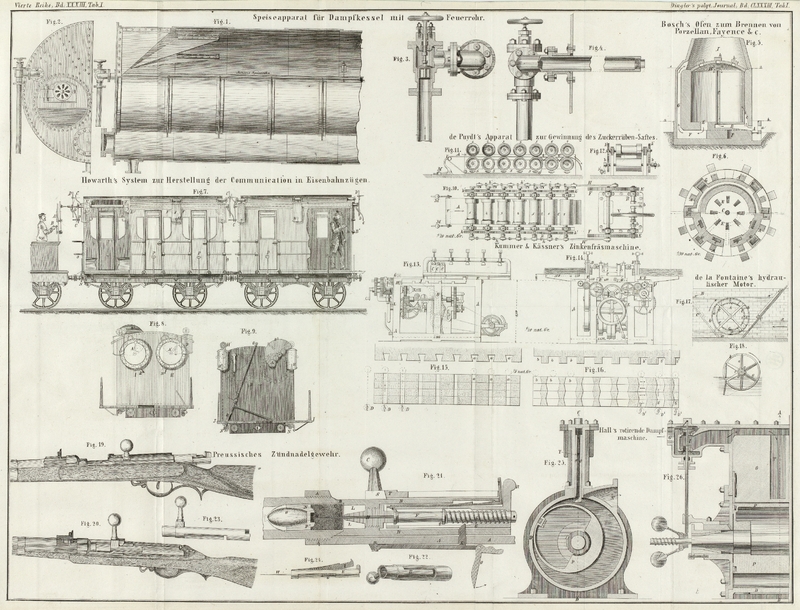

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Ueber das preußische Zündnadelgewehr.

Der Engineer vom

20. Juli und der Scientific American vom 1. September

1866 enthalten mit Abbildungen versehene Artikel über das preußische

Zündnadelgewehr, deren auszugsweise Mittheilung wenigstens einem Theile unserer

Leser nicht uninteressant seyn dürfte, obgleich die deutsche Fachliteratur bezüglich

dieses Gewehres schon eine sehr reichhaltige ist.

Die theils der einen, theils der anderen der erwähnten Zeitschriften entnommenen

Zeichnungen stellen in Fig. 19 und 20

Seitenansichten des zur

Patronenaufnahme in seinem Hinterladungsgewehr-Verschluß geöffneten,

beziehungsweise des geschlossenen und gespannten Gewehres dar, dessen combinirter

Verschluß- und Schloß-Mechanismus in seinen einzelnen Theilen verkürzt

durch die Figuren

21, 22, 23 und 24 versinnlicht ist, von denen die erstere das, mit Visir und Korn oben,

nach seiner Achsenrichtung hin vertical durchschnittene Rohr etc. als von links oben

her gesehen darstellt. – A bezeichnet in dieser

Figur 21

die in Wirklichkeit etwa 9,4 Zoll lange, sogenannte große

Hülse, welche das hintere Rohrende des Gewehres in ihrem sechskantigen

Kopfe mit Mutterschraubengewinde umfaßt und zugleich den Rahmen seines

Verschluß- und Schloßapparates bildet. Unten ist diese Hülse vermittelst

einer durch ihren Schweiftheil hindurch in das Abzugsblech des Gewehres gehenden

Schraube mit dessen Schafte verbunden und mehr nach vorn hin von einer für den

Stollen der Abzugsfeder K bestimmten vierkantigen

Oeffnung durchbrochen, oben aber dicht hinter ihrem sechskantigen Kopfe so

ausgehauen, daß dadurch ein bequemes Einführen der Patrone in den Lauf stattfinden

kann und zugleich ein rechts in die Hülsenwand eingreifendes Lager für den

Stollen- oder Warzen-Ansatz S entsteht,

welcher mit der Verschluß-Kammer B aus einem

Stücke bestehend und mit dem, oben eine Kugel bildend, in ihn eingeschobenen Griff oder Hebel

C versehen, im oberen Theile dieser großen Hülse dann

auch noch seine Führungsnuth findet, die rechtwinklich gebrochen, zum gänzlichen

Herausnehmen der Kammer und beziehungsweise zum Oeffnen des Verschlusses dient. Das

hiernach von dieser großen Hülse aufzunehmende eigentliche Verschlußstück oder die

sogenannte Kammer

B (Fig. 21, 22 und 23) bildet, ihren

Warzen- oder Stollenansatz S abgerechnet, einen

hohlen Cylinder, dessen Inneres aber durch das in ihn eingeschobene sogenannte Nadelröhrchen

H (Fig. 21) in zwei Theile

geschieden ist, und so nach vorn hin die sogenannte Luftkammer

L, nach hinten hin aber den Behälter für den

eigentlichen Gewehrschloß-Mechanismus oder das sogenannte Schlößchen bildet, dessen unten der Länge nach theilweise

aufgeschlitzte Federhülse

E (Fig. 21 u. 24) die den

Nadelbolzen

F umgebende und an dessen mittleren Ansatz Q sich oben anlehnende Spiralfeder

G in sich aufzunehmen hat, und in einem Lager ihrer

äußeren Mantelfläche die Sperrfeder

I trägt, welche vorn mit einem Zahne in die

Federhülsenwand eingelassen, nach hinten hin auf ihrer oberen Fläche zwei

Einkerbungen zeigt, die bei gespanntem und beziehungsweise in Ruhe gesetztem

Gewehrschlosse in einen ihrer Form entsprechenden Rand des oberen Theiles der

hinteren inneren Kammerwand eingreifen und so diese Functionen des Schlößchens

regeln. – Der

hintere Vorsprung oder die sogenannte Nase

R dieses Schlößchens dient theils zur bequemeren

Handhabung desselben und theils als Anlage für die Sperrfeder I, welche mit ihrem aufwärts stehenden hinteren Arme nebst dieser

Schlößchen-Nase in eine Classe des hinteren Kammerrandes eingreift. Ferner

ist die Kammer B in ihrer unteren Wandung mit einem

rechtwinklich geführten Längen- und beziehungsweise Quereinschnitte für den

Abzugsfederstollen K und vorn mit conischer Aussenkung

zum festen Anschlusse an den hinteren Rohrmund D

versehen. Der aus einem Stücke mit dieser Kammer B

bestehende Stollen, oder die sogen. Warze derselben, mit dem eingeschraubten Griff

oder Hebel C versehen (Fig. 21), ist mit seiner

hinteren Fläche genau an die vordere Fläche des Stollenlager-Ansatzes

T der großen Hülse angepaßt,

so daß dadurch und wegen Abschrägung dieser

Stollenlager-Ansatzfläche, ein immer stärker werdendes Auftreiben der

conischen Austrichterung des Kammermundes auf den Kegelmantel des hinteren

Rohrmundes eintritt, wenn der Griff oder Hebel C fest

zum Eindrücken dieses Stollens oder dieser Warze der Kammer B in das Stollenlager der großen Hülse

A gehandhabt wird. Das in die Kammer B eingeschraubte Nadelröhrchen H, welches, seiner Länge nach durchbohrt, zur Führung der Zündnadel dient,

ist in seinem vorderen, in die Luftkammer eintretenden Theile kegelförmig gestaltet,

unterhalb seiner Schraubengewinde aber zunächst mit einem diese Schraube

begrenzenden Teller, sowie mit einem Vierkant und einem darunter liegenden Cylinder

versehen, welcher letztere den Stoß des Nadelbolzens beim Abschießen des Gewehres

aufzunehmen hat. – Zur Milderung dieses Stoßes ist der vordere von den zwei

cylindrischen Ansätzen des Nadelbolzens mit einer Kautschuk- oder

Lederfütterung versehen, welche sich in der zu diesem Zwecke etwas ausgesenkten

Stirn desselben befindet, und beim Schusse zugleich einen dichteren Verschluß der

Nadelröhrchen-Durchbohrung herbeiführt. – Die cylindrischen

Ansatzscheiben des Nadelbolzens haben Heide, im Vollen gemessen, den lichten

Durchmesser des vorderen, weiteren Theiles der Nadelhülsen-Bohrung und sind

nach hinten mit, auf ihre Basis aufgesetzten abgestumpften Kegeln versehen, deren

Mantelfläche bei der vorderen Ansatzscheibe bis an die Cylinderwand des Nadelbolzens

und bei der hinteren Ansatzscheibe bis an denjenigen Nadelbolzenabsatz führt,

welcher zum Stützpunkte des vorderen Endes der Spiralfeder G dient, die, zum Tragen eines Gewichtes von 10 bis 11 Pfund befähigt,

sich mit ihrem hinteren Ende an den Boden der hinten engen cylindrisch ausgebohrten

Federhülse anlegt, und so den Federbolzen F aus diesem

für ihn durchbohrten Federhülsen-Boden des Schlößchens nach rückwärts hin

heraustreibt, wenn der

hintere cylindrische Nadelbolzenansatz von der hinteren Fläche des vorn

abgeschrägten Abzugsfeder-Stollens K gehalten und

dabei das Schlößchen, vermittelst Pressung gegen seine Nase R hin, nach vorn getrieben wird. Die aus Stahl gefertigte und zur

Nadelröhrchen-Bohrung genau passende Zündnadel

selbst endlich, ist in einen cylindrischen und nach vorn hin conoidisch verlaufenden

Schaft von Messing eingelöthet, welcher unten mit

einem durchlochten Kopf und Schraubengewinde zum Einschrauben in den Nadelbolzen

versehen ist, dessen centrale Ausbohrung an deren hinterem Ende das entsprechende

Muttergewinde trägt.

Zum Laden des Gewehres hat man also, bei geschlossenem

Zustande seines Verschlusses, zunächst die Sperrfeder I

niederzudrücken und so das Schlößchen mit Federhülse E

aus der Kammer B heraustreten zu lassen, hierauf diese

Kammer vermittelst des mit Kugelknopf versehenen Griffes C nach links zu schlagen und so weit zurückzuziehen bis ihr Stollen oder

ihre Warze S an das Knie des rechtwinklich gebrochenen

oberen Schlitzes der großen Hülse A anstößt und

eventuell die Patronenreste des vorhergegangenen Schusses zu beseitigen. –

Dann wird die neue Patrone, mit Kugel nach vorn, durch den rechts oben liegenden

Ausschnitt der großen Hülse A hin in das Patronenlager

des Rohres eingeführt und die Kammer B vermittelst des

Griffes C wieder so weit an den Rohrmund D herangeschoben, daß ihr Stollen oder ihre Warze S nach rechts gedreht und an der vorderen schiefen

Fläche des Ansatzstollens T der großen Hülse

niedergetrieben werden kann, was, hiernach ausgeführt, den conisch ausgesenkten

Kammermund zum festen Anschlusse an den äußerlich conisch abgedrehten Rohrmund

bringt. – Zum Spannen des Gewehres hat man dann

nur das nach hinten hin etwas herausstehende Schlößchen, vermittelst seiner Nase R, bis in den betreffenden Ausschnitt des hinteren

Randes der Kammer B vorzuschieben, so daß die hinterste

Ausfeilung der Sperrfeder I sich an die zugehörige

innere Leiste des oberen Kammermundes anlehnt und dadurch die um den Nadelbolzen F herumliegende Spiralfeder G gespannt wird, indem dabei der mittlere Scheibenansatz dieses

Nadelbolzens sich an den Abzugsfeder-Stollen K

anstemmt, welcher letztere erst vom Abzuge O, als einem

Winkelhebel der, wie aus der Figur ersichtlich, drei Grade von Pressung gestattet,

niedergedrückt werden muß, damit die Zündnadel vorschnellen und von dem

Nadelröhrchen H geführt, sowie durch die Pulverladung

L der Patrone hindurchfahrend, deren Zündpille P zum Feuergeben bringen kann, welche letztere in den

Boden des aus zusammengerolltem, beziehungsweise zusammengeleimtem Papiere

bestehenden und das „Langblei“

genannte Geschoß in sich

aufnehmenden sogenannten Zündspiegels N central

eingepreßt ist. – Dementsprechend läßt sich der Schloßmechanismus dieser zum

Schusse fertig gemachten Waffe auch sofort wieder in Ruhe

setzen, wenn man die Sperrfeder I des

Schlößchens niederdrückt und letztere hiernach bis zum Anstoßen der anderen

Sperrfeder-Rast an die im Inneren des Randes der Kammer B vorstehende Leiste zurücktreten läßt. –

Die noch weiter mitgetheilten Detail-Angaben über die Behandlung dieses

Gewehres, sowie Beschaffenheit und Herstellung seiner Munition, werden im Engineer als dem vortrefflichen Werke des Hrn. Hauptmann

v. Plönnies: „Das Zündnadelgewehr,“

entnommen bezeichnet; hinsichtlich des sogen. Zündpillen-Geheimnisses weist

dann jene Zeitschrift auf die längst bewirkte Lösung dieser Frage, beziehungsweise

die darauf bezüglichen und vom Referenten, als damaligem

Artillerie-Hauptmann, unter der Chiffre Dy zur

Aufnahme in jenes Werk gelieferten Veröffentlichungen hin, welche (später auch im

polytechn. Journal Bd. CLXXV S. 357

mitgetheilt) mit Bestimmtheit darthaten, daß das seit 1860 bei der Fabrication von

Percussions-Zündhütchen für das kleine Gewehr und seit 1862 zur Herstellung

von, weder dem Unempfindlichwerden, noch spontaner Zersetzung ihres Satzes

unterworfenen, vollkommen gebrauchssicheren Zündschrauben für die auf

Nadelstichzündung basirten Zündervorrichtungen der Granaten und Shrapnels des

gezogenen Geschützes mit bestem Erfolge vom Referenten verwendete muriatische Pulver

– bloß aus chlorsaurem Kali und Schwefelantimon bestehend, die in dem

Verhältnisse der Einheit (oder, wenn man das Pulver wegen sehr beschränkten

Aufnahmeraumes noch etwas kräftiger haben will, in dem von 5 chlorsaures Kali: 4

Schwefelantimon) zusammengemischt sind, – einen vollkommen kriegstüchtigen

Zündsatz für Frictions-Zündröhren, Percussions-Zünd- und

Sprenghütchen, sowie Nadelstich-Zündschrauben und Zündspiegel etc. abgibt und

somit als Universalmittel zur Herstellung leichtexplodirender Zündungen jeder Art in

der Kriegsfeuerwerkerei zu verwenden steht, wenn man bei seiner Anwendung nur immer

diejenigen Vorsichtsmaßregeln beobachtet, welche schon im Januar 1863 durch Nr. 4

der zu Darmstadt erscheinenden Allgemeinen Militär-Zeitung mitgetheilt

wurden.

In den betreffenden Schlußbetrachtungen wird vom Engineer

noch lobend hervorgehoben, daß dieses Zündnadelgewehr, wenn auch bezüglich seiner

Schloßtheile, z.B. beim Einschrauben des Nadelröhrchens in die Kammer, dem

Wiedergeraderichten verbogener und dem Ersatze gebrochener Nadeln, eine sehr

vorsichtige Behandlung erfordernd, seine Dauerhaftigkeit und Güte nun schon seit dem

Jahre 1848 bewährt habe;

dagegen glaubt der Scientific American in der

Nothwendigkeit, die Patronenreste vorhergegangener Schüsse des Zündnadelgewehres mit

dem Finger entfernen zu müssen, ferner in dem Entzünden der Pulverladung von vorn

her, dessen Vortheil ein sehr in Zweifel zu ziehender sey, sowie in einigen von ihm

als solche bezeichneten Mängeln des Schlößchens, als da sind: mangelnde Gasdichtheit

seines Nadelröhrchen-Verschlusses, leichtes Verbiegen mit Zerbrechen der

Nadel und eintretendem Sichsetzen der Spiralfeder, genügende Gründe für die von ihm

aufgestellte Behauptung zu finden, daß die großen Erfolge, welche mit diesem Gewehre

errungen wurden, weniger seiner Eigenschaft als Zündnadelgewehr, als vielmehr der

ihm zu Theil gewordenen geschickten Führung und Behandlung, sowie seiner Eigenschaft

als Hinterladungs-Gewehr beizumessen seyn dürften, in welcher letzteren

Beziehung jedoch die neueren amerikanischen Gewehre noch vorzüglicher seyen.

Cassel, im October 1866.

Darapsky, Major im

Generalstabe.

Tafeln