| Titel: | Ueber eine neue, von Bourette in Paris construirte Theilmaschine. |

| Fundstelle: | Band 183, Jahrgang 1867, Nr. XLI., S. 169 |

| Download: | XML |

XLI.

Ueber eine neue, von Bourette in Paris construirte

Theilmaschine.

Nach Armengaud's Génie industriel, November 1866, S.

255.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Bourette's Längentheilmaschine.

Die von Bourette construirte und bereits patentirte neue

Längentheilmaschine unterscheidet sich von den bekannten Apparaten dieser Art, bei

welchen eine mit der größten Präcision ausgeführte Schraube den Hauptbestandtheil

ausmacht, so wesentlich, daß wir es für zweckmäßig halten müssen, alles Detail, was

unsere Quelle hierüber enthält, so weit als thunlich hier zu berücksichtigen. Das

Wesen des neuen Apparates besteht nämlich hauptsächlich darin, daß der Schlitten,

welcher das zu theilende Stück aufzunehmen hat, durch die Einwirkung einer

Sperrklinke auf eine gezahnte Stange, die hierbei eine Art Rechen bildet,

fortgeführt wird; die Wahl dieses Rechens, den man bei jeder Theilung einzusetzen

hat, hängt von der letzteren selbst ab, und man kann daher mit dem Apparate jede Art

von Längentheilung vornehmen, wenn die demselben beigegebenen Rechen entsprechend

angeordnet werden. Der Gang jener Sperrklinke ist dabei abhängig gemacht von einem

Mechanismus, welcher den Meißel oder Griffel in Bewegung setzt, so daß durch diese

Verbindung die Länge der Theilstriche automatisch geregelt werden und die

Fortschreitung des Rechens nicht eher erfolgen kann, als bis die Marke von dem

Meißel ausgeführt worden ist. Es muß diese Anordnung als eine wesentliche Beigabe

betrachtet werden, da bei den meisten Theilungen, wie zum Beispiel bei Maaßstäben,

Thermometern und dergleichen, Striche von verschiedenen Längen vorkommen müssen und

von der richtigen Richtung eines jeden solchen Striches die Brauchbarkeit der

Theilung abhängig ist. Obgleich die neue Maschine als sehr complicirt erscheint, so

gestattet dieselbe dennoch, in kurzen Zeitintervallen die Amplitude der

verschiedenen Bewegungen, welche jedes Stück während der Theilung auszuführen hat,

zu reguliren. Die einzelnen Organe sind nämlich so construirt, daß man dieselben je

nach Bedürfniß mit Leichtigkeit verlängern oder verkürzen kann, ohne dabei die

Zusammensetzung des Apparates zu alteriren.

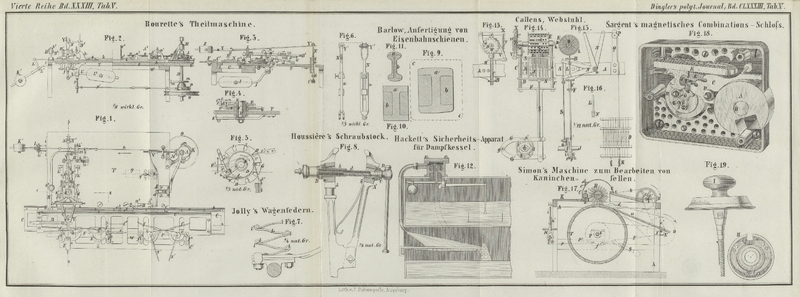

Die Einrichtung des Apparates finden wir in Fig. 1 in einer

horizontalen Projection, so nämlich, wie er von oben gesehen wird, in Fig. 2 in einem

verticalen Längenschnitte dargestellt, der nach der Richtung der gebrochenen Linie

1–2–3–4 genommen ist; in Fig. 3 finden wir einen

nach der Richtung der Geraden 5–6 genommenen Querschnitt, während die übrigen

Abbildungen (Fig.

4 bis 6) Details vorstellen, auf welche wir gelegentlich zurückkommen, und

wobei bemerkt werden mag, daß in allen Figuren gleiche Theile mit denselben

Buchstaben bezeichnet sind. Zunächst sollen nun die einzelnen Hauptorgane des ganzen

Mechanismus in ihrer speciellen Thätigkeit durchgegangen werden, wornach die

Thätigkeit derselben in ihrer gegenseitigen Verbindung noch so weit zur Erwähnung

kommen soll, als dieß zum Verständniß der ganzen Einrichtung nothwendig ist.

Anordnung des Schlittenapparates, an welchem das zu theilende

Stück angebracht ist. – Auf einer festen Metallplatte T, die in passender Weise unterstützt ist, ist das Lager

W befestigt, in welchem der Schlitten C, auf welchem das zu theilende Stück X sich befindet, gleiten kann; letzteres ist an ihm an

einer durchbrochenen Platte C' fixirt. Für diesen Zweck

dienen die Stücke F, F, deren Lage an der Platte C' mittelst der Coulissen f², f² geregelt werden kann; dieselben dienen als

Stützpunkte für die Druck-Arme f, f, deren

gegenseitige Lage und Annäherung mittelst der kleinen Excentrics x, x bewirkt wird, welche mittelst der kleinen Hebel x', x' dirigirt werden können. Das zu theilende Stück X

ist seiner ganzen Länge nach durch den Druck-Arm f und die Schiene C², C² auf der

Platte C' festgehalten und stößt an einer Seite gegen

den Backen B, den man nach Bedürfniß mittelst einer

Schraube vor- oder zurückrücken kann. An einer der Seiten des Schlittens C ist eine longitudinale Rinne b angebracht, in welcher der Rechen, dessen Verzahnung der auszuführenden

Theilung entsprechen muß, eingesetzt wird, durch welchen in Folge des Eingriffes der

Sperrklinke c² in seine Verzahnungen, der Gang

des Schlittens C bestimmt wird. Diese Sperrklinke wird

durch den kleinen Schlitten A², von dem sie einen

Theil ausmacht und der in kleinen Lagern leicht gleiten kann, dadurch geführt, daß

der um die Achse a' drehbare Hebel A' auf den Schlitten A², mit dem er durch seinen kürzen Hebelarm verbunden ist, seine

Bewegung überträgt; das Ende des langen und gekrümmten Armes des Hebels A' ist mittelst der Hülse V

mit der Kurbelstange a des kleinen Excentrics A verbunden, und wird daher eine schwingende Bewegung

annehmen, wenn dieses

Excentric durch die verticale Welle M in Drehung

versetzt wird. Die Schwingungen dieses Hebels, die also auf den kleinen Schlitten

A² übertragen werden, wodurch sohin die

Sperrklinke c² ihre Einwirkung auf den Rechen c ausübt, können mittelst der Schraube v, welche gegen den an der Grundplatte T befestigten Vorsprung a² stößt, wodurch sohin die Schwingungen von A² begrenzt werden, gehörig zur Regulirung kommen. An dem Hebel A' befindet sich ein kleiner Ring, in welchen ein Haken

q paßt, der die Verbindung des Hebels mit einem

unterhalb der Platte T in einem fixen Lager

oscillirenden Arme q' herstellt, an welchem das

Gegenwicht Q sich befindet, dessen Zweck ohnehin zu

erkennen ist. Vorläufig ist also aus der beschriebenen Anordnung zu ersehen, daß in

Folge des Eingriffes der Sperrklinke c² bei der

vorwärtsgehenden Bewegung des kleinen Schlittens A² immer ein Zahn des Rechens c mitgenommen

und dieser sohin mit den übrigen vorhin erwähnten Organen im Sinne des Pfeiles

schrittweise fortgeschoben wird. Der Eingriff der Klinke c² kann ebenfalls passend regulirt werden, da dieselbe mit einem

schraubenartigen Ansätze c³ versehen ist, der

nach Bedürfniß durch kleine Ringe belastet werden kann.

Mechanismus, durch welchen die Thätigkeit des Meißels bestimmt

wird. – Der Meißel y, welcher die

Theilstriche zu markiren hat, ist in einer Führung des Stückes Y angebracht, die gabelförmig sich verzweigt (Fig. 1 und Fig. 6), und um

die Achse z, z oscillirend, den Schlitten H' stets senkrecht zur Richtung von C, C innerhalb zu regulirender Grenzen gleiten läßt. In

welcher Weise die Bewegung des Schlittens H', der in dem

genau adjustirten Lager h', h' sich befindet, bewirkt

wird, läßt sich aus dem Zusammenhange der Organe, mit denen er verbunden ist, und

aus der Verbindungsweise der letzteren mit der verticalen Welle M erkennen. An seinem rückwärtigen Theile (Fig. 3) ist

derselbe nämlich mit einer Art Kappe i versehen, von

deren gekrümmten Armen der eine sowohl mit dem Ziehstäbchen I, als auch mit einem Arme j des um die Achse

j' drehbaren Hebels j,

j, der mit dem Gegengewichte J versehen ist,

verbunden ist, während der andere Arm der Kappe i durch

die Regulirungsschraube u' die Amplitude der Bewegung

des Schlittens H' begrenzt, wenn dieser durch das

Gegengewicht J afficirt wird. Das Ziehstäbchen I ist mit einem Arme des Winkelhebels H, der um die fixe Achse h

oscillirt, verbunden, während der andere Arm dieses Winkelhebels in eine Hülse k' (Fig. 1) ausgeht, in welche

die von dem Excentric K ausgehende Kurbelstange k mittelst des Muffes g,

welcher noch eine Regulirung dieser Verbindung zuläßt, eingeschraubt werden kann;

die Verlängerung dieses Kurbelstäbchens k ist nun mit

dem um

Schraubenspitzen oscillirenden Winkelhebel L, L'

verbunden, welcher an dem abgewendeten Arme das Gegengewicht K' trägt.

Mechanismus, durch welchen die Länge der Theilstriche bestimmt

wird. – Etwa in der Mitte der Länge des Schlittens H' ist ein Stück u, dessen

Lage durch die Führungen (Fig. 1) geregelt wird,

angebracht, das in seiner verticalen Verlängerung (Fig. 3) in eine

Sperrklinke u² ausgeht; letztere greift nun mehr

oder weniger in die Ränder einer Theilscheibe U ein und

bestimmt so die Länge des Weges, den der Schlitten H',

also auch der Meißel y machen kann. An der Längenachse

des Schlittens H' befindet sich nämlich oberhalb der

Grundplatte (Fig.

1, 4

und 5) eine

über die Achse E' gesteckte Hülse D', welche als Achse des Sperrrades D und der

mit Ausschnitten versehenen Theilscheibe U, sowie des

Daumenrades G dient, dessen Gang von dem der

Theilscheibe U abhängig ist; von der Tiefe, mit welcher

die Daumen des Rades G in die Einschnitte der

Theilscheibe eingreifen, hängt die Länge der auszuführenden Theilstriche ab. An der

fixen Achse E' selbst befindet sich der horizontale Arm

E, welcher mittelst der an ihm angebrachten und

durch die Feder r angedrückten Sperrklinke d in das Sperrrad D

eingreift, während er mit seinem anderen Arme e mittelst

der verschiebbaren Führung e' mit dem Schlitten H' verbunden ist, dessen passende Lage hierdurch

geregelt werden kann; zur Regulirung der Functionen des Hebels E trägt die Achse E' an

ihrem unteren Ende einen mittelst der Schraube e²

regulirbaren Hebel E². Jedesmal, wenn der Meißel

y einen Strich macht, gelangt die Sperrklinke u² in einen der Einschnitte der Theilscheibe,

welcher dann gegen einen correspondirenden Daumen des Rades G stößt. – Die Thätigkeit des Meißels kann so unter Einwirkung der

genannten Organe der Theilscheibe dem Fortgange des Rechens c entsprechend gemacht werden.

Ergänzende Anordnungen für den Meißel. – Ist der

Meißel so weit vorwärts bewegt, um den Theilstrich auszuführen, so wird in dem

Momente, in welchem Letzteres geschehen soll, der Schlitten H' durch das Gegengewicht J zurückgezogen,

wodurch sodann die Spitze des Gravirstiftes den Theilstrich ausführt. Bezüglich der

Erhebung des Meißels mag Folgendes bemerkt werden: Das Stück Y, an welchem sich derselbe befindet, ist (Fig. 1, 2 und 6) nach rückwärts mittelst

des Armes N, der an dem Rahmen n in passender Weise angebracht ist, verlängert, und geht dort in ein

gabelförmiges Lager Y aus; mittelst eines Armes l des das Gegengewicht L² tragenden Hebels l' ist der Rahmen n mit der Schraube p

verbunden, an welcher die Zieh- oder Kurbelstange p' angebracht ist, die mit ihrem anderen Ende von dem an der Hauptwelle M angebrachten Excentric ausgeht; die Länge dieser

Ziehstange kann (wie man aus Fig. 2 ersieht) nach

Belieben verändert und regulirt werden, und ihre Verbindung mit der Schraube p ist von der Art, daß sie sich, gleichsam ein

Universalgelenk bildend, leicht drehen kann. Bei der Umdrehung des Excentric P nimmt der Arm N und die

Gabel Y' eine auf- und absteigende Bewegung an,

die in entgegengesetztem Sinne dem Arme Y und mithin dem

Meißel mitgetheilt wird. – Die Bewegung der Hauptwelle kann durch eine Rolle

oder Riemenscheibe O, auf welche die Bewegung des Motors

übertragen wird, bewirkt werden, während Ungleichheiten in der Ausführung der

Bewegung der Welle M, namentlich das Zurückgehen der

letzteren, durch die Einwirkung des über dieselbe gesteckten Sperrrades m etc. verhindert werden können.

Setzen wir nun voraus, es sey eine Platte X, die auf dem

Schlitten C in gedachter Weise angebracht wird, zu

theilen, und es soll zu dem Zwecke der letztere in diejenige Lage (d. i. in eine

solche, welche der in Fig. 1 angegebenen

entgegengesetzt ist) zuerst versetzt worden seyn, damit bei seiner Bewegung im Sinne

des Pfeiles die Platte die von dem Meißel auszuführenden Marken aufnehmen kann, so

kann die Thätigkeit des ganzen Apparates vor sich gehen, wie sie für die einzelnen

Organe bisher erläutert worden ist. Es wird nämlich die Welle M in Drehung versetzt, wodurch zunächst die gabelförmige Führung Y¹ niedergedrückt und durch den vom Gegengewichte

J auf den Schlitten H'

ausgeübten Zug der Meißel y nach vorwärts gestoßen wird.

Die Sperrklinke u² greift alsdann in einen der

Einschnitte R der Theilscheibe U und stößt gegen einen der Daumen des Rades G, wodurch beim Zurückziehen des Meißels die Länge des Theilstriches

mathematisch genau bestimmt wird. Während nun das Excentric P nicht wirken kann, wird durch das Gegengewicht L² die Führung Y' gehoben, so daß der

Meißel y nunmehr mit der Platte X in Berührung kommt. In der nächsten Phase wird durch das Excentric K der Schlitten H'

zurückgezogen, das Stück Y dabei in gedachter Weise

mitgenommen, und der Meißel gravirt dann, so weit die durch die Theilscheibe U vorgeschriebene Begrenzung dieß zuläßt, den

Theilstrich ein. Gleichzeitig wird der Hebel E gedreht

und das Sperrrad D durch die Sperrklinke d um einen Zahn fortgestoßen, während hierbei durch die

Drehung der Scheibe U die Tiefe des Eingriffes des

Daumens vom Rade G so lange dieselbe bleiben kann, bis

eine gewisse Anzahl, z.B. die nächsten fünf Theilstriche ausgeführt sind, und

dieselbe erst wieder beim sechsten, dann für den darauffolgenden siebenten, hierauf

wieder beim zwölften u.s.w. in gedachter Weise geändert wird. Hat der Meißel den ersten Theilstrich

vollendet, so wird derselbe wieder in erwähnter Weise gehoben, und die gezahnte

Stange c wird dabei durch Einwirkung des Excentric A von der Sperrklinke c² um einen Zahn weiter vorwärts geschoben, während am Ende dieser

Phase die den Meißel y führenden Organe alle vorhin

genannten Bewegungen vorgenommen haben, um den Meißel wieder mit der zu theilenden

Platte in Berührung zu bringen. – Ist die Theilung vollendet, so stößt die am

Ende des zu theilenden Stückes eingesetzte Schraube b'

den um b² drehbaren Hebel B¹, B² zurück, wodurch die

Verlängerung des Stückes Y gehoben wird und der Meißel

y hierdurch so lange abgehoben bleibt, bis die

Operation der Theilung wiederholt werden soll.

Der Verfasser bemerkt unter Anderem, daß die neue Theilmaschine verschiedener

Modificationen fähig sey, ohne in ihrem Principe wesentlich geändert zu werden. So

könne man, wenn es gewünscht werde, die gezahnte Stange c durch eine Schraube ersetzen, und durch diese wie in gewöhnlicher Weise

den Schlitten C fortführen. Ferner sey es nach seiner

Ansicht auch möglich, dieselbe Maschine mit einigen Abänderungen in eine

Kreistheilmaschine zu verwandeln; für diesen Fall sey es nur nothwendig, anstatt wie

bei der beschriebenen Einrichtung den Schlitten C in

eine intermittirende fortschreitende Bewegung zu versetzen, denselben an einer

Platte anzubringen, welche entweder durch den Eingriff einer Schraube in ein an der

Platte angebrachtes Rad oder durch einen in ein Sperrrad eingreifenden Stoßhaken u.

dgl. in rotirende Bewegung versetzt wird.

Tafeln