| Titel: | Vorrichtung zur Rauchverbrennung an Flamm-, Puddel- und Glühöfen; von William Naylor, zu Lorn Terrace, Grafschaft Middlesex. |

| Fundstelle: | Band 183, Jahrgang 1867, Nr. LVI., S. 213 |

| Download: | XML |

LVI.

Vorrichtung zur Rauchverbrennung an

Flamm-, Puddel- und Glühöfen; von William Naylor, zu Lorn Terrace, Grafschaft

Middlesex.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, September 1866, S.

243.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Naylor's Vorrichtung zur Rauchverbrennung an Flamm-,

Puddel- und Glühöfen.

Diese Erfindung (patentirt in England am 20. März

1866) bezweckt die Verhütung oder Verzehrung des aus Flammöfen,

Puddelöfen, Glühöfen und Lufterhitzungsapparaten sich entwickelnden Rauches. Zu

diesem Zwecke werden dem Fuchse und der Decke, oder den Seiten und der Sohle der

genannten Oefen entlang mehrere Luftkammern oder Canäle (Heißluftcanäle) geführt,

deren innerer Raum von dem Herde, beziehungsweise dem Fuchse des Ofens, durch eine

Platte oder dünne Wand von feuerfestem Material getrennt ist, damit sich die darin

befindliche Luft möglichst stark erhitzen kann. Diese Kammern oder Canäle stehen an

dem nach der Esse zu liegenden Ende mit einem Rohre (dem Luftzuführer) in Verbindung, durch welches Dampfstrahlen zugeleitet werden

können und das eine Oeffnung zum Zulassen von Luft hat, die mit einem selbstthätigen

Ventile versehen ist. Dieses Ventil ist so belastet, daß es sich schließt, sobald

kein Dampf einströmt, dagegen durch die Wirkung der eindringenden Luft geöffnet

wird, sobald man Dampf zutreten läßt. Das entgegengesetzte Ende dieses Rohres theilt

sich in zwei Arme, deren einer mit der Mündung des Heißluftcanales oder der

Heißluftkammer communicirt, so daß er derselben Luft zuführt, während der andere mit

einem umgekehrten Heber in Verbindung steht, welcher zum Theil mit Wasser gefüllt

ist und zum Auffangen und Ableiten des im Rohre sich verdichtenden Wassers dient, so

daß letzteres nicht in die Heißluftkammern geblasen werden kann. Vermittelst dieser

Einrichtung wird durch die Heißluftkammern oder Canäle ein kräftiger Luftstrom

geführt, welcher sich in denselben erhitzt, dann durch mehrere für diesen Zweck

bestimmte Oeffnungen in den Ofen tritt, und sich hier mit den unverbrannten Gasen

mischt, sobald sich diese aus dem frisch aufgegebenen Brennmaterial entwickeln,

sonnt die Entstehung von Rauch verhindert.

Die Luft kann auch durch den für ihre Zuleitung bestimmten Arm des Luftrohres

unmittelbar in die Esse injicirt werden, und zwar entweder in der Sohle derselben

oder durch besondere, in ihren Seitenwänden in beliebiger Höhe über der Sohle

angebrachte Oeffnungen, wodurch dann ein sehr kräftiger Zug in der Esse

hervorgebracht wird.

Da die gepreßte Luft nur während der Zeit, in welcher sich aus dem aufgegebenen

Brennmaterial unverbrannte (raucherzeugende) Gase entwickeln, zugeleitet zu werden

braucht, so wendet der Patentträger selbstthätige Vorrichtungen zum völligen oder

theilweisen Verschlusse der Luft- und Dampfzuführungsröhren an, so daß diese

Röhren in Thätigkeit gesetzt werden, bevor die zum Aufgeben des Brennmaterials

dienende Thür des Ofens geöffnet werden kann. Eine derartige Vorrichtung besteht in

einem, um seinen Stützpunkt beweglichen Hebel, welcher an seinem einen Arme ein

Gegengewicht, an dem anderen Arme aber ein eimerförmiges Gefäß trägt, welches sich

in einem Wasserbehälter auf- und niederbewegt und am Boden mit einer Oeffnung

versehen ist. Das Gegengewicht ist etwas schwerer als das Gefäß im leeren Zustande.

Wenn der Hebel seine normale Stellung hat und keine Luft in den Ofen zugelassen

wird, befindet sich das Gegengewicht unmittelbar vor einer die Mündung der

Lufteinströmungsöffnung bedeckenden Thür oder Klappe; folglich wird dadurch jeder

Luftzutritt zum Ofen verhindert, bis das belastete Ende des Hebels sich wieder hebt,

so daß die Klappe sich öffnen kann. Das Gewicht des Hebels ist mit einer Nuth

versehen, in welche die Kante der Thür oder Klappe eingreift, wenn sich letztere

öffnet; dadurch wird sie in dieser Stellung erhalten, so lange das Brennmaterial

aufgegeben wird. Inzwischen ist der Eimer in den Wasserbehälter hinabgesunken und

füllt sich vollständig oder theilweise mit Wasser; sobald sich nun die Thür oder

Klappe schließt und dadurch der Hebel entlastet wird, dreht sich derselbe langsam um

seinen Stützpunkt und hebt daher den mehr oder weniger gefüllten Eimer zum Theil aus

dem im Reservoir enthaltenen Wasser. Da nun das Wasser durch die im Boden des Eimers

befindliche Oeffnung aus diesem ausfließt, so sinkt der belastete Arm des Hebels

nach und nach in seine normale Stellung (der Klappe gegenüber) zurück. Diese

Bewegung des Hebels theilt sich den Lufteinlaßventilen oder den Hähnen (oder

Ventilen) der Dampfzuleitungsrohre mit und verursacht ihre allmähliche Schließung,

während sich dieselben wieder öffnen – und zwar bevor die den Schürraum

verschließende Thür oder Klappe sich öffnet – sobald der belastete Hebelarm

wieder steigt.

Bei Anwendung eines Ventilators oder eines Cylindergebläses anstatt eines

Dampfstrahles zur Erzeugung des Luftstromes kann die Einrichtung getroffen werden,

daß der Treibriemen des Gebläses durch das allmähliche Sinken des belasteten

Hebelarmes auf eine auf der Treibwelle sitzende lose Riemscheibe, in Folge des

Aufsteigens des gedachten Hebelarmes dagegen auf die feste Riemscheibe geschoben

wird, wodurch das

Gebläse in Bewegung gesetzt und so der erforderliche Strom von gepreßter Luft zu dem

richtigen Zeitpunkte erzeugt wird.

Die Zeitdauer, während welcher die Luft in den Ofen strömt, läßt sich der zur

Entwickelung der raucherzeugenden Gase aus dem frisch aufgegebenen Brennmaterial

nöthigen Zeit entsprechend, leicht in geeigneter Weise reguliren, und zwar durch

Vergrößerung oder Verkleinerung der im Boden des Eimers befindlichen Oeffnung, so

daß das Wasser nach Erforderniß langsamer oder rascher aus dem letzteren auslaufen

kann.

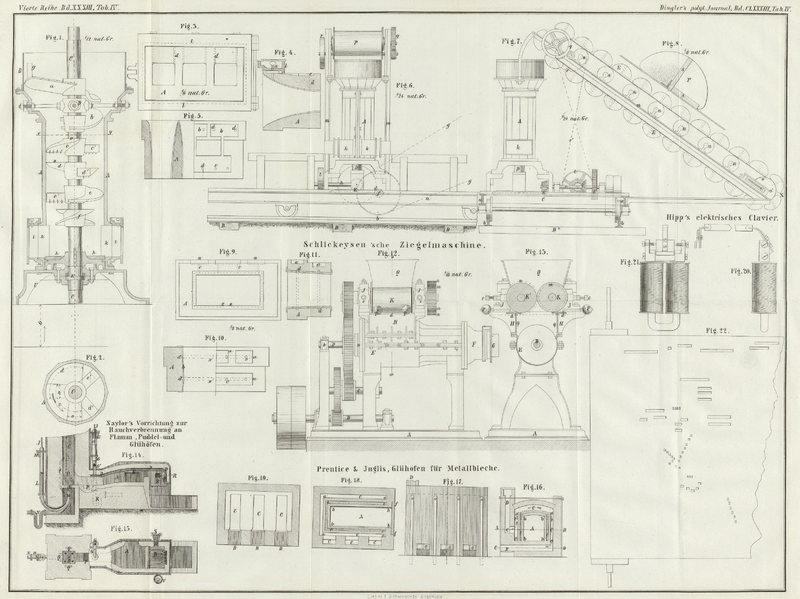

Fig. 14

stellt einen verticalen Längendurchschnitt eines mit den besprochenen Einrichtungen

zur Rauchverzehrung versehenen Schweißofens, und Fig. 15 einen Grundriß

desselben dar. In diesen Zeichnungen sind, der Uebersichtlichkeit halber, an einem

und demselben Ofen dreierlei verschiedene Vorrichtungen zur Erreichung dieses

Zweckes abgebildet; es versteht sich indessen von selbst, daß in der Praxis jedesmal

nur eine dieser Einrichtungen angewendet wird, und zwar die der Construction und dem

Gange des betreffenden Ofens angemessenste.

A ist der Herdraum eines gewöhnlichen Schweißofens, mit

dem Feuerraume B und der mit ihm durch einen Fuchs

verbundenen Esse C. Bei der einen der in den Figuren

dargestellten Einrichtungen zur Verhütung des Rauches und zur vortheilhafteren und

vollständigeren Verbrennung des Brennmaterials, wird über dem Herdgewölbe und dem

Fuchse die zur Aufnahme der zu erhitzenden Luft bestimmte Kammer oder ein

entsprechender Luftcanal D, D angebracht, wie Fig. 14 zeigt;

doch läßt sich eine solche Kammer auch an beiden Seiten und unter der Sohle, oder im

erforderlichen Falle auch an beiden Seiten, unter der Sohle und im Flammengewölbe

des Herdes einrichten. – Dieser Canal ist vom Herdraume A durch einen Scheider oder eine Wand von dünnen

feuerfesten Ziegeln E getrennt, damit sich die Luft bei

ihrem Durchstreichen in dem erforderlichen Grade erhitzen kann. An dem vorderen oder

demjenigen Ende des Ofens, wo der Rost liegt, ist diese Wand mit einer Reihe von

kleinen Oeffnungen F versehen, die mit der Luftkammer

D communiciren, und durch welche die auf ihrem Wege

durch das Canalsystem erhitzte Luft in einer derjenigen dieser Oeffnungen

entsprechenden Anzahl von Strahlen und in der durch die beiden Pfeile angedeuteten

Richtung gerade über dem frisch aufgegebenen Brennmaterial in den Feuerraum

einströmt, worauf sie sich mit den aus dem Brennmaterial sich entwickelnden

gasförmigen Verbrennungsproducten vermischt und deren vollständige Verbrennung

bewirkt. Die atmosphärische Luft wird durch das Rohr G

in die Canäle D eingepreßt, und zwar entweder mittelst

eines, mit diesem Rohre in Verbindung stehenden Ventilators oder anderweitigen Gebläses,

oder aber in der bereits oben angegebenen Weise mittelst Dampfstrahlen. Im letzteren

Falle ist die Röhre G an einer Seite mit dem beim

Eindringen der Luft nach innen sich öffnenden Luftzulassungsventile H versehen, und der Dampf strömt dann durch die

Dampfröhre J in die Röhre G

ein. Durch eine Reihe von kleinen Windformen a, welche

an einer zwischen dem Deckel b und dem Ende des Rohres

liegenden Röhrenplatte sitzen, wird dieser Dampf in eine Anzahl von dünnen Strahlen

getheilt. Die Röhre G reicht unmittelbar bis zu einem

gebogenen oder umgekehrten Heber K, der eine zur

Verhütung des Entweichens von Dampf und Luft genügend hohe Wassersäule enthält,

während das condensirte Wasser durch ihn leicht abfließen kann. Eine Abzweigung G' der Röhre G tritt durch

die Mauer des Herdgewölbes in den Luftcanal D, wie aus

beiden Abbildungen ersichtlich ist; sie ist von der Röhre G ab aufwärts gekrümmt, so daß Feuchtigkeit oder Wasser in sie nicht

eindringen kann; alles in G sich verdichtende Wasser

wird unmittelbar in den Heber K hinabgeblasen und fließt

aus diesem beständig aus.

Anstatt Luft in die Kammern oder Canäle D und, nachdem

sie sich hier erhitzt hat, durch die Oeffnungen K in den

Feuerraum zu pressen, kann man auch einen oder mehrere Luftströme auf die Sohle der

Esse leiten, und zwar wiederum entweder mittelst eines Ventilator- oder

anderen Gebläses, oder durch eingeleitete Dampfstrahlen, welches letztere Verfahren

den Vorzug verdient. Diese Einrichtung des Ofens ist gleichfalls in Fig. 14 und 15 deutlich

versinnlicht. L bezeichnet die Luftzuführungsröhre;

dieselbe ist mit einem Luftadmissionsventil und mit ganz ähnlichen, für den Zutritt

des Dampfes bestimmten Röhren oder Windformen versehen, wie die Röhre G bei der vorhin beschriebenen Vorrichtung. Das Rohr L ist aufwärts gekrümmt und bildet bei M eine Art von Düse, welche auf der Sohle der Esse C mündet, so daß die Luft direct in der letzteren

aufsteigen kann. An der Krümmung der Röhre ist ein Ansatz mit Flansch angegossen und

an diesen ein gekrümmtes Heberrohr befestigt, welches ganz so wie der Heber K zu dem bereits angegebenen Zwecke mit Wasser gefüllt

erhalten wird. Um den Luftstrom zu zertheilen, wird ein durchlöcherter Ziegelstein

oder eine durchbrochene Platte O über die Düse M in die Esse eingelegt; um die Verstopfung dieser

Löcher durch Schlacke und somit eine Verhinderung des Luftzutritts zu verhüten, ist

im Fuchse des Schweißofens eine Vertiefung oder ein Sumpf P angebracht, in welchem sich die Schlacke ansammelt, so daß sie durch

eine zu diesem Zwecke angebrachte Seitenöffnung leicht abgezogen werden kann.

Bei Puddelöfen, bei denen man die aus dem Herde entweichende Ueberhitze gern zum

Vorwärmen des zu verpuddelnden Roheisens auf der Essensohle benutzt, ist die Platte

O nicht durchbrochen, und die Luft muß durch die, in

Fig. 14

durch punktirte Linien angedeuteten, in den Seitenwänden der Esse angebrachten und

in die letztere in beliebiger Höhe ausmündenden Züge Q,

Q aufsteigen, wie in Fig. 14 durch die

punktirten Pfeile angegeben wird; in diesem Falle muß die Luft vor ihrem Eintritte

in die Esse erhitzt werden.

Da es bei diesen sämmtlichen Einrichtungen nur erforderlich ist, die erhitzte oder

nicht erhitzte Luft nach dem Aufgeben von frischem Brennmaterial eine

verhältnißmäßig kurze Zeit lang zuströmen zu lassen, so ist es sehr zu empfehlen,

einen selbstthätigen Apparat anzuwenden, durch den die Luft, beziehungsweise der

Dampf, für die Zeit abgesperrt werden kann, in welcher sie zur Erzielung des in Rede

stehenden Zweckes nicht mehr erforderlich ist.

Tafeln