| Titel: | Filtrirpresse von Robert de Massy in Paris. |

| Fundstelle: | Band 183, Jahrgang 1867, Nr. LXXII., S. 265 |

| Download: | XML |

LXXII.

Filtrirpresse von Robert de Massy in Paris.

Patentirt in Bayern am 18. März 1865. – Aus

dem bayerischen Kunst-

und Gewerbeblatt, 1866 S. 678.

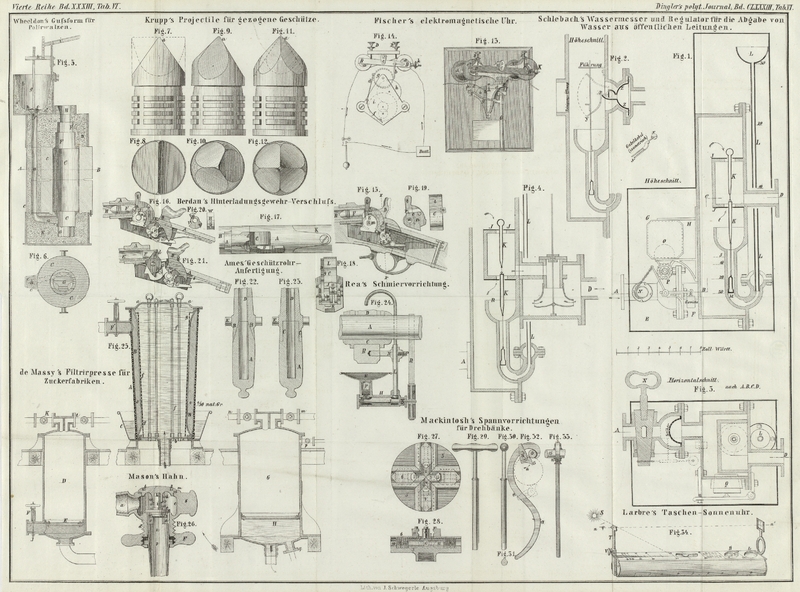

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

de Massy's Filtrirpresse für Zuckerfabriken etc.

Bei den Pressen meines Systems lasse ich das Wasser oder die Gase unmittelbar auf die

zu pressende Substanz wirken, indem ich Zwischenglieder, die gewöhnlich gebraucht

werden, wie hydraulische Presse und dergleichen, um die Kraft überzuleiten,

auslasse.

Zu diesem Ende schalte ich eine Hülle oder Scheidewand zwischen dem Stoffe, der durch

Pressen Flüssigkeiten abgeben soll, und dem Agens (Wasser oder Luft), welches den

Druck ausübt, ein. Diese Scheidewände können aus allen Arten von Zeugen oder

plattenförmigen Stoffen bestehen; ich wähle aber vorzugsweise solche, welche am meisten

Elasticität besitzen. Ebenso können die Gefäße die verschiedenartigsten Formen

haben, so daß man diejenige auswählen kann, welche am meisten den Bedingungen des

Widerstandes im Verhältniß des hervorzubringenden Druckes entspricht. Als Beispiel

für die Construction einer Presse nach meinem Systeme wähle ich die in der

beigegebenen Zeichnung dargestellte, welche zur Saftgewinnung

aus Runkelrüben bestimmt ist.Eine Notiz über die Anwendung und Leistung dieses Apparates zur Verarbeitung

des Rübenbreies wurde im polytechn. Journal Bd. CLXXX S. 396 mitgetheilt.A. d. Red.

Der Apparat, Fig.

25, stellt äußerlich einen abgestumpften Kegel A aus starkem Eisenblech dar, der von Löchern mit einigen Centimetern

Durchmesser durchbohrt ist. Er ist innen mit einem metallenen Gewebe bekleidet, das

seinerseits wieder mit einem Gewebe bedeckt ist, welches fähig ist, als Filter zu

dienen. Dieser erste Kegel, welcher den Eisenbeschlag der Presse ausmacht, und sehr

solid auf einem passenden Gestell befestigt ist, nimmt in seinem Inneren einen

zweiten Conus auf, dessen Wand B dehnbar ist, und der

den geschlossenen Raum bildet, in welchem das pressende Agens unter den Bedingungen

wirkt, die ich schon oben auseinandergesetzt habe, und die ich jetzt speciell

erklären werde.

Dieser innere Kegel wird von einer sehr ausdehnbaren Wand B gebildet, wie schon gesagt, und zwar von Kautschuk von bedeutender

Dicke. Die äußersten Ränder der Wand B sind fest

verbunden mit zwei Platten a und b, so daß sie den Druck der pressenden Flüssigkeit, der nöthig ist,

aushalten können. Der ganze innere Kegel steht nun in der Umgebung A, mit der er an beiden Enden zusammenstößt, indem er

mit seinem unteren Ende ganz auf einem Bande e ruht,

durch Vermittelung einer elastischen Scheibe d, welche

er mit seinem Rande deckt und auf welcher er von selbst durch sein Gewicht

festgehalten ist.

Man operirt mit dem auf diese Weise construirten Apparat folgendermaßen:

Da der innere Conus B von kleinerem Durchmesser ist als

die Umgebung A, so entsteht ein ringförmiger Raum e zwischen ihnen, der die zu pressende Substanz

aufnimmt. Das Einführen der Substanz in den Raum e werde

ich später auseinandersetzen. Ich bringe die Preßflüssigkeit (angenommen es sey

Wasser) in den Kegel B, dann wird die Wand desselben

durch den Druck ihre Gestalt ändern, sie dehnt sich nach dem Raume e hin aus, und überträgt den Druck auf die sie umgebende

Substanz. Die ausgepreßte Flüssigkeit geht durch das Filter und die Löcher des Conus A und sammelt sich in einer Rinne c, welche am unteren Theil des Apparates angebracht ist.

Wenn man eine Pressung vorgenommen hat, öffnet man einen Abzugshahn um den Druck im

inneren Conus zu beseitigen, dann hebt man den Conus B

in die Höhe, um die Rückstände zu entfernen, welche frei durch die untere Basis des

Kegels A fallen können. Für die folgende Pressung läßt

man den Presser wieder herab auf seinen Platz, füllt den leeren Raum e wieder mit der zu behandelnden Substanz, läßt wieder

den Druck des Wassers wirken, und so weiter wie früher. Ich muß darauf aufmerksam

machen, daß die Grund- und Deckplatte des Conus B

durch eine gewisse Anzahl Säulen f zusammengehalten

werden, die oben und unten durch Schraubenmuttern befestigt sind. Zwei dieser

Schraubenmuttern an der oberen Platte sind mit Handhaben versehen, um den Druckkegel

B bequem in die Höhe heben zu können, wie ich es

eben erklärt habe. Man bemerkt auch, daß der Kegel B in

seinem Inneren eine durchbrochene metallene Wand hat, die keinen anderen Zweck hat,

als die biegsame Wand zu unterstützen, wenn sie vor Anwendung des Druckes durch das

Gewicht der zu pressenden Substanz sich nach Innen auszubauchen strebt.

Ich will jetzt zur Beschreibung der Apparate übergehen, die ich anwende, um

einestheils die zu pressende Substanz, anderntheils die pressende Flüssigkeit in die

Presse einzubringen.

Der Kegel A steht durch eine starke Röhre in Verbindung

mit einem cylindrischen Recipienten D, in welchem sich

eine horizontale Scheidewand E befindet. Diese

Scheidewand, die im Recipienten auf- und abgeschoben werden kann, besteht aus

einer kreisförmigen Scheibe. Ihr Umfang ist mit einem biegsamen Ansatz (Leder)

versehen, der zur Dichtung dient.

Diese Scheidewand, eigentlich ein Kolben ohne Stange, hat zum Zweck, den Druck des

Dampfes, der von oben in den Recipienten einströmt, auf die einzufüllende Substanz

zu übertragen. Man vermeidet dabei die Uebelstände, welche allezeit entstehen,

sobald man den Dampf bei ähnlichen Apparaten direct auf die Masse wirken läßt, die

sich in einem fast teigigen Zustande befindet; in diesem Falle treibt nämlich der

Dampf nur die flüssigen Theile der Masse vorwärts und hüllt schließlich den festen

Rückstand ein, welcher dann nicht weiter getrieben werden kann. Durch die

Einschaltung der Scheidewand ist die Trennung der festen von den flüssigen Theilen

der Substanz nicht möglich, ebensowenig ein Vermischen derselben mit dem Dampf.

Der Recipient D ist mit zwei Röhren K und t (mit Hähnen)

versehen, von denen die

eine zum Einlassen des Dampfes, die andere zum Ablassen desselben dient. Am unteren

Ende befindet sich eine andere Röhre j, durch welche die

einzufüllende Substanz einströmt, wenn der Schutz F

aufgezogen wird, mit dem sie versehen ist.

Ich speise die Presse auf folgende Weise mit meinem Apparat:

Der Einleitungshahn K ist geschlossen, und der Ablaßhahn

t offen, um die Luft oder was vom Dampf, der bei der

vorhergehenden Operation gebraucht wurde, übrig blieb, ausströmen zu lassen. Ich

öffne den Schutz F und die Substanz strömt ein und

erfüllt den Recipienten, indem sie die Scheidewand E in

die Höhe treibt; ich schließe dann den Ablaßhahn, hebe den Schutz F' an dem Conus A auf, und

nachdem ich den Schutz F geschlossen habe, lasse ich den

Dampf in den Recipienten einströmen, indem ich den Hahn K öffne. Der Dampf drückt auf die Scheidewand, die Substanz wird vorwärts

getrieben und erfüllt den ringförmigen Raum e, der dem

Recipienten an Volumen gleich ist. Der Schutz F' wird

dann herabgelassen und die Operation des Pressens, wie ich sie oben schon

auseinandergesetzt habe, nimmt ihren Anfang.

Der zweite Apparat, mit dessen Hülfe ich den Druck im inneren Kegel B hervorbringe, ist in allen Punkten genau wie der

vorige.

Er besteht aus einem geschlossenen cylindrischen Recipienten G mit innerer Scheidewand H, die das Wasser

oder die pressende Flüssigkeit von dem bewegenden Dampf trennt, der in den

Recipienten einströmt.

Der Recipient ist oben mit zwei Röhren versehen, die eine m zum Einlassen, die andere n zum Auslassen

des Dampfes, wie beim vorigen Apparat; sein Boden ist mit einem Ansatze versehen, um

ihn mit einer langen und biegsamen Röhre verbinden zu können, die durch dasselbe

Mittel mit dem Conus B verbunden ist; endlich wird diese

Dampfpresse noch vervollständigt durch einen Hahn p zum

Austreiben von Wasser und Luft, und einen Röhrenansatz q, der zu dem Rohre, welches das nöthige Wasser dem Apparat zuführt, gehört,

und durch einen Hahn geschlossen werden kann.

Man sieht hiernach ein, wie der Dampf das ganze Volumen des im Recipienten

enthaltenen Wassers durch seinen Druck auf die Scheidewand H nach dem inneren Kegel B erhebt, und darauf

durch Vermittelung desselben Wassers und der biegsamen Wand B seinen ganzen Druck auf die zu pressende Substanz überführt.

Wenn die Pressung vollendet ist, öffnet man den Ablaßhahn n; der Dampf der jetzt austreten kann, entlastet die Scheidewand H, so daß sie dem hydrostatischen Drucke des Wassers

weichen kann, welches den Kegel B verläßt, und in den

Recipienten zurückkehrt. Jetzt kann man den Conus B herausnehmen, um

die Rückstände aus der Presse zu entfernen. Zu dieser Operation dient die bedeutende

Länge des biegsamen Rohres, weil dabei kein Auseinandernehmen des Apparates nöthig

ist.

Ich muß bemerken, daß ich bei Anwendung von Dampf als eigentlichen Motor der Pressung

auch seine Expansion benutzen werde, so daß die Pressung wirklich methodisch und

progressiv ausgeführt wird, wobei eine bedeutende Ersparniß an Brennmaterial

stattfindet, da derselbe Dampf nach und nach für mehrere Apparate benutzt wird. Ich

erkläre dieß deutlicher:

Nehmen wir z.B. an, daß in demselben Arbeitsraum vier solcher mit Rübenbrei gefüllter

Apparate aufgestellt sind; ferner daß der Dampf aus dem Dampfkessel mit 18–20

Atmosphären Spannung kommt, und daß außer den directen Dampfzuleitungen die

dampferfüllten Räume der einzelnen Apparate unter einander in Communication gesetzt

werden können, mittelst angebrachter Hähne oder Ventile, so kann der Dampf nach

einander aus einem Apparat in den anderen eingelassen werden, und nachdem er

zunächst in dem ersten seine volle Wirkung ausgeübt, im zweiten Apparat eine etwas

geringere, im dritten eine noch geringere Pressung bewirken, und im letzten den Rest

seiner effectiven Druckkraft nutzbar machen.

So geht derselbe Dampf, aus dem Kessel kommend, nach einander durch die verschiedenen

Apparate, indem seine Spannung abnimmt und damit seine Druckkraft sich

vermindert.

Es ist natürlich, daß der so abgespannte Dampf in dem letzten Apparat nur einen

vielleicht 3 oder 4 Atmosphären entsprechenden Druck ausüben wird; dieser Druck

reicht indessen für den Anfang der Operation aus, denn der ganz und gar mit Saft

erfüllte Rübenbrei gibt sehr leicht auch ohne kräftigen Druck einen Theil desselben

ab.

Auch muß ich bemerken, was leicht aus der Zeichnung zu erkennen ist, daß meine

Apparate so construirt werden können, daß sie mit ihrem oberen Rand am Gebälk oder

auf irgend eine andere Weise aufgehängt werden können, statt sie mit ihrem unteren

Theil auf den Boden zu stellen. Diese Einrichtung hätte den Vorzug, daß dabei der

darüberliegende Raum ganz frei bleibt, so daß die Bedienung der Apparate

außerordentlich erleichtert wird, eine wichtige Rücksicht für Zuckerfabriken, wo die

einzelnen Operationen möglichst schnell aufeinander folgen müssen, die Handarbeit

also auf die einfachsten Vorrichtungen beschränkt werden muß.

Es besteht daher diese Erfindung darin, daß ich fabrikmäßig das Wasser und die Gase

unmittelbar anwende, um verschiedene Stoffe zu pressen, indem ich zwischen die zu pressende Substanz und

das Druck ausübende Agens ein Gewebe, eine Platte, oder irgend einen biegsamen und

undurchdringlichen Körper einschalte. Ich habe hier die conische Form gewählt, nur

weil sie mir bei der Anwendung in einer Zuckerfabrik sehr handlich erscheint.

Indem ich mein System ausdehne, kann ich auf gleiche Weise den Apparat anordnen, um

im geschlossenen Gefäße zu operiren. In diesem Falle ist das Preßwerkzeug eine Art

Blase, die zuvörderst in dieses Gefäß gethan wird. Man bläht sie auf, indem man

unter Druck die Preßflüssigkeit durch eine Röhre in sie eintreten läßt, welche mit

einem Druckapparat in Verbindung steht. Dieser Druckapparat kann entweder der seyn,

den ich speciell hier beschrieben habe, oder irgend ein anderer, z.B. eine

Pumpe.

Tafeln