| Titel: | Notizen von der Weltausstellung in Philadelphia 1876; von Ingenieur Müller-Melchiors |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 121 |

| Download: | XML |

Notizen von der Weltausstellung in Philadelphia 1876; von Ingenieur

Müller-Melchiors

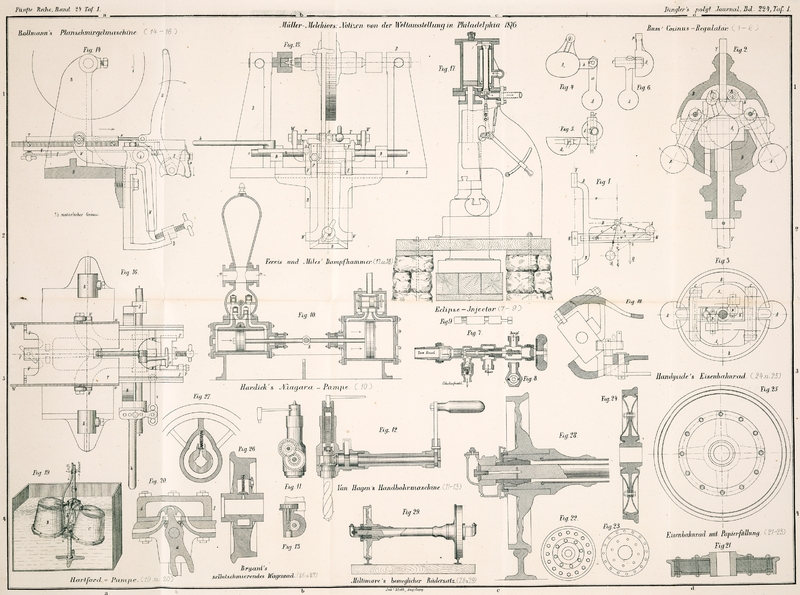

Mit Abbildungen auf Tafel

I.

(Schluß von S. 26 dieses Bandes.)

Müller-Melchiors, Notizen von der Weltausstellung in

Philadelphia 1876.

76. Planschmirgelmaschine von Bollmann

in Wien. (Fig. 14 bis 16 [a/1].)

Die bekannte Magdeburger Firma Schäffer und Budenberg hat zwei Planschmirgelmaschinen, Patent Bollmann, ausgestellt, welche ein neues Arbeitsprincip in

die Verwendung der Schmirgelscheibe einführen und aus diesem Grunde, sowie der

gelungenen constructiven Durchführung halber vollstes Interesse verdienen.

Während nämlich die bisher üblichen Schmirgelmaschinen entweder die Führung des zu

bearbeitenden Stückes völlig der Handgeschicklichkeit des Arbeiters überlassen, oder

anderseits das Arbeitsstück in gleicher Weise fest einspannen, wie dies bei einer

Drehbank oder Hobelmaschine geschieht, hat Bollmann bei

seinen Planschmirgelmaschinen einen elastischen Druck

eingeführt, welcher das Arbeitsstück gegen die Schmirgelscheibe preßt.

Selbstverständlich ist die Intensität dieses Druckes, sowie die Dicke der

abzuschleifenden Schichte genau regulirbar, und endlich ist noch Vorkehrung

getroffen, beim Rückgänge des Tisches das Arbeitsstück von der Schneidkante der

Schmirgelscheibe zu entfernen.

In dieser Weise wirken die beiden in Philadelphia ausgestellten Maschinen; die

einfachere derselben, zum Seitwärts- und Vorwärtssteuern von Hand

eingerichtet, ist in Fig. 14 bis 16

dargestellt; die Beschreibung der zweiten Ausstellungsmaschine mit vollständig

automatischem Gang möge einer spätern Gelegenheit vorbehalten bleiben. Aus den

Zeichnungen Fig.

14 bis 16 sind in Aufriß, Kreuzriß und Grundriß die wesentlichen Bestandtheile

der Bollmann'schen Handschmirgelmaschine ersichtlich: Der Ständer B welcher die durch Riemenantrieb bewegte

Schmirgelscheibe trägt, der Arbeitstisch T sammt seinem

Bewegungshebel

H, die Führung F des

Arbeitstisches und endlich der Winkelhebel W. Letzterer

dient dazu, die Aufwärtsbewegung des Tisches T zu

begrenzen, indem sein wagrechter Arm (Fig. 14 und 16)

beiderseits ausgebogen ist und hier zwei Stellschrauben trägt, gegen welche die

Führungsleisten des Tisches T anstoßen; gleichzeitig

stemmt sich der nach abwärts gerichtete Arm des Hebels W

gegen eine Stellschraube im Ständer B. Seinen

Drehungspunkt findet der Winkelhebel W auf einer Spindel

s, die in zwei Hülsen des Ständers B fest gelagert ist und außer W noch die Führung F des Arbeitstisches

trägt.

Mittels des Handhebels h und der in F eingreifenden Zugstange z

kann die Führung F und der von ihr umfaßte Winkelhebel

W auf der Spindel s hin

und her verschoben werden; zu diesem Zwecke ist auch der verticale Arm von W am untern Ende verbreitert, um bei allen Stellungen

die im Ständer B angebrachte Stellschraube berühren zu

können. Hiedurch ist die Querbewegung von W und F, sowie des auf der

Führung aufliegenden Arbeitstisches T erklärt.

Zur Längsbewegung von T und

des darauf eingespannten Arbeitsstückes dient der Hebel H, welcher in zwei Angüssen am vordern Ende der Führung F gelagert und mit dem Tische T durch die Zugstange x verbunden ist. Beim

Abwärtsbewegen von H im Sinne des Pfeiles der Figur 14

findet somit Vorwärtsgang des Tisches T statt, beim

Aufwärtsbewegen von H Rückgang; gleichzeitig damit tritt

die schon eingangs erwähnte Eigenthümlichkeit der Maschine auf, daß sie nur beim

Vorwärtsgange des Tisches schneidet.

Der Tisch T wird nämlich, wie aus Fig. 14 und 16

ersichtlich, durch eine Feder f von der Führung F abgehoben und gegen die Schmirgelscheibe mit einer

gewissen Kraft angepreßt, die sich einerseits durch Veränderung der Federspannung

beliebig reguliren läßt, anderseits jedoch in der Aufwärtsbewegung des Tisches durch

die Anschläge des Winkelhebels W eine unübersteigliche

Grenze findet. Dagegen kann sich der Tisch T sammt

seiner Führung F im Ruhezustande frei nach abwärts senken, da die Führung F mit der Spindel s drehbar aufgesetzt ist.

Sobald jedoch der Hebel H im Sinne des Pfeiles der Figur 14

bewegt wird, tritt am vordern Ende der Führung F eine

Kraft auf, welche die Führung im rechtsgängigen Sinne zu verdrehen sucht und daher

das linke Ende derselben sammt dem von der Feder f

aufwärts gepreßten Tische T der Schmirgelscheibe

zuführt. Diese Kraft wird dadurch hervorgebracht, daß der in F gelagerte Hebel H auf seiner Drehungsachse

eine Scheibe trägt, gegen welche eine an F befestigte

Feder p schleift, und es ist klar, daß, je stärker diese

Feder angespannt ist, eine desto größere Reibungscomponente im Sinne des Pfeiles der

Figur 14

nach abwärts wirkend auftritt und hierdurch die Wirkung der Tischfeder f erhöht. Beim Rückgänge des Hebels H dagegen wirkt die Reibungscomponente nach aufwärts; es

erfolgt eine Verdrehung der Führung F in linksgängigem

Sinne, und das Arbeitsstück bleibt von der Schmirgelscheibe entfernt, da die Feder

f den Tisch T nur auf

eine geringere Höhe zu heben vermag.

Die Arbeitsweise der Maschine bedarf nach dem hier Gesagten keiner weitern

Erörterung; selbstverständlich ist der Hinweis, daß die Spannung der beiden Federn

f und p stets der Natur

der jeweiligen Arbeit angepaßt werden muß, was mit Hilfe der Schrauben einfach

erfolgen kann und nur kurze Uebung erfordert. Die Maschine ist speciell für

Metallbearbeitung bestimmt und entspricht diesem Zweck in vollendeter Weise; zum

Schleifen gehärteter Eisen- und Stahlbestandtheile dürfte eine gewöhnliche

Schmirgelmaschine mit festen Führungen vorzuziehen sein.

77. Dampfhammer von Ferris und

Miles. (Holzschnitt und Fig. 17 und 18 [c/2].)

Von den ausgestellten Hammerconstructionen waren besonders die kleinern Sorten

schnellgehender Hämmer stark vertreten, unter diesen zahlreiche Frictionshämmer und

Federhämmer — der bekannte Federhammer von Shaw

und Justice (*1868 187 192)

1874 *213 194. *214 428), ein

ähnlich construirter Schwanzhammer (Palmer *1874 214 429), ein Luft-Federhammer (Hotchkiß * 1875 215 397. Vgl.

auch Browett * 1876 220 404)

u. a. Von Dampfhämmern speciell war kein einziger den Riesen der Wiener

Weltausstellung 1873 zu vergleichen, von Europa hatte überhaupt nur die englische

Firma B. und S. Massey ihre bekannten Dampfhämmer (* 1874

213 286) ausgestellt, von den wenigen amerikanischen

Ausstellern ist vor allen die Firma Ferris und Miles zu nennen.

Der von ihr ausgestellte Dampfhammer ist auf S. 124 in perspectivischer Ansicht, in

Fig. 17

und 18 im

Aufriß und Querschnitt durch die Kolbenstange gezeichnet; zunächst fällt hier die

schiefe Stellung des Hammerbärs und seiner Führungen gegenüber dem Hammergestelle

auf. Diese Anordnung wurde getroffen, um dem Arbeiter sowohl die lange, als die

schmale Seite der Hammerfläche verfügbar zu machen. Zu gleichem Zwecke hat Massey bekanntlich statt des kastenartigen Ständers zwei

getrennte Tragrippen gewählt, zwischen denen das Arbeitsstück in der einen Richtung

durchzuschieben ist; der Ständer von Ferris

und Miles ist jedoch gefälliger als auch solider und gibt für

die Hantirung des Arbeitsstückes größern Spielraum.

Textabbildung Bd. 224, S. 124

Die Steuerung zeigt nichts wesentlich Neues. Als Vertheilungsschieber dient ein

bewegliches Rohr, das außen von Kesseldampf umspült ist, im Innern mit dem

Dampfaustritt communicirt, und mit seinen erweiterten Enden in zwei Bohrungen

einspielt, in welche die Dampfcanäle des Cylinders münden. In der untersten

Stellung (Fig.

17) findet Anhub des Kolbens statt, bei der obern Stellung des

Schieberrohres Niedergang des Hammerbärs mit Oberdampf. Zur Bewegung des

Schiebers tritt eine mit ihm verbundene Stange aus dem Cylinder heraus und steht

hier mit einer Zugstange in Verbindung, die am einen Ende eines doppelarmigen

Hebels angreift, dessen anderes Ende mit seinem gebogenen Arm an einer schiefen

Nuth des Hammerbärs anliegt. Beim Anhub wird dieser Arm nach rechts und damit

das Schieberrohr nach aufwärts geschoben, bis der obere Dampfcanal frei wird;

bei dem dann stattfindenden Rückgänge sinkt der ganze Steuermechanismus, der

Bewegung des Hammerbärs folgend, nach abwärts, bis wieder die untere

Canalöffnung frei wird. Um den Hub zu reguliren, läßt sich der Drehungspunkt des

oben erwähnten doppelarmigen Hebels mittels eines Handhebels verstellen, in

dessen obern Arm der Drehzapfen des doppelarmigen Steuerhebels eingenietet

ist.

Hierdurch kann sowohl ein beliebig starker einzelner Schlag gegeben werden, als auch

die Einstellung auf selbstthätige Steuerung mit variabler Hubhöhe erfolgen.

Der ausgestellte Hammer hatte ein Bärgewicht von 315k und erfordert, wie aus Figur 17 ersichtlich,

eine selbstständige Fundamentirung der Chabotte; bemerkenswerth ist noch, daß die

Schieberstange ohne Stopfbüchse aus dem Schieberkasten austritt, was dadurch möglich

wird, daß sie nur von

expandirtem Ausströmungsdampfe umgeben ist. Die hierdurch erreichte leichte

Beweglichkeit des Steuermechanismus ist wesentlich für die gute Functionirung bei

raschem Gange.

78. Die Hartford-Pumpe.

(Fig. 19

und 20 [a/4].)

Außer den Vacuumpumpen (Bd. 223 S. 563) war noch ein anderes eigenthümliches

Pumpensystem von der „Hartford Pump Company“ in Hartford

(Conn.) ausgestellt, welches in Fig. 19 und 20 in Ansicht

und Querschnitt durch den Schieberkasten gezeichnet ist. Die Pumpe wird in dem

Wasserschachte aufgestellt, aus welchem die Förderung stattfinden soll und wirkt

somit nicht durch Saugen, sondern nur als Druckpumpe. Zum Heben des Wassers dient

jedoch kein Kolben, sondern es wird hierzu comprimirte Luft verwendet, welche in

einem eigenen Rohrstrange in den Schieberkasten A

eingeleitet wird, zur Seite des Druckrohres für das zu hebende Wasser (Fig. 19).

Insofern gleicht demnach die Arbeitsweise der Hartford-Pumpe vollständig den

sogen. Montejus (Safthebern), wie sie speciell in der Zuckerfabrikation so vielfach

angewendet sind, mit dem Unterschiede, daß selbstverständlich eine continuirliche

Action der Pumpe hergestellt sein muß. Zu diesem Zwecke besteht dieselbe aus zwei

Wasserbehältern B und C

(Fig.

19), welche um die Achse z schwingen können; diese

Achse ist an ihrem rückwärtigen Ende durchbohrt und steht mit dem Wasserdruckrohr in

Verbindung. Von der durchbohrten Achse gehen sowohl nach B als nach C Canäle, welche mit Druckklappen

verschlossen sind. Eine zweite Klappe am Boden jedes Wasserbehälters öffnet sich

nach innen, und endlich befindet sich am Deckel beiderseits ein dritter Canal, der

in den Schieberkasten A führt. Letzterer kann

gemeinschaftlich mit B und C

oscilliren; in Folge dessen ist das Rohr b, welches

demselben comprimirte Luft zuführt, durch einen biegsamen Kautschukschlauch mit der

Luftdruckleitung verbunden.

Im Schieberkasten endlich ist ein Muschelschieber enthalten (Fig. 20), dessen innere

Höhlung durch die Oeffnung o mit der freien Luft

communicirt. In der Stellung der Figur 20 tritt somit in

den rechten Wasserbehälter C comprimirte Luft ein,

während sie aus dem linken Behälter B unter der

Schiebermuschel hindurch entweichen kann. Sobald dies geschieht, öffnet sich die

Bodenklappe von B und läßt Wasser durch den Ueberdruck

der Wassersäule eintreten; bei C hingegen, das wir mit

Wasser gefüllt annehmen, bleibt die Bodenklappe geschlossen, und die Druckklappe

öffnet sich, welche mit dem hohlen Drehzapfen communicirt und so dem in C enthaltenen Wasser unter dem Einflusse der

comprimirten Luft das Aufsteigen in die Druckleitung gestattet. Dadurch leert sich C allmälig, während gleichzeitig B immer mehr mit Wasser angefüllt wird, endlich das Uebergewicht gewinnt

und eine Verdrehung des ganzen Systemes um die Achse z

nach links hervorbringt. Dabei rückt der Schieber im Kasten A. dadurch nach rechts, daß er mit einem doppelarmigen Hebel a verbunden ist, welcher in einen festen Arm des

Ständers eingreift; in Folge dieser Verschiebung wird nun comprimirte Luft nach

links eingelassen, von rechts ausgelassen und das in B

enthaltene Wasser in die Druckwasserleitung gepreßt.

Diese Pumpe soll sich in Amerika speciell für Haushaltungsbedarf und kleinere Anlagen

einer besondern Beliebtheit erfreuen und wird zu diesem Zweck mit einem Windrade

verbunden, das eine kleine Luftpumpe antreibt und so die erforderliche comprimirte

Luft liefert.

79. Eisenbahnwagenräder mit

Papierfüllung. (Fig. 21 bis 23 [d/4].)

Außer den gußeisernen Eisenbahnwagenrädern mit gehärtetem Rand oder Stahlbandagen,

welche fast ausschließliche Verwendung im Fahrparke der amerikanischen Eisenbahnen

finden (vgl. *1876 221 298), sind nur wenige

Ausstellungsobjecte bemerkenswerth. Atwood's Wagenrad mit

Hanfpackung (*1876 222 109), Raddin's Rad mit Kautschukfutter (daselbst S. 418) sind nur als

Abnormitäten interessant und nicht als Beispiele bewährter Praxis; zur selben

Kategorie gehört auch Tuthill's

„verbessertes“ Eisenbahnwagenrad, welches innerhalb des

Spurkranzes eine zweite Lauffläche trägt, die im allgemeinen unbenutzt bleibt und

nur an den Schienenstößen auf einem beiderseits abgeschrägten Schienenstück

aufläuft, mittels dessen die Wagen über den Stoß gehoben und dadurch die

Erschütterungen vermindert werden sollen.

Dagegen scheint das Papierrad schon eine gewisse

Verbreitung erlangt zu haben (vgl. 1872* 204 19. 205 71). Figur 21 zeigt einen

Schnitt desselben; Figur 22 die vordere Ansicht des completen Rades und Figur 23 stellt den

Papierkörper allein dar. Die einzelnen Bestandtheile des Rades sind die gußeiserne

Nabe, über derselben die Papierscheibe, beiderseits geschützt durch 5mm starke Bleche,

endlich der mit einer innern Rippe gewalzte Tyre und die 24 Schrauben (20mm stark) mit ihren

Muttern. Dieselben gehen in länglichen Schlitzen durch die Rippe des Tyre, damit die

ganze Belastung nur von der Papiermasse aufgenommen werde; aus gleichem Grunde

stoßen die beiderseitigen Schutzbleche nicht direct wider den Tyre an, sondern

lassen einen kleinen Zwischenraum frei.

Die Herstellung des Papierkörpers geschieht aus Blättern von Strohpappe, welche mit Kleister

aus Roggenmehl zu Scheiben von etwa 13mm Dicke verbunden und durch 5 Stunden

einem Drucke von 350t

ausgesetzt werden. Nach dem Pressen werden diese Scheiben mit erhitzter Luft

getrocknet und mit andern zusammengeleimt, neuerdings gepreßt und getrocknet, bis

die Dicke von 90mm

erreicht ist. Die so hergestellte Papierscheibe wird ausgebohrt und abgedreht, die

Nabe mit 25t Druck

eingepreßt, der Tyre mit 230t aufgezogen und das vordere und hintere Schutzblech

aufgeschraubt.

Auf diese Weise erhält der Tyre eine continuirliche elastische Unterlage, welche

weichern Gang und wesentlich geringere Abnutzung bedingt; die durch die Rippe

gezogenen Schrauben verhindern das Abfliegen eines zufällig brechenden Tyre, ohne

die Festigkeit der Lauffläche zu beeinträchtigen, und so besitzt das Papierrad alle

wesentlichen Vorzüge der bewährten Mansell'schen Holzscheibenräder, während die

Erzeugung unzweifelhaft bei weitem billiger zu bewerkstelligen ist.

80. Handyside's Eisenbahnwagenrad.

(Fig. 24

und 25 [d/3].)

Fried. Krupp in Essen stellte außer seinen Kanonen und

einigen vortrefflichen Schmiedestücken auch ein eigenthümliches Rad aus, über das

wir seiner Zeit in Philadelphia vergeblich eine Aufklärung suchten. Inzwischen wurde

uns dasselbe als Erfindung des Engländers Handyside in

Glasgow bekannt, welcher sein Patent in Essen ausüben läßt. Vgl. Patenliste S. 115 d. B., Schlagwort

„Eisenbahn“.

Der Zweck einer continuirlichen und elastischen Unterstützung des Tyre wird hier

durch zwei Scheiben aus dünnem Stahlblech erreicht, welche in die aus Figur 24

ersichtliche Form im Gesenk gepreßt werden. Diese Scheiben umfassen einerseits die

Nabe, anderseits den Tyre, sind in ihrer mittlern Einbauchung mit zwei Ringen armirt

und werden hier durch 12 Schrauben zusammengehalten (Fig. 25). Um eine Drehung

der Scheiben über die Nabe zu verhindern, hat letztere vier Arme angeschmiedet,

durch welche die betreffenden Querbolzen Passiren.

81. Bryant's selbstschmierendes

Wagenrad. (Fig. 26 und 27 [b/4].)

In der Anwendung für Eisenbahnen, wie es der Erfinder erwartet und bei den in Figur 26 und

27

dargestellten Ausstellungsobjecten ausgeführt hat, dürfte diese Idee kaum eine

Zukunft haben; dagegen empfiehlt sie sich vielleicht zum Schmieren von Losscheiben,

und möge daher kurz erwähnt werden. Die hohl gegossene Radscheibe enthält ringsum

die Nabe der Oelkammer,

welche durch eine Oeffnung gefüllt werden kann, die durch Schraubenverschluß

versperrt wird. — Eine enge Bohrung vermittelt die Verbindung zwischen der

Oelkammer und der Lauffläche der Nabe, ist jedoch durch ein schwammartiges

Schmierpolster verschlossen, das durch eine Spiralfeder angepreßt wird. In Folge

dessen bleibt in der Ruhelage die Schmieröffnung völlig verschlossen, bei rascher

Umdrehung aber wird durch die Wirkung der Centrifugalkraft der Verschluß theilweise

geöffnet, und das am äußersten Umfang der Höhlung mitrotirende Oel wird längs der

Spiralfeder in die Lauffläche eingesaugt.

82. Miltimore's beweglicher

Rädersatz. (Fig. 28 u. 29 [c/4].)

Die Skizzen Fig.

28 und 29 zeigen die absonderlichste Räderconstruction, welche in Philadelphia

zu sehen war. Hier ist die Achse selbst nicht in Lagern beweglich, sondern in festen

Tragklötzern an beiden Enden gelagert; die Räder dagegen sind mit einer Rohrwelle

verbunden und liegen beiderseits mit Kugellagerschalen auf der Achse auf. Die

Schmierung erfolgt vom Ende der festen Achse aus durch eine centrale Bohrung.

„Die starken Punkte unserer Erfindung sind Dauerhaftigkeit, größere

Lebensdauer und Möglichkeit der Verwendung größerer Räder, Verminderung der

Achsabnutzung....und eine Ersparung von 48½ Proc. in der bewegenden

Kraft.“ So schreibt die „Miltimore

Car-Axle Company“ in Philadelphia!

Schlußbemerkung:

In vorstehenden Notizen glauben wir einige der interessanteren Novitäten der

verflossenen Weltausstellung vorgeführt und unsere einleitenden Bemerkungen (1876

221 193) gerechtfertigt zu haben.

Zahlreiches Bemerkenswerthe ist uns sicherlich entgangen, manches andere ließ sich

nicht wohl dem Rahmen dieser Notizen einfügen; doch möge es uns vorbehalten bleiben,

in einer spätern Arbeit eine kurz systematische Zusammenstellung der Dampfmaschinen

der Ausstellung zu geben.

Tafeln