| Titel: | F. Brocq's Apparat zur Messung der vom Dampfe mitgerissenen Wassermenge. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 318 |

| Download: | XML |

F. Brocq's Apparat zur Messung der vom Dampfe mitgerissenen

Wassermenge.

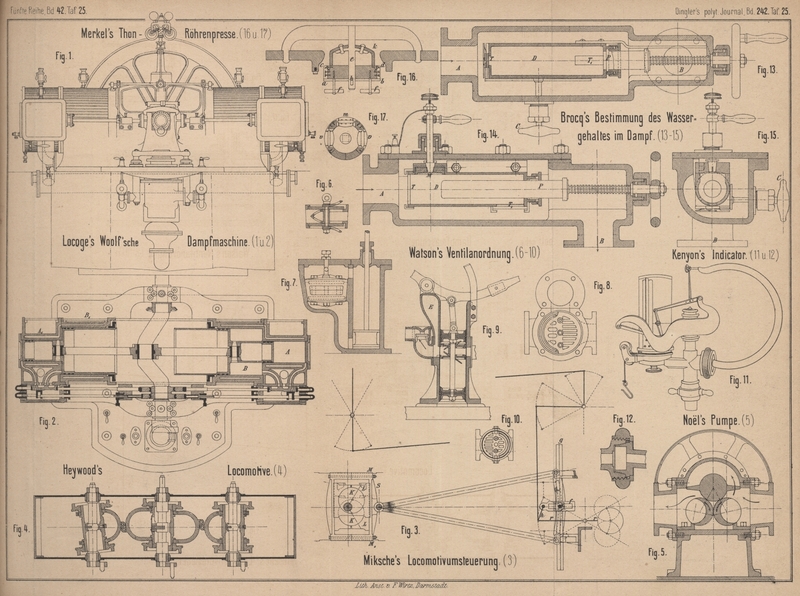

Mit Abbildungen auf Tafel 25.

Brocq's Bestimmung des Wassergehaltes im Dampf.

Der Grundgedanke, auf welchem der nachstehend beschriebene Apparat beruht, ist

folgender: Wenn man das Volumen einer bestimmten Menge feuchten Dampfes allmählich

vergröſsert, so wird sich die Pressung so lange nicht ändern, als dem Dampfe noch

Wasser beigemischt ist, vorausgesetzt, daſs derselbe auf constanter Temperatur

erhalten wird, daſs also genügend Wärme zugeführt wird, um das Wasser so schnell zu

verdampfen, als es der Volumenvergröſserung entspricht. Erst wenn alles beigemengte Wasser verdampft

ist, wird die Dampfspannung sinken. Es ist also nur nöthig, den Augenblick, in

welchem eine Abnahme der Spannung beginnt, genau zu bestimmen und die stattgefundene

Volumenvergröſserung zu messen, um den ursprünglichen Feuchtigkeitsgehalt des

Dampfes festzustellen.

Innerhalb eines guſseisernen Kastens (vgl. Fig. 13 bis

15 Taf. 25), welcher so in die Dampfleitung eingeschaltet wird, daſs der

Dampf bei A ein- und bei B

austritt, ist ein kleiner Bronzecylinder D von 40mm innerem Durchmesser befestigt. Derselbe hat bei

T wie bei T1 je eine rechteckige Oeffnung von 40 und 12mm Seite, welche durch einen Schieber geschlossen

werden kann. Beide Schieber werden durch Federn angedrückt und bei der Benutzung des

Apparates mittels des Handgriffes C von auſsen

gleichzeitig bewegt. In den Cylinder taucht ein Plungerkolben P, welcher durch eine Schraube mit Handrad aus- und

eingeschoben werden kann.

Das Wesentlichste des Apparates ist nun ein äuſserst empfindliches Manometer, welches

folgendermaſsen eingerichtet ist. Bei M ist in einem an

dem Cylinder D befestigten Ansätze eine kreisrunde

Vertiefung angebracht, in welcher sich eine sehr dünne gewellte Scheibe aus

Neusilber befindet. Der Raum über dieser Scheibe kann durch einen Hahn von auſsen

mit dem Innern des Cylinders D in Verbindung gesetzt

werden. Der Hahn hat zu diesem Zweck zwei Längsnuthen, welche bei der in Fig.

14 gezeichneten Stellung mit den in dem Ansatz vorhandenen winkelförmigen

Kanälen zusammentreffen. Durch eine Drehung des Hahnes um 90° wird die Verbindung

unterbrochen. In der Achse des Hahnes und von derselben durch eine Glasröhre isolirt

ist eine Schraube mit sehr feinem Gewinde untergebracht, welche oben mit dem einen

Pole einer elektrischen Leitung verbunden ist und deren Spitze bis zu der

Neusilberplatte hinabreicht. Die letztere steht mit dem anderen Pole in

Verbindung.

Soll nun der Apparat zur Verwendung kommen, so werden, nachdem er in die Dampfleitung

eingeschaltet ist, die Schieber T und T1 geöffnet und, wenn

der Dampf lange genug durch den Cylinder D geströmt

ist, um denselben auf die Dampftemperatur zu bringen, beide gleichzeitig wieder

geschlossen. Dieser gleichzeitige Schluſs ist nöthig,

damit der im Cylinder abgeschlossene Dampf genau die Pressung des durch den Apparat

strömenden Dampfes habe. Würde zunächst ein Schieber geschlossen, so würde der an

der noch freien Oeffnung vorbeiströmende Dampf saugend oder auch drückend auf den

eingeschlossenen Dampf wirken. Ist der Kolben P vorher

ganz hineingeschraubt worden, so sind nun in D genau

125cc Dampf abgeschlossen. Der Hahn hat

zunächst die gezeichnete Stellung, damit auch oberhalb der Membran die gleiche

Spannung wie im Cylinder D hergestellt werde. Dann wird

derselbe um 90° gedreht und dadurch der Dampf oberhalb der Membran abgesperrt. Die durch die

Hahnachse gehende Schraube wird darauf vorsichtig nieder geschraubt, bis sie die

neusilberne Membran berührt und hierdurch den Stromschluſs in der erwähnten Leitung

herstellt. Letzterer wird durch ein mit der Leitung verbundenes Läutewerk angezeigt,

welches so lange ertönt, als der Strom geschlossen bleibt. Wird nun der Kolben P langsam herausgeschraubt, so wird das mitgerissene

Wasser nach und nach verdampfen, indem die hierzu nöthige Wärme von dem äuſseren

Dampfe durch die Cylinderwand zugeleitet wird. Sobald aber der eingeschlossene Dampf

trocken ist, wird seine Pressung bei weiterer Vergröſserung des Volumens fallen, die

Membran bei M nach unten durchgebogen und damit der

Strom unterbrochen werden. Schon eine Durchbiegung der Platte um 1/30mm soll hierzu genügen. Die Steighöhe der

Schraube, deren Mutter sich in dem hohlen Kolben P

befindet, beträgt 2mm,25, der Querschnitt von P 5qc, so daſs durch

jede Umdrehung der Schraube der Cylinderraum um 1cc,25, d. i. 0,01 des ursprünglichen Volumens vergröſsert wird. Sind

folglich im Ganzen n Umdrehungen ausgeführt, bis das

Läutewerk verstummte, so enthielt der Dampf \frac{100\,n}{100+n}

Procent Wasser. (Nach der Revue industrielle, 1881 S.

334.)

Whg.

Tafeln