| Titel: | Ludw. Seyss' rotirende Schabmaschine für Münzplatten. |

| Fundstelle: | Band 245, Jahrgang 1882, S. 61 |

| Download: | XML |

Ludw. Seyſs' rotirende Schabmaschine für

Münzplatten.

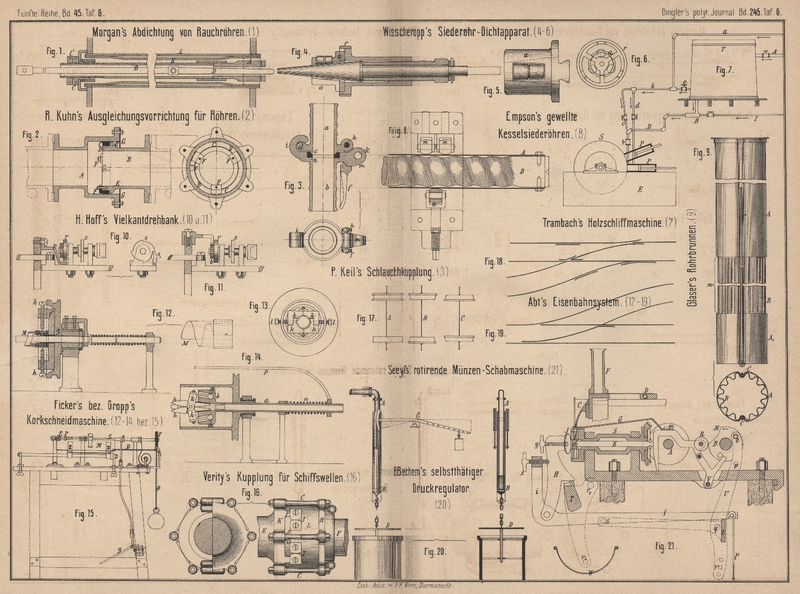

Mit Abbildung auf Tafel 6.

Seyſs' rotirende Schabmaschine für Münzplatten.

C. v.

Ernst beschreibt in der Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und

Hüttenwesen, 1882 S. 263 eine neue, von Ludw. Seyſs in Atzgersdorf bei Wien construirte

Münzplatten-Schabmaschine, bei welcher das Schneidwerkzeug in einiger Entfernung vom

Mittelpunkt der Münzplatte ansetzt und gegen den Umfang hin einen spiralförmigen

Span wegnimmt. Hierbei bleibt die Mitte der Münze für erhabenere Prägung unberührt.

Dieses so nahe liegende Auskunftsmittel scheint auf den ersten Blick nichts Neues zu

bieten, denn Aehnliches wurde schon vor langer Zeit durch das rotirende Schaben in

mehreren Münzstätten bewirkt. Entweder die Münzplatte wurde in die Docke einer

Drehspindel gespannt und das Messer vom Arbeiter gegen dieselbe gedrückt (Venedig),

oder das Messer wurde durch einen Mechanismus in drehende Bewegung versetzt und die

Münzplatte gegen dasselbe gepreſst (Mailand). In beiden Fällen erhielt man

kreisförmige Schabreifen auf der Oberfläche der Münzplatte, welche, wenn es

wünschenswerth erscheinen mochte, das Centrum derselben frei lieſsen. Allein bei

diesen Methoden wurden die Platten in der Regel erst nach wiederholtem Schaben,

welches jedesmal ein Ausheben und Nachwägen derselben nothwendig machte, richtig, da

eben der Arbeiter das Messer oder den Träger der Münzplatte mit der Hand

herandrücken muſs und von einer gleichförmigen Wirkung daher keine Rede sein konnte.

Zudem gehörte eine groſse Geschicklichkeit dazu, die Platte nicht zu verschaben. Sie

wurde daher, ebenso wie bei den Hobelmaschinen mit horizontaler Hin- und

Herbewegung, nur bis zu einer gewissen Grenze beschabt und zuletzt durch Feilstriche

vollkommen just gemacht.

Bei der Seyſs'schen rotirenden Schabmaschine werden alle

diese Operationen selbstthätig zu Ende geführt; es genügt, die Münzplatten nach

ihrer Schwere durch die Sortirmaschine in Klassen von verschiedenem unter sich

gleichem Uebergewichte zu sichten und je nach der Stellung des Schneidwerkzeuges und

der Gewalt, mit welcher die Platte gegen dasselbe gedrückt wird, entfernt dann

ersteres genau jene Menge Metall von ihrer Oberfläche, welche nothwendig ist, um die

Platte auf das richtige

Gewicht zu bringen, wobei, wie erwähnt, das Centrum derselben unberührt bleibt.

Die Art und Weise, in welcher die Maschine diese Aufgabe erfüllt und nebstbei eine

ganze Reihe Bewegungen ausführt, welche ihre Hauptfunction unterstützen und sie

denkbarst vollkommen zu Ende zu führen veranlaſst, möge mit Hilfe der Skizze Fig.

21 Taf. 6 erklärt werden.

Die Münzplatten werden in die cylindrische Büchse F

gefüllt und gelangen eine nach der anderen durch den Zubringer D in den Trichter C, wo

sie sich senkrecht aufstellen. Der Fänger G

verschliefst den Trichter, bis er, im richtigen Augenblick abgezogen, der Münzplatte

gestattet, durch einen Kanal in den Kopf der Spindel S

einzufallen. Die Platte gelangt hierdurch in das Centrum des Spindelkopfes c, wo dieselbe durch den eben herankommenden Kolben K gegen einen Stahlring gepreſst wird. Nun wirkt das

glockenförmige Messer J, welches in H befestigt ist und zurückgeführt worden war, über dem

Centrum auf die Platte und zwar mit einem Drucke, welcher durch das an dem

Winkelhebel I angehängte Gewicht P geregelt ist. Dieses Gewicht P wird durch aufgelegte Metallplatten je nach Bedürfniſs, d.h. je nachdem

mehr oder weniger Metall von der Münzplatte abgeschabt werden soll, regulirt.

Während des Angriffes des Messers wird H allmählich

gehoben, so daſs auf der in Rotation befindlichen Platte ein spiralförmiger

Schabstreifen von 1 bis 3½ Umgängen ausgeführt wird. Nach diesem Vorgang tritt H zurück und senkt sich in seine ursprüngliche

Stellung; auch der Kolben K tritt hinter den

Einfallskanal zurück, der Fänger G öffnet sich, eine

neue Münzplatte gleitet ein und treibt bei der Einpressung in den Ring die eben

justirte Platte hinaus, welche in ein unterhalb angebrachtes Gefäſs W fällt, welches auch die Schabspäne auffängt, gegen

deren Zerstreuung einige Schutzrinnen vorhanden sind.

Diese verschiedenen Bewegungen, welche sämmtlich von der Antriebswelle A ausgehen, werden durch eine Reihe sehr sinnreich

angebrachter und in einander wirkender Mechanismen selbstthätig bewerkstelligt, so

daſs die Bedienung der Maschine nur in der Füllung der Büchse mit den zu justirenden

Münzplatten besteht.

Die Welle A, welche durch eine seitwärts angebrachte

Riemenscheibe bethätigt wird, überträgt die Bewegung einerseits durch ein

aufgesetztes Kegelrad auf die Spindel S, andererseits

durch Zapfeneingriffe (1 : 6) auf die Welle B. Diese

zweite Arbeitswelle wird also nach je 6 Umgängen von A

einmal umgetrieben und jeder Umgang von B bildet einen

Vollzug sämmtlicher Spiele der Maschine zur Abfertigung einer Münzplatte auf je

einen Lauf. Sechs solche Läufe sind auf einem Gestelle neben einander angebracht,

welche sämmtlich von den gemeinschaftlichen Wellen A

und B bedient werden, so daſs also stets 6 Münzplatten

gleichzeitig justirt werden.

An der auf der Welle B aufgesetzten Scheibe M sind kleine Krummzapfen

O angebracht, an welchen die Hebel U hängen. Unter den Winkelhebeln I läuft beiderseits eine im Winkel abgebogene Schiene

t hin, an welcher eine Achse q für die Hebel U

angebracht ist, während die Winkelarme ts beiderseits

am Hauptgestelle angelenkt sind. Daraus folgt, daſs während der Zapfen O einen Kreis beschreibt, der Stift p einen ellipsenartigen Weg im Sinne von O, die Schiene t aber

einen nahezu senkrechten Weg auf und ab und der Zapfen r, in der Verlängerung von U, einen

ellipsenartigen Weg im entgegengesetzten Sinne von p

zurücklegt.

Hierdurch ist bedingt, daſs, wenn die Umdrehung der Scheibe M in der durch den Pfeil angedeuteten Richtung fortschreitet, folgende

Stellungen eintreten: 1) Durch das Ansteigen von O wird

die Schiene t und somit der Hebel I gehoben und in Folge der Verbindung mit dem Hebel H durch die Stellschraube x tritt das Messer J zurück. – 2) Da

gleichzeitig die Rolle R, durch den Doppelarm V genöthigt, in den Ausschnitt der Scheibe M einfällt, tritt der Kolben K von der eben justirten Münzplatte zurück. Zugleich wird der bei m an dem Doppelarm befestigte Fänger G zurückgezogen und die neue Münzplatte kann in den

Spindelkopf c einfallen. – 3) Durch ein in p angehängtes Gestänge und Umsetzung der Bewegung durch

einen Hebel wird der Rückgang des Zubringers D

veranlaſst. – 4) Durch ein Gestänge zwischen r (an U) und r1 (an T) wird T gezwungen, sich drehend um r2, also niederwärts zu bewegen.

Sobald die Rolle R aus dem Ausschnitte der Scheibe M zurücktritt, erfolgt die Einpressung der neuen

Münzplatte durch den Kolben K, der Fänger G schlieſst den Trichter, t läſst den Winkelhebel I hinab, der Druck

des Gewichtes P wird wirksam und das Messer J angedrückt.

Während des Umganges des Krummzapfens O unterhalb dem

Mittel der Welle B steht der Kolben K unter Druck ruhig; durch p wird der Zubringer D vorwärts bewegt, eine

neue Platte in den Trichter C schiebend; i geht frei abwärts und r,

mit r1 verbunden,

nöthigt T (die gemeinschaftliche Stütze der

Messerträger H) etwas abwärts zu steigen, um den

Spiralgang des Schnittes zu erzielen.

Die Stärke und Dauer des Schnittes, welche je nach dem gröſseren oder kleineren

Uebergewichte der Münzplatten verschieden sein wird, wird theils durch die

veränderliche Belastung bei P, theils durch die

Stellschraube x geregelt, mittels welcher erzielt wird,

daſs das Messer früher oder später von der Platte zurücktritt und daher auch mehr

oder minder lang in Schnittthätigkeit bleibt.

Die Messer haben, wie erwähnt, die Form einer Glocke erhalten, damit der Rand

gleichförmig scharf auf einer Kugelform geschliffen werden kann. Der Schnitt nimmt

stets nur einige Millimeter in Anspruch, während der übrige Umfang der

Messerschneide in Reserve bleibt. Sobald eine Abstumpfung des thätigen Theiles

wahrgenommen wird, ist nach Lüftung der Anziehschraube y das Glockenmesser etwas zu drehen, was ohne merkliche Unterbrechung der

Arbeit geschieht.

Die Antriebswelle A hat noch eine eigenthümliche

Einrichtung in der seitwärts aufgesetzten Riemenscheibe. Diese, kapsel- oder

dosenförmig gebaut, ist auf der Welle nicht fest; vielmehr ist der Angriff durch

einen Mitnehmer und zwei im Rande der Riemenscheibe nach innen vorstehende Nasen

vermittelt. Durch einen neben der Riemenscheibe gelegten, mit Handgriff versehenen

Hebel und einen im Centrum der Welle A beweglichen

Bolzen kann mit Verstellung des Hebels der Mitnehmer auf der Welle verkürzt werden,

so daſs die Scheibe leer umläuft. Dies wird nun nicht allein angewendet, um den Gang

der Maschine nach Willkür abzustellen, sondern die Maschine veranlaſst die

Abstellung selbst bei jedem für die Zeit eines halben Umganges der Welle. Dieser

Augenblick tritt ein, wenn die im Trichter C

befindliche Platte, durch Abzug des Fängers G

veranlaſst, nach dem Centrum des Spindelkopfes c

gleitet, welche Ruhepause der Spindel auch die senkrechte Richtung des Gleitkanales

entsprechen muſs.

Aus der vorstehenden Beschreibung ist zu erkennen, daſs die rotirende Schabmaschine

von L. Seyſs nach allen wünschenswerthen Richtungen hin

das Vollkommenste leistet, was bisher auf mechanischem Wege erzielt worden ist. Sie

hat sich auch in mehreren Münzstätten (Berlin, Hamburg, Frankfurt) mit einer

Arbeitsleistung von 60 bis 70 Stück in der Minute bestens bewährt. Einen Beleg für

die auſserordentliche Genauigkeit, mit welcher die Seyſs'sche Schabmaschine arbeitet, wird dadurch geliefert, daſs sie selbst

zum Justiren der sehr kleinen goldenen 5-Markstücke mit stets gleich sicherem

Erfolge verwendet wird. Ebenso gut dient sie aber für jede andere auch die gröſste

Münzsorte, wenn je nach ihrer Gröſse die Büchse F, der

Zubringer D, dann der Stahlring in S und die Kolbenköpfe an K

geeignet gewählt werden, sowie eine Abänderung in der Stellung der Stifte r und p am Hebel U vorgenommen wird.

Tafeln