| Titel: | Neuere geschlossene Heissluftmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 109 |

| Download: | XML |

Neuere geschlossene

Heiſsluftmaschinen.

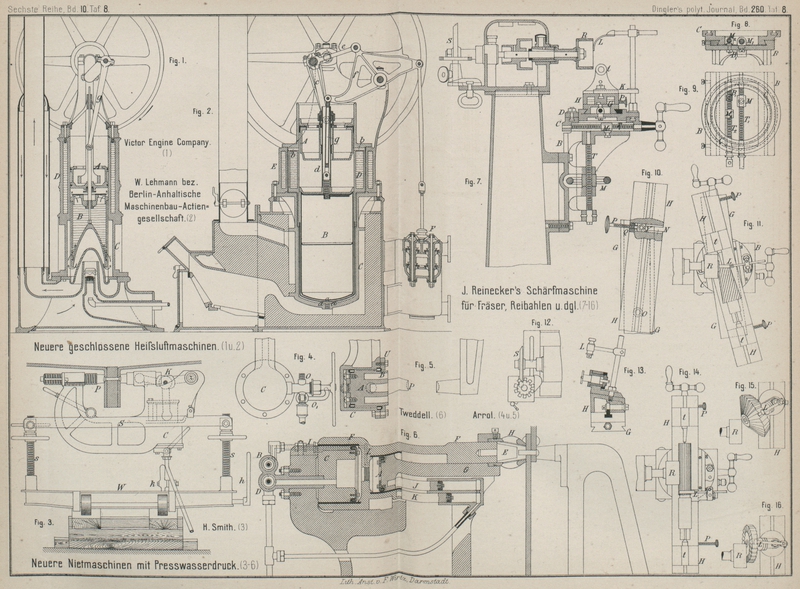

Mit Abbildungen auf Tafel

8.

Neuere geschlossene Heiſsluftmaschinen.

Textabbildung Bd. 260, S. 109 Die bekannte Lehmann'sche Heiſsluftmaschine

(vgl. 1880 249 * 1) wird neuerdings von der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Actiengesellschaft in

Berlin und Dessau auch stehend gebaut. Diese aufrechte

Anordnung hat vor der liegenden den Vorzug, daſs sie weniger Platz wegnimmt und daſs

die Rolle zur Leitung des Verdrängers wegfällt, also die Reibung vermindert und eine

Quelle öfterer Störungen beseitigt wird. Ferner ist, um eine wirksamere Heizung und

Kühlung zu ermöglichen, die Verdrängerspalte als Verbindung zwischen dem heiſsen und

dem kalten Raume des Cylinders durch eine andere Einrichtung ersetzt. Der Verdränger

geht jetzt dicht im Cylinder und die gedachte Verbindung wird durch einen

ringförmigen, den Cylinder umschlieſsenden Kanal hergestellt. Diese Anordnung war

zwar schon im J. 1881 auf der Ausstellung in Altona an einer liegenden Maschine zu

sehen, wurde aber seither nicht wieder ausgeführt.

Fig. 2 Taf. 8

gibt die als einpferdig bezeichnete Maschine in 1/20 n. Gr.

wieder. Der Cylinder besteht aus einem oberen Theile, in welchem sich der Kolben A, und einem unteren Theile, worin sich der Verdränger

B bewegt; dieser untere Theil besteht nur so weit,

wie der Kolbenring des Verdrängers es erfordert, aus Guſseisen, weiter abwärts aber

aus Blech. Der Heiztopf C umgibt den unteren Theil des

Cylinders, so daſs zwischen beiden ein ringförmiger Raum entsteht, welcher durch

einige im Cylinderboden angebrachte Oeffnungen a mit

dem heiſsen Raume verbunden ist. Der obere Theil des Cylinders ist mit einem

Wassermantel D versehen und wird von einem zweiten

ringförmigen Wassermantel E umgeben, so daſs zwischen

den beiden Mänteln eine Ringspalte bleibt, welche die Fortsetzung des erwähnten

Raumes zwischen Heiztopf und Cylinder bildet und durch zahlreiche Bohrungen b mit dem kalten Raume verbunden ist. Die Feuerung ist

für geringwertigen Brennstoff eingerichtet und bedarf keiner Erläuterung.

Die Schwungrad welle liegt über dem Cylinder, ist gekröpft und mit dem Kolben durch

zwei Pleuelstangen c verbunden; der Verdränger, welcher

eine im Kolben geführte röhrenförmige Verlängerung d

trägt, wird von der Welle durch die Pleuelstange e, den

Winkelhebel f und die Stange g gesteuert; durch diesen Winkelhebel erhält auch die Kühlwasserpumpe ihre

Bewegung. In der Figur ist die Maschine als zum Betriebe einer Pumpe F bestimmt angenommen, welche das Förderwasser durch

den Kühlmantel drückt, so daſs eine besondere Kühlwasserpumpe überflüssig wird.

Die Arbeitsweise ist bei dieser stehenden Anordnung die gleiche

wie bei der liegenden Maschine. Prof. R. Schöttler in

Braunschweig hat, wie in der Zeitschrift des Vereins

deutscher Ingenieure, 1885 * S. 935 mitgetheilt ist, mit einer solchen

stehenden Maschine von 370mm Durchmesser und

180mm Hub einige Indicator- und Bremsversuche

vorgenommen und gefunden, daſs dieselbe bei Heizung mit recht schlechter

Bitterfelder Braunkohle bei etwa 80 Umdrehungen 1,5 Pferd (an der Bremse gemessen)

leistete. Dabei muſste scharf gefeuert werden, ohne daſs jedoch der Heiztopf seine

normale Farbe veränderte. Wurde der Braunkohle etwas Steinkohle zugesetzt, so stieg

die Leistung bei etwa 90 Umdrehungen auf 1,8 Pferd; das Feuern war bequemer, ohne

daſs der Heiztopf zu roth wurde. Es ist hieraus zu schlieſsen, daſs die Maschine bei

gutem Brennstoffe fast 2 Pferd wird leisten können, ohne überanstrengt zu werden; in

der That wurde diese Leistung auch während der Versuche für kürzere Zeit erreicht.

Die Diagramme sind, wie vorauszusehen, denen der liegenden Maschine ganz ähnlich

gestaltet, die Spannungen aber wesentlich höher. Während die von Brauer und SlabyVgl. Brauer und Slaby:

Versuche über Leistung und Brennmaterialbedarf von Kleinmotoren.

(Berlin 1879. Jul. Springer.)

mitgetheilten Diagramme der einpferdigen Maschine liegender Anordnung höchstens eine

Spannung von 0at,9 Ueberdruck zeigen, war hier die

höchste Spannung der Diagramme stets wenigstens 1at,2 Ueberdruck. Dieser Unterschied ist wohl nur der wirksameren Heizung

im Ringraume zwischen Heiztopf und Cylinder zuzuschreiben. Den mechanischen

Wirkungsgrad ergaben die Versuche zu 0,65. Brauer und

Slaby landen denselben bei der liegenden

einpferdigen Maschine bei einer Ausführung noch etwas höher, bei einer anderen 10

Proc. niedriger, während die gröſseren Maschinen kaum 0,5 zeigten (vgl. 1879 233 82). Wahrscheinlich ist die Reibung des liegenden Verdrängers zwar

bei sehr gutem Zustande der Leitrolle nicht gröſser als die des stehenden geführten

Verdrängers, bei gewöhnlichem Zustande derselben aber wesentlich höher. Mit

Sicherheit kann dies aber aus den vorliegenden Versuchen noch nicht geschlossen

werden. Die geprüfte Maschine arbeitete während der Versuche ruhig und regelmäſsig

und dürfte sich die neue Anordnung im Betriebe bewähren.

Die Victor Caloric Engine Company in New-York baut nach

dem Techniker, 1886 * S. 19 eine ähnliche, aufrecht

stehende, geschlossene Heiſsluftmaschine, jedoch für die Heizung mittels Gas oder Erdöl. Bei der in Fig. 1 Taf. 8 gezeichneten

Maschine ist Gasheizung vorausgesetzt, zu welchem Zwecke in dem hohlen guſseisernen

Bodenkörper der Maschine ein Bunsenbrenner vorgesehen und der Boden des Feuertopfes

C entsprechend, ähnlich wie bei einer Glasflasche,

vertieft ist. Der sich unten dieser Form anschlieſsende Verdränger B ist mit einem guten Wärmeleiter gefüllt, welcher für

die abwechselnd durchstreichende Luft als Wärmespeicher

dient, indem beim Aufwärtsstreichen der erhitzten Luft von deren Wärme etwas

aufgenommen wird, welche Wärme dann beim Uebertreten der gekühlten Luft unter den

Verdränger wieder an dieselbe abgegeben wird. Der Verdränger wird einfach durch eine

zweite Kröpfung der Schwungrad welle mittels der Gelenkstange g bewegt. Der Cylinder C

ist mit dem Kühlwassermantel D in einem Stücke

gegossen. Der Kolben A erhält zur Dichtung eingelegte

federnde Stahlringe. Die Verbrennungsluft wird in einem Rohre zugeführt, welches das

Abzugsrohr für die vom Brenner abziehenden Gase umgibt, so daſs noch eine Vorwärmung

dieser Luft stattfindet.

Solche Heiſsluftmaschinen sollen bei geräuschlosem Gange bis 250 Umgänge in der

Minute machen und werden dieselben hauptsächlich für den Betrieb von Pumpen zur Hauswasserversorgung angewendet. Bei einem

Gasverbrauche von 1cbm oder einem Verbrauche von

1l Kerosin zur Heizung einer Maschine sollen

2400l Wasser 15m hoch gehoben werden können.

Tafeln