| Titel: | Ueber Neuerungen an Nähmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 62 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes Bd.

259 S. 406.)

Mit Abbildungen auf Tafel

6 ff.

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

P. Th. Beier bringt in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1886 * S. 603 folgende

Eintheilung der Nähmaschinen. Nach der Stichbildung: 1) Kettenstich- oder Tambourirmaschinen, 2) Doppelkettenstich- oder Knotenstichmaschinen und 3) Doppelsteppstichmaschinen; letztere zerfallen wieder je nach dem Wesen

ihrer Construction in die folgenden Klassen: a) Die Greifermaschine, bei welcher der Unterfaden auf einer meist

scheibenförmigen Spule aufgewickelt ist und die Schlinge des Oberfadens durch einen

kreisenden Greifer um die im Mittelpunkte desselben ruhig stehende Spule gezogen

wird, b) Die Schiffchenmaschine, bei welcher der

Unterfaden, auf eine cylindrische Spule gewunden, in einem kleinen, dem

Weberschiffchen ähnlichen Gehäuse ruht, welches mit demselben in der Längsachse der

Maschine oder normal zu dieser in einer geraden oder kreisbogenförmigen Bahn hin und

her und durch die Schlinge des Oberfadens gezogen wird, c) Maschinen, bei denen im

Wesentlichen der Grundgedanke der Schiffchen- und

Greifermaschine vereinigt ist, indem dabei das dem Weberschiffchen ähnliche

Gehäuse in entsprechender Gestalt vorhanden ist, sich kreisend bewegt und dabei

entweder die Schlinge des Oberfadens um das Schiffchen mit der Spule herumzieht,

oder sich mit der Spule durch die Schlinge des Oberfadens windet.

Besonders auf die Maschinen der letzteren Art haben die Nähmaschinenfabrikanten ihr

Augenmerk gerichtet und es ist leicht zu erkennen, daſs die Maschinen mit der

ersteren und letzteren Anordnung gegenüber der zweiten in Folge der kreisenden

Bewegung des Greifers oder Spulengehäuses einen ruhigeren Gang besitzen, um den

Unterfaden von einer groſsen Garnrolle zu vernähen; letzteres mit Sicherheit bei

bequemer Bedienung der Maschine zu erreichen, ist der Grundgedanke der verschiedenen

Constructionen.

Doppelsteppstich-Nähmaschinen mit kreisendem oder schwingendem

Schiffchen bezieh. Greifer.

Eine Nähmaschine mit kreisendem Schiffchen, welche

unmittelbar von zwei käuflichen Spulen näht und den Stich bei einer einzigen

Umdrehung vollendet, wurde von C. v. Rein in Rudolstadt

(* D. R. P. Nr. 22682 vom 18. November 1881) angegeben und später von Junker und Ruh in Karlsruhe (* D. R. P. Nr. 28010 vom

20. Mai 1883 und Zusatz * Nr. 36361 vom 19. Januar 1886) weiter verbessert. Die hierdurch

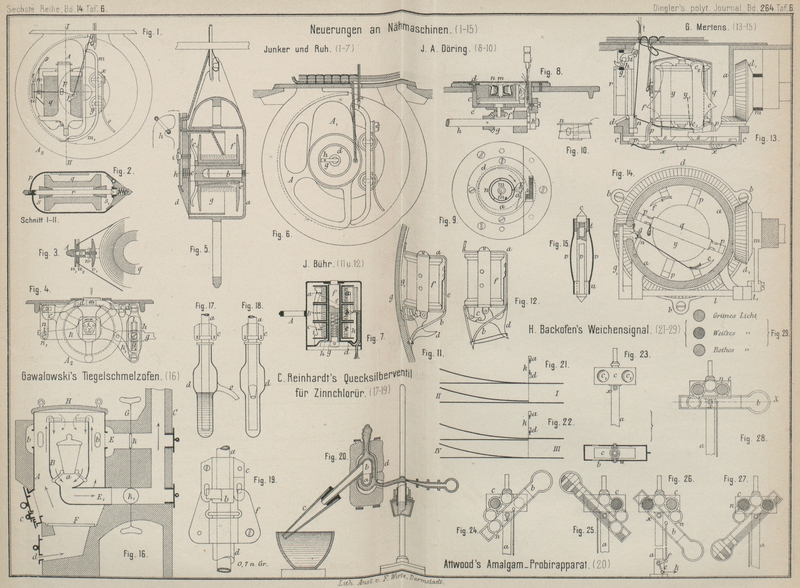

entstandene Einrichtung zeigen Fig. 1 bis 7 Taf. 6.

Das Schiffchen A kreist in einem senkrecht stehenden

Ringe A2 (Fig. 1),

welches in einfacher Weise durch einen Schiffchentreiber m

m1 mitgenommen wird und sich zu Folge

seines Gewichtes, gleichsam wie von selbst, immer von demjenigen Treibarme entfernt,

zwischen welchem die Fadenschleife ungehindert durchschlüpfen soll. Um das

Schiffchen A beim Spulenwechsel bequem aus seinem

Führungsringe A2

herausnehmen zu können, ist der Treiber mm1 in dem Säulchen x

drehbar gelagert, wird aber in seiner Lage durch die Feder o gehalten, deren Stift den Treiber mit dem zweiten Säulchen y verbindet. Zieht man die Feder o zurück, so schnellt eine Spiralfeder, welche im

Inneren des Säulchens y ruht, den Treibarm m1 nach oben und das

Schiffchen kann herausgenommen werden. Nun öffnet man die um ein Gelenk bewegliche

Leiste p und setzt den Stift r (Fig.

2), welcher mittels aufgeschnittener kegelförmiger Büchsen s, s1 die Spule q festhält, in die Körner des Garnbehälters bezieh.

Schiffchens ein. Den Faden führt man hierauf durch das Loch t (Fig.

1), wodurch derselbe in die Fadenbremse u

gelangt, dann über eine Zunge unterhalb der Leiste p

hinweg und zur Oeffnung p1 heraus; letztere hat eine solche Lage, daſs der Unterfaden gleichzeitig

mit dem Oberfaden angezogen wird. Die Fadenbremse des Schiffchens (Fig. 3) hat ein mit

letzterem verbundenes Bremsplättchen w2, dessen Einschnitte die sichere Leitung des Fadens

wahrt. Auf dieses Plättchen wird das mit dem Stifte v

verbundene Plättchen u1

mittels der Feder w gedrückt, welche sich gegen die

Schraubenmutter v1 legt

und durch Drehung derselben eine Veränderung der Fadenspannung gestattet.

Stoffrückereinrichtung (Fig. 4): Die unter der

Nähplatte gelagerte Welle z trägt am vorderen Ende ein

Excenter t, auf welches der Schiffchentreiber mm1 geschraubt ist und

das sich in einem quadratischen Rahmen des Hebels kk1 führt; letzterer hat seinen Drehpunkt w1 in dem schwingenden

Arme n oder ist mittels eines Langloches an einem

feststehenden Bolzen geführt. Das andere Ende des Hebels kk1 steht durch das Zwischenglied l mit dem Transporteur d

in Verbindung, welcher sich in den Vorsprüngen c, c1 des Ringes A2 führt. Das Zwischenglied l bildet einen doppelarmigen Hebel, dessen Drehpunkt g1 durch den Hebel g verändert und somit die Stichgröſse nach Belieben

eingestellt werden kann. Der als Drehpunkt dienende Bolzen g1 findet seine feste Stütze in einem

Schlitze des am Ringe A2 angegossenen Theiles h.

Diese von C. v. Rein angegebene Stoffrückereinrichtung

arbeitet vollständig ohne Federn. Junker und Ruh haben

dieselbe noch etwas verändert, weil es unbequem ist, die Stichstellung nur unterhalb

der Nähplatte vorzunehmen, indem sie den Hebel g in

Richtung der Längsachse der Maschine legen, den Drehpunkt desselben nicht am Ringe

A2

, sondern an der Nähplatte anbringen und das hintere

Ende des Hebels mit einer

Sehraube verbinden, deren Höhenlage sich durch eine über der Nähplatte angeordnete

Mutter verstellen läſst.

Die Nadelstange erhält ihre auf und ab gehende Bewegung durch Hebel, Zugstange und

ein am Schnurwürtel angegossenes Kreisexcenter; neben diesem, auf gleicher Welle,

sitzt ein Cylinder mit Curvennuth, durch die der Fadenheber bewegt wird, welcher die

erforderliche Fadenmenge abgibt bezieh. den Anzug des Stiches bewirkt.

Die beschriebene Schiffcheneinrichtung bedingt beim Spulenwechsel, also beim

Neueinziehen des Unterfadens, das vollständige Entfernen des Schiffchens aus seiner

Bahn; bei Junker und Ruh kann aber das Schiffchen in

seiner Bahn verbleiben. Das Schiffchen besteht nämlich aus zwei Theilen, dem

eigentlichen Schiffchenkörper, welcher mit demjenigen in Fig. 1 übereinstimmt, und

dem Spulenhalter mit dem Fadenleiter; dieser Theil ist umklappbar. Die

Unterfadenspannung wird durch die Bremsung der Spule erzeugt, indem die beiden

Kegel, welche letztere halten, durch eine Schraube näher an einander gerückt werden

können.

Die Bremsung der Spule hat immer eine wechselnde Spannung des Fadens durch die

Abnahme des Bewickelungsdurchmessers, also auch eine unregelmäſsige Naht zur Folge;

anderentheils besitzen auch die käuflichen Spulen verschiedene Länge und Bohrung, so

daſs sich Junker und Ruh (* D. R. P. Nr. 30934 vom 24.

August 1884 und Nr. 38169 vom 27. Januar 1886) veranlaſst sahen, eine bestimmte Spule zu verwenden und derselben die in Fig. 5 Taf. 6

ersichtliche Lagerung im Schiffchen zu geben. Der cylindrische Schiffchenkorb a trägt in seiner Mitte den Stift b; über diesen schiebt man den hohlen Bolzen c, welcher in die Spulenkapsel g und den Fadenleitsteg d eingeschraubt ist.

Um den Bolzen c dreht sich die Hülse 0, deren Nase in

eine Nuth der Spule f eingreift. Eine Feder e1 bremst die Hülse,

wodurch die Spule beim Drehen des Schiffchens um dieselbe und während des

Fadenabzuges so viel Reibung erhält, daſs der Faden stets straff gehalten wird und

sich nicht verwirren kann. Von der Spule aus läuft der Faden durch ein Loch der

Kapsel g und durch die beiden Oeffnungen des

Fadenleitsteges d. Eine Feder h, deren Druck durch die Schraube i regulirt

werden kann, ertheilt dem Faden die erforderliche Spannung. Das Loch in der Kapsel

g, durch welches der Faden geleitet wird, ist durch

einen Schlitz vom Rande aus zugänglich und die Feder h

hat eine solche Form, daſs die Einziehung des Fadens leicht bewirkt werden kann.

Nimmt die Spule an der Drehung des Schiffchens oder des Greifers theil, wie z.B. in

Fig. 1, so

wird der abgewickelte Unterfaden bei jedem Stiche eine Drehung um seine Achse

erhalten, so daſs derselbe noch mehr gezwirnt oder aufgedreht wird, je nachdem der

Faden vorher rechts oder links gezwirnt war, oder das Schiffchen die eine oder

andere Drehrichtung besitzt. So kommen z.B. bei dem gebräuchlichen Nähzwirn auf

100mm Fadenlänge im Mittel 120 Drehungen.

Nimmt man nun die

Stichlänge zu 1mm an, so wird das Schiffchen dem

Faden 100 Umdrehungen ertheilen und diesen fast vollständig auf- oder denselben noch

einmal so stark zusammendrehen; beides ist aber für die Festigkeit der Naht

nachtheilig. Bei kreisenden Schiffchen sucht man daher die Drehung der Spule durch

den Fadenabzug zu verhindern (vgl. Fig. 1 bezieh. Brünchner 1883 248 * 231),

oder man hat auch kreisende Schiffchen wieder verlassen und in schwingende

umgewandelt (vgl. z.B. Freckmann 1883 248 * 233).

Duplirt man mehrere Fäden, so kann man diese durch das kreisende Schiffchen beim

Nähen zwirnen und dies benutzen Junker und Ruh (* D. R.

P. Nr. 28850 vom 1. April 1884) um eine Ziernaht durch das

kreisende Schiffchen zu erhalten. Das in der vorher beschriebenen Weise

geführte und angetriebene Schiffchen A (Fig. 6 und 7 Taf. 6) mit Verstärkung

A1 enthält die

excentrisch angeordnete Spule, deren Achse senkrecht gegen ersteres liegt. In das

Centrum des Schiffchenhohlraumes ist ein Stift f

eingeschraubt, über welchen eine Hülse e mit Deckel d und den Fadenführungen i

und k geschoben wird. Um diese Theile in ihrer Lage zu

sichern, ist der Schnapper g angebracht, welcher mit

einem Stifte h in ein Loch des Deckels d greift und hierdurch als Mitnehmer dient. Auf der

Hülse e steckt leicht drehbar eine beliebige Anzahl

Spulen a, b, c, deren Fäden aus einer

gemeinschaftlichen Oeffnung treten und durch Drehung des Schiffchens gezwirnt

werden.

Um diese Maschinen auch für den gewöhnlichen Steppstich gebrauchen zu können, wobei

also der Schiffchenfaden nur von einer Spule abgezogen wird, schlägt man den

Schnapper um 180° um, so daſs der Mitnehmerstift nicht mehr in sein Loch eingreift

und nun die Spannung des Schiffchenfadens die Drehung der Spule verhindern kann.

Um eine gleichmäſsige Spannung des Unterfadens und ein regelmäſsiges Anziehen des

Stiches zu erhalten, gibt J. A. Döring in Leipzig (* D.

R. P. Nr. 22048 vom 28. Juni 1882) seiner Nähmaschine mit

kreisender Spulenkapsel, welche zugleich als Greifer dient, folgende

Einrichtung: Die Schnurscheibe bewegt durch Zahnräder sowohl die im Maschinenarme,

als auch die unterhalb der Nähplatte gelagerte Welle h

(Fig. 8

und 9 Taf. 6);

letztere ertheilt durch Winkelräder f und g der mit einem Stifte b

versehenen Mitnehmerscheibe e und dadurch der

Spulenkapsel oder dem Schiffchen a eine gleichmäſsige

Drehung, welches auf einem Rande des auf der Nähplatte festgeschraubten Gehäuses c ruht. Dieses Gehäuse ist kegelförmig ausgedreht und

das Schiffchen an seiner Auſsenfläche dem entsprechend geformt, um bei der Abnutzung

die centrische Führung zu wahren. Das Schiffchen wird durch eine ringförmige

Deckplatte d gehindert, beim Auswechseln der Spule mit

ausgehoben zu werden, und eine verschiebbare Deckplatte verschlieſst die ganze

Schiffcheneinrichtung. Die Mitnehmerachse liegt excentrisch zur Schiffchenachse, so

daſs der Stift b eine bestimmte Bewegung in der Grube

des Schiffchens ausführt.

Diese Bewegung besitzt nachstehenden Zweck: Hat der Greifer die kleine Nadelschleife

gefangen, so erfolgt bei der weiteren Drehung desselben die Erweiterung dieser

Fadenschleife; dabei gleitet dieselbe in der Grube weiter und fällt bei der halben

Umdrehung des Schiffchens in den Einschnitt a1. Gleichzeitig hat sich aber der Stift b vor diesen Einschnitt a1 gelegt und verhindert das Freiwerden

der Schleife fast bis an das Ende einer Umdrehung. In dem Maſse nun, wie bei der

zweiten Hälfte der Schiffchendrehung die Grube mit der Fadenschleife näher zur Nadel

rückt, findet das allmähliche Anziehen der Schleife durch einen Fadenhebel statt.

Durch die eigenartige Wirkung des Schlingenhalters a1 wird die Fadenschleife von der öligen

Schiffchenbahn c fern gehalten und dadurch eine sehr

saubere Naht erzielt.

Zur Hervorbringung der gleichmäſsigen Unterfadenspannung

ist die Spule m (Fig. 8 bis 10 Taf. 6) über den

Hohlzapfen einer kleinen Trommel n geschoben; diese

besitzt an einer Stelle der Wand eine Oeffnung, aus welcher der Spulenfaden tritt.

Hierauf wird der Faden der Spannung entsprechend etwa zweimal um die Trommel

geschlungen und schlieſslich durch eines der drei im oberen Rande angebrachten

Löcher gezogen. Die kleine Trommel n wird dann leicht

drehbar auf den Bolzen m1 geschoben und bei der Drehung des Schiffchens durch den abgezogenen

Faden verhindert, an der Drehung theil zu nehmen. Die Spannungsreibung dieses Fadens

ist eine sehr gleichmäſsige, welche nicht durch die verschieden groſsen

Bewickelungsdurchmesser der Spule beeinfluſst wird. Der Stoffrücker wird durch das

Excenter k gehoben und gesenkt, sowie vor und zurück

geschoben und die Stichlänge auf gleiche Weise wie bei der Kettenstichmaschine von

Wilcox und Gibbs veränderlich gemacht.

Die Doppelsteppstich-Nähmaschine mit einem

Schlingencrweiterer zur Verwendung groſser Unterfadenspulen von J. Bühr in Hamburg (* D. R. P. Nr. 24774 vom 24. Januar

1883) ist in Betreff des Schlingenerweiterers derjenigen von Stresemann (1883 250 * 511) sehr ähnlich,

dagegen abweichend und neu im Prinzipe ist die zweite von Bühr angegebene Einrichtung (* D. R. P. Nr. 25154 vom 27. Juni 1883), bei

welcher das Schiffchen selbst den Schlingenerweiterer enthält. Der Spulenträger oder

das Schiffchen a (Fig. 11 und 12 Taf. 6)

besteht aus einem aus Blech gefertigten Rahmen a mit

einer eigenthümlich geformten Spitze b und kann bei

gleicher Einrichtung geradlinig, im Bogen oder im Kreise bewegt werden. Die

käufliche Spule f steckt lose auf einem eingeschraubten

Bolzen und wird durch eine am Rahmen a befestigte Feder

e am zufälligen Verdrehen gehindert. Die

Schiffchenspitze b und die eine Spitze des

Schlingenerweiterers d fangen gemeinschaftlich die

Nadelschleife und beim Weitergehen des Schiffchens drückt ein Arm des Hebels c, sobald dessen anderer Arm am Ende einer Nuth g1 der Schiffchenbahn

g anlangt, so weit nach vorn (Fig. 12), daſs nun das

Schiffchen mit seiner Spule durchschlüpfen kann, worauf der Fadenheber den Stich

anzieht. Ist der Hebel c durch den Rücklauf des

Schiffchens wieder in seine Nuth getreten, so zieht eine Feder den

Schlingenerweiterer in seine anfängliche Lage zurück. Das Schiffchen wird in

einfacher Weise durch einen Treiber, auf welchem es gleichzeitig ruht, bewegt.

Eine eigenthümliche Einrichtung zeigt die Doppelsteppstich-Nähmaschine zum Vernähen sehr groſser Unterfadenspulen

von G. Mertens in Berlin (* D. R. P. Nr. 28535 vom 14.

September 1883). Ein Cylinder a (Fig. 13 und 14 Taf. 6) ist

an die Nähplatte gegossen und steht durch Schrauben b

in Verbindung mit einem Teller c; letzterer dient zur

Führung des frei um erstgenannten Cylinder a drehbaren

Zahnrades d, welches doppelt so viel Zähne besitzt als

das Triebrad d1. Das

Zahnrad d dient zur Befestigung und Bewegung zweier

Greifer bezieh. Fadenführer e und f. In einer lothrechten Nuth des Cylinders a wird ein Greifer g1 welcher zunächst die Nadelschleife zu erfassen

hat, auf und nieder bewegt. Dieser Greifer g dreht sich

um ein Gelenk h, wenn beim Niedergange desselben sein

Daumen an das Streichblech r antrifft. Ferner kann sich

derselbe noch um das Gelenk i drehen, dessen Lage um

90° gegen das erste gewendet ist. Jeder Gelenkbolzen ist mit einer Spiralfeder

versehen, durch welche der Greifer die gezeichnete Stellung einzunehmen sucht. Zur

Bewegung des Greifers g wird sein Träger von einer

Gabel g1 umschlossen,

deren Schwingungen durch Vermittelung der Welle l mit

Arm l1 von einem

Kreisexcenter in aus erfolgen. Dieses Kreisexcenter

sitzt auf der Triebwelle, so daſs der Greifer g bei

einer Bewegung des groſsen Rades d zweimal gehoben und

gesenkt wird, also bei jedem Nadelhube einmal. Am unteren Ende der Greiferführung

ist ein Fadenhalter n angebracht, welcher sich um einen

Bolzen dreht und durch eine Feder nach dem Inneren des Cylinders a gedrückt wird und somit den Fadenführern e und f weichen kann.

Der Spulenhalter ist ein Rahmen g, welcher von vier

Winkelhebeln p frei schwebend gehalten wird; die Federn

x drücken diese Winkelhebel entsprechend an;

letztere haben ihren Drehpunkt im festliegenden Teller c und somit bleibt der Rahmen mit seiner Spule still stehen, während die

Fadenschlinge darüber hinweg geführt wird. Hierbei werden aber die Winkelhebel pp1 durch die Knaggen

s der Führer e, f

einzeln von dem Spulenrahmen entfernt, so daſs der Faden durchschlüpfen kann.

Um verschieden hohe und in der Bohrung beliebig weite Spulen auf den mit zwei

Körnerspitzen versehenen Bolzen stecken zu können, gibt Mertens eine praktische Einrichtung an. Auf dem Bolzen c (Fig. 15) sitzt die Hülse

u fest, dagegen t

lose; vier Blattfedern v verbinden beide Hülsen. Steckt

man die Spule auf, so drücken sich die Blattfedern entsprechend zusammen und die

obere Hülse schiebt sich dabei etwas vorwärts. Die Spule ist sofort centrirt und

wird fest an ihrem Platze gehalten. Die obere Körnerspitze des Bolzens c ist

beweglich, um das Einsetzen in den Rahmen q zu

ermöglichen.

Die Stichbildung ist nun folgende: Hat die Nadel in den

Stoff gestochen und sich wieder so weit erhoben, daſs sich eine kleine Schlinge

bildet, so tritt der Greifer g in diese und zieht sie

bei seinem Niedergange lang. Dabei wird durch die gewundene Form des Greifers die

Schlinge gedreht, so daſs nun der Fadenführer e oder

f mit seiner Spitze in dieselbe treten und diese

abnehmen kann; der Greifer wird hierauf durch die Berührung des Führers zur Seite

gedrückt, um diesen vorüber zu lassen. Der Faden y1 geht jetzt (den Fadenführer noch in der Nähe des

Greifers g gedacht) senkrecht abwärts, um die untere

Rinne e1 herum, sodann

nach oben, um die Rinne e2 und nach dem Stichloch zurück. Der Fadenführer hat während des Fangens

der Schlinge den Fadenhalter n zurück gedrückt; dieser

schnellt jedoch beim Vorübergehen von e vor und tritt

zwischen Faden y1 und

Führer e, den Faden erfassend. Der Führer e wird durch das Zahnrad d

weiter bewegt, die Winkelhebel p nach der Reihe

zurückgeschlagen und der Faden, welcher jetzt ziemlich die Form eines

Parallelogrammes besitzt, gleitet über die Spule y. Bei

der halben Drehung des Führers e fällt der Faden ab.

Mittlerweile ist der Stoff verschoben worden, die Nadel hat bereits eingestochen und

eine kleine Schlinge gebildet, welche der Greifer g

fängt und verlängert; dabei wird aber die frühere Schlinge vom Fadenhalter n entfernt. Sofort tritt der zweite Fadenführer f in Thätigkeit und, indem er die neue Schleife

erweitert, wird die alte angezogen und der Stich vollendet. Der Anzug des Fadens

erfolgt also, wie bei der Wheeler-Wilson'schen Maschine

nach dem zweiten Nadelhube, so daſs sich der Faden an zwei Stellen im Stoffe reibt,

was vorzugsweise dem Nähen harter oder starker Waaren hinderlich ist und die

Festigkeit der Naht vermindert. Die beschriebene Einrichtung erlaubt zwar die

Anwendung sehr groſser Unterfadenspulen; doch dürfte dieselbe nicht einfach genug

sein, um Dauerhaftigkeit bei schnellem Gange zu besitzen.

Tafeln