| Titel: | Neuerungen an Woll-Waschmaschinen und Maschinen zum Entkletten der Wolle. |

| Fundstelle: | Band 267, Jahrgang 1888, S. 529 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Woll-Waschmaschinen und Maschinen

zum Entkletten der Wolle.

(Patentklasse 29 und 76. Fortsetzung des Berichtes

Bd. 253 S. 497.)

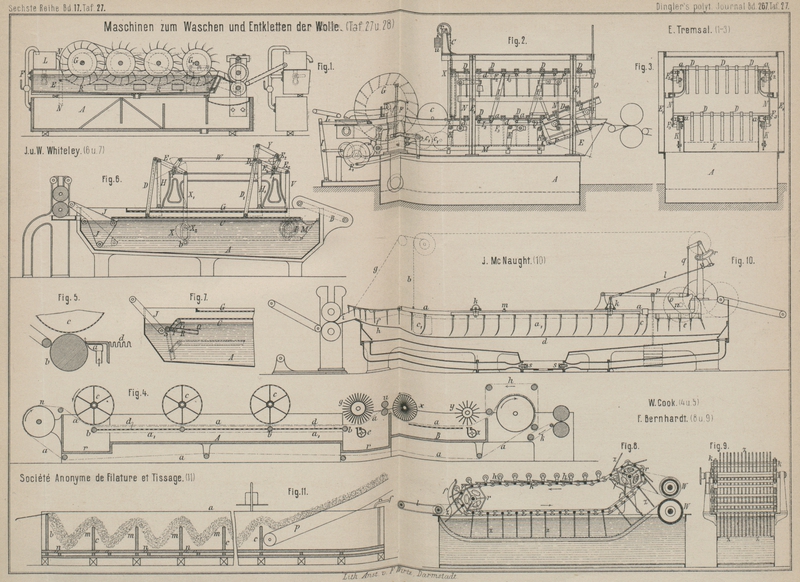

Mit Abbildungen auf Tafel

27 und 28.

Ueber Neuerungen an Woll-Waschmaschinen.

Das Reinigen der Wolle mit flüchtigen Flüssigkeiten, wie Fuselöl, Aether,

Schwefelkohlenstoff u.s.w., welche fähig sind, Fettsubstanzen aufzulösen, hat sich

allgemeinere Anwendung noch nicht verschafft, theils weil diese Mittel unter

Umständen der Wolle für die nachfolgende Behandlung unerwünschte Eigenschaften

verleihen, theils wohl auch des gefahrvollen Betriebes wegen. Mit ziemlichem Erfolge

soll neuerdings ein Verfahren von T. J. Mullings im

Groſsen angewendet worden sein, bei welchem die Wolle in eine geschlossene

Centrifugalmaschine gebracht und der Einwirkung von Schwefelkohlenstoff unterworfen

wird. Letzterer wird durch Zuleitung von Wasser wieder ausgetrieben, und folgt

hierauf ein Waschen der Wolle mit Wasser in den üblichen Waschmaschinen. Auch der

Gedanke, die Wolle im zusammenhängenden Flieſs zu waschen und erst dann zu sortiren,

hat eine für die Praxis bedeutungsvolle Verwirklichung noch nicht gefunden, und ist

somit wohl die Behandlung im Leviathan noch als die vorherrschende und für die

Praxis die allein in Frage kommende zu bezeichnen.

Um die Zusammensetzung der Bäder möglichst constant zu halten, haben A. Deletombe in Tourcoing und Amédé Prouvost in Roubaix (* D. R. P. Nr. 34494 vom 12. April 1885)

vorgeschlagen, die von den Preſswalzen ablaufende Waschflüssigkeit nicht wieder in

den betreffenden Trog zurückrufen zu lassen, und den so entstehenden Abgang durch

frisches Seifennasser wieder zu ersetzen. Unter dem Lattentuche, welches die aus dem

Troge heraus zu befördernde Wolle den Preſswalzen zuführt, ist deshalb ein mit

Siebblech überdeckter Behälter angeordnet, welcher durch eine Rohrleitung mit der

vorhergehenden Waschkufe in Verbindung gesetzt ist, und dieser die ablaufende

Waschflüssigkeit zuführt. Wie ersichtlich werden sich beim Betriebe auf dem

Siebbleche eine Menge Wolltheilchen ablagern und leicht eine Verstopfung

herbeiführen. Um diesen Uebelstand zu beseitigen, haben die Erfinder in einer

neueren Abführung (Zusatz-Patent Nr. 35153 vom 28. Oktober 1885) eine endlose Bürste

über dem Siebe angeordnet, welche in der Richtung des abflieſsenden Wassers umläuft,

die Wolltheilchen in die Waschkufe zurückführend und gleichzeitig das Wasser bei

seinem Abfluſs über den Siebrost etwas aufhaltend, so daſs dessen Durchtritt durch

das Sieb erleichtert wird.

Auch das in diesem Journal früher erwähnte Tremsal'sche

Verfahren (vgl. 1884 253 * 499) hat in neuerer Zeit

Erweiterungen und Verbesserungen erfahren, welche verhindern sollen, daſs sich

schwerere Wollen am

Boden des Troges ablagern. Statt der Riffeln sind die Eintauchräder GG1 (Fig. 1 Taf. 27) jetzt mit

kleinen Schaufeln oder Zähnen besetzt (* 1. Zusatz-Patent Nr. 31166 vom 26. Juni

1884) und ist unter denselben ein wellenförmiges, gelochtes Blech R angeordnet, dessen höchste Stellen etwa 10cm unterhalb des Flüssigkeitsniveaus liegen. Durch

diese Anordnung können die Räder so nahe zu einander gelagert werden, als es die

Natur der Wolle erfordert. Um den Flüssigkeitsspiegel im eigentlichen Waschtroge E möglichst constant zu halten, ist noch ein Reservoir

L angeordnet, in welches die Pumpe F ihr Wasser ergieſst und welches mit einem

Ueberlaufrohre N versehen ist. Während im Hauptpatente

durch das in Umlauf gesetzte Wasser im Wesentlichen die Fortbewegung der Wolle

erfolgte, wirken hier die Räder GG1 noch mit, und das Verfilzen der Fasern dürfte sich

bei dieser Anordnung ebensowenig vermeiden lassen, wie bei allen anderen mit Rechen

arbeitenden Maschinen.

Zweckmäſsiger erscheint die neueste Bauart (* 2. Zusatz – Patent Nr. 40164 vom 23.

November 1886), bei welcher Eugène Tremsal (Loth,

Belgien) Preſswalzen innerhalb des Entfettungsbades angeordnet hat und die

Fortbewegung der Wolle durch rechenartige Stangen bewirkt, welche eine ähnliche

Bewegung machen, wie die Nadelstäbe der Gillstöcke, indem sie vorn in das Bad

eintauchen und am Ende des Troges wieder ausgehoben werden.

Auf das die Wolle eintauchende Rad G folgen ein oder

mehrere Paare Preſswalzen cc1 (Fig.

2 Taf. 27), welche in das Entfettungsbad eintauchen, um die erdigen und

schweiſsigen Bestandtheile der Spitzen der Stapel aufzuweichen und niederfallen zu

machen. Die Preſsvorrichtung kann aus einer oder mehreren hohlen, cannelirten oder

mit Löchern oder Rinnen versehenen Walzen c aus Metall

bestehen, welche auch aus runden oder prismatischen Stäben, oder aus gelochten

Blechen gebildet sein können und auf einer oder mehreren glatten oder cannelirten,

aus Holz, Metall oder einem anderen harten Material gefertigten Walzen c1 rollen und durch ihr

eigenes Gewicht wirken. Die Pumpe F, deren Kolben durch

ein Hebelsystem f und Kurbel F1 getrieben wird, ist auf der Seite des

Behälters angeordnet.

Um die Wolle in den Behältern fortzubewegen, werden nach den Preſswalzen quer

liegende und sich fortbewegende Stangen D angeordnet,

welche mit Rechen versehen sind, die in das Bad eintauchen.

Diese Stangen D liegen in gleich weit von einander

entfernt stehen e Einschnitten d auf ⊏-förmigen Winkelschienen a (Fig. 3) des Behälters E und werden durch den nachstehend beschriebenen

Mechanismus langsam und periodisch gehoben und fortgeschoben, und bringen so die

Wolle zum Austrittspunkt aus dem Behälter. Die Stangen D werden alsdann auf eine von den Streben E1 getragene Transportvorrichtung gehoben

und von dieser wieder auf einer zweiten Schiene zurückgebracht, worauf dann eine nach der anderen

wieder niedergelassen wird, so daſs sie vor den Preſswalzen wieder in das Bad treten

und ihren Weg von Neuem beginnen.

Zur Erzielung dieser Bewegung sind auf jeder Seite des Behälters (Fig. 3 Taf. 27) Stangen

F2

F3 angebracht, welche

eine zweifache Bewegung ausführen, indem sie 1) durch die Kurbeln F1 des Balanciers I und die Verbindungsstangen I1

I2

I3 in horizontaler

Richtung derartig hin und her bewegt werden, daſs ihr Ausschlag genau gleich ist der

Entfernung der Stangen D von einander, wenn diese sich

in Ruhe befinden (im vorliegenden Falle 20cm), und

dann auch 2) in vertikaler Richtung auf- und niederbewegt werden. Diese letztere

Bewegung wird durch einen Mechanismus hervorgebracht, welcher aus excentrischen

Hebedaumen J besteht, welche auf horizontal liegende

Stangen M wirken, die ihrerseits die Winkelhebel K in Thätigkeit setzen. Letztere sind mit Rollen

versehen und heben periodisch die Stangen F3, und mittels der an den Rollen sitzenden

vertikalen Stangen N auch gleichzeitig die Stangen F2.

Die Stangen F2

F3 werden so hoch

gehoben, daſs sie die mit Zinken oder Rechen versehenen Stangen D über die Einschnitte d

der Schienen a heben, um sie fortzuführen und in die

nächsten Einschnitte niederzulegen, worauf sie unter den Stangen D in ihre vorherige Stellung zurückkehren. Ist eine der

Stangen am letzten Einschnitte d beim Austritt aus dem

Bade angekommen, so wird sie durch die Gabeln O, welche

mittels mit F3 sich

bewegenden Winkelhebeln P und Verbindungsstangen Q in Bewegung gesetzt werden, über das Niveau der

oberen Transportvorrichtung gehoben und auf die hierzu gehörenden Stangen F2 niedergelegt. Die

Stangen D werden nun in Folge der Hin- und Herbewegung

der oberen Transportvorrichtung in entgegengesetzter Richtung wie bei der unteren

Transportvorrichtung zurückgeführt und dann mittels einer mit Gegengewichten

versehenen Vorrichtung ohne Stöſse auf die unteren fangen F3 niedergelassen.

Sobald nämlich die oberen Stangen F2 die Stangen D bis zum

Ende der Transportvorrichtung gebracht haben, legen sie dieselben auf einen Träger

z, welcher an dem einen Ende einer über die Rolle

r geführten Kette C

hängt; an dem anderen Ende der Kette befindet sich ein Gegengewicht u.

Durch das Auflegen der Stange D auf den Träger z wird dessen bisheriges Gleichgewicht nunmehr durch

das Gewicht von D gestört und in Folge dessen sinkt

derselbe in einer an X angebrachten Führung Nieder auf

die Winkelschiene a des Behälters E. Hier wird die Stange D

von der Stange F3, die,

während F2 ihre

Rückwärtsbewegung vollzog, ihre Vorwärtsbewegung machte, aufgenommen.

Da der Träger z etwas unter den Einschnitt d der unteren Stange F3 sinkt, so nimmt letztere bei ihrer Bewegung nach

rückwärts die Stange D

mit sich. Der hierdurch

erleichterte Träger z steigt in Folge des Gewichtes u wieder nach oben, um eine andere inzwischen von F2 zugeführte Stange D

aufzunehmen und mit dieser niederzugehen, worauf sich der oben geschilderte Vorgang

wiederholt. Die Bewegungen der Stangen D erfolgen somit

intermittirend, aber immer in derselben Richtung; ferner bleiben die die Wolle

führenden Rechen immer eingetaucht und treten nur an den Enden des Behälters ein

bezieh. aus dem Bade.

Die Transporttücher, welche die Wolle unter die Preſswalzen führen und welche bisher

aus Holz- oder Metallstäbchen, auf Riemen aus Leder oder Kautschuk befestigt

bestanden, sind jetzt durch ein besonderes Metallgewebe gebildet, welches entweder

aus in einander greifenden Spiralwindungen gebildet ist und die Gestalt einer Muffe

hat, oder in derselben Weise wie die bei der Papierfabrikation gebrauchten

Metallgewebe aus Kupferdraht hergestellt ist.

Einer ähnlichen Bearbeitung wie in den älteren Tremsal'schen Anordnungen wird die Wolle auch in der von Walter Cook in Bradford (* Englisches Patent Nr. 4028

vom 30. März 1885) angegebenen Waschmaschine unterworfen. Hier sind im Waschtroge

mehrere Walzenpaare gelagert, zwischen denen die Wolle durchpassiren muſs und welche

Walzen so als Eintauchräder wirken. Die Wolle soll in dieser Maschine im ganzen

Flieſs oder in Theilen derart behandelt werden, daſs der Stapel möglichst erhalten

bleibt. Um dies zu erreichen, wird die Wolle auf einem endlosen Tuche durch die

Waschtröge geführt und von Zeit zu Zeit der Wirkung der in der Waschflüssigkeit

arbeitenden Quetschwalzen ausgesetzt, unter Zuhilfenahme von Gebläsen, welche durch

die Wolle einen Strom von Waschflüssigkeit hindurch treiben.

Die Wolle wird bei n (Fig. 4 Taf. 27) auf dem

endlosen Tuche a in den Waschtrog eingetragen und

gelangt von hier unter das erste der Walzenpaare bc,

deren obere Walze c eine hohle gelochte Trommel mit

radialen Wänden ist, während die untere voll ist. Um diese letzteren Walzen b läuft unter dem Haupttransporttuche a, welches in der aus der Figur ersichtlichen Weise

durch die Maschine geführt ist, ein zweites endloses Tuch a1, welches bestimmt ist, den aus der

Wolle ausfallenden Schmutz und Sand fortzuführen und in eine Vertiefung r des Troges A fallen zu

lassen. Zwischen diesem Tuche a1 und zwischen den Walzen ist noch der gelochte

Boden d eingesetzt. Die Trommeln c, deren Umfange aus perforirtem Metall oder

Drahtgewebe gebildet sind, bewegen sich mit derselben Geschwindigkeit wie das

Transporttuch a und dienen dem doppelten Zwecke, die

Wolle unterzutauchen und auszupressen und eine Strömung des Wassers und damit

Fortbewegung der schwimmenden Wolle hervorzurufen. Nachdem die letztere so mehrere

Walzenpaare bc passirt hat, gelangt sie auf dem Tuche

a unter eine ähnlich wie c gestaltete Trommel g, von welcher sie

niedergehalten wird, während ein darunter angeordnetes Gebläse e einen Strahl der Waschflüssigkeit hindurchtreibt, um den Rest des

noch anhaftenden Schmutzes auszuwaschen. Von hier wird die Wolle unter Walzen u hindurch in einen Spültrog B eingetragen, in welchem sie von einem Rade x untergetaucht und gespült wird, indem dessen auf der Unterseite gelochte

Achse als Spülwasserzuleitungsrohr dient. Nach Passirung eines zweiten wie e wirkenden Gebläses z und

einer Trommel y wird die gereinigte Wolle mittels der

endlosen Tücher ah und k

aus der Maschine herausbefördert.

In einer einfacheren Ausführungsform ist auf das endlose, umlaufende Transporttuch

a und a1 das Gebläse e mit

Walze g und auf den Spültrog B verzichtet, und die Wolle wird auf einem Speisetuche zugeführt, welches

bis dicht an die erste Walze b reicht, während die

weitere Auflage der gelochte Boden d gewährt. Beim

Betrieb dieser Maschine aber zeigte sich, daſs namentlich bei kurzer Wolle

beträchtliche Mengen derselben von der Walze b

mitgenommen und unter den Boden d geführt wurden. Um

dem zu begegnen, ist die in Fig. 5 dargestellte

Einrichtung getroffen worden (* Englisches Patent Nr. 1263 vom 26. Januar 1887), bei

welcher zwischen der Walze b und dem Boden d ein dünner Strom von Luft oder Dampf hindurchgeblasen

wird mittels der gelochten Pfeifen a. Der gelochte

Boden d ist hier aus Wellblech mit sehr tiefen Wellen

gebildet. Die Anordnung der Trommeln ist im Uebrigen dieselbe, nur ist bei den am

Ende des Troges gelagerten, die Wolle dem Abführtuche überliefernden Walzenpaare die

untere gelocht, während die obere vollen Umfang hat.

Bei der Waschmaschine von J. B. und W. Whiteley in

Huddersfield, Yorkshire (* Englisches Patent Nr. 15600 vom 30. November 1886) ist

ebenfalls von der Anwendung der die Wolle führenden und bearbeitenden Rechen oder

Gabel des Leviathans abgesehen, und sind statt dessen zwei über einander liegende,

nahezu durch die ganze Länge des Troges reichende Gitterroste angeordnet, zwischen

denen sich die zu reinigende Wolle befindet. Beide Roste erhalten von Hubscheiben

eine auf und ab steigende Bewegung, und der untere die Wolle tragende Rost auſserdem

noch eine horizontal hin und her gehende, so daſs sie die Wolle in das Bad

eintauchen und zugleich durch den Trog führen.

Die Fig. 6 Taf.

27 läſst die Anordnung klar erkennen, und ist B das

endlose Speisetuch, welches die Wolle in den Trog A

einträgt. Die zur Bearbeitung der Wolle dienenden gelochten Platten oder Roste C und G sind an Stangen

D und H, bezieh. D1 und H1 aufgehängt, welche

an die Winkelhebel E und E1 angelenkt sind, wobei E fest auf der Welle F,

E1 dagegen lose auf F1 sitzt. Der Hebel E1 muſs mittels der

Verbindungsstange W an der Bewegung von E theilnehmen. Dieser Hebel E vermittelt nun die auf und ab steigende Bewegung der Roste C und G in der Weise, daſs

die letzteren durch ihr eigenes Gewicht in die Waschflüssigkeit herabsinken, während

die auf die Rolle b der Zugstange X1 wirkende, sich um

die Welle X2 drehende

Hubscheibe X

das Ausheben und

Emporsteigen veranlaſst, In gleicher Weise ist Hebel E1 thätig. Die horizontal hin und her

gehende Bewegung des Rostes C bewirkt dagegen ein auf

der Welle F1

festsitzender zweiter Hebel E2, dem mit Hilfe der Nuthenscheibe I und der

Zugstange V ebenfalls eine schwingende Bewegung

ertheilt wird. Diese wird mittels der Verbindungsstange Y auf den über seinen Drehpunkt D2 am Hebel E1 hinaus verlängerten Träger D1 des Rostes C übertragen, was mithin eine horizontale Bewegung des letzteren

hervorruft. Beide von den Scheiben X und I veranlaſsten Bewegungen setzen sich nun in der Weise

zusammen, daſs Rost C und mit ihm Rost G aus der Flüssigkeit emporsteigt, damit die Wolle

aushebend, sich dann gegen die Quetschwalzen zu bewegt und hierauf wieder in das Bad

eintaucht. Die Wolle wird auf diese Weise getragen und durch den bei der

absteigenden Bewegung von C nachfolgenden Rost G vollständig untergetaucht, während der Rost C im Bade gegen das Speisetuch zurückkehrt. Um zu

verhindern, daſs die Wolle unter die gelochte Platte C

gelangt, ist an deren einem Ende die biegsame Platte M

angeschlossen, während am anderen Ende eine Rolle gelagert ist, über welche das die

Wolle den Quetschwalzen zuführende endlose Tuch J

geführt ist. Eine Modification dieses Theiles der Maschine zeigt Fig. 7 Taf. 27. Hier sind,

um die Welle S drehbar, genuthete Arme R mit gelochter Platte Q

angeordnet, während am Roste C die Hebel T1 sitzen, deren Rollen

T sich in den Nuthen von R führen. Es ist so ebenfalls eine nachgiebige Verbindung zwischen den die

Wolle aus dem Troge herausbefördernden Theilen und der gelochten Platte C geschaffen. Die erstere Anordnung dürfte indeſs

zweckmäſsiger sein. In beiden Figuren sind die tiefsten Stellungen von C in punktirten Linien angedeutet. Beide Roste C und G haben zu Folge des

Angriffes ihrer Stangen D und H bezieh. D1

und H1 am Hebel E bezieh. E1 eine verschieden groſse Vertikalbewegung, und

läſst sich diejenige von G in gewissen Grenzen

verändern.

Es ist ersichtlich, daſs bei dieser Whiteley'schen

Anordnung der Wolle im Troge eine gewisse Bewegungsfreiheit gelassen ist, welche mit

dazu beitragen wird, den Stapel möglichst unversehrt zu erhalten. Mit Schmutz stark

durchsetzte Wollen werden in Folge ihres gröſseren Gewichtes sich mehr auf der

gelochten Platte C ablagern, und weniger an der

Oberfläche des Bades schwimmen, als dies leichtere, gereinigte Wolle thut.

Schmutzige Wolle wird demnach auch weniger schnell wandern und länger im Bade

verweilen. Es folgt daraus, daſs die Wolle den Trog mit einer Geschwindigkeit

passirt, welche in einem gewissen Verhältnisse zu ihrem Schmutzgehalte steht, ein

Vortheil, welcher bei Anordnung von die Wolle durch das Bad führenden Rechen oder

Gabeln nicht so vollständig vorhanden ist.

Die von Henry W. Church in Graniteville, Mass.

(* Amerikanisches Patent Nr. 339379) angegebene Waschmaschine arbeitet statt mit

Gabelpaaren mit zwei

neben einander liegenden, durch die ganze Länge des Troges reichenden rahmenartig

ausgebildeten Rechen, welche wie gewöhnlich von Kurbeln bewegt werden. Zum

Herausschaffen der Wolle aus dem Troge ist an jedem Rahmen ein kürzerer, ebenfalls

rahmenartig gestalteter Rechen angelenkt, dessen anderes Ende auf Geleisen am Trog

läuft. Diese Rechen schieben die Wolle in Verbindung mit dem zahnartig gebildeten

und gegen die Quetschwalzen aufsteigenden Boden des Troges den letzteren zu.

Ein System beständig umlaufender Rechen verwendet F. Bernhardt in Fischendorf bei Leisnig bei seiner Wollwaschmaschine (* D. R. P. Nr. 40756 vom 22. März 1887). Es soll dadurch, daſs nur ein einmaliges Erfassen

der Wolle von dem betreffenden Transportelement am Eingange des Troges stattfindet

und ein wiederholtes, zeitweiliges Loslassen und Wiedererfassen wie bei den bisher

angewendeten mechanischen Vorrichtungen nicht erfolgt, ein Verfilzen der Wolle

gänzlich vermieden werden. Die Anordnung zeigt damit bis zu einem gewissen Grade

eine Verwandtschaft mit der in dem englischen Patente Nr. 9635 vom J. 1886

enthaltenen Waschmaschine von A. Deletombe in Tourcoing

und A. Pronvost in Roubaix, bei welcher gleichfalls an

endlosen Ketten hängende Rechen Verwendung finden, deren Bewegung durch Rollen und

feste Führungen in der Weise geregelt wird, daſs sie parallel hinter einander durch

den Waschtrog wandern.

Bei der Bernhardt'schen Maschine sind die parallelen,

sich beständig in der Pfeilrichtung bewegenden, endlosen Ketten k (Fig. 8 und 9 Taf. 27) über je zwei

Kettenräder r geführt, und sind in den einzelnen

Kettengliedern Rechen z gelagert, welche auch durch

Siebe oder Schaufeln ersetzt werden können. Auf den Zapfen dieser Rechen z sind Hebel h aufgekeilt,

welche durch die Führungen f sämmtlichen Rechenzinken

zwangsläufige Bewegung ertheilen, indem sie bewirken, daſs jeder Rechen am

Speisetische l eine Partie Wolle erfaſst, und diese,

ohne sie loszulassen, durch den bis nahe an den Rand mit Waschflüssigkeit gefüllten

Trog führt. Die Wolle wird dann auf dem gegen die Quetschwalzen W ansteigenden Siebboden den letzteren übergeben und

aus der Maschine herausbefördert. Zur Verminderung der Reibung sind sowohl die Hebel

h als die Ketten k mit

Rollen ausgerüstet. Die Waschtröge, deren zwei oder drei auf einander folgen, sind

aus Schmiedeeisen hergestellt und zeigen in ihren übrigen Einrichtungen keine

wesentlichen Abweichungen von den sonst üblichen Anordnungen. Die Maschine gewährt

eine milde Behandlung der Wolle und hat nach den Angaben der betreffenden Firma in

der Praxis auch gute Resultate gegeben.

Auf der vorjährigen (1887) Königin-Jubiläumsausstellung in Manchester waren (nach

einem Berichte von Ernst Müller, Zeitschrift des Vereines

deutscher Ingenieure, 1888 * S. 149) die Wollwaschmaschinen nur in einer

Ausführung vertreten, und zwar von der bekannten Firma

J. und W. Mc Naught in Rochdale (vgl. 1874 212 * 20 und 1884 251 * 303).

Die ausgestellte Maschine war in der Hauptsache für sehr schmutzige Wollen bestimmt,

wie sie Montevideo, Buenos-Ayres u.s.w. liefern, welche sich bei einem Durchgange nicht genügend reinigen lassen. Für

solche Wollen erhöhen J. und W. Mc Naught, ohne mehrere

Maschinen hinter einander zu setzen, die Einwirkung der Waschflüssigkeit auf die

Wolle dadurch, daſs sie einem Theile der Rechen eine öftere Hin- und Herbewegung

geben.

Der an den Ketten b aufgehängte Hauptrahmen a trägt nur vorn und hinten Zinken, während im

mittleren Theile sich ein zweiter Rahmen a1 (Fig. 10 Taf. 27)

befindet, welcher sich auf dem ersteren auf Rollen k

hin und her schieben läſst. Beim Waschen reinerer Wollen wird dieser zweite Rahmen

einfach mit dem Hauptrahmen festgekuppelt, die Stangen l werden zurückgeschlagen und fassen mit ihren Gabeln über Zapfen m des Hauptrahmens. Sollen aber schmutzigere Wollen

gewaschen werden, so wird der mittlere Rahmen noch besonders für sich bewegt.

Während der Hauptrahmen eine Vorwärtsbewegung in der Waschflüssigkeit macht,

vollführt der zweite Rahmen eine Vorwärts-, eine Rückwärts- und noch eine

Vorwärtsbewegung; dann steigen beide gemeinschaftlich empor und gehen zurück, um

aufs Neue in das Bad einzutauchen. Die Fig. 10 Taf. 27 läſst die

Anordnung zur Erzielung dieser Bewegung erkennen. Auf der Welle u, welche auch die Daumenscheibe für das Heben und

Senken des Hauptrahmens trägt (vgl. 1884 251 * 303),

sitzt zunächst der Kufe noch eine zweite Curvenscheibe o, aufweiche sich die Rolle des Hebels p

auflegt. Durch eine Stange q wird von p aus die Schwinge r

bewegt, an welche die Schubstange l angelenkt ist. Das

Einhängen der letzteren kann auch während des Ganges erfolgen. In der Figur ist

auſserdem noch die Anordnung dargestellt, mittels zweier Dampfstrahlpumpen s die Waschkufe zu reinigen und auszuwaschen, ohne daſs

man nöthig hätte, den falschen, gelochten Boden d

herauszunehmen. Wenn der Trog ziemlich ausgelaufen ist, werden die Dampfstrahlpumpen

in Betrieb gesetzt; es entsteht ein heftiger Kreisstrom, welcher den Schlamm u.s.w.

mit sich fortreiſst, so daſs er unten mit ausflieſst. Nöthigenfalls kann man, um die

letzten Schmutztheile zu entfernen, denselben mit etwas reinem Wasser

nachspülen.

Alle Zinken u.s.w., welche mit nasser Wolle in Berührung kommen, sind aus Messing

verfertigt; der falsche Boden aus gelochten Kupfer- oder Messingplatten. Der Trog

ist im Lichten 940mm (37'') weit und beträgt seine

Länge bei den verschiedenen Gröſsen 4,15 oder 6,00 oder 10m. Wenn, wie gewöhnlich, mehrere Tröge zu einem

Leviathan vereinigt sind, wird die Waschflüssigkeit ebenfalls durch

Dampfstrahlpumpen in die einzelnen Tröge überführt.

Die Société Anonyme de Filature et Tissage in Puteaux (*

D. R. P. Nr. 33314 vom 20. November 1884) benutzt zum Waschen der Wolle, wie dies bereits von Plantrou fils im J. 1860 vorgeschlagen wurde, gepreſste

Luft; das Waschen der Wolle findet aber in solcher Weise statt, daſs dieselbe durch

die gepreſste Luft beständig dem Waschwasser entgegen weiter befördert wird, und

ohne daſs die Wolle während des Rührens, Auflockerns und Waschens in irgend welche

Berührung mit harten und starren Körpern kommt.

Der Waschbottich a (Fig. 11 Taf. 27) ist

durch eine Anzahl Scheidewände m, deren Oberkante unter

dem Niveau der Waschflüssigkeit liegt, in Abtheilungen b,

c getheilt, in dem Boden einer jeden solchen Abtheilung befinden sich

mehrere schräg gerichtete Luftaustrittskanäle n für die

comprimirte Luft. Der Zufluſs des Wassers in den Bottich erfolgt bei f, während die Wolle, wie üblich, am entgegengesetzten

Ende bei b in den Bottich gelangt. In dieser Abtheilung

b wird die Wolle durch den am Boden austretenden,

schräg gerichteten Luftstrom nicht nur aufgelockert und gewaschen, sondern auch in

der Richtung des Luftstromes nach der Abtheilung c hin

bewegt und so fort, bis dieselbe schlieſslich aus der letzten Abtheilung durch den

Luftstrom auf das endlose Transporttuch p befördert

wird.

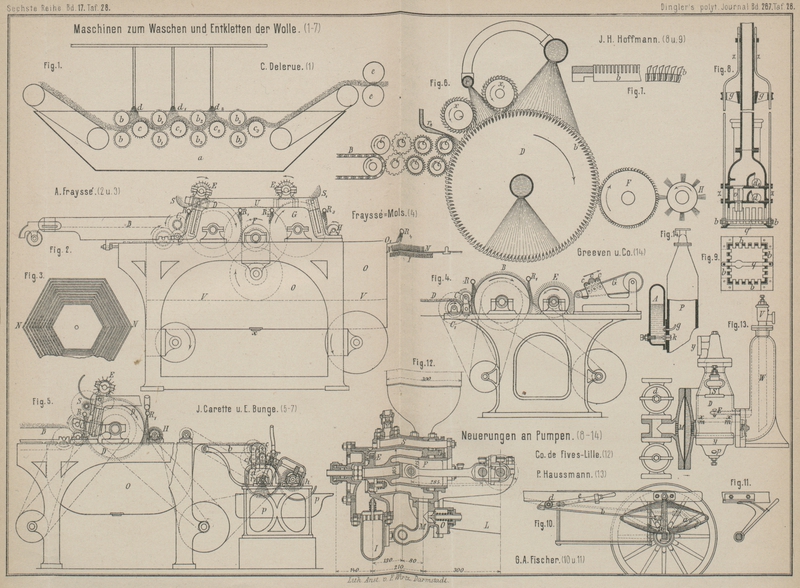

Eine Maschine zum gleichzeitigen Waschen und Strecken der Wolle hat C. Delerue in Roubaix construirt (* Englisches Patent

Nr. 16787 vom Jahre 1886). Diese Maschine soll ein Band liefern, welches direkt auf

die Kämmmaschine gelangt; die der Wolle anhaftenden Kletten werden bei der Vornahme

des Waschens und Streckens unversehrt gelassen, um in der Kämmmaschine aus der Wolle

ausgeschieden zu werden.

In dem Waschbottich a (Fig. 1 Taf. 28) befinden

sich die mit elastischem Material überzogenen Streckwalzenpaare bb1, zwischen denen die

Nadelwalzen cc1

angeordnet sind. Die Wolle wird zwischen den Streckwalzen hindurch und über die

Nadel walzen hinweggeführt, die etwa an den oberen Walzen bb1 anhaftende Wolle wird von den auf

diese Walzen sich ergieſsenden Wasserstrahlen dd1 abgelöst. Von der letzten Nadelwalze gelangt die

Wolle auf ein endloses Transporttuch und sodann zu den Walzen e, welche das Wasser aus der Wolle auspressen.

Aug. Frayssé in Antwerpen bewirkt das Entkletten der

rohen oder gewaschenen Wolle auf einer Maschine unter Anwendung von Wasserstrahlen,

wobei die Wolle zugleich gründlich gewaschen wird (* D. R. P. Kl. 76 Nr. 21582 vom

6. September 1882). Die Wolle wird beim Aufrufen auf die mit Nadel- oder einem

anderen geeigneten Beschlag versehenen Walzen der Maschine durch Wasserstrahlen in

die Nadeln hineingedrückt, die Kletten bleiben auf den Nadeln zurück und werden von

rotirenden Messerwalzen abgeschlagen, die Wolle wird durch Wasserstrahlen wieder aus

den Nadeln der Walzen ausgelöst. Bei diesem Entkletten soll weder die Länge der

Wollfasern, noch deren natürliche Beschaffenheit und Stärke beeinträchtigt

werden.

Die Maschine ist in Fig. 2 und 3 Tafel 28 dargestellt.

Die Wolle gelangt von dem endlosen Zuführtuch B zu den

Speisewalzen CC1,

welche dieselbe der mit Nadelbeschlag besetzten Walze D

zuführen. Da der Umfangsweg der letzteren gröſser ist als derjenige der Walzen CC1, so wird die Wolle

von D zertheilt und mitgenommen. An der Stelle, wo die

Wolle von der Walze D aufgenommen wird, ergieſst sich

auf dieselbe aus einem darüber angeordneten, unten der Länge nach geschlitzten Rohr

R ein Wasserstrahl, der die Wolle in die Nadeln

hineindrückt. Die Messerwalze E streift die auf den

Nadeln hängenbleibenden Kletten ab und wirft sie in den Behälter S. An der anderen Seite der Walze ergieſst sich auf

dieselbe mittels des Rohres H1 ein Wasserstrahl, welcher die Wolle aus den hier abwärts gerichteten

Nadeln auslöst. Die Wolle wird von der Walze F

aufgenommen, und von derselben zur Walze G geführt,

welche mit feineren Nadeln besetzt ist und in derselben Weise wie die Klettenwalze

D ein Entkletten und Waschen der Wolle bewirkt. Die

aus Walze G abgelöste Wolle wird durch die Bürstenwalze

H in den Bottich O

befördert, welcher mit einem doppelten Boden V aus

gelochtem Blech versehen ist, durch dessen Oeffnungen Sand und anderer Schmutz

hindurchfällt, der dann zeitweise aus dem Auslaſs x

entfernt wird.

Mit dem bei O1

ausflieſsenden Wasser kommt die Wolle auf den Nadelrost N, welcher aus runden Stäbchen von etwa 3mm Durchmesser besteht, die eine oder zwei Reihen stumpfer Nadeln tragen,

welche 2mm aus einander und senkrecht zur

Stäbchenachse stehen. Die Stäbchen liegen horizontal und haben unter einander einen

Zwischenraum von 1mm,5; sie sind in sechs

Abtheilungen segmentförmig auf einer Scheibe montirt (Fig. 3). Die Scheibe dreht

sich lose auf ihrer Achse und bietet dem aus dem Ausfluſs O1 stürzenden Wasser immer eine der

Abtheilungen dar. Unter diesem Nadelrost befindet sich, am Bottich O befestigt, das Riffelwalzensystem I. Die Walzen dieses Systemes haben einen Durchmesser

von 1cm,5; sie werden mittels Federn gegen

einander gedrückt, so daſs sie mit einander in Eingriff kommen und in Folge

Antriebes einer Walze gleichzeitig Rotationsbewegung ausführen. Die von der Strömung

des Wassers zugeführte Wolle fällt auf die Nadeln der Stäbchen N und ein Wasserstrahl unter 4at Druck aus dem Rohr R4 treibt sie in diese Nadeln hinein und

auf die Stäbchen; dann wird sie durch die Zwischenräume zwischen den Stäbchen

hindurchgedrängt und gelangt zwischen die Walzen I,

welche sie abführen. Bei dieser Behandlung bleiben die in der Wolle haftenden

Kletten auf den Nadelspitzen oder zwischen den Stäbchen hängen, von wo dieselben

mittels einer Bürste entfernt werden. Bei kurzen Wollen kann der Nadelrost durch

einen aus dünnen Metalldrähten bestehenden Rost ersetzt werden.

Um die rohe Wolle auf einer solchen Maschine in ein aus parallelen Wollfasern

bestehendes Flieſs umzuwandeln, haben A. Frayssé und

A. Mols in Antwerpen (* D. R. P. Kl. 76 Nr. 24634 vom

21. März 1883) an der Seite der Klettenwalze, an welcher die Auslösung der Wolle

durch einen Wasserstrahl bewirkt wird, eine schnell umlaufende Bürstenwalze E angebracht (Fig. 4. Taf. 28), deren

aus Kupferdraht bestehende Borsten in die Nadeln der Walze B eingreifen und die Wolle aus derselben entfernen. In Folge der

Centrifugalkraft der Walze E sowie des Gewichtes des in

der Wolle enthaltenen Wassers nehmen die Wollfasern in der Walze E eine radiale Stellung zur Achse dieser Walze an. Die

letztere schleudert die Wollfasern in gegenseitiger paralleler Anordnung auf ein

endloses Transporttuch G, auf welchem die Fasern

bezieh. noch durch ein Kammwalzensystem c gleichförmig

ausgebreitet und gestreckt werden.

Die von A. Frayssé zum Entkletten der Wolle verwendete

Maschine hat nach J. Carette in Merxem und E. Bunge in Antwerpen Abänderungen dahin erfahren (* D. R. P. Kl. 76 Nr. 25166 vom 3. April 1883), daſs die Wolle eine der Klettenwalzen,

auf welche sich Wasserstrahlen für die Eintreibung der Wolle in die Nadeln, sowie

für die Auslösung der Wolle ergieſsen, passirt, wobei zwischen dem ersten für die

Zuleitung des Wasserstrahles dienenden Spritzrohr und der Messerwalze ein Volant

eingeschaltet ist der zur Lockerung der Kletten dient, und ferner, daſs an Stelle

des Nadelrostes mit darunter befindlichem Riffelwalzensystem eine zweite hohle

Klettenwalze verwendet wird, deren Mantel Längsschlitze besitzt und bei welcher das

Abwerfen der entkletteten Wolle durch Wasserstrahlen erfolgt, welche aus

Querschlitzen der hohlen Welle der Klettenwalze sich ergieſsen.

Der zur Lockerung der durch den Wasserstrahl zu tief zwischen die Nadeln der

Klettenwalze D eingetriebenen Kletten dienende Volant

S (Fig. 5 Taf. 28) besteht

aus einer mit langen, biegsamen Nadeln dicht besetzten Walze. Die von der

Klettenwalze D in den Bottich O beförderte Wolle wird aus letzterem mittels eines endlosen Zuführtuches

b zu den Speisewalzen cc1

c2 gebracht und gelangt

sodann auf die hohle Klettenwalze d. Der Mantel dieser

Walze ist aus einzelnen Stäben gebildet, welche mit radial zur Achse stehenden

Nadeln oder Zähnen versehen sind; diese Stäbe sind so dicht neben einander

angeordnet, daſs die Wolle wohl zwischen die Nadeln gedrängt werden, nicht aber

zwischen den Stäben hindurchgehen kann. Die Spritzrohre r und r1 sind

hier nicht der Länge nach geschlitzt, sondern mit Querschlitzen versehen, so daſs

das Wasser einen gröſseren Theil des Mantels der Walze benetzt; damit die

Wassermasse gleichmäſsig vertheilt wird, vollführen die Rohre eine schnelle hin und

her gehende Bewegung. Der aus dem Rohr r fallende

Wasserstrahl drängt die Wolle zwischen die Nadeln der Klettenwalze, während der

Wasserstrahl aus dem Rohr r1 die Wolle wieder auslöst. Die rotirende Bürste h bewirkt die Entfernung der auf den Nadeln der Klettenwalze haftenden

Kletten. An Stelle der

mit Querschlitzen versehenen Spritzrohre würden sich auch Rohre mit Längsschlitz

verwenden lassen, dieselben müſsten dann an Stelle der traversirenden Bewegung eine

alternirende Drehbewegung ausführen. Die aus der Klettenwalze abgeworfene Wolle wird

von dem Behälter p aufgenommen.

Eine weitere Abänderung ist den Maschinen zum Entkletten der Wolle von J. Carette und E. Bunge (*

D. R. P. Kl. 76 Nr. 28858 vom 29. Februar 1884) noch durch die Ausrüstung der

Klettenwalze mit Arbeitswalzen gegeben worden, deren Häkchen so gestellt sind, daſs

die von ihnen aufgenommene Wolle nach Ablösung der Kletten mittels eines von auſsen

wirkenden Wasserstrahles auf die Klettenwalze zurückgeworfen wird.

Die hohle Klettenwalze D (Fig. 6 und 7 Taf. 28) besteht aus

zwei Seitenscheiben, auf welchen die gezahnten Stäbe b

aus Phosphorbronze befestigt sind. Der zwischen je zwei solchen Stäben gebildete

freie Raum erweitert sich, wie aus dem Querschnitt (Fig. 7) ersichtlich, nach

der Achse hin, so daſs das Ausspülen der Wolle besser erfolgen kann. Die von dem

Transporttuch B und den Zuführwalzen C der Klettenwalze D

zugeleitete Wolle wird von dem aus dem Spritzrohr r2 kommenden Wasserstrahl zwischen die Zähne der

Klettenwalze eingedrückt. Ueber der letzteren befinden sich die beiden mit Häkchen

versehenen Arbeitswalzen xx1, welche sehr langsam und entgegengesetzt zur Klettenwalze rotiren. Die

Kletten umhüllende Wolle hakt sich in die Häkchen der Walze x ein, die Wollfasern werden von den Kletten mittels des aus dem Rohr r fallenden Wasserstrahles abgewaschen und zwischen die

Zähne der Klettenwalze gedrückt. Die zweite Arbeitswalze x1 wirkt ebenso wie x; das Wollknäuel setzt der Walze x1 aber die früher nach

unten gekehrte Seite aus, so daſs, wenn in einem solchen Knäuel zwei Kletten auf

einander liegen, die Wirkung eine vollständige ist. Zur Entfernung der Kletten von

der Kletten walze dient die Walze F, welche letztere

wieder von der Bürstenwalze H ausgeputzt wird.