| Titel: | Ueber Walzendrukmaschinen und Walzendruk in den Cattunfabriken, und der Verfertigung der Drukwalzen. Von C. Bernoulli, Prof. |

| Autor: | Prof. Christoph Bernoulli [GND] |

| Fundstelle: | Band 6, Jahrgang 1821, Nr. XXI., S. 168 |

| Download: | XML |

XXI.

Ueber Walzendrukmaschinen und Walzendruk in den Cattunfabriken, und der Verfertigung der Drukwalzen. Von C. Bernoulli, Prof.

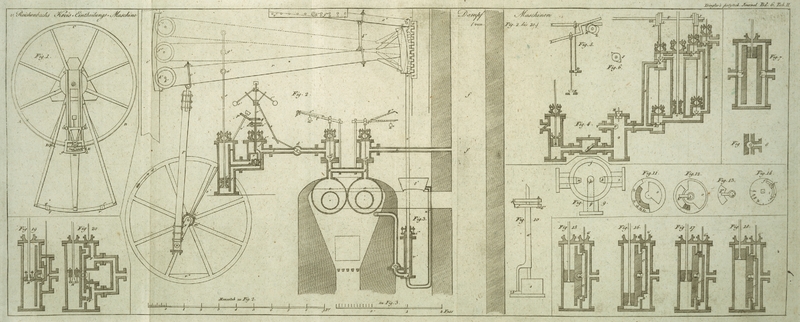

Mit Abbildungen auf Tab. II.

Bernoulli über Walzendrukmaschinen.

Neuer als die Erfindung des Kupferplattendrukes ist die des

Walzen- oder Rouleaudrukes; und diese Impressionsmethode seit zehn Jahren dergestalt

verbessert worden, daß gute Einrichtungen dazu, ungeachtet ihrer Kostspieligkeit, in

großen Fabriken und zur Darstellung vieler Artikel unentbehrlich geworden sind, und

diese Erfindung ohne Zweifel die wichtigste im mechanischen Theile der

Cattundrukerei heißen kann.

Dieses Verfahren duͤrfte aber um so mehr eine naͤhere und etwas

ausfuͤhrliche Darstellung verdienen, da dasselbe schon ein allgemeines

Interesse darbietet, und eine Beschreibung davon in der technologischen Literatur

noch ganz zu fehlen scheint.

Der erste, der ein Patent erhielt, Cattune mit Walzen zu

druken, war Nicholson. Das Patent wurde im Jahr 1700.

ertheilt. Die Maschine ist indessen von den jezt gebraͤuchlichen ausnehmend

verschieden. Sie findet sich in den Annales et Manuf. T.

10.

Fast eben so abweichend von allen, mir wenigstens bekannten sind die beiden Maschinen, die

BorgnisIn seiner Mécanique appl. aux arts. Vol.

Etoffes. Paris 1820. 4to.

beschreibt. Bei der ersten (Etoffes. pl. 37. f.

2.) wird die obere Drukwalze durch Schrauben gepreßt; die gestochene Walze ist hohl,

und wird stark erhizt. Sie dreht sich nicht in der Farbe, die vielmehr aufgestrichen

wird, sondern in Wasser zur Abkuͤhlung u.s.w. Die zweite pour des fonds sablés (ib.

pl. 25. f. 2–4.) enthaͤlt drei

Walzen. Die unterste schoͤpft die Farbe, indem sie sich in einem Farbekasten

dreht; die mittlere ist nicht gravirt, sondern mit lauter feinen Dratstippeln (picotio) besezt, und nimmt die Farbe von der untern auf.

Die oberste ist die Drukwalze; Hebel mit Gewichten druͤken sie fest u.s.w.

Hier ist also das Muster auf der Impressionswalze erhaben gebildet; und solche

koͤnnen die Farbe nie unmittelbar schoͤpfen. – Nach Parkes

Essais chimiques Paris 1820. Vol. 2. sollen zwar solche Walzen, fuͤr die eigentlichen Weißboͤden

wenigstens, in England wieder vorgezogen werden. In allen mir bekannten Fabriken

gebraucht man aber durchaus messingene vertieft gravirte Cylinder, und fertigt

Waaren, die in Hinsicht der Feinheit des Dessins, so wie der Reinheit des Bodens

nichts wuͤnschen lassen.

Ich gehe daher sogleich zur Beschreibung solcher Maschinen nach ihrer jezigen

Einrichtung uͤber, und zwar mit besonderer Beruͤksichtigung

derjenigen, die sich in der ausgezeichneten Fabrike der Hrn. Schlumberger und

Grosjoan in Muͤhlhausen befindet.

––––––––

Bei allen neuen Walzendrukmaschinen sind wohl zwei

Hauptheile zu unterscheiden, der Drukapparat und der Troknungsapparat.

Der Cattun geht zwischen zwei Walzen durch. Die obere wird durch eine große Last

angedruͤktDie nach der neuesten Construktion gebaute Walzendrukmaschine, welche ich

kuͤrzlich in der Dannenberger'schen Fabrike in Berlin zu sehen

Gelegenheit hatte, wirkt durch Doppelhebel und nimmt sehr wenig Raum ein.

D.. Um dieselbe geht ein feines Wollentuch, das eine elastische Unterlage

bildet. Der Dessin ist auf der untern Messingwalze eingravirt. Diese dreht sich in

der aufzudrukenden Farbe (sey es nun ein verdikter Beizstoff (Mordant), Aezstoff

oder eine schon fertige Farbe), und erhaͤlt unmittelbar die Bewegung; die

obere bewegt sich, indem sie aufliegt. Ein haarscharf anliegendes stumpfes Messer

(Rakel) streicht bestaͤndig die Farbe aufs genaueste von allen nicht

gravirten Stellen ab; so daß durchaus nur das Dessin sich aufdrukt. Der bedrukte

Cattun steigt laͤngs des Tuchs in die Hoͤhe, auf eine

hinlaͤnglich lange Flaͤche, um einigermassen zu troknen; zum

voͤlligen Troknen werden die Cattune aber noch auf einem besondern

Trokenboden ausgebreitetBei der Dannenberger'schen ist diese weitlaͤufige und raumerfordernde

Troknung dadurch ganz entbehrlich geworden, daß die Stuͤke

unmittelbar von der Drukwalze uͤber sechs Cylinder, welche mit

Daͤmpfen geheizt sind, laufen, auf denen die Farbe ohne alle Gefahr

schnell troknet. Maschine und Trokenanstalt sind so in einem sehr kleinen

Raume vereint. Hr. Abeking hat spaͤter durch Hrn. Foster eine

aͤhnliche Drukmaschine daselbst bauen lassen, an der aber bis jezt

jene hoͤchst interessante Trokenanstalt noch nicht angebracht ist.

D.. Das endlose Wollentuch (der Sak) selbst aber muß lang genug seyn, damit

zumal die etwas mit bedrukten Saͤume desselben voͤllig troken werden,

ehe das Tuch wieder die Cylinder passirt.

Nun die naͤhere Beschreibung, nach Fig. 39. die hier zur

Erlaͤuterung dienen soll. (Alle Theile des Gestells sind weglassen.) a ist die Cattunwalze, auf welcher fuͤnf

an einander genaͤhte Stuͤke Cattun aufgerollt sind. Das Stuͤk

haͤlt etwa 24 Staͤbe oder aunes zu 44 fr.

Zollen. An beiden Enden werden lange Baͤnder befestigt, und zwar ebenfalls

angenaͤht, um mittelst derselben die Enden glatt spannen, und aufziehen zu

koͤnnen. Alles Anheften mit Steknadeln wird vermieden, weil solche leicht aus

Unachtsamkeit steken bleiben, und so die Walzen verderben koͤnnten.

Das Zeug wird erst uͤber die Staͤbe bb geleitet, und dann uͤber den Ausbreiter

c gezogen. Dieses ist ein etwas convexes Brett mit

divergirenden Furchen, und dient alle Falten aus einander zu breiten. Von da passirt

das Zeug das Walzwerk.

d ist der gravirte messingene Cylinder, dessen Achse

durch ein Manege, Wasserrad, oder, wie hier, durch eine Dampfmaschine gedreht wird.

Der unterste Theil taucht in den kupfernen Farbekasten oder das Schiflein

e, welches die aufzudrukende Substanz

enthaͤlt.

Eine der schwierigsten Aufgaben ist ohne Zweifel die zwekmaͤßigste Bereitung

und Verdikerung der Aez- oder Beizstoffe fuͤr den feinen Walzendruk,

damit derselbe sogleich auch in die zartesten Vertiefungen der Walze dringe, und

eben so vollkommen auf das Zeug sich abseze.

Das Schifflein wird auf den Schaukeltisch f gestellt, der

sehr beweglich seyn, zugleich aber leicht in eine horizontale Lage muß gebracht

werden koͤnnen. Lezteres bewirkt das unten befestigte ( den Schwerpunkt also

unter die Flaͤche hinabziehende) Gewicht g.

h ist der Streicher (racle, docteur), eine lange

stumpfe Klinge mit geradliniger Schaͤrfe, welche aufs vollkommenste die

Messingwalze beruͤhrt, und daher alle Farbe abstreicht, die nicht in den

Vertiefungen liegt.

i ist eine cylindrische Buͤrste, die auf der

andern Seite anliegt,

und zum Zweke hat, kleine Baumwollenfasern, die sich beim Druke vielleicht

anhaͤngen koͤnnten, abzustreichen.

Da die Messingcylinder von ungleichem Durchmesser sind, so sind Schrauben vorhanden,

um h, i und e

gehoͤrig nach Beduͤrfniß zu naͤhern.

k ist die oben aufliegende Drukwalze, deren Zapfen auf

beiden Seiten durch große Gewichte m angedruͤkt

werden.

Da am Ende eines jeden Hebels l wohl 450 Pfund

haͤngen, und der laͤngere Hebelarm wohl 9 mal groͤßer als der

kuͤrzere ist, so wird die Walze durch ein Gewicht von wenigstens 80 Zentnern

gedruͤkt. Diese Last laͤßt sich indessen da sie vertheilt ist,

veraͤndern.

Die Winde n dient um diese Last allmaͤhlig

herunter zu lassen, und wieder zu heben, wenn k und d aus einander geruͤkt werden sollen.

Die Achse von d hat demnach eine feste, die von k eine bewegliche Unterlage.

Unter k geht das endlose oder mit den Enden

zusammengenaͤhte wollene Tuch durch, welches eine elastische Unterlage

bilden, und den Cattun fuͤhren muß.

Dieses Tuch (der Sak) ist hier 35–40 Stab lang und geht senkrecht in einem

vierekigten bretternen Kanal durch mehrere Stokwerke bis nach dem obersten Boden,

dann uͤber die Walzen o, p und q.

Dieser Sak muß aus sehr feiner weißer Wolle

aͤußerst dicht gewebt und ohne Knoten seyn. Ich sah solche Tuͤcher an

100 Zoll breit weben, die beim Walken bis auf 44 Zoll eingehen mußten. Ein solches

Tuch kommt daher auch auf 14 bis 1500 fr. Fr. zu stehen. Dieser Sak ist auch in den

besten Fabriken auf verschiedene Weise angebracht, bald schief, bald senkrecht, bald

uͤber mehr oder weniger Walzen gefuͤhrt. Hauptzwek bleibt immer, daß

jede Stelle vollkommen trokne, zumal au den Saͤumen, wo sich oft Farbe

aufdrukt, bevor sie

wieder zwischen den Walzen durchgeht. Der Kanal wirb daher im Winter wenigstens

gewaͤrmt, so wie auch der obere Boden, wo das Zeug, das bei o den Sak verlaͤßt, uͤber die Walzen rr in einen Korb faͤllt, und nachher in

einer geheizten Kammer noch vollends getroknet wird. Auch diese Einrichtung wird

vielfaͤltig abgeaͤndert, so daß das Zeug z.B. oft uͤber mehrere

lange parallele Tuchtische geleitet wird, ehe es in den Zeugkasten faͤllt

u.s.w.

Hier ist aber noch eine andere eigenthuͤmliche Vorrichtung zu bemerken: der

Sak bestreicht naͤmlich einen großen hohlen Waͤrmer (Chafeur) s. Dieser steht geradezu mit dem Kessel einer

Dampfmaschine (à haute pression) in Verbindung,

so daß die Daͤmpfe, wenn ein Hahn geoͤffnet wird, in dem

Waͤrmer sich ausbreiten, und diesem eine Temperatur von 100° und

daruͤber ertheilen, wodurch das Troknen bedeutend befoͤrdert, und

jener Kanal zugleich erwaͤrmt wird.

Dieser angebrachte Waͤrmer erheischt aber, daß die obere Walze k (durch eine Seilverbindung) auch dann in Bewegung

gesezt werden kann, wenn beide Walzen aus einander geruͤkt sind, damit das

Tuch nicht unverruͤkt auf dem Waͤrmer anliege.

Wie schon bemerkt, wird die Bewegung unmittelbar der gravirten Walze ertheilt; diese

muß aber nicht nur leicht abgestellt werden koͤnnen, sondern es ist auch

vorteilhaft, daß ihre GeschwindigkeitAuch wegen der ungleichen Durchmesser der Walzen. sich etwas abaͤndern lasse. Namentlich ist bei sehr feinen Dessins

ein etwas langsamerer Gang zutraͤglich.

Wie dieß erreicht wird, ist aus Folgendem ersichtlich: (Sieh Fig. 40.)

a ist die Wolle des Moteurs (eines Wasserrads oder einer

Dampfmaschine, die hier zugleich einen Calander treibt).

b die gravirte Walze.

c, d, e sind Getriebe von ungleichem Durchmesser, welche

in aͤhnliche Raͤder f, g, h eingreifen,

die in umgekehrter Ordnung an der Welle i verlaufen, und

also mit ungleichen Geschwindigkeiten. Soll b sich

drehen, so wird der Ausloͤser k erst

eingeruͤkt, und dann irgend ein Zweiter m, n oder o. Wird o eingeruͤkt,

so hat b den geschwindesten Gang, weil c und f dann wirksam sind;

wird m eingeruͤkt, so hat sie den langsamsten.

Zugleich hindert eine einfache Vorrichtung, daß kein Ausloͤser eingestossen

werden kann, ohne daß die beiden anderen zuvor ausgehoben sind. Alle diese

Raͤder und Ausloͤser sind von Gußeisen. Auch das Gestelle wird jezt

auch wohl ganz oder zum Theil aus Gußeisen gefertigt; obschon manches gute Holz,

schon seiner Elastizitaͤt wegen, noch vorzuͤglicher scheint.

Die Geschwindigkeit dieses Walzendrukes ist nun eine solche, daß 5 Stuͤke oder

120 Stab Cattun in 4 oder 5 Minuten durchpassiren, und hiemit bedrukt werden. So

uͤberraschend schnell diese Fertigung ist, so wird doch weniger Arbeit

geliefert, als man auf den ersten Anblik berechnen moͤchte. Nach jedem Druke

erfordert naͤmlich die Vollendung der Arbeit und Schonung der Walzen, daß

diese vollkommen gereinigt werden. Man hebt also die Oberwalze, nimmt das Schifflein

weg, sezt einen Trog mit heißem Wasser unter, und reinigt sorgfaͤltig die

sich fortdaurend drehende Walze. Eben so wird der Streicher abgenommen, gereinigt,

und die Schaͤrfe von neuem geschliffen. Da diese Operation 12–15

Minuten Zeit kostet, so koͤnnen in einer Stunde selten mehr als 15

Stuͤke, oder in einem Tage hoͤchstens 200 Stuͤke bedrukt

werdenAuch hier wird die Dampfmaschine benuzt, um neben der Drukmaschine

bestaͤndig einen Behaͤlter mit heißem Wasser in Bereitschaft

zu

haben, so wie sie denn auch mit einer Einrichtung zur beliebigen

Waͤrmung einer Badewanne versehen ist. Wenige Augenblike reichen dazu

hin; so heftig stroͤmt der stark comprimirte Dampf in das kalte

Wasser, dem er sein reiches Maaß latenter Waͤrme abgibt..

Diese ungeheure Beschleunigung ist aber lange nicht der einzige Vortheil des

Walzendrukes. Er empfiehlt sich auch durch die Schoͤnheit und

Gleichfoͤrmigkeit des Drukes; die Fehler, welche so leicht aus dem Ansezen

der Moͤdel und Platten entstehen, fallen hinweg; auf keine Weise

koͤnnen so zarte und feine Muster dargestellt werden, u.a.m. Daß

uͤbrigens nur solche Dessins sich fuͤr den Walzendruk eignen, die

einen bedeutenden Absaz von mehrern 100 Stuͤke wenigstens (in allen Farben)

versprechen, versteht sich von selbst.

Man hat aber nicht nur die Mechanik moͤglichst zu vervollkommnen, sondern

diese Drukmethode auch auf die mannigfaltigste Weise anzuwenden gesucht. Man

verbindet vielfaͤltig den Walzendruk mit dem Handdruk, oder laͤßt 2

und 3 mal dasselbe Stuͤk durch das Rouleau gehen; indem man z.B. zuerst einen

nezfoͤrmigen, punktirten oder gestreiften Grund, dann mit einer zweiten Walze

Objekte, und spaͤter noch Aezfarbe aufdruͤket. Selbst Mouchoirs lassen

sich durch das Rouleau behandeln, wenn zuvor die Borduͤren mit Reserwage

(Dekpappe) bedrukt worden u.s.w.

Mit geringerm Erfolg ist bis jezt versucht worden, 2 oder 3 Farben zugleich

aufzudruken. Eine Maschine zu diesem Behuf findet sich in Parkes (Essais Chimiques. pl. 18.) abgebildet.

Selbst in England werden aber solche Maschinen noch sehr wenig angewendet, und wohl

nur zu jenen uͤberaus geringen Waaren, mit kaum haftenden Applicationsfarben,

welche der englischen Industrie eben nicht viel Ehre machen. Auch die einzige

Maschine solcher Art, die ich sah, und die von einem englischen Mechaniker verfertiget war,

wurde nach dem ersten Versuche schon als unbrauchbar verworfen.

Auf diesem Apparate passirt das Zeug successive durch 3 Walzwerke. Nur die erste

Walze aber kann gravirt seyn, weil das Zeug noch mit nasser Farbe natuͤrlich

uͤber die folgenden geht. Diese haben daher erhabene Muster (aus Holz oder

Messing) und bestehen aus 3 Walzen, der obersten Drukwalze, der Musterwalze, und

einer untern Tuchwalze, welche in einem Kasten Farbe schoͤpft, und einen

ebenfalls tuchenen StreicherDiesen Streicher beruͤhrt also hier nicht die Musterwalze, sondern die

Tuchwalze. hat. – Abweichend ist die Maschine in Parkes.

Eine andere Verbesserung waͤre vielleicht dadurch zu erreichen, daß man den

untersten Apparat mit einem mobilen Glasgehaͤuse umgaͤbe, welches man

bestaͤndig mit kohlensaurem Gas erfuͤllt erhielte, was schon wegen der

Schwere desselben leicht seyn moͤchte. Auf diese Weise waͤre

naͤmlich vielleicht der Indigo aufzudruken, was bisher noch so wenig gelungen

ist.

Von der Verfertigung der Drukwalzen oder Rouleaus. Mit Abbildungen auf Tab. II.

Die Darstellung des Walzendrukes wuͤrde mit Recht unvollstaͤndig

erscheinen, wenn sie nicht auch die Verfertigung ihres wichtigsten Theiles in sich

begriffe, die des Rouleaus, und namentlich die Kunst, dasselbe zu graviren. Auch

diese ist allmaͤlig sehr vervollkommnet worden.

a) Von dem Cylinder.

Unsere Walzen sind insgemein von Messing mit mehr oder weniger Kupfer versezt,

massiv, etwa 40 Zoll lang und 5 bis 6 Zoll dik.

Kupferne Walzen wuͤrden, schon weil sie der chemischen Einwirkung der

Drukstoffe noch besser widerstaͤnden, vorzuziehen seynMan hat, ob mit Vortheil bezweifle ich sehr, bereits Walzen von

zusammengeloͤtheten Kupferblechen verfertigt, solche Walzen, so wie

die hohlgegossene muͤssen uͤber einen Dorn gezogen werden,

damit sie uͤberall fest anliegen. D., allein schon messingene sind schwer zu gießen. Auch wenn die Hize sehr groß

ist, so daß das Metall schaͤumend fließt, und wenn die Walze auch (wie

Kanonen mit einem verlornen Kopf) um vieles laͤnger gegossen wird, bleibt die

Masse doch meist etwas poroͤs. Die besten Walzen zeigen kleine Fehler, die so

viel moͤglich durch Ausbohren und Einsezen von Stuͤkchen ausgebessert

werden.

Die gegossene Walze wird darauf uͤberall geschlagen, damit die

Oberflaͤche wenigstens so viel moͤglich gleich hart oder dicht wird;

ein Umstand, der bei der gewoͤhnlichen Poncirmethode sehr wichtig ist, damit

auch alle Dessins voͤllig gleich werden. (Selbst wenn eine Walze wieder

abgedreht und von neuem gestochen werden soll, ist ein zweites Schlagen

rathsam).

Zulezt wird die Walze auf dem Poncirstuhl, der zu dem Ende in einen Drehstuhl

verwandelt wird, abgedreht und glatt geschliffen.

Unsere Walzen werden gewoͤhnlich so stark gemacht, daß sie neu zwischen 300

und 400 Pfund waͤgen. Dadurch werden sie nicht nur sehr schwer und kostbar

durch Vermehrung der Masse, sondern lezteres auch durch Vergroͤßerung der zu

gravirenden Flaͤche. Bei geringem Durchmesser wuͤrde sie aber kein

wiederholtes Abdrehen erlauben; denn Walzen von wenigen Zollen biegen sich in der

Mitte schon wenigstens so, daß sie nicht voͤllig gleichfoͤrmig

abdruken, und ungern hilft man, indem man die Oberwalze etwas bauchigt machtIn England werden die Walzen gewoͤhnlich hohl gegossen, oder

ausgebohrt, und dann (nach einer neuen Methode wenigstens) vermittelst einer

ungeheuren Kraft (einer 100 Pferd. Dampfmaschine) wie Drath durch eine Reihe

immer (um etwa 1/7 Linie) enger werdende, voͤllig kreisrunde

Loͤcher einer großen Stahlplatte gezogen, wodurch das Metall eine

groͤßere und gleichfoͤrmige Dichtigkeit, und eine

voͤllige Glaͤtte und Rundung erlangt. (Sieh Prechtels polyt.

Jahrbuͤcher. B. 2. S. 403). A. d. V..

b. Vom Graviren der Walzen.

Die Walzen werden nicht, wie noch gewoͤhnlich die Kupferplatten, mit dem

Grabstichel gravirt, sondern man schneidet staͤhlerne Punzen oder

Staͤmpel, und druͤkt oder schlaͤgt diese ein. Die Walze dreht

sich nach jedem Schlag um einen gewissen Grad, einer genauen Abtheilung zufolge, bis

ein Figurenkreis gebildet ist, und nach Vollendung eines jeden Kreises ruͤkt

eben so Staͤmpel und Schlagwerk um eine bestimmte Laͤnge weiter.

Die Maschine, auf der diese Arbeit vor sich geht, heißt der Gravir- oder Pouzirstuhl. Obschon von

verschiedener Einrichtung, kommen die jezigen vervollkommneten Maschinen doch in den

wesentlichsten Theilen mit einander ziemlich uͤberein.

Die Einrichtung eines solchen Gravirstuhls, wo der Staͤmpel geschlagen wird, will ich aus den Fig. 42 u. 43. Tab. III.

zu erlaͤutern suchen.

aa ist ein festes Gestell von Holz.

bb die Walze, die

gravirt werden soll. Wie sie an ihren Zapfen befestigt werde, bedarf keiner

Erklaͤrung.

A die Schlagmaschine (mouton). Sie gleicht einer kleinen Ramme oder Wippe. Der

Staͤmpel ligt in einer Huͤlse i, und wird

durch den Rammblok h, der mit Blei ausgefuͤllt,

und oft 30 und mehr Pfund schwer ist, eingeschlagen.

Dieser Blok oder Kloz kann ganz einfach aufgezogen werden, indem man an der Schnur

l zieht. Er wird ungefaͤhr, wie bei den

englischen Hakenrammen, ergriffen und ausgehaͤngt, so bald er an den Haken

k stoͤßt. Dieser Haken kann hoͤher

oder tiefer an den Seitenpfosten angeschraubt werden, je nachdem man die

Fallhoͤhe und dadurch die Gewalt aͤndern will. Diese Hoͤhe

aͤndert nach der Beschaffenheit des Staͤmpels von wenigen Linien bis

auf 15 und mehr Zoll.

Leichter geschieht das Heben vermittelst eines Hebels, dessen Arme

veraͤnderlich sind, und der im Verschieben hoͤher angeschraubt werden

kann.

Nach jedem Schlage muß natuͤrlich auch der Staͤmpel aus der Vertiefung

wieder herausgehoben werden. Dieß kann von Hand geschehen, oder mechanisch

vermittelst einer kleinen Feder. Da aber leztes den Staͤmpel etwas zu hoch

hebt, so daß er nicht wieder auf dem Cylinder ganz aufligt, so koͤnnen

dadurch, bei großen Staͤmpeln wenigstens, leicht Fehlschlaͤge

verursacht werden, so daß viele das Ausheben von Hand vorziehen.

Diese Schlagmaschine wird bei f und g auf dem Schlitten oder Wagen

de fest angeschraubt. Damit diese Platte des

Schlittens voͤllig horizontal liege, ruht sie auf der scharfen Kante des

eisernen Lineals

c. '

Auf der andern Seite aber ist der Schlitten mit einer starken Huͤlse

verbunden, welche eine dike eiserne Walze (Colonne) m

(oder ein dreiekiges Prisma) umschließt. Diese Colonne

muß durchaus unerschuͤtterlich seyn, und mit der Walze aufs genaueste

parallel bleiben; denn von dieser Eigenschaft haͤngt natuͤrlich auch

der vollkommenste Parallelismus der gravirten Dessinslinien ab.

So wie jene Huͤlse laͤngs der Colonne bewegt wird, bewegt sich auch die

Schlagmaschine laͤngs der Walze b. Diese Bewegung

wird ihr aber vermittelst der langen Schrauben ertheilt,

welche den obern Theil der Huͤlse, die eine Mutter enthaͤlt, umfaßt.

Durch Drehen der Schraube wird demnach der Schlitten vor- und

ruͤkwaͤrts gezogen.

Es fraͤgt sich nun, wie die Walze gedreht, und die

Schlagmaschine geruͤkt werden muͤsse, damit der Staͤmpel stets

die rechte Stelle treffe? – Gesezt es solle das Muster 30 mal im Umfang, und

70 mal in der Laͤnge wiederholt werden, so muß, um das erstere zu erreichen,

die Walze nach jedem Schlage um 1/30 oder um 12° gedreht werden. Dieß

geschieht mit Huͤlfe der Theilscheibe o, die an

der Achse der Walze fest sizt. Hat diese 360 Einschnitte, und wird sie stets um 12

Einschnitte geruͤkt, so erfolgt die verlangte Drehung.

Durch eine einfache Vorrichtung wird dieß nun sehr erleichtert, so daß man kaum

hinzusehen, geschweige die Zaͤhne zu zaͤhlen braucht. Die Theilscheibe

o (Fig. 44.) wird

naͤmlich vermittelst eines Hebels op

gedreht, die mit einer Art Speerhaken versehen ist. py sind zwei Staͤbe, die sich verschieben lassen. Werden diese nun

in einem Abstand von 12 Zaͤhnen von einander geruͤkt, so wird eine

jede Bewegung des Hebels von p bis y die verlangte Wendung der Walze genau bewirken.

So wie nun eine Umfangslinie vollendet ist, muß eine zweite angefangen werden. Die Schlagmaschine, die so

lange unverruͤkt blieb, muß sich also verschieben, und zwar um den

vorgeschriebenen Abstand einer Figurenlinie von der andern. Gesezt nun dieser

Abstand betrage (bei 70 Repetitionen in der ganzen Laͤnge) 7 Linien, die

Breite (Hoͤhe) eines Schraubenganges (n) aber 4

Linien, so muß offenbar die Schraube 7/4 Umgaͤnge machen. Dieß bewirkt eine

zweite Theilscheibe

p. Sind auch hier zwei Staͤbe, und werden diese

um 90° von einander entfernt, so wird eine siebenfache Bewegung des Hebels

(der die Theilscheibe dreht) die verlangte Bewegung der Schraube, und hiemit auch

die des Wagens hervorbringen. (Gewoͤhnlich ist hier, wegen der

groͤßern Gewalt, ein wirkliches Speerrad mit doppelten Speer, haken

angebracht).

Die puͤnktliche Ausfuͤhrung haͤngt wesentlich von der genauen

Wirkung dieser beiden Theilscheiben o und p ab. Damit die Erschuͤtterung des Schlags nicht

das geringste Zuruͤkweichen des Schlittens etwa verursachen koͤnne,

wird die Huͤlse durch eine Schnur mit einem Gewicht verbunden, das alles

Weichen verhindert, oder durch Schrauben jedesmal vollkommen befestigt. Nach

Vollendung des Stichs wird der Schlitten wieder vermittelst der Kurbel q am andern Ende der Schraube

zuruͤkgefuͤhrt.

c. Von den Staͤmpeln.

Die Staͤmpel oder Punzen

(poinçons, étampes) sind kurze Stahlprismen, deren Grundflaͤche man

eine geringe Concavitaͤt nach der Rundung der Walze gibt. Die Figur wird in

den Stahl, nachdem er erweicht worden, mit einem Grabstichel unter dem

Vergroͤßerungsglase erhaben geschnitten. Diese Stampel sind selten auch nur

1/3 Quadratzoll groß. Ein Staͤmpel gibt daher meist nur einen Theil des

Musters, so daß zur Ausfuͤhrung eines ganzen Dessins oft 6 und 8, ja wohl bis

20 einzelne Staͤmpel erfordert werden, mit denen die Walze successive poncirt

werden muß. Dessen ungeachtet muß der Stahl von ganz vorzuͤglicher

Guͤte seyn, damit derselbe Staͤmpel eine ganze Walze aushalte;

gemeiniglich muͤssen sie mehrere male neu geschnitten werden.

Da das Schneiden der Staͤmpel vorzuͤglich muͤhsam und

kostspielig ist, so hat man kuͤrzlich eine andere (bis jezt noch sehr geheim

gehaltene) Methode anzuwenden angefangen.

Man schneidet in weichen Stahl erst vertieft eine Matrize,

und bildet mit derselben – nach der Haͤrtung, vermittelst eines

kraͤftigen. Praͤgestokes – die wirklichen Staͤmpel.

Dieses Verfahren, das an das Stereotypiren und noch mehr an die Siderographie

erinnert, sezt natuͤrlich die Kunst voraus, den Stahl in vorzuͤglichem

Grade zu erweichen und wieder zu haͤrten. Es scheint diese Methode auch

mehrere Vortheile zu versprechen. Mit der einmal geschnittenen Matrize kann man sich

leicht und schnell eine beliebige Anzahl Staͤmpel verfertigen, die sich aufs

vollkommenste gleichen; was noch besonders vortheilhaft wird, weil die

naͤmliche Figur haͤufig wieder bei andern Dessins vorkommt. Auch

duͤrften dadurch wohl groͤßere Staͤmpel ausfuͤhrbar

seyn, welche das Graviren um Vieles beschleunigten.

Es ist anfangs bemerkt worden, daß das Ponciren nicht immer mit einer Schlagmaschine

verrichtet werde. Einige geben einem Praͤgewerk

(balancier) den Vorzug. Durch das Praͤgen

duͤrfte allerdings der Staͤmpel mehr geschont werden; indessen soll

gerade die Erschuͤtterung durch den Schlag einen reinern Ausdruck der

erhabenen Stellen befoͤrdern; noch mehr hat aber das Schlagen den großen

Vortheile daß man den Grad der Gewalt weit leichter abmessen und ganz

gleichfoͤrmig machen kann; und wie verschieden dieser sey, ist bereits

erinnert worden.

Immerhin erhellt aus dem Vorhergehenden, daß solche Drukwalzen oder Rouleaus sehr theuer seyn

muͤssen; der Stich allein erfordert oft vier und mehr Wochen Nach der neuern Konstruktion erfodert das Ponciren einer Walze jezt nur eine

Viertel-, laͤngstens eine Stunde Zeit. D., und kann nur eigentlichen Kuͤnstlern anvertraut werden. Eine Walze,

die roh schon an 1000 und 1200 Fr. kostet, kann leicht nach dem Stiche auf das

Doppelte zu stehen kommen; und dennoch hat manche Fabrike oft 50 und mehr solcher

Walzen vorraͤthig, die, mit ledernen oder tuͤchernen Saͤken

uͤberzogen, auf Gestellen (wie Fig. 41.) aufbewahrt

werden, um von Zeit zu Zeit wieder nach Bedarf zu dienen.

Laͤßt endlich ein Dessin keine Anwendung mehr hoffen, so wird die Walze wieder

abgedreht. Auch dieß geschieht auf dem Poncirstuhl,

der nun in einen Drehstuhl verwandelt wird.

Die Walze wird wie vorhin auf demselben eingespannt. An die Achse aber kommt eine

Rolle, und diese wird durch ein Seilrad von Arbeitern in Bewegung gesezt, so daß die

Walze sich schnell dreht. Auf dem Schlitten wird statt des Schlagwerkes ein

Abdreheisen befestigt, das gegen die Walze drukt. Bei jedem Umgang der Walze

ruͤkt dieses um ein ganz geringes (z.B. um 1/10 Linie) weiter. Dieß

allmaͤlige Fortruͤken wird durch ein Raͤderwerk bewirkt, so daß

z.B. bei jedem Umgang des Rouleaus die Schraube 1/40 eines Umgangs macht. Dennoch

geht die Arbeit so schnell, daß eine drei Fuß lange Walze in einer Stunde abgedreht

werden kann. Auf eine aͤhnliche Weise wird die Walze gedreht, wenn sie (auf

dem Stuhl) bloß gereinigt oder glatt geschliffen werden muß.

Tafeln