| Titel: | Beschreibung einer Maschine zum Weben von Röhren, Säken etc. ohne Naht. Von M. Serre. |

| Fundstelle: | Band 6, Jahrgang 1821, Nr. XL., S. 240 |

| Download: | XML |

XL.

Beschreibung einer Maschine zum Weben von Röhren, Säken etc. ohne NahtEine sehr einfache Vorrichtung zum Weben solcher Zeuge ist in der folgenden

Abhandlung beschrieben. D.. Von M. Serre.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement in dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. N. CCXXXIII. Oktober 1821. S. 301.

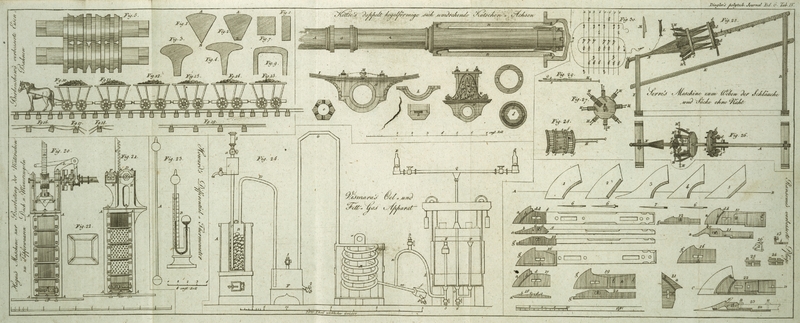

Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Serre Beschreibung einer Maschine zum Weben von Röhren etc.

Diese Maschine besteht aus einem Querstuͤke oder aus

der Achse, aus drei Kreisstuͤken, und aus 16 Kaͤmmen oder

Rietblaͤttern.

1) Die Achse A

Fig. 25 und

26.

(Tab. IV.) ist 6 Fuß lang, 2 Zoll im Gevierte, und dient als Model oder Doke

fuͤr die zu webende Roͤhre. Das untere Ende derselben ist 12–15

Zoll lang zugerundet, und convex, um das bereits fertige Stuͤk der

Roͤhre desto leichter an demselben anbinden zu koͤnnen. Das andere

Ende hat einen Zapfen oder einen Hals, mit welchem sie auf einem

halbkreisfoͤrmigen Lager oben auf dem senkrechten Stuͤke B des Gestelles aufliegt und sich in demselben dreht.

Ein Vorsprung an diesem Ende A dient zur Befestigung

derselben in ihrer schiefen Lage. Der Theil der Achse zwischen dem Halse B und dem mittleren Kreisstuͤke C hat 7–8 Loͤcher aa, welche gleich weit von einander entfernt sind.

Diese correspondiren mit den Loͤchern bb in

den Stellleisten des beweglichen kreisfoͤrmigen Stuͤkes, welches

mittelst eines Stiftes c, der durch die Achse und die

Stellleisten laͤuft, befestigt werden kann.

2) Jedes der drei kreisfoͤrmigen Stuͤke hat ein vierekiges Loch in

seinem Mittelpunkte, durch welches die Achse A

laͤuft.

Das Mittelstuͤk C wird mittelst zweier

Schluͤssel ungefaͤhr 3 Fuß weit von dem unteren oder convexen Ende von

A befestigt. In einem Kreise, der ungefaͤhr 1

3/4 Zoll weit von dem Umkreise von C innerhalb desselben

gezogen wird, werden 96 Loͤcher gebohrt, um die doppelte Anzahl von

Faͤden aufzunehmen, welche die Kette bilden. Dieses Stuͤk C hat noch uͤberdieß 8 Arme DD, welche an der aͤußeren Kante in Form

einer Krone befestigt sind. Die Zapfen der Rietblaͤtter sind an den von C am weitesten entfernten Enden von DD angebracht.

Das kreisfoͤrmige Stuͤk E, welches an dem

zwischen C und B

befindlichen Theile der Achse ruͤkwaͤrts und vorwaͤrts

geschoben werden kann, so wie es die Arbeit erfordert, ist mit zwei Stellleisten

versehen, welche an der Achse mittelst eines hoͤlzernen Zapfens, der durch

zwei mit den Loͤchern aa korrespondirende

Loͤcher laͤuft, befestigt sind. Acht von einander gleich weit

entfernte Loͤcher sind an dem Umfange von E

angebracht, und jedes derselben ist weit genug, um ein Achtel der

Kettenfaͤden durchzulassen, naͤmlich diejenigen, welche durch die

beiden Rietblaͤtter eines jeden Armes D laufen.

Acht Schluͤssel oder Stellzapfen dd dienen

zur Befestigung der Faͤden der Kette in jenen Loͤchern, durch welche

sie laufen, so bald der Arbeiter dieselben eingerichtet hat.

Das dritte kreisfoͤrmige Stuͤk F,

Fig. 26.

zwischen N und C, dient den

Rietblaͤttern als Stuͤze in dem Augenblike, wo der Arbeiter den

bereits gewobenen Theil der Roͤhre von der Doke abnehmen muß. Ohne diese

Stuͤze wuͤrde die geringste Ungleichheit in den Faͤden der

Werfte, die sich in dem Rietblatte verwikeln wuͤrden, die Zapfen derselben

beugen, und folglich die Kette in Unordnung bringen, welche stets

gleichfoͤrmig gespannt seyn muß.

3) Die Kaͤmme oder Rietblaͤtter, 16 an der Zahl, bestehen aus dem

Koͤrper G,

Fig. 28 und

29, und

dem Zapfen H. Der Koͤrper besteht aus 12 Stuͤken

Eisendraht, welche in der Mitte ihrer Laͤnge bei e in eine Spirale gedreht sind, und dadurch eine Art von Ring oder ein

Auge bilden, durch welches Ein Kettenfaden laͤuft, wenn auf englische Art

eingerichtet wird, oder durch welches zwei Kettenfaͤden laufen, wenn nach

deutscher Weise eingerichtet wird. Diese Eisendraͤhte, welche zwischen zwei

Stuͤken einer Zinnplatte f parallel und gleich

weit von einander entfernt eingeloͤthet sind, bilden mit ihren Ringen und

Enden eine krumme Linie, ein Achtel eines Kreises, so daß die Ringe der acht

Rietblaͤtter, wenn sie auf der Maschine an ihre Stelle gebracht werden, einen

vollkommenen Kreisbogen darstellen.

Die 16 Rietblaͤtter kommen kreisfoͤrmig in zwei Reihen zu stehen, so

daß die Ringe der ersten Reihe mit dem Mittelpunkte des Raumes zwischen den Ringen

der zweiten Reihe korrespondiren, und umgekehrt.

Die Zapfen der Rietblaͤtter sind von ungleicher Laͤnge; die der

ersteren Reihe sind um einige Zolle kuͤrzer als die der zweiten, damit man

leichter mit denselben arbeiten kann. Sie sind in beiden Reihen beweglich, und

laufen durch Loͤcher, welche in den Enden der Arme D des kreisfoͤrmigen Stuͤkes C

sich befinden.

Die Maschine hat eine geneigte Lage, indem die beiden Enden der Achse A auf zwei Stuͤken K

und J ruhen, welche mittelst des Querstuͤkes K unter einander verbunden sind.

Der noch uͤbrige Apparat besteht aus einer Stuͤze L, die wie jene gestaltet ist, deren man sich bei

Verfertigung der Neze bedient, und aus einer Lade, oder einem Schlaͤger M, welcher wie die hoͤlzernen Messer zum

Aufschneiden der Blaͤtter eines Buches gestaltet ist.

Erklaͤrung der Kupfertafeln.

Fig. 25.

Taf. IV. ist ein Seitenaufriß der Maschine, so wie sie auf ihren Stuͤzen J und B ruht, und mit ihrer Kette versehen

ist.

Fig. 26.

zeigt die Maschine von oben herab gesehen. Hier sind die Kettenfaͤden

abgeschnitten, um das Kreisstuͤk F und die

Einrichtung der Rietblaͤtter zu zeigen.

Fig. 27. ist

der Grundriß der Platte C und ihrer Arme D. Hier ist bloß ein Rietblatt dargestellt; die anderen

sind abgenommen, damit man die verschiedenen Theile desto deutlicher sehen kann.

Fig. 28.

sind zwei Rietblaͤtter, die die Art zeigen, nach welcher sie an der Maschine

neben einander gestellt werden muͤssen.

Fig. 29.

dieselben Rietblaͤtter von der Seite gesehen, oder Fig. 28. unter einem

rechten Winkel.

Dieselben Buchstaben zeigen dieselben Theile der Maschine an allen Figuren.

A die Achse, welche die drei Kreisstuͤke

traͤgt.

B eine senkrechte Stuͤze an dem Hintertheile der

Maschine.

C das mittlere kreisfoͤrmige Stuͤk auf A befestigt.

DD, acht Arme auf C,

gleich weit von einander entfernt.

E ein Kreisstuͤk hinter den anderen, welches auf

A beweglich ist.

F ein anderes Kreisstuͤk welches als Stuͤze

der Rietblaͤtter dient.

G ein System von Rietblaͤttern oder Lizen.

H die Stiele oder Zapfen dieser Rietblaͤtter G.

I eine aufrechte Stuͤze vorne an dem Gestelle.

K ein Theil des Gestelles, welcher J und B vereinigt.

L eine Stuͤze oder Nadel.

M die Lade oder der Schlaͤger.

N eine Roͤhre auf der Maschine.

aaa Loͤcher in A

zur Befestigung des Kreisstuͤkes E.

bb zwei Stellleisten von E.

c ein Zapfen zur Befestigung von bb auf A.

dd Schluͤssel oder Zapfen zur Befestigung

der Faden der Kette in den Loͤchern des beweglichen Kreisstuͤkes.

ee die Ringe oder Augen der Kaͤmme oder

Rietblaͤtter.

ff Streifen von Zinnplatten, in welche die die

Rietblaͤtter bildenden Eisendraͤhte eingeloͤthet sind.

Verfahren bei dem Weben auf dieser Maschine.

Nachdem die Kette der zu webenden Roͤhre an der Maschine angebunden ist, wird

sie in 8 gleiche Theile getheilt; nur muß der erstere dieser Theile einen Faden

weniger enthalten, als die uͤbrigen, weil man bemerkt hat, daß, wenn eine

Umdrehung zu schnell auf die zunaͤchst vorhergegangene folgt, eine Art von

Wulst entsteht, welche der Gleichfoͤrmigkeit des Werkes hinderlich ist, und

dem Gewebe nachtheilig wird.

Jede Abtheilung der Kette hat also 24 Faͤden, mit Ausnahme der ersteren,

welche deren nur 23 besizt. Diese Faͤden werden abwechselnd auf folgende

Weise durch die Ringe gefuͤhrt. Der erste Faden der ersten Abtheilung

laͤuft durch den zweiten Ring des ersten Rietblattes in der ersten Reihe; der

zweite durch den ersten Ring des ersten Rietblattes in der zweiten Reihe; der dritte

durch den zweiten Ring des ersten Rietblattes u.s.f. fuͤr die uͤbrigen

Faͤden. Der erste Ring des ersten Riet- oder Kammblattes

enthaͤlt also keinen Faden. Die Faͤden aller uͤbrigen

Abtheilungen, 24 an der Zahl, laufen durch die Ringe ihrer respektiven

Rietblaͤtter wie jene der ersten Abtheilung; naͤmlich, der erste Faden

durch den ersten Ring des ersten Rietblattes; der zweite durch den ersten des

zweiten u.s.f.

Hierauf werden die Faͤden in derselben Ordnung, zu zwei und zwei, durch die 12

korrespondirenden Loͤcher des in der Mitte befindlichen Kreisstuͤkes gezogen, und in

den Loͤchern des beweglichen Kreisstuͤkes E, welches aber dann mittelst des Zapfens c an

dem Ende der Achse A befestigt werden muß, zu 8

Buͤndeln vereint.

Nachdem diese 8 Abtheilungen der Kette auf diese Weise durch die Ringe und die

Kreisstuͤke gezogen worden sind, befestigt der Weber mit seinem

Gehuͤlfen eines der Enden derselben an der Doke so, daß die Faͤden

schoͤn neben einander und in der Ordnung zu liegen kommen, wie sie zuerst

eingereiht wurden. Das andere Ende wird uͤber sich selbst

zuruͤkgeschlagen und befestigt. Wenn hierauf die Zapfen in die Loͤcher

des beweglichen kreisfoͤrmigen Stuͤkes kommen, wird jede Abtheilung

der Kette befestigt, und die Arbeiter sparren die Faͤden

gleichfoͤrmig, ohne welche, Vorsicht das Gewebe sehr mangelhaft ausfallen

wuͤrde.

Nachdem alles so eingerichtet wurde, und die Maschine auf ihren Stuͤzen ruht,

stellt der Weber sich vorne an die Maschine, und sein Gehuͤlfe, der die

Rietblaͤtter zieht, zur Rechten, den Enden der Arme an dem mittleren

Kreisstuͤke gegenuͤber.

Auf ein verabredetes Zeichen zieht der Gehuͤlfe das Rietblatt der ersten Reihe

empor, welches 11 Faͤden der Kette beinahe 1 1/4 Zoll uͤber die 12

Faͤden, die durch die Ringe des Rietblattes in der zweiten Reihe derselben

Abtheilung laufen, emporhebt. Der Weber fuͤhrt alsogleich seine

hoͤlzerne Lade von der Rechten zur Linken zwischen die gehobenen und

unbeweglich bleibenden Faͤden, und erleichtert dadurch der Schuͤze den

Durchgang oder Wurf.

Der auf diese Weise zwischen die 23 Faͤden der Kette eingeschlossene Faden des

Eintrages wird, mittelst der Lade oder des Schlaͤgers, an das Ende der Doke

hinabgefuͤhrt.

Wenn dieß geschehen ist, dreht der Gehuͤlfe die Maschine von der Linken zur

Rechten, um die Rietblaͤtter der zweiten Abtheilung in die Hoͤhe

zu bringen. Er zieht hierauf das Rietblatt der ersten Abtheilung, und der Weber holt

die vorige Operation, dafuͤr sorgend, daß der Faden des Eintrages fest

angeschlossen wird.

Diese Operation wird nun bei jeder Abtheilung der Kette wiederholt, bis die ganze

Maschine ihre vollkommene Umdrehung erlitten hat; also alle Rietblaͤtter der

ersten Reihe nach und nach gezogen wurden, und die Schuͤze zwischen die acht

Abtheilungen eingefuͤhrt worden ist.

Dann beginnt die zweite Umdrehung, welche auf dieselbe Weise und in derselben Ordnung

mit den Rietblaͤttern der zweiten Reihe vollendet wird, indem naͤmlich

der Gehuͤlfe dieselben eben so, wie jene der ersten Reihe, zieht; und so geht

es abwechselnd bei jeder Umdrehung fort.

Es ist offenbar, daß das Gewebe der auf diese Art erzeugten Roͤhre jenem der

gewoͤhnlichen Leinwand aͤhnlich ist, nur mit dem Unterschiede, daß der

Eintrag, statt hin und her zu laufen, immer in einer Schnekenlinie wie ein

Schraubenfaden, vorwaͤrts um die Doke laͤuft.

Um Gleichfoͤrmigkeit in dem Gewebe zu erzeugen ist es unerlaͤßlich

nothwendig, daß der Weber den Faden des Eintrages jedesmal gleich stark um die Doke

anlegt, denn sonst wuͤrde der Durchmesser der Roͤhre, die um dieselbe

gewoben wird, bald groͤßer, bald kleiner werden, indem die in Kegelform

aufgezogene Kette immer in ihrem Durchmesser sich zu erweitern strebt.

In dem Verhaͤltnisse jedoch, als der Weber in seiner Arbeit fortschreitet,

kommt er endlich auf einen Punkt, wo er die Gleichfoͤrmigkeit des Gewebes und

des Durchmessers nicht mehr laͤnger erhalten kann. Dann heißt er seinen

Gehuͤlfen das Kreisstuͤk E dem in der

Mitte befindlichen Stuͤke um ein Loch naͤher bringen, und dasselbe

mittelst des Zapfens wieder befestigen. Dadurch wird die Kette nachgelassen, und der Weber kann das

bereits verfertigte Stuͤk der Roͤhre von der Doke abziehen.

Es waͤre uͤberfluͤssig zu bemerken, daß diese Operation so oft

wiederholt werden muß, als es noͤthig ist, indem das bewegliche

Kreisstuͤk Raum genug hat, sich auf der Achse fortzubewegen. Wenn sie endlich

an das Ende ihrer Laufbahn kommt, muͤssen die Zapfen dd zuerst herausgenommen, dann ungefaͤhr 3

Fuß von jeder Abtheilung der Kette abgewunden, und das bewegliche Kreisstuͤk

muß in seine erste Lage zuruͤkgebracht werden, naͤmlich auf das obere

Ende der geneigten Achse; jede Abtheilung der Kette wird hierauf gehoͤrig

gespannt, die Zapfen werden wieder zur Befestigung eingestekt, und das Weben wird

neuerdings begonnen.

Diese Maschine, die bloß 20 Franken (ungefaͤhr 16 Shill. oder 3 1/3

Laubthaler) kostet, und auf welcher ein Mann in einem Tage 5 Fuß einer Roͤhre

weben kann, kann Roͤhren von jeder beliebigen Laͤnge und Weite

liefern, wenn man den Durchmesser der Achse und der Kreisstuͤke erweitert,

und die Zahl der Abtheilungen, folglich auch die der Kettenfaͤden,

vermehrt.

Obschon diese Maschine in mancher Hinsicht jener des Hrn. Brisson nachsteht, so hat sie doch den Vortheil, wenig Raum zu fordern,

tragbar, leicht zu behandeln, und wohlfeil zu seyn.

Tafeln