| Titel: | Beschreibung eines von M. Taylor verfertigten Apparates zur Beleuchtung des Theaters von Covent-Garden zu London mit Oelgas. Von M. Hoyau, Mechaniker. Paris, Strasse Saint Martin Nr. 248. |

| Fundstelle: | Band 6, Jahrgang 1821, Nr. XLV., S. 294 |

| Download: | XML |

XLV.

Beschreibung eines von M. Taylor verfertigten Apparates zur Beleuchtung des Theaters von Covent-Garden zu London mit Oelgas. Von M. Hoyau, Mechaniker. Paris, Strasse Saint Martin Nr. 248.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. Juli 1821. S. 208.

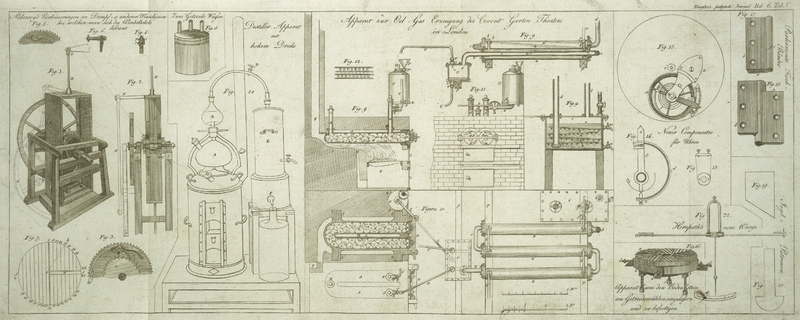

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Hoyau's Beschreibung eines Oelgas-Apparates.

Die Beleuchtung mit Wasserstoffgas gewahrt in Hinsicht auf

Bequemlichkeit so große Vortheile, die Vertheilung desselben ist so leicht, und sein

Licht so schoͤn, daß man gegenwaͤrtig alle Mittel versucht sie in

oͤffentlichen und in Privat-Haͤusern einzufuͤhren. Diese

sinnreiche Erfindung, welche bei uns ihren Ursprung nahm, und welche bei unseren

Nachbarn mit so vielem Erfolge angewendet wurde, muß in ihrem Vaterlande ihre

Vollendung erhalten; wir duͤrfen dieß um so mehr hoffen, als unsere

gelehrtesten Chemiker ihre Talente dem Streben nach seiner Vollendung weihen, und

oͤffentliche herrlich beleuchtete Gebaͤude die schoͤnen

Resultate ihrer Arbeiten beweisen.

Ungeachtet der, gegen dieses Beleuchtungs-System erhobenen, Einwuͤrfe

und der gelehrten Berechnungen, durch welche man zu beweisen gesucht hat, daß

dasselbe fuͤr Frankreich nicht zutraͤglich sey, sehen wir

taͤglich solche Apparate errichten, deren Oekonomie von den Errichtern

derselben anerkannt wird, und die Erfahrung wird bald alle jene Schwierigkeiten,

welche sich der Anwendung desselben entgegenzusezen scheinen, siegreich zum

Schweigen bringen.

Aber, wenn auch die durch Destillation der Steinkohlen erhaltene Beleuchtung in

gewissen Faͤllen geringe Vortheile gewaͤhrt, so laͤßt die mit

Oelgas veranstaltete weniger Einwuͤrfe uͤbrig, und gibt uns ein Mittel

an die Hand, selbst Oele von geringerer Qualitaͤt und von jeder Art, ja sogar

die Ruͤkstaͤnde, von welchen man bei Lampen keinen Gebrauch machen

kann, nuͤzlich zu verwenden.

Das zur Destillation dieser Fette noͤthige Brennmaterials, so wie die

Erneuerung der Retorten, vergroͤßern allerdings die Ausgabe, und die Kosten

der Anschaffung des Apparates wuͤrden eine Rente geben, die man mit in

Rechnung bringen muß; wenn man jedoch bemerkt, daß die destillirten Materien um 2/3

wohlfeiler sind als jene, die man zu den Lampen anwendet, so wird man einsehen, daß

die Anwendung derselben ein Ersparniß gibt, welches die Kosten der Anschaffung und

der Unterhaltung aufzuwiegen vermag: uͤberdieß scheint es bekannt, daß der

Taglohn fuͤr das Puzen, die Anschaffung der Dochte und

Glasrauchfaͤnge, die Ausbesserung der Lampen, ein ziemlich

betraͤchtliches Capital fordern um der Bedienung und Unterhaltung des

Apparates mehr als gleich zu kommen, und daß der Ankauf dieser Lampen, der den Preis

der Gaslampen um Vieles uͤbersteigt, einen großen Theil des Preises des

Apparates dekt.

Wir werden uns in keine weitlaͤufigeren Details uͤber die Kosten eines

Oelgasapparates im Vergleiche mit jenen einer gleichen Anzahl Argand'scher Lampen

einlassen; diese Untersuchungen wuͤrden uns zu weit fuͤhren und

koͤnnten der Inhalt eines eigenen Werkes uͤber diesen Gegenstand

werden; wir wollen uns damit begnuͤgen, den Apparat zu beschreiben den

neulich Taylor zur Beleuchtung des Theaters von

Covent-Garden zu London verfertigte, und der alle die Vollkommenheiten in

sich zu vereinigen scheint, welche sein Erbauer nach und nach dieser Art von

Beleuchtungs-Maschinen zu verschaffen wußte.

Alle zur Hervorbringung des Oelgases noͤthigen Operationen lassen sich auf die

Destillation des Oeles, auf die Verdichtung der Daͤmpfe, die sich mit dem

Gase erheben, und auf die Reinigung dieses Gases zuruͤk fuͤhren.

Beim ersten Anblike scheint es, daß das Oelgas dieselbe Arbeit erfordert, wie das

Steinkohlengas; allein man wird aus der Beschreibung dieses Apparates ersehen, daß

jede dieser Operationen bei dem Oelgase viel einfacher ist als bei der Destination

der Steinkohlen.

Die Retorte von gegossenem Eisen A.

Fig. 9. Taf.

V. stellt eine Roͤhre vor, die wie ein Hufeisen, dessen Arme sehr

verlaͤngert waͤren, gebogen ist; die Enden der beiden Arme sind durch

die Platten B geschlossen; sie haben die Form eines

Kugeldurchschnittes, dessen hervorspringender Guͤrtel sich an einen

aͤhnlichen holen Guͤrtel, welcher am Ende einer jeden Roͤhre

sich befindet, anlegt. Durch diese sehr sinnreiche Einrichtung paßt die Platte immer

genau auf die Oeffnung, selbst dann, wann die Achse der Kugel, von welcher sie ein

Ausschnitt ist, wegen ihrer Lage nicht genau auf jene der Roͤhren der Retorte

paßt: nicht so waͤre es bei einer konischen Vorrichtung; denn die geringste

Aenderung wuͤrde verursachen, daß der Dekel nicht mehr paßt und wuͤrde

die Schließung unvollkommen machen. Die Platten werden durch die Kegel C, die man zwischen die aͤußere

Oberflaͤche derselben und eine horizontale Eisenstange D bringt, welche queer vor den Oeffnungen der beiden Roͤhren der

Retorte voruͤberlaͤuft, an die Oeffnungen angedruͤkt. Diese

Stange ist an ihren Enden an 2 gegossenen Stuͤken befestigt, die Einen

Koͤrper mit der Retorte bilden, und deren zweigabeliges Ende zwischen seinen

Armen die Stange aufnimmt, welche mit 2 Bolzen durchschossen ist. Die Platten B haben zwei kleine Henkel E,

welche das Ausnehmen und Einsezen derselben erleichtern.

Nachdem die Retorte eine solche Lage erhielt, daß ihre Arme in derselben horizontalen

Ebene sich befinden, so bekommen diese an ihren Enden, so wie die Beugung der

Retorte, kleine Oeffnungen, in welchen man gegossene Roͤhren anbringt, die an

ihrem oberen Ende offen und mit kegelfoͤrmigen mit Thon umgebenen und mit

Hammerschlaͤgen hineingetriebenen Stoͤpseln zugepfropft sind. Die

erste, F,

Fig. 10.

dient zur Einlassung des Oeles, die zweite, G,

laͤßt das Gas entweichen und die dritte, H, ist

dazu bestimmt, die Reinigung der Beugung, in deren Mitte sie sich befindet, zu

erleichtern; endlich hat die Retorte hervorspringende Brazen, die auf dem

Gemaͤuer des Ofens ruhen und ihr als Stuͤze dienen.

Der Bau des Ofens zeigt nichts Besonderes; er ist so breit wie die Retorte, und

erweitert sich noch auf jeder Seite der Arme, indem er einen Raum von 2 Zollen

fuͤr den Ausgang der Flamme laͤßt. Derselbe Raum hat zwischen den

beiden Armen der Retorte statt. Der Boden des Heerdes L

ist erhaben, und naͤhert sich der Retorte, um die Wirkung der Flamme, die

sich vom Heerde erhebt, und die der Luftzug gegen den Rauchfang reißt, zu

verstaͤrken. In der Naͤhe dieses Punktes bringt man kleine Oeffnungen

M von 2 Quadratzoll Oberflaͤche an, sie sind

dazu bestimmt, die Verbrennung der nicht verbrannten brennbaren Gasarten, welche

sich aus der Kohle entwikeln, zu bewirken. Ohne diese Vorrichtung wuͤrden

diese Gase in den Rauchfang gehen, und waͤren so fuͤr die Erhizung der

Retorte verloren. Der Ofen wird also hierdurch fast ganz rauchfressend, und das

Brennmaterial hat den groͤßten Theil der Wirkung hervorgebracht, die man von

demselben erwarten konnte. Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, daß der beste Ofen

der waͤre, dessen

Rauchfang weder Rauch noch Flammen von sich gaͤbe; denn der Rauch ist das

Zeichen einer unvollkommnen Verbrennung, und die Flamme, die sich uͤber der

Roͤhre erhebt, zeigt, daß die entzuͤndbaren Gasarten aus Mangel an

Sauerstoff, der ihre Verbrennung unterhalten muß, nicht im Ofen verbrannt wurden,

weil sie sich sogleich entzuͤnden, so wie sie mit der Luft in

Beruͤhrung kommen.

Ein Apparat hat immer zwei Retorten, damit die Reinigung oder Ausbesserung der einen

nicht den Dienst der anderen verhindere, und damit die Gaserzeugung nicht

unterbrochen werde.

Auf dem Ofen bemerkt man einen Behaͤlter N,

welcher das Oel enthaͤlt, und dasselbe mittelst der 2 Roͤhren O den beiden Retorten zufuͤhrt; auf diesen

Roͤhren befinden sich Haͤhne mit Zeiger und Quadranten, wodurch man

ihre Oeffnung nach Beduͤrfniß regelt, d.h. so, daß die Menge Oeles, welche

sich in der Retorte verbreitet, in dem Verhaͤltnisse ihres Eintrittes in

Dampf verwandelt werde.

Das Gefaͤß N hat oben einen Trichter P, dessen Roͤhre von einem Hahne und einer

Roͤhre Q unterbrochen ist, die mit einer

gegossenen Buͤchse zusammenhaͤngt, von welcher wir sogleich sprechen

werden. Dieser Behaͤlter wird von einem eisernen Ringe R gehalten, welcher in die Mauer eingesezt und mit 4 kleinen Brazen S, die zu seiner Befestigung dienen, umgeben ist.

Das Gas geht beim Austritte aus der Retorte durch die Roͤhre T, welche sich in den Dekel des aus Eisen gegossenen

Behaͤlters U endet, der die tropfbar

fluͤssigen Produkte der Destillation des Gases aufnimmt. Diese Produkte

werden durch die Roͤhre Q wieder in den

Behaͤlter N zuruͤkgefuͤhrt um dort

neuerdings destillirt zu werden.

Die Einfuͤgung der Roͤhren in die Oeffnung gleicht ungefaͤhr

jenen bei den physischen Instrumenten; das Ende der Roͤhre hat einen Ansaz;

dieser ist mit einem Schraubenringe V umgeben, besten

Durchmesser jenem des Ansazes gleich ist; dieser Schraubenring wird in eine

walzenfoͤrmige Hoͤhlung X

eingefuͤhrt, deren Boden flach und mit einem Loche durchbohrt ist, welches

gleichen Durchmesser mit der Hoͤhlung der Roͤhre besizt, und dessen

untere Waͤnde die Mutter des Ringes V bilden. Der

Ansaz dieses Ringes ist ein Sechsek, um Mittelst eines Schluͤssels den Ring

auf eine kleine Platte von Bley schrauben zu koͤnnen, die man zwischen den

Ansaz der Roͤhre und den Boden der Schraubenmutter X legt. Das Gas steigt bei seinem Austritte aus dem Behaͤlter,

durch die Roͤhre Y, welche man als

Schlangenroͤhre betrachten kann.

In dieser Schlangenroͤhre geschieht die Verdichtung der Daͤmpfe, welche

sich mit dem Gase aus der Retorte erheben; die tropfbar fluͤssigen Produkte

dieser Verdichtung liefern, von neuem der Destillation unterworfen, wieder Gas,

welches bei der ersten Destillation sich noch nicht bilden konnte.

Dieser Theil des Apparates zeigt eine sehr sinnreiche Einrichtung, die wir sogleich

darstellen werden, und die uns das Kuͤhlgefaͤß auf den

hoͤchsten Grad von Vollkommenheit zu bringen scheint.

Wenn man die Bedingungen bedenkt, die ein Kuͤhlgefaͤß, es mag was immer

fuͤr eine Form haben, erfuͤllen muß, so wird man sehen, daß das zur

Abkuͤhlung bestimmte Wasser seine Wirkung um so vollkommner hervorgebracht

hat, als es waͤrmer aus dem Apparate herauskommt, weil dieß Wasser sich des

Waͤrmestoffes bemaͤchtigen muß, womit die Gase impraͤgnirt

sind. Wenn nun der Dampf, so wie er in die Schlangenroͤhre tritt, auf Wasser

stoͤßt, welches kaͤlter ist als er, so wird sich dieses in's

Gleichgewicht sezen, und

der Dampf wird zum Theile verdichtet werden. Wenn der Dampf auf seinem Wege nach und

nach kaltes Wasser trifft, so wird er endlich ganz verdichtet werden; also wird bei

diesem Durchgange, wo der Lauf des Wassers dem der Daͤmpfe entgegengesezt

ist, das Wasser den moͤglich groͤßten Grad von Waͤrme erhalten,

und diese Daͤmpfe werden sich ganz verdichtet haben.

Nach diesen Ansichten hat Hr. Taylor seine Schlangenroͤhre eingerichtet; sie

ist aus 3 oder mehreren diken gegossenen Roͤhren zusammengesezt, durch welche

kleine mit diesen concentrische Roͤhren von derselben Materie laufen. Der

durch Fig. 9.

Tab. V. dargestellte Durchschnitt zeigt die Lage und Zusammenstellung dieser

Roͤhren. Die aͤußere Roͤhre Z hat

bloß zwei Raͤnder. Die kleine innere Roͤhre a ist mit einem einzigen Ansaze an dem einen Ende umgeben, und dieser

Ansaz ist eben so breit als jener der großen Roͤhre Z; das andere Ende, welches walzenfoͤrmig ist, geht in eine

Wergbuͤchse, die den entgegengesezten Ansaz der Roͤhre a bildet. Um dieses lezte Rohr zu uͤberpichen,

bringt man zwischen die aͤußere Oberflaͤche und die Buͤchse b etwas Hanf, den man mit einer Drukzange (matoir

Eine Art Schere, deren Enden aber, statt schneidend, vierekig sind, und die

dazu dient, biegsame Materien in einen Raum hineinzudruͤken, in den

sie hineingezwengt werden muͤssen. A. d. O.) hineintreibt bis ungefaͤhr die Haͤlfte der Tiefe mit dieser

Materie umgeben ist; dann gießt man einen bleyernen Ring, der den Strik bedekt, und

druͤkt ihn mit einer Drukzange eben so zusammen, wie man den Hanf

zusammengedruͤkt hat. Diese Art die Roͤhre zusammenzufuͤgen ist

in England allgemein angenommen; sie ist oͤkonomisch und vorzuͤglich

sehr einfach; ihr Hauptvortheil ist der, daß sie den verschiedenen Temperaturen

zuzuschreibenden Verlaͤngerungen und Verkuͤrzungen widersteht und dadurch die

Hauptursache der mangelhaften Zusammenfuͤgungen bei Leitungen von einiger

Ausdehnung verhindert.

Die auf die angegebene Weise zubereiteten Roͤhren bekommen die doppelten

Beugungen c, welche sie vereinigen und eine

Schlangenroͤhre aus denselben bilden, in welche das Gas durch die

Roͤhre Y hinein und bei der Roͤhre d herausgeht, um in den Reinigungsbehaͤlter zu

kommen, wie man gleich sehen wird.

Das Wasser, welches zur Verdichtung der mit dem Gase in die Schlangenroͤhre

tretenden Daͤmpfe bestimmt ist, kommt durch die Roͤhre e (Fig. 10.) die einen Hahn

f hat; bei g tritt es in

die große Roͤhre Z''; es umgibt die kleine innere

Roͤhre, und fließt an das entgegengesezte Ende der Roͤhre Z'', wo es durch die Roͤhre h hinausgeht um in die Roͤhre Z'' zu gelangen. In dieser Roͤhre tritt es

zwischen die kleine Roͤhre, welche das Gas leitet und zwischen die große die

sie umgibt; aus dieser kommt es auf dieselbe Weise bei h', um die Roͤhre Z zu durchlaufen und

bei der kleinen Roͤhre h'' heraustreten zu

koͤnnen. Das Gas kommt im Gegentheile bei der Roͤhre Y herein, die es zuerst in die Roͤhre Z fuͤhrt, geht dann in die Roͤhre Z', und endlich in die Roͤhre Z'', wo es heraustritt, um durch die Roͤhre d in den Reinigungs-Bottich zu gelangen. Die bei

dem Durchschnitte der Roͤhre gezeichneten Pfeile deuten den Gang des Gases

und des Wassers an.

Ich habe das Innere der Roͤhren Z nicht sehen

koͤnnen, und man hat mir nur ihre Zusammenfuͤgung erklaͤrt,

aber es schiene mir zwekdienlich, das Wasser zu zwingen sich um die Roͤhre,

die das Gas enthaͤlt, herumzudrehen, und dazu waͤre es

hinlaͤnglich, diese Roͤhre mit einer im Schneken gewundenen

Oberflaͤche, welche sich bis an die Wand der Roͤhre Z ausdehnte, zu umgeben. Durch diese Zurichtung, die man Fig. 4. sieht,

wuͤrde das Wasser zwischen beiden Roͤhren circulieren, indem es sich

um die Roͤhre drehen wuͤrde, und da es laͤnger im Apparate

bliebe, so wuͤrde es seine Wirkung vollkommener hervorbringen.

Es ist bei diesem Apparate leicht zu erkennen, ob die Verdichtung vollkommen ist, und

ob man nicht eine zu große Menge Wassers angewendet hat. Wirklich ist es, wenn die

Roͤhre d warm ist, ein Zeichen, daß das Gas nicht

hinlaͤnglich abgekuͤhlt wurde, und daß man die Menge des

abkuͤhlenden Wassers vermehren muß. Hat aber das Wasser, das aus dem Apparate

herauskommt, weniger als 70–80° Reaumur, so hat man zu viel Wasser

hineingelassen, das man also unnuͤzer Weise angewendet hat.

Die Roͤhren der Schlangenroͤhre sind leicht gebogen, so daß sie den

Lauf der fluͤssigen Produkte in den Behaͤlter U erleichtern.

Die Roͤhre d, in welche die Schlangenroͤhre

sich endet, biegt sich, nachdem sie sich erhoben hat, und steigt in den

Behaͤlter i hinab, wo sie 10–12 Zoll unter

das Wasser taucht. Sie endet sich in einen Sprizkopf, welcher das Gas bei seinem

Ausgange zertheilt. Der Behaͤlter ist innenwendig durch die Brettchen k, k', k'', k''' durchschnitten, die leicht gebogen und

mit kleinen Untersaͤzen, die sich nicht auf die ganze Breite der Brettchen

ausdehnen, besezt sind. Das Gas ist also genoͤthigt, die kleinen von den

Untersaͤzen gebildeten Rinnen zu durchlaufen, und bleibt laͤnger in

Beruͤhrung mit dem Wasser, das zur Reinigung bestimmt ist. Wann sich endlich

das Gas uͤber die Oberflaͤche des Wassers erhoben und in dem leeren

Raume des Behaͤlters verbreitet hat, so geht es bei der Roͤhre l hinaus, die es in das Gasometer fuͤhrt.

Da dieser lezte Theil des Apparates nichts Besonderes enthaͤlt, so haben wir

es nicht fuͤr noͤthig erachtet, ihn zu zeichnen, sondern werden ihn

bloß beschreiben. Er besteht aus einem großen blechernen Behaͤlter, der von

einem inneren eisernen Gerippe gestuͤzt wird. Er erhaͤlt das Gas durch

seinen oberen Theil, an welchem das Leitungsrohr angebracht ist. Diese

Roͤhre, die gebrochen ist, bildet ein Scharnier, wie jenes an einem Zirkel;

der Knoten ist ein Hahn, dessen Pfropf ausgekehlt und folglich bestaͤndig

offen ist. Diese Art Hahnes, die man Verbindungsknoten (noeud

de communication) nennen koͤnnte, wird uͤberall angewandt, wo

man bewegliche Theile beleuchten muß; so sind z.B. die Coulissen im Theater, die

Beleuchtungsroͤhren hinter den Decorationen, mit diesen Arten von Scharnieren

verbunden, welche wegen Ihrer Festigkeit und Genauigkeit viel zwekmaͤssiger

sind, als die biegsamen Roͤhren. Was die Gegengewichte des Gasometers

betrifft, so sind diese an einer schweren Kette befestigt, die, indem sie sich

abrollt, das Gegengewicht des Gasometers in dem Verhaͤltnisse

vergroͤßert, als der Behaͤlter des Gasometers, wenn er sich

uͤber das Wasser erhebt, schwerer wird.

Um keine Unterbrechung im Dienste des Apparates herbeizufuͤhren, pflegt man

noch 2 Gasometers zu haben, um sich des einen bedienen zu koͤnnen, wann man

das andere ausbessert.

Wenn die gegebene Beschreibung hinreicht, um die Anordnung aller Theile des Apparates

kenntlich zu machen, so wird man den Gang der Operationen leicht begreifen. Das Oel,

welches in den Behaͤlter N gegossen wurde, geht

also durch die Roͤhre O in die Retorte, wo es in

Dampf verwandelt wird, welcher sich daraus erhebt, wird durch die Roͤhren T in den Behaͤlter U

geleitet, tritt aus diesem Behaͤlter in die Schlangenroͤhre Z, Z', Z'', steigt durch die Roͤhre d in den Behaͤlter i

herab, wo es gereinigt wird, indem es bis an die Oberflaͤche Abfaͤlle bildet;

endlich geht es durch die Roͤhre l in das

Gasometer selbst.

Die tropfbar fluͤssigen Ruͤkstaͤnde der Destillation laufen aus

der Schlangenroͤhre Z, Z', Z'' in den

Behaͤlter U, woraus sie durch die Roͤhre

Q entweichen, und in den Behaͤlter N zuruͤkkehren, um von neuem destilliert zu

werden.

Obschon die Destillation des Oeles, so wie jene der Steinkohlen, in gegossenen

Retorten geschehen kann, so hat man doch gefunden, daß die Zersezung desto schneller

vor sich geht, je mehr die Beruͤhrungspunkte vervielfaͤltigt sind; man

hat deßwegen Stuͤke von sehr schwammigen Ziegelsteinen in die Retorte

gebracht, welche mit den Retorten gluͤhen, und durch welche das Gas

nothwendig gehen muß, ehe es in die Schlangenroͤhre tritt.

Wir koͤnnen diesen Aufsaz nicht ohne die Bemerkung schließen, daß zur

Unterhaltung derselben Anzahl von Oelgaslampen man weit weniger

betraͤchtliche Zurichtungen braucht, als zur Destillation der Steinkohlen;

wirklich ist es bekannt, daß die Consumption eines Brenners, der einer

gewoͤhnlichen Lampe gleich ist, ungefaͤhr einen Cubikfuß fuͤr

die Stunde betraͤgt, waͤhrend man 3 Cubikfuß Steinkohlengas

fuͤr dieselbe Zeit noͤthig hat. Ferner ist die Flamme des Oelgases

weniger blau, als die des Steinkohlengases und naͤhert sich mehr dem

Lampenlichte, was die Farben des beleuchteten Gegenstandes besser erhaͤlt und

sie nicht bleicher macht, wie das Steinkohlengas.

Da die Consumption des Oelgases geringer ist als die des Steinkohlengases, wie wir

eben gesagt haben, so sind die Lampen oder Brenner mit sehr feinen und entfernter,

als bei den gewoͤhnlichen Lampen, stehenden Loͤchern durchbohrt,

dessen ungeachtet ist die Flamme eben so voll, und ihr Glanz ist staͤrker als

der der besten Lampen.

Den uͤblen Geruch, den man in den auf diese Weise beleuchteten Oertern zu finden

behauptet, kann man nur in dem Falle bemerken, wo der Hahn einer nicht

angezuͤndeten Lampe aus Nachlaͤssigkeit offen geblieben ist. So lange

die Lampen angezuͤndet werden, es moͤgen deren noch so viel seyn, ist

es unmoͤglich etwas zu riechen, und ich glaube sogar bestaͤtigen zu

koͤnnen, daß eine gleiche Zahl gewoͤhnlicher Lampen mehr Geruch und

vorzuͤglich mehr Rauch verbreiten wuͤrde. Ich war laͤnger als

einen Monat im Theater zu Covent-Garden, ohne ein einziges mal einen Geruch

des Gases bemerkt zu haben, obschon die Scene und der Saal von mehr als 200

Oelgaslampen beleuchtet waren.

Wir glauben nach der Untersuchung, die wir uͤber verschiedene Apparate zur

Gasbeleuchtung angestellt haben, versichern zu koͤnnen, daß die Beleuchtung

mit Steinkohlengas nur zur oͤffentlichen Beleuchtung oder fuͤr große

Etablissements, die wenigstens 1000 Lampen fodern, zwekmaͤßig seyn kann,

waͤhrend jene mit Oelgas bei Gebaͤuden mit 100 Lampen angewandt werden

kann; man koͤnnte diese, dadurch, daß man sie groͤßer macht, selbst

auf eine geringere Zahl reducieren, ohne daß die Kosten des Ankaufes und des

Unterhalts deshalb groͤßer wuͤrden.

Erklaͤrung der Figuren auf Tab. V .

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde an den verschiedenen

Figuren.

Fig. 9.

Seitenaufriß und Durchschnitt der verschiedenen Theile des Apparates.

Fig. 10. Plan

des Apparates und horizontaler Durchschnitt der Retorte.

Fig. 11.

Aufriß des Ofens, der Retorten und des Oel behaͤlters, von vorne (es ist nur

die Haͤlfte des Ofens gezeichnet, da die andere ganz symetrisch ist).

Fig. 12.

Durchschnitt eines Theiles der Schlangenroͤhre in welcher man eine in Schneken

gewundene Flaͤche angebracht hat, um das Wasser um das Gasrohr circulieren zu

machen.

A. Die Retorte; man sieht die Ziegelsteine, mit welchen

sie gefuͤllt ist.

B. Die Platten, welche das Ende der Arme der Retorte

verschließen.

C. Keile, welche man zwischen die Eisenstange D und die Platten treibt, um sie auf die Oeffnung der

Retorten zu druͤken.

D. Stangen, die zum Zuruͤkhalten der Platten B dienen.

E. Kleine eiserne Henkel, mittelst welcher man die

Platten ergreift, um sie wegzuheben und an die Oeffnungen der Retorte anzulegen.

F. Oeffnung um das Oel in die Retorte zu bringen.

G. Oeffnung durch welche das Gas aus der Retorte

entweicht.

H. Oeffnung um die Saͤuberung des Buges der

Retorte zu erleichtern.

I. Stuͤzen der Retorte; sie sind in das

Gemaͤuer des Ofens versenkt.

K. Der Ofen.

L. Erhoͤhter Boden des Feuerherdes.

M. Kleine Roͤhren oder Zugloͤcher, welche

Luft hereinfuͤhren, um das Verbrennen der Gasarten, welche sich

waͤhrend der Verbrennung entwikeln, zu erleichtern.

N. Der Behaͤlter des Oeles.

O. Kleine Roͤhre, welche das Oel in die Retorte

fuͤhrt; sie ist durch einen Hahn mit einem Zeiger unterbrochen.

P. Trichter zur Einfuͤhrung des Oeles in den

Behaͤlter.

Q. Roͤhre, welche die tropfbar fluͤssigen

Produkte der Destillation in den Behaͤlter leitet.

R. Krone in die Mauer eingesezt, welche dem

Behaͤlter des Oeles als Stuͤze dient.

S. Kleine Fuͤßchen, welche den Behaͤlter

N. hindern uͤber seine Stuͤzen

abzugleiten.

T. Roͤhre, welche das Gas in die

Schlangenroͤhre leitet; sie ist durch einen Hahn unterbrochen.

U. Behaͤlter aus Gußeisen zur Aufnahme der

tropfbar fluͤssigen Produkte der Destillation bestimmt.

V. Schraubenring fuͤr die Roͤhren.

X. Kleiner hohler Cylinder, der der erwaͤhnten

Schraube als Mutter dient.

Y. Roͤhre, welche das Gas in die

Schlangenroͤhre leitet.

Z. Z'. Z''. Roͤhren des

Kuͤhlgefaͤßes der Schlangenroͤhre.

a. Schlangenroͤhre, in welcher die Verdichtung der

mit dem Gase gemischten Daͤmpfe vorgeht.

b. Wergbuͤchse, welche das Ende der Roͤhre

a umgibt.

c. Doppelte Beugungen, welche die Verbindung zwischen den

verschiedenen Theilen der Roͤhre a

herstellen.

d. Roͤhre, welche das Gas in den

Reinigungsbehaͤlter fuͤhrt.

e. Roͤhre, welche kaltes Wasser in das

Kuͤhlgefaͤß leitet.

f. Hahn, dessen Oeffnung die zur Abkuͤhlung

noͤthige Menge Wassers regelt.

g. Oeffnung, durch welche Wasser in das

Kuͤhlgefaͤß fließt.

h. h'. Verbindungsroͤhren zwischen einer

Schlangenroͤhre und der anderen.

h'', Roͤhre zur Auslerung des warmen Wassers, das

zur Verdichtung gedient hat.

i. Behaͤlter zur Reinigung des Gases. k. k'. k''. k'''. Abfaͤlle welche den Aufenthalt

des Gases im Wasser verlaͤngern; sie sind mit kleinen Untersaͤzen

besezt, welche den Gang des Gases verzoͤgern.

l. Roͤhre, welche das Gas in das Gasometer

leitet.

m. Hahn zur Auslassung des wesentlichen Oeles, welches

das Gas bei seinem Durchgange durch das Wasser verliert.

n. Hahn zur Ausleerung des Wassers im Behaͤlter

i.

o. Roͤhre, um Wasser in denselben Behaͤlter

zu fuͤllen.

p. Gezimmertes Gestell der Schlangenroͤhre Z und des Behaͤlters U.

q. Rauchroͤhre.

r. Wesentliches Oel, welches beim Waschen des Gases

zuruͤkbleibt.

Tafeln