| Titel: | Erklärung des dem Wilh. Aldersey, Gentleman zu Homerton, in der Pfarre Hackney, Grafschaft Middlesex, ertheilten Patentes auf eine Verbesserung an Dampf- und anderen Maschinen, bei welchen man sich des Winkelhebels bedient. Dd. 3. Februar 1821. |

| Fundstelle: | Band 6, Jahrgang 1821, Nr. LVIII., S. 353 |

| Download: | XML |

LVIII.

Erklärung des dem Wilh. Aldersey, Gentleman zu Homerton, in der Pfarre Hackney, Grafschaft Middlesex, ertheilten Patentes auf eine Verbesserung an Dampf-

und anderen Maschinen, bei welchen man sich des Winkelhebels bedient. Dd. 3. Februar 1821.

Aus dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. N. CCXXXII. September 1821. S. 193.

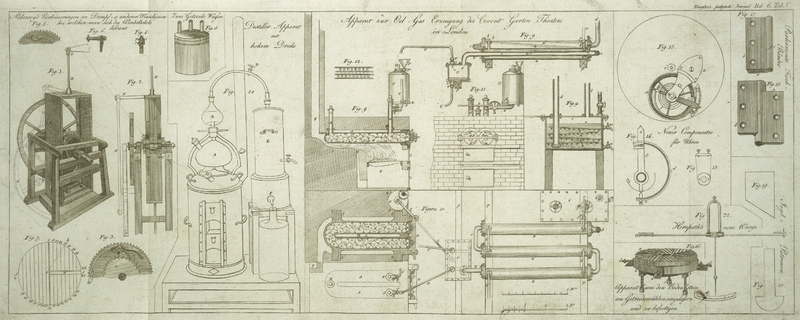

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Ueber Verbesserung an Dampf- und anderen Maschinen.

Ich erklaͤre, daß meine Erfindung in der folgenden

Beschreibung und in den beigefuͤgten Zeichnungen deutlich beschrieben und

dargestellt ist; naͤmlich: statt eines sich drehenden Winkelhebels und einer

Verbindungsstange, um ein Flug- oder anderes Rad oder Raͤderwerk einer

Maschine, welcher ich eine umwaͤlzende Bewegung mittheilen will, mit der

bewegenden Kraft in Verbindung zu sezen, welche von der Art seyn muß, daß sie, wie

die Dampfmaschine eine abwechselnde Bewegung hervorbringt, verbinde ich beide

entweder unmittelbar, oder mittelst eines Balkens, oder mittelst Zahnraͤder

oder Ausschnitte von Raͤdern und eines Gestelles, welches einen doppelten

Sperrhaken oder ein Paar Sperrhaken besizt, welche gleichfalls eingekerbt oder

gezaͤhnt sind, alles stark genug um der Kraft der Maschine, oder der Last,

welche sie zu uͤberwaͤltigen hat, zu entsprechen. Die Form und

Stellung dieser Raͤder gegen einander ist in der beigefuͤgten

Zeichnung deutlicher zu erkennen, in welcher Taf. V. Fig. 1. A

den Theil einer Achse

darstellt, welcher eine umwaͤlzende Bewegung mitgetheilt werden soll. Ein

Flugrad BB ist in der Zeichnung an dem

entgegengesezten Ende der Achse angebracht: dieses Rad kann angestekt werden, oder

nicht, je nachdem man es fuͤr die Maschine noͤthig findet; es macht

aber keinen Theil meiner Erfindung aus, und ich ziehe den Gebrauch desselben nur

deßwegen vor, weil es die Bewegung mehr gleichfoͤrmig macht, und behalte es

daher auch in allen jenen Faͤllen, in welchen es ehevor angewendet wurde. An

irgend einer schiklichen Stelle der Hauptachse A

befestige ich ein metallnes Rad, dessen Zaͤhne wie an einem Stellrade gebaut

sind. Die Lage dieses Stellrades zeigt die Figur in C.

Dieses Rad muß an der Achse, an welcher es zu stehen kommt, so stark befestigt

werden, sey es nun durch ein vierekiges Gefuͤge oder auf was immer

fuͤr eine Weise, daß es sich durchaus nicht drehen oder bewegen kann, ohne

die Achse zugleich mit zu drehen, oder zu bewegen. Auf jeder Seite dieses Stellrades

bringe ich zwei Zahnraͤder oder Triebstoͤke an, welche von

groͤßerem Durchmesser sind, als besagtes Stellrad, und zugleich stark genug,

jeden Widerstand der Maschine zu gewaͤltigen. Diese beiden lezten

Raͤder sind in D und E dargestellt, und haben eine abwechselnde Bewegung auf der Achse, mit

welcher sie gleichen Mittelpunkt der Bewegung, so wie das Stellrad, besizen. Sie

sind aber nicht auf dieser Achse befestigt, sondern koͤnnen sich frey auf

derselben umher bewegen. In dieser Hinsicht werden auch jene Theile der Achse, um

welche sie laufen, vollkommen glatt und cylindrisch abgedreht, und die

Mittelloͤcher dieser Raͤder so vorgerichtet, daß sie genau auf dieses

cylindrische Lager passen. Die Raͤder D und E muͤssen ferner so nahe neben dem Stellrade C stehen, daß kaum das eine ohne das andere sich frey

und ohne alle Reibung bewegen kann, welcher man entweder durch Bukeln, Schultern,

Waͤscher, Schluͤssel, Stifte oder auf andere bekannte Art vorbeugt, sey es nun, daß

man diese Hilfsmittel an oder auf der Hauptachse A, oder

an der inneren oder aͤußeren Seite der beiden besagten Raͤder D und E, oder an dem

Stellrade C anbringt. i ist

ein Sperrhaken, Stellhaken, oder eine Klinke innenwendig in dem Rade D stark und so befestigt, daß er sich drehen und einen

Theil eines Kreises beschreiben, und sein aͤußeres Ende, welches sich in

demselben bewegt, in die Zaͤhne des Stellrades C

einfallen und einen Zahn desselben ergreifen kann. k ist

eine Feder, gleichfalls innenwendig in dem Rade D

befestigt, welche auf den Ruͤken oder auf die aͤußere Seite des

Stellhakens druͤkt, und so die gehoͤrige und geeignete Wirkung

desselben zwischen diesen Zaͤhnen sichert. Ein aͤhnlicher Sperrhaken

oder Klinke, und eine aͤhnliche Feder ist auf dieselbe Weise auch in dem Rade

E angebracht, kann aber in der angefuͤgten

Zeichnung wegen der Undurchsichtigkeit des Rades nicht dargestellt werdenDer Uebersezer findet auch l und k nicht im Originale. A. d. Ueb.. Man wird nun einsehen, daß, wenn die Raͤder D und E sich mehr als ein Drittel oder Viertel

in entgegengesezter Richtung drehen sollen, die Sperrhaken und Federn leer laufen,

oder in Beruͤhrung mit einander kommen, selbst wann sie an entgegengesezten

Punkten in beiden Raͤdern befestigt sind; und daß daher das Stellrad C von hinlaͤnglicher Dike oder Weite seyn muß, um

den Sperrhaken der beiden Raͤder D und E zwischen seinen zwei entgegengesezten Seiten

aufzunehmen, so daß es niemals die Moͤglichkeit gestattet, daß diese beiden

Sperrhaken, oder die Bolzen, Stifte oder andere Vorrichtungen, durch welche sie an

den Seiten der beiden Raͤder D und E angebracht sind, mit einander in Beruͤhrung

kommen; in einigen Faͤllen wird es daher gut seyn, das Stellrad selbst weiter und diker zu

machen, als noͤthig, weil dadurch die Raͤder D und E an der Hauptachse in jeder beliebigen

Entfernung von einander gestellt und angebracht werden koͤnnen, und man auf

die Weise leicht zu den Sperrhaken und Federn gelangen kann, wenn es noͤthig

ist sie zu oͤlen, oder auszubessern. FF ist ein starkes Gestell aus Holz gezimmert, oder aus Metall oder aus irgend

einem anderen schiklichen Materiale; es kann aus einem oder aus mehreren

Stuͤken und entweder in der in der Zeichnung vorgestellten Form oder

kreisfoͤrmig oder elliptisch oder auf eine andere Art sich endend, wohl auch

an einem Ende ganz offen verfertigt werden. Ein Ende dieses Gestelles, wie bei G, kann durch ein Nußgefuͤge oder auf irgend

eine, andere schikliche Weise mit dem Ende des Balkens oder Hebels verbunden werden,

welcher durch die Dampfmaschine oder durch irgend eine andere bewegende Kraft in

eine abwechselnde geradelinige Bewegung gebracht werden soll. Oder, wenn man

annimmt, daß die Zeichnung umgekehrt waͤre, kann H die Staͤmpelstange einer Dampf-Maschine seyn, welche auf

diese Weise unmittelbar ohne Dazwischenkunft eines Balkens, paralleler Bewegungen,

oder irgend eines jener Theile, welche viele Reibung oder Traͤgheitskraft an

der Maschine erzeugen, auf ihr Werk wirkt. Dieses ganze Gestell bewegt sich

abwechselnd auf und nieder, und kann, in dieser Bewegung durch die Seitenbalken oder

Stuͤke IIII erhalten werden, welche

noͤthigen Falles auch mit Reibungsrollen oder an denselben angeblachten

Raͤdern zur Verminderung der Reibung versehen seyn koͤnnen; oder, wenn

es mit einem Apparate zu paralleler Bewegung verbunden oder so vorgerichtet ist, daß

es in geradeliniger Richtung sich auf und nieder bewegt, kann das Ganze durch die

Staͤmpelstange selbst geleitet werden, oder durch zwei oder drei, wie II

gestellte Stangen, welche ober und unter dem Gestelle angebracht sind; wie z.B. eine

bei H, und eine oder zwei, die in die Loͤcher bei

LL passen: das Ganze muß dann so vorgerichtet

seyn, daß es durch Stellloͤcher in dem Gestelle auf und nieder gleitet. Wenn

aber das Gestell in der Form arbeiten soll, in welcher es hier gezeichnet, und nicht

an dem Apparate zur Parallelbewegung mittelst des Balkens verbunden ist, und nicht

eine gerade Bewegung auf- und abwaͤrts hat, dann muß es durch Rollen

in seiner Lage erhalten werden, und die Freyheit haben zu streifen, so daß es etwas

aus die Seite gehen kann, was uͤbrigens seiner Wirkung nicht schaden wird.

Dieses Gestell ist wegen zweier gezaͤhnter Stangen da, wovon die eine bei K frey und ganz, die andere bei M nur theilweise mit ihren Zaͤhnen sichtbar ist. Diese

gezaͤhnten Stangen stehen nicht einander gegenuͤber, sondern sind so

in dem Gestelle angebracht und befestigt, oder aus einem Stuͤke mit dem

Gestelle selbst verfertigt, daß sie genau in die Zaͤhne oder Kerben der zwei

Raͤder D und E

passen; so greift die gezaͤhnte Stange K in die

Zaͤhne des Rades D, waͤhrend M in E eingreift. Die Folge

davon ist, daß, sobald das Gestell und die gezaͤhnten Stangen entweder

auf- oder abwaͤrts bewegt werden, und dieß entweder hoch oder tief,

die beiden Raͤder D und E gleichfoͤrmig, aber in entgegengesezter Richtung, umgetrieben

werden; denn waͤhrend das eine sich rechts bewegt, muß das andere sich links

drehen, und umgekehrt, und dieß aus dem Grunde, weil die gezaͤhnten Stangen

sich auf entgegengesezten Seiten der Achse befinden, welche umgedreht werden soll.

Und da diese Raͤder diese entgegengesezte Bewegung erhalten, so ist es

offenbar, daß der eine Stellhaken des einen Rades auf die Zaͤhne der einen

Seite des Stellrades stossen, und so auf dieselben wirken wird, daß er dasselbe

umtreibt, waͤhrend der andere Stellhaken des anderen Rades auf der

entgegengesezten Seite des Stellrades sich von diesem in einer solchen Richtung

zuruͤkzieht, daß er nicht mehr auf die Zaͤhne wirken kann; und folglich muß

das Gestell, es mag auf- oder niedergezogen werden, stets die Wirkung

hervorbringen, daß das Stellrad, und folglich auch die Achse, an welcher dasselbe

auf die obenbeschriebene Weise befestigt ist, umgedreht wird. Der Stoß, den das

Gestell FF mittheilt, mag stark oder schwach seyn

(wenn er nur so stark ist, daß er den Stellhaken uͤber einen einzigen Zahn

des Stellrades fuͤhrt) die Wirkung wird stets und ununterbrochen dieselbe

seyn. Dieß ist der Grundsaz, auf welchem meine Erfindung beruht, und dessen

Anwendung bei dem einzelnen Falle und in der Form, wie oben angenommen wurde, nicht

mißverstanden werden kann: es wird aber zugleich jedem Mechaniker einleuchtend seyn,

daß eine Menge verschiedener Formen und Anwendungen hier moͤglich ist. So

kann z.B. das Gestell, statt daß es sich senkrecht bewegt, in eine horizontale, ja

sogar in eine schiefe Lage gebracht werden, und die Kraft kann folglich von oben,

von unten, oder von der Seite wirken. Die Vortheile, welche diese Erfindung bei

Verwandlung einer abwechselnden geradelinigen Bewegung in eine umwaͤlzende

vor einem gewoͤhnlichen Winkelhebel voraus hat, dessen man sich

gewoͤhnlich zu dieser Absicht bedient, sind 1stens, daß die bewegende Kraft,

welche hier stets an dem Ende des Halbmessers der Raͤder D und E angebracht wird,

stets gleichmaͤßig wirkt, und nicht mit jenem großen Verluste und jener

Ungleichheit verbunden ist, welche bei einem Winkelhebel unvermeidlich wird, wo die

Hebelkraft von o, auf welchem sie am Mittelpunkte ist,

schnell bis zum Maximum steigt, wenn sie mit der Verbindungsstange einen rechten

Winkel bildet. 2tens, daß es bei vielen Maschinen nothwendig ist, daß die Hauptachse

sich stets nach einer Richtung drehe, welches bei einem Winkelhebel nicht immer

moͤglich ist, durch meine Erfindung aber sicher und leicht bewerkstelligt

wird. 3tens kann die Kraft gleich vorteilhaft oben oder unten oder auf der Seite angebracht werden,

ohne jener Genauigkeit bei der Einrichtung zu beduͤrfen, welche bei dem

Winkelhebel noͤthig ist. 4tens endlich ist bei dem Winkelhebel immer

staͤte und gleiche Quantitaͤt der Bewegung oder Laͤnge des

Stoßes bei jedem Wechsel der treibenden Kraft noͤthig, wenn eine umdrehende

Bewegung hervorgebracht werden soll; meine Erfindung theilt aber eine solche

Bewegung mit, wenn auch die treibende Kraft unregelmaͤßig ist, oder sich in

ihrer Bewegung veraͤndert. Ich bin daher durchaus nicht an irgend eine

besondere Laͤnge des Stoßes gebunden, und da mein Stellrad, so wie das Rad

D und E, nicht in

demselben Verhaͤltnisse seines Durchmessers zu der Laͤnge des Stoßes

steht, wie der Winkelhebel, so kann ich die Groͤße derselben nach Belieben

vermehren oder vermindern, und dadurch nicht bloß die Schnelligkeit meiner Maschine

aͤndern, sondern auch die bewegende Kraft in verschiedener Entfernung von dem

Mittelpunkte der Achse A anbringen, was vielen Vortheil

in der Anwendung gewaͤhrt. Es kann jedoch in manchem Falle nothwendig seyn,

den Stoß der Dampfmaschine oder der treibenden Kraft, an welcher meine Erfindung

angebracht werden soll, zu beschraͤnken, oder zu bestimmen, und ebenso auch

die Richtung, nach welcher die Hauptachse sich drehen muß, zu veraͤndern:

beides laͤßt sich ohne alle Schwierigkeit auf folgende Weise bewerkstelligen.

Um den Stoß zu beschraͤnken oder zu bestimmen, wird es nothwendig die

Bewegung des Gestelles FF zu beschraͤnken

oder zu bestimmen, und dieß bringe ich dadurch zu Stande, daß ich entweder irgend

einen Theil des Gestelles mittelst einer gewoͤhnlichen schwingenden

Verbindungsstange mit einem Winkelhebel und einem Flugrade verbinde, wie die

punktirten Linien in der Zeichnung bei NNN zeigen;

oder, wo ein Balken noͤthig ist, verbinde ich einen Theil desselben mit einem

solchen Winkelhebel und Flugrade, wodurch in jedem Falle die Laͤnge des

Stoßes der Maschine beschraͤnkt und bestimmt und dem Stoße jener Maschine

angepaßt wird, an welcher dieselbe angebracht werden soll. Wenn es noͤthig

ist die Richtung der Bewegung zu aͤndern oder umzukehren, so nehme ich ein

paar Stellraͤder, d.h., als Zugabe zu dem diken und weiten Stellrade D, welches sich zwischen den zwei Raͤdern D und E befindet, nehme ich

zwei andere Stellraͤder, welche entweder gleichen Durchmesser mit C haben koͤnnen oder nicht, aber eben so stark

seyn muͤssen: an diesen beiden hinzugefuͤgten Raͤdern

muͤssen aber die Spizen ihrer Zaͤhne nach der entgegengesezten Seite

von jenen in C hingekehrt seyn, und außen oder an der

aͤußeren Seite D und E angebracht werden, wie Fig. 2. zeigt, welche

einen Laͤngen-Durchschnitt der Raͤder an der Hauptachse

darstellt mit einem Centralstellrade und mit zwei aͤußeren oder verkehrt sich

drehenden Stellraͤdern. Dieselben Buchstaben bezeichnen in dieser Figur

dieselben Gegenstaͤnde, wie in Fig. 1.; folglich stellt

hier A die Hauptachse vor; B

das Flug- oder Schwung-Rad an dem einen Ende derselben; C das Stellrad in der Mitte; D und E die zwei Zahnraͤder oder

Triebstoͤke D und E,

welche in die gezaͤhnten Stangen eingreifen (von welchen bloß eine bei K dargestellt ist); F ein

Theil des Gestelles zur Aufnahme der gezaͤhnten Stange; ii die Stellhaken oder Klinken, welche in das

Stellrad C eingreifen; k die

Federn, welche auf die Stellhaken druͤken; N und

O die beiden aͤußeren in entgegengesezter

Richtung laufenden Stellraͤder N und O, deren Zaͤhne in entgegengesezter Richtung von

jenen des Stellrades in der Mitte C laufen; p die Stellhaken oder Klinken, welche in dieselben

eingreifen, und welche folglich gegen eine andere Seite stehen als jene an der

anderen Seite desselben Rades, welche auf das in der Mitte befindliche Stellrad

wirken. Es ist offenbar daß, bei der Anwendung dieser Erfindung, die inneren

Stellhaken oder Klinken ii, und die

aͤußeren pp, wenn zweierley Raͤder

angebracht werden,

nie zu gleicher Zeit in Thaͤtigkeit seyn koͤnnen, weil dadurch die

Maschine gesperrt, und ihre Bewegung gaͤnzlich aufgehoben werden

wuͤrde. Es ist daher, wenn man eine entgegengesezte Bewegung hervorbringen

will, nothwendig, nicht bloß auf die Lage dieser Sperrhaken besonders aufmerksam zu

seyn, sondern auch auf die Form der Zaͤhne; denn in diesem Falle

duͤrfen die wirkenden Flaͤchen derselben nicht

uͤberhaͤngen, sondern muͤssen in der Richtung der Halbmesser

des Stellrades stehen, wie yz in Fig. 3.; indem es sonst

unmoͤglich seyn wuͤrde, die Spizen der Stellhaken oder Klinken aus den

besagten Zaͤhnen, wenn die Maschine in Thaͤtigkeit ist,

herauszuziehen, ohne das Rad zuruͤkzutreiben um sie aus denselben zu

loͤsen. Wenn aber die Maschine bloß nach einer Seite treiben soll, so bedarf

es dieser verkehrt bezaͤhnten Raͤder nicht, und diese Aufmerksamkeit

waͤre dann uͤberfluͤssig, weil die Maschine nicht falsch laufen

kann. Um jedoch, wo die doppelte Bewegung gebraucht werden muß, jedem Nachtheile

vorzubeugen, bediene ich mich eines excentrischen Hebels, der verschieden gebaut

seyn kann, der mir jedoch so, wie er in q, r, s

Fig. 3 und

4.

dargestellt ist, am einfachsten zu seyn scheint. Fig. 3. zeigt einen

solchen Hebel in groͤßerem Maßstabe von vorne nebst einem Theile des

aͤußeren Stellrades O, seinem Stellhaken oder

seiner Klinke, und der Feder pk, wie sie an der

aͤußeren Seite des Rades E befestigt ist, und der

Stellhaken p ist in Thaͤtigkeit auf die

Zaͤhne des Stellrades O dargestellt. Der innere

Stellhaken, oder jener, welcher an der anderen Seite des Rades E befestigt ist, und folglich in dieser Figur nicht

gesehen werden kann, ist mit rother Dinte bei i

gezeichnetIn dem Kupferstiche durch punktirte Linien. A. d. O., um die Lage desselben zu zeigen, in welcher er sich befinden muß, wenn der

aͤußere Stellhaken p

gesenkt oder in

Thaͤtigkeit ist: woraus erhellt, daß, wenn p

gesenkt ist, i erhoben und vollkommen außer dem Bereiche

der Zaͤhne des inneren Stellrades C stehen muß,

welches gleichfalls mit rother Dinte angedeutet ist. Die Art, wie diese Lagerung der

Stellhaken entsteht, wird einleuchtend seyn, wenn man den Bau des excentrischen

Hebels betrachtet, welcher aus einer cylindrischen Stahl- oder anderen Achse

q besteht, welches durch das Rad E in einem Loche laͤuft, in das dieselbe so

ziemlich genau paßt, und worin sie auf dem RiebeWir wissen den bekannten Ausdruk friction tight

nicht besser zu geben. A. d. Ueb. laͤuft. Fig. 4. zeigt den

Durchschnitt eines Theiles des Rades E zugleich mit der

cylindrischen Achse des Hebels Q, und den beiden

excentrischen kleinen Sperrhaken oder Klinken r und s, welche auf vierekige Zapfen an den beiden Enden der

cylindrischen Achse q passen, und so befestigt sind, daß

der eine aufwaͤrts steht, waͤhrend der andere abwaͤrts geneigt

ist, wie man in beiden dieser lezten Figuren sieht. Aus der Lage dieser beiden

excentrischen kleinen Sperrhaken des Hebels in Fig. 3. erhellt, daß der

Sperrhaken p nicht in Thaͤtigkeit gesezt wird,

wenn der hervorstehende Theil r des vorderen kleinen

Sperrhakens niedergesenkt ist, weil er ihn nicht erreichen kann; wenn aber r niedergesenkt ist, wird der hervorstehende Theil s des inneren kleinen Stellhakens (hier mit rother Dinte

gezeichnet) aufwaͤrts stehen, und folglich den inneren Stellhaken oder die

Klinke i in die aufrechte Lage bringen, in welcher die

Zeichnung denselben darstellt. Wenn sich die Achse q um

die Haͤlfte dreht, wird die Lage der Stellhaken verkehrt, denn nun wird p aufgehoben und ausgeloͤset und i wird sich senken und in Thaͤtigkeit kommen. Der

vierekige Zapfen t an dem Ende der Achse q ist deßwegen vierekig, damit er mittelst eines

Schluͤssels, Spanners oder befestigten Hebels gedreht werden kann, und die

kleinen excentrischen Stellhaken werden durch kleine Zapfen oder Hervorragungen in

ihrer Naͤhe, sobald sie gedreht werden, in der gehoͤrigen Lage

erhalten: diese Zapfen fallen naͤmlich in correspondirende Vertiefungen an

der Unterseite der Sperrhaken ein, in welchen diese hierzu vorgerichtet sind. Die

Federn kk beugen dem Heraustreten der Zapfen aus

diesen Vertiefungen waͤhrend der Belegung der Maschine vor; eine kleine Kraft

jedoch, die auf die vierekigen Enden der Achse t, wirkt,

reicht zu, um sie aus denselben los zu machen, wenn die Zaͤhne des Stellrades

gehoͤrig, wie oben gesagt wurde, gebildet sind. Da die Vollkommenheit und

Sicherheit meiner Erfindung groͤßtentheils von der freien Bewegung der

Sperrhaken abhaͤngt, und zugleich von der Staͤrke derselben und der

Unmoͤglichkeit, los zu lassen, so brauche ich zuweilen bei jedem der beiden

Raͤder D und E zwei

Stellhaken, von welchen der eine außer Thaͤtigkeit gesezt werden kann, oder

nicht. Die Weise, wie dieselben in den Raͤdern D

und E befestigt werden muͤssen, verdient einige

Aufmerksamkeit: ich ziehe in dieser Hinsicht einen Bolzen vor, welcher mit einem

starken vierekigen Schenkel und einem Halse versehen ist, um dadurch fest in ein

Loch im Rade zu passen, so daß er ganz durch das Rad durchgehen, und mit einer

angeschraubten mit einem Stifte versehenen Niete, wodurch das Abschrauben desselben

unmoͤglich wird, an der aͤußeren Seite der besagten Raͤder

befestigt werden kann, waͤhrend der Sperrhaken selbst an einem

walzenfoͤrmigen hervorstehenden Ende dieses Bolzens sich dreht, wie x in Fig. 6 zeigt. Wenn die

Raͤder D und E aus

Gußeisen verfertigt sind, so kann an der Oberflaͤche derselben ein vertieftes

Lager, wie Fig.

5 zeigt, angebracht werden, in welches das Hintertheil des Sperrhakens

paßt, so daß es daran eine Stuͤze findet, auf welcher es ruhen kann, wenn allenfalls der Bolzen,

um welchen der Haken sich dreht, sich beugen oder anfangen sollte nachzugeben. Die

Ansicht der Haupt-Achse und die Durchschnitte der Raͤder, wie A in Fig. 2 sie darstellt,

werden uͤber die Form derselben hinlaͤnglichen Aufschluß geben, so wie

auch uͤber die Weise, nach welcher die verschiedenen Raͤder aufgesezt

und gestellt werden muͤssen. Der mittlere Theil A, z.B. muß vierekig oder vielekig seyn, damit das mittlere Stellrad C darauf befestigt werden kann, und dieser Theil kann

diker seyn, als jeder andere Theil der Achse, so daß er Schultern fuͤr die

Raͤder D und E

bildet, damit diese darauf ruhen koͤnnen: die Theile vv hingegen muͤssen rund seyn oder walzenfoͤrmig, damit die

Raͤder DE sich auf denselben drehen

koͤnnen. Mehr Schulter ist hier nicht noͤthig, außer wenn die Bewegung

verkehrt werden soll, und in diesem Falle sind noch zwei vierekige oder vielekige

Theile ww, fuͤr die aͤußeren

Stellraͤder N, O noͤthig, damit diese

darauf befestigt werden koͤnnen. Diese Raͤder koͤnnen durch

Laufscheiben oder Waͤscher xx, in ihrer Lage

erhalten, und diese Waͤscher selbst koͤnnen entweder aufgeschraubt,

oder, was noch besser ist, durch Querkeil-Schluͤssel, die durch

dieselben durchgetrieben werden, wie die Figur zeigt, befestigt seyn. Die Zapfen yy muͤssen in jedem Falle cylindrisch geformt

werden, weil die Achse sich mittelst derselben in ihrem Zapfen-Lager drehen

muß. Ich binde mich jedoch nicht an diese Form der Achse, weil jeder Mechaniker

weiß, daß, man dieselbe auf verschiedene Weise abaͤndern, und der Achse auch

eine andere Einrichtung geben kann, ohne daß ihre Wirkung dabei litte: ich

beschreibe sie daher bloß als eine Form, die man annehmen kann. Aus demselben Grunde

kann man auch Ausschnitte von Zahnraͤdern statt der ganzen Raͤder DE waͤhlen, vorausgesezt, daß diese Ausschnitte

eine hinreichende Menge von Zaͤhnen enthalten um mit der Laͤnge des Stoßes im

Verhaͤltnisse zu stehen, den die Maschine erfordert. Auch das Gestell und

andere Theile der Maschine duͤrfen eben nicht nach der in der Zeichnung

gegebenen Form verfertigt, sondern koͤnnen so veraͤndert werden, wie

es die verschiedenen Umstaͤnde bei Anwendung derselben erfordern. Das Ganze

meiner Erfindung und alles, worauf ich fuͤr mich selbst, meine Bestellten und

Administratoren, und Verordneten in Kraft des oben theilweise angefuͤhrten

Patentes Anspruch mache, ist die Anwendung der Kraft und Bewegung der treibenden

Kraft an dem aͤußersten Ende des Halbmessers zweier Raͤder mittelst

der oben beschriebenen gezaͤhnten Stangen, und die Uebertragung dieser Kraft

und Bewegung auf die Haupt-Achse mittelst eines Stellrades und der

Raͤder D und E nebst

den Sperrhaken oder Klinken, wodurch eine gleichfoͤrmige und kraͤftige

Wirkung statt der wandelbaren und haͤufig unbedeutenden des Winkelhebels

hervorgebracht wird; und da dieß auf die oben beschriebene Weise und nach den

daselbst aufgestellten Grundsaͤzen sowohl bei großen als bei kleinen, bei

hoͤlzernen wie bei metallnen oder aus was immer fuͤr einem Materiale

verfertigten Maschinen geleistet werden kann, so ist es unnoͤthig die

Dimensionen der verschiedenen Theile oder Materialien zu beschreiben, deren ich mich

bediene, indem diese, so wie die Form und Einrichtung des Gestelles und der

Raͤder sich nach der Lage schiken muͤssen, in welcher sie angewendet

werden sollen, und folglich verschiedener Abaͤnderungen faͤhig sind.

Obige Beschreibung wird indessen jeden geschikten Werkmeister in den Stand sezen,

meine besagte Erfindung auf jeden ihm vorkommenden Fall anzuwenden.

Urkunde dessen etc.

Bemerkungen des Patenttraͤgers.

Das Ziel, welches der Patenttraͤger bei dieser Erfindung sich vorstekte, ist,

die Bewegung gleichfoͤrmig zu machen, und vorzuͤglich die Kraft zu

ersparen, welche bei Dampfmaschinen so unnuͤz verloren geht, und auch bei

allen anderen Maschinen, bei welchen eine abwaͤrts, oder ruͤk-

und vorwaͤrts gehende Bewegung in eine kreisfoͤrmige verwandelt werden

muß. Die einfache Weise, auf welche dieses hier geleistet wird, wird, wie ich hoffe,

allen jenen, die solche Maschinen gebrauchen muͤssen, ein großes Desideratum

seyn, indem Ersparung an Kraft auch Ersparung an Kohlen, an Zugthieren ist, welche

bei dem steten Gebrauche einer Maschine mehr, kosten, als die Maschine selbst. Daß

diese Ersparung an Kraft durch diese Maschine wirklich hervorgebracht wird, wird

jenen hinlaͤnglich einleuchtend seyn, die Kenntnisse in der Mechanik besizen;

und um diejenigen hiervon zu uͤberzeugen, bei welchen dieß nicht der Fall

ist, habe ich folgende Figur (Fig. 7) beigefuͤgt,

durch welche die Wirkung eines gewoͤhnlichen Winkelhebels sinnlich

dargestellt wird.

Sezen wir c sey der Mittelpunkt der Bewegung eines

gewoͤhnlichen Winkelhebels, und of, of, der

Kreis, welchen sein sich drehendes Ende waͤhrend der Bewegung desselben

beschreibt. Wenn die Stange mit dem Winkelhebel so verbunden ist, daß sie entweder

von oben oder von unten wirkt, so wird sie durchaus keine Kraft besizen, den

Winkelhebel im Kreise zu bewegen, so lang sie in einer der beiden Lagen co und co sich befindet; sie

wird aber die moͤglich groͤßte Gewalt auf ihn in dem Augenblike

aͤußern, wenn sie in die Lagen cf, cf kommt. Die

Folge davon ist, daß, waͤhrend die Kraft den Winkelhebel noͤthigt,

sich von o nach f zu

bewegen, sie von Null zu ihrem Maximum fortschreiten muß. In dem naͤchsten

Viertel seiner Umdrehung, von f nach o, nimmt sie

wieder vom Maximum bis zu o ab, und so in jedem Viertel

seiner Umdrehung. Hie Kraft bleibt sich daher nie gleich, und wirkt in ihrer ganzen

Staͤrke nur dann, wann sie auf die beiden Punkte ff gelangt ist. Sezen wir die Kraft = 112 Pfunds so wird sie bei o zu Null, waͤhrend sie = 56 Pfund ist, wenn der

Winkelhebel sich in der Lage ch befindet, weil dann ihre

wirtliche Kraft auf den Punkt n wirkt, welcher gerade in

der Haͤlfte von cf liegt.

Liegt der Winkelhebel in f, so sind alle 112 Pfunde in

Thaͤtigkeit, und so zeigen die Figuren uͤber und unter der rechten

Seite des Halbzirkels die Zahl der wirklich in Thaͤtigkeit befindlichen

Pfunde, oder die wirklich in Thaͤtigkeit befindliche Kraft, welche 112

Pfunde, die bestaͤndig in Thaͤtigkeit sind, auf einen Winkelhebel in

den verschiedenen Lagen desselben aͤußern, waͤhrend die Figuren unter

der linken Seite des Halbzirkels den Verlust der Kraft in Pfunden bei dem Gebrauche

eines gewoͤhnlichen Winkelhebels ausdruͤken.

Man kann sagen, daß bei dieser Patent-Erfindung die beiden Zahnraͤder

D und E einen

Winkelhebel bilden, folglich diese Raͤder dem Kreise of, of, Fig. 7, aͤhnlich sind, und da die gezaͤhnten Stangen nur

bei den Punkten ff in die Raͤder wirken, so ist

es offenbar, daß ihre Wirkung gerade dort angebracht ist, wo sie am groͤßten

seyn muß, und dadurch, daß auf diese Weise aller Verlust an Kraft aufgehoben ist,

wird diese zugleich gleichfoͤrmig und staͤtig, indem sie bei keinem

Theile der Umdrehung groͤßer ist, als bei dem anderen.

Es waͤre uͤberfluͤßig noch einige Bemerkungen uͤber die

Vortheile, der Richtung, der Umdrehung, jede Sicherheit verschaffen, und dieselbe

noͤthigen Falles veraͤndern zu koͤnnen, beizufuͤgen,

indem diese jedem von selbst einleuchten werden, und bei dem Baue von DampfboͤthenWarum nicht auch bei dem Baue von Dampf-Kutschen, mit welchen man ohne

Pferde faͤhrt, und die jezt in England, wie wir hoͤrten,

gebaut werden? Die Englaͤnder werden ihre Dampf-Maschinen

endlich noch so sehr miniaturisiren, daß man sie in die Absaͤze

feiner Stiefel steken und so, ohne selbst den Fuß zu heben, wird gehen

koͤnnen. Deß moͤgen sich unsre Podagristen freuen. A. d.

Ueb. von der hoͤchsten Wichtigkeit seyn muͤssen. Wir hoffen, daß

der Apparat, durch welchen diese wohlthaͤtigen Wirkungen hervorgebracht

werden, so einfach, stark und so wenig dem Verderben ausgesezt ist, daß man beinahe

keine Einwendung gegen denselben wird aufzubringen vermoͤgen.

Tafeln