| Titel: | Prof. Daniel Colladon's Apparate zum Comprimiren von Luft und Gasen behufs ihrer Verwendung als Triebkraft. |

| Fundstelle: | Band 207, Jahrgang 1873, Nr. XCIII., S. 345 |

| Download: | XML |

XCIII.

Prof. Daniel Colladon's Apparate zum Comprimiren von Luft und Gasen behufs ihrer Verwendung

als Triebkraft.

Aus Armengaud's

Publication industrielle, 1872, vol. XX p. 459.

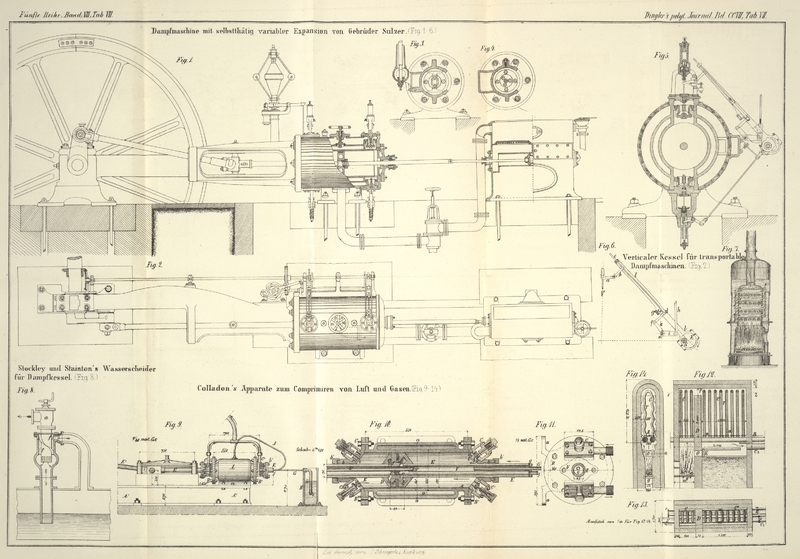

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Colladon's Apparate zum Comprimiren von Luft und Gasen behufs ihrer

Verwendung als Triebkraft.

Nachdem Colladon's

„Methode, Gas und Luft behufs der Verwendung als Triebkraft zu

comprimiren“, bereits im Jahrgang 1872 des polytechn. Journals, Bd.

CCV S. 519 im Princip mitgetheilt worden ist, lassen wir nun eine nähere

Beschreibung der hierzu dienenden Maschine, sowie des Apparates zur Wiedererwärmung

des comprimirten Gases folgen.

I. Compressionspumpe für Luft und

Gase.

Bei Herstellung dieser Pumpe sind von dem Erfinder zwei Fälle vorgesehen:

1) Abkühlung der inneren Theile des Pumpenstiefels, ohne Einführung von Wasser in den

Raum welchen die zu comprimirende Luft oder das Gas einnimmt;

2) Abkühlung der comprimirten Gase durch rasche und intermittirende Einspritzung von

Wasser in's Innere des Pumpenstiefels selbst.

Vorliegende Beschreibung bezieht sich nur auf den ersten Fall; bezüglich des zweiten

Falles verweisen wir auf die oben citirte Mittheilung im polytechn. Journal.

Fig. 9 stellt

den Pumpenkörper nebst Zugehör im Maaßstabe von 1/20 in der äußeren Ansicht dar. Das

Gestell, auf welchem er gelagert ist, nimmt auch die Führung der Kolbenstange und

die in der Abbildung nicht mehr sichtbare Kurbelwelle mit der Schubstange, welche

die Kurbel mit der Kolbenstange verbindet, auf. Fig. 10 ist ein achsialer

Horizontaldurchschnitt des Pumpenkörpers nach einem größeren Maaßstabe; Fig. 11 eine

Endansicht desselben.

Die Abkühlung der Luft oder des Gases, ohne Einführung von Wasser in's Innere des

Pumpenstiefels, erzielt der Erfinder durch eine Wassercirculation auf der äußeren

Seite des letzteren und innerhalb der Kolbenstange. Zu diesem Zwecke ist um den

Pumpenstiefel A, welcher mittelst Flantschen a an das Gestell A'

geschraubt ist, ein Mantel gegossen, wodurch ein zur Aufnahme des Kühlwassers

bestimmter ringförmiger Raum a' (Fig. 10) gebildet wird.

Die beiden Cylinderenden sind durch die conischen Deckel B und B' geschlossen, und jeder der letzteren

ist mit zwei rectangulären Oeffnungen versehen, in welche die Sitze der in den

Bronzekammern C und C'

spielenden Saug- und Druckventile c und c' eingepaßt sind. Die Deckel B und B' dienen der Kolbenstange als Führung,

indem diese durch Stopfbüchsen gleitet, welche mit Stulpliderungen b ausgestattet sind. Zur Sicherung der letzteren dienen

die Stopfbüchsendeckel b', welche auf die bei

Dampfmaschinen und Pumpwerten übliche Weise durch Bolzen und Muttern angezogen

werden. Der Kolben besteht aus zwei gegossenen Platten D

von der Form abgestumpfter Kegel, welcher an die hohle Eisenstange E geschraubt sind. Zwischen beide Platten ist als

Packung das doppelte Stulpleder d, sowie eine Scheibe

d' aus Gußeisen eingepreßt. In dem Kolben befinden

sich zwei ringförmige Höhlungen e und e', welche durch die Canäle f mit einander und durch die Löcher f' mit dem

Inneren der hohlen Stange E communiciren. Um das Wasser

in das Innere der Stange E einzuführen und in dem hohlen

Raum des Kolbens circuliren zu lassen, ist in dieser Stange ein kupfernes Rohr F angeordnet, welches sich einerseits in eine

Stopfbüchse mit Stulpliderung g endigt, durch die das

eiserne Rohr G tritt, andererseits sich bis zu dem am

Ende des Rohres G' angebrachten Klappenventil g' erstreckt. Das Rohr G'

ist mit einer Liderung h garnirt, welche eine

Scheidewand im Inneren der Stange E bildet, und bis

außerhalb dieser Stange verlängert.

Das durch die Stopfbüchse g gleitende Rohr G muß wenigstens so lang seyn wie der Kolbenschub der

Pumpe, und ohne anzustreifen im Inneren des Rohres F

spielen. Das letztere nimmt nämlich an der geradlinig hin- und hergehenden

Bewegung der Kolbenstange E Theil, während das Rohr G stationär befestigt ist. Letzteres Rohr, durch welches

das Wasser in die Kolbenstange dringt, ist mit dem in den Wasserbehälter H tauchenden Rohr h'

verbunden, und dieses ist an seinem unteren Ende mit einem kleinen Kugelventil i versehen, welches bei jedem Ansaugen sich öffnet.

Der Erfolg dieser Anordnungen ist nun leicht zu überblicken. In Folge der hin-

und hergehenden Bewegung der Stange E, an welcher die Röhre F und ihre Verlängerung G'

Theil nimmt, vergrößert und verkleinert sich der innere freie Raum dieser Röhre bei

jedem Doppelschub des Kolbens D. Das Wasser des

Behälters H wird daher bei dem nach der Pfeilrichtung

erfolgenden Schub hereingesaugt, bei der Rückbewegung aber durch das Ventil g' in das Rohr G'

hinein- und zum offenen Ende desselben hinausgedrückt. Von da an bewegt sich

das Wasser im Inneren der Stange E von vorn nach hinten

und begegnet der Scheidewand h, welche dasselbe nöthigt

seinen Weg durch die Oeffnungen f, f' und durch die

hohlen Räume e, e' zu nehmen, wobei es die beiden

Flächen des Kolbens D abkühlt. Und so setzt das Wasser

seinen Rückweg fort, bis es bei der Tubulatur j den

Apparat verläßt. Da seine Erwärmung nur unbedeutend ist, so kann man es, wie Fig. 9 zeigt,

mittelst einer an diese Tubulatur sich schließenden Röhre J seinen Weg durch den Cylindermantel nehmen lassen.

Die Anordnung dieser inneren Röhren gewährt den Vortheil, daß sie das Volumen des

eingeführten Kühlwassers mit der Zahl der Kolbenschübe, folglich auch mit dem

Volumen des in dieser Zeit comprimirten Gases genau in's Verhältniß zu setzen

gestattet. Die Abkühlung während des Actes der Compression hat aber den Zweck, den

durch die Erwärmung des Gases während seines Aufenthaltes im Pumpenstiefel

veranlaßten Kraftverlust zu vermeiden.

Was die Methode der Packung an den Röhrenfugen anbelangt, so ist diese wesentlich an

die Anwendung der comprimirten Gase als Triebkraft geknüpft. Colladon bedient sich einer Packung, welche zugleich dicht und billig

herzustellen ist. Sie entsteht aus der Verbindung einer Kautschukröhre mit einem in

ihr Inneres hineingezwängten hänfenen oder baumwollenen Strick, dessen Durchmesser

dem inneren Durchmesser der Röhre ungefähr gleich ist. Der Strick mit der

Kautschukröhre wird auf eine Länge gleich dem Umfange der zu dichtenden Fuge

abgeschnitten. Man schiebt alsdann das Seil in der Röhre etwas vorwärts, so daß

einige Centimeter desselben an einem der Röhrenenden hervorragen, biegt das Ganze zu

einem Kreis zusammen und steckt das hervorragende Seilende in den leeren Raum des

anderen Endes der Kautschukröhre. Auf diese Weise stoßen die beiden Seilenden in

einiger Entfernung von der Stelle, wo sich die beiden Enden der Kautschukröhre

vereinigen sollen, zusammen. Nachdem die Enden der Kautschukröhre einander

sorgfältig genähert und dann durch eine Naht vereinigt worden sind, bildet das Ganze

einen ausgezeichneten Packungsring, welcher den doppelten Vortheil darbietet, daß er

seine Elasticität besser behält, als ein Ring aus Kautschuk allein, und zugleich

billiger ist; endlich widersteht ein solcher Packungsring besser der Wärme.

II. Apparat zur Wiedererwärmung der

comprimirten Luft oder sonstigen Gasart.

Colladon's Anordnung zum Wiedererwärmen der Luft oder

sonstigen Gasart, bevor sie als Motor in Anwendung kommt, ist nicht nur durch die

Art wie die Wärme des Brennmaterials verwerthet wird, ökonomisch, sondern sie beugt überdieß den Einflüssen vor, welche für die

Conservirung der Apparate nachtheilig sind, und in Folge der Ausdehnung oder

Zusammenziehung der Metallflächen während der Arbeit auftreten können.

Fig. 12

stellt den Ofen im verticalen Längendurchschnitte, Fig. 13 im

Horizontaldurchschnitte nach der Linie 1–2, und Fig. 14 in einem durch

die Mitte des Rostes geführten Querschnitte dar. Die Construction dieses Ofens ist,

wie man sieht, eine der einfachsten. Zwei horizontale Röhren nehmen den unteren

Theil desselben ein. Die Röhre R, welche das comprimirte

Gas herbeileitet, durchsetzt den Ofen in seiner ganzen Länge und ist außerhalb

desselben durch eine Platte r geschlossen. Die Röhre S, durch welche das Gas nach erfolgter Erwärmung den

Ofen verläßt, ist an dem einen Ende durch die Platte s

geschlossen. Die Tubulirungen m und n beider Röhren im Inneren des Ofens dienen zur Aufnahme

der hufeisenförmig gebogenen Röhren T, welche das

comprimirte Gas von der Röhre R in die Röhre S überfuhren. Der eigentliche Ofen ist in zwei, durch

eine Scheidewand D aus feuerbeständigen Ziegeln von

einander getrennte Kammern C und C' abgetheilt, welche nur durch die oben befindliche Oeffnung P mit einander communiciren. Die Flamme steigt in C in die Höhe, streicht durch die Oeffnung P und steigt in C¹

abwärts, um durch das Rohr C² in den Schornstein

zu gelangen.

Der Rost g muß 1 1/2 bis 2 Meter tiefer gelegt werden als

die Röhren R und S, damit

die Flamme nicht gegen die letzteren und die Verbindungsröhren T schlagen kann. Die Scheidewand D ist außerdem oberhalb der Feuerstelle mit einer durch den Schieber K verschließbaren Oeffnung O

versehen, welche die Flamme direct nach dem Schornsteinrohre C² leitet, wenn das comprimirte Gas nicht circulirt und die Röhren

R, S und T nicht erhitzt

zu werden brauchen. Die wesentlichen Principien, auf welche die Construction dieses

Ofens sich gründet, bestehen:

1) in dem 1 1/2 bis 2 Meter oder nach Umständen noch mehr betragenden Abstande des

Rostes von den Röhren R und S, woraus zwei wichtige Vortheile entspringen, nämlich daß diese Röhren, sowie die Röhren T, keiner heftigen Flamme ausgesetzt sind, ferner daß

trotz der Umkehrung der Flammenrichtung der für die Sicherung einer guten

Verbrennung hinreichende Zug vorhanden, und kein hoher Schornstein nöthig ist;

2) in dem System der Communication und Fortleitung des comprimirten Gases zwischen

den beiden Hauptröhren R und S, welches eine ungehinderte Ausdehnung und Zusammenziehung der Röhren T vermöge ihrer eigenthümlichen Form gestattet.

Ueberdieß verleiht ihnen ihre Länge einen hinreichenden Grad von Elasticität, um der

Ausdehnung oder Zusammenziehung keinen bemerkbaren Widerstand entgegenzusetzen.

Tafeln