| Titel: | Ueber neuere Dampfkesselconstructionen. |

| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 145 |

| Download: | XML |

Ueber neuere

Dampfkesselconstructionen.

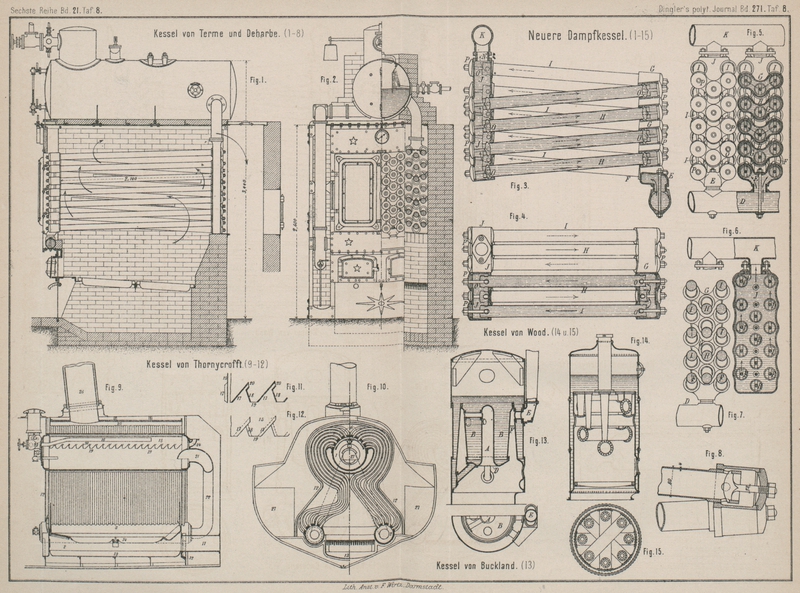

Mit Abbildungen auf Tafel

8 und 9.

Ueber neuere Dampfkesselconstructionen.

Im Nachstehenden geben wir einige neue Veröffentlichungen von Kesselconstructionen

wieder, die, wenngleich sie keine erhebliche Neuerungen in den

Constructionsgrundsätzen darbieten, in mancher Hinsicht doch bemerkenswerthe

Ausführungen zeigen.

Kessel von Terme und Deharbe. Eine Beschreibung dieses

sogen. combinirten – aus einem Systeme von Röhren und einem cylindrischen Oberkessel

bestehenden – Kessels findet sich in der Märznummer von Portefeuille économique des machines. Der Kessel ist für eine Landmaschine

bestimmt und soll 1000k Dampf von 10at Spannung in der Stunde liefern. Er besteht im

Wesentlichen aus 80 geschweiſsten Eisenröhren von 80mm äuſserem Durchmesser, 4mm Wandstärke

und 2100mm Länge. Je drei Röhren sind zu einem

Elemente vereinigt und bilden in ihrer gegenseitigen Lage gleichsam die Kanten einer

dreiseitigen Pyramide, deren Grundfläche in dem senkrechten Dampfsammler ruht, in

welchen auch die Röhren münden (Fig. 3 bis 7). Die Spitze der

Pyramide wird von einem U-förmigen Gehäuse (Fig. 8) gebildet, welches

die Rohrenden aufnimmt und verbindet. Die beiden oberen Röhren I dieses der Kesselconstruction eigenthümlichen

Elementes liegen einander parallel und steigen vom gemeinschaftlichen Gehäuse aus

etwas an, während das untere, mittlere Rohr H sich vom

Gehäuse ab senkt. Wird daher das mit Wasser gefüllte Rohr geheizt, so bringt der

sich entwickelnde Dampf einen lebhaften Wasserumgang in der Richtung der in Fig. 3 und 4

eingezeichneten Pfeile hervor, indem die beiden oberen Rohre ihren Dampf in den

Dampfsammler J entsenden und gleichzeitig in das untere

Rohr H Wasser eintritt. Der Dampf kann in dem

senkrechten Kopfraume J rasch aufsteigen und gelangt

durch Sammelrohre in den oberen Dampfsammelraum K, Die

Speisung des Kessels wird in den Dampfraum eingeführt und spritzt vor das

eingehängte Blech.

Die Röhrenelemente bilden beim vorliegenden Kessel vier einander gleiche Reihen, die

neben einander angeordnet sind (Fig. 2, 5, 6 und 7).

Der Dampfsammler ist ein wagerechtes genietetes Rohr, welches bis zur Mittellinie mit

Wasser gefüllt gehalten wird. Etwaiger Schmutz des Speisewassers setzt sich in dem

Schlammsacke ab, von wo er zeitweise abgelassen wird.

Die zur Verbindung der Röhrenelemente dienenden Gehäuse sind von schmiedebarem Gusse

und ist deren Construction aus der Stückzeichnung (Fig. 8) zu ersehen.

Versuche haben ergeben, daſs der Kessel leicht zu bedienen ist, daſs die Spannung

rasch ansteigt und sich gut hält, sowie auch, daſs das Innere rein bleibt und die

Verbindungen dicht sind. Auswechselung einzelner Theile kann in kürzester Frist

bewirkt werden.

Der Thornycroft'sche Kessel (Fig. 9 bis 12 Taf. 8) wird in der

Revue industrielle vom 3. November 1888 näher

beschrieben. Er besteht aus dem Dampfsammler (1) und den beiden neben dem Roste

liegenden Siederohren (2), welche durch Röhrenbündel (12) mit einander in Verbindung

stehen. Die Röhren sind in Gruppen von je acht Stück angeordnet, welche nahezu in

derselben senkrechten Ebene liegen, und, vom oberen Theile des Siederohres

ausgehend, in den Dampfsammler münden. Die Röhren sind so angeordnet, daſs aus einem

Theile derselben zugleich die Wände gebildet werden, welche die Röhrenbündel nach

auſsen und innen abschlieſsen und somit den Heizgasen als Führung dienen (vgl. Fig. 10 rechte

Hälfte). Die erste und letzte Röhrengruppen sind etwas anders angeordnet, um dem

Zuge der Feuergase die Umkehr zu gestatten (Fig. 10 linke Hälfte).

Zum Schütze des unteren Theiles des Dampfsammlers gegen die Einwirkung der Heizgase

ist eine Hülle, etwa von Asbestgeflecht, unter demselben angebracht, welche an die

Röhrenwand anschlieſst und die Decke des Feuerzuges bildet. Das Dampfabführrohr (16)

erstreckt sich der Länge nach über einen groſsen Theil des Dampfsammlers, in welchem

eine aus Fig.

11 und 12 näher ersichtliche Vorrichtung in Form eines Schirmes angebracht ist,

um das Mitreiſsen des Wassers möglichst zu verhindern. Die Enden dieses Schirmes

sind zahnförmig ausgeschnitten und die Ausschnitte sind zum Theile senkrecht

umgebogen. Hierdurch wird bezweckt, daſs sich das ausgeschiedene Wasser bei (19)

sammelt und in den Wasserraum zurückgeführt wird, während der Dampf bei (20)

hindurchstreicht, In den Figuren bezeichnet auſserdem: (11) ein Rohr zum Abführen

des Dampfes bei etwaiger Beschädigung eines Rohres, (12) Blechwand zum Abschlusse,

(13) Aschenfall von Blech, (14) Rost, (21 und 22) Verbindungsrohre zwischen den

Siederöhren und dem Dampfsammler zur Zurückführung des Wassers behufs Erzielung

eines lebhaften Wasserumlaufes, (23 und 24) Stutzen zum Anbringen von

Sicherheitsvorrichtungen, (25 und 26) Rauchkammer und Schornstein, (27)

Schiffsrumpf.

Der Buckland'sche Kessel (Fig. 13 Taf. 8), welcher

nach Industries vom 19. Oktober 1888 von der Tyne Boiler Works Comp., Low Water, hergestellt wird,

zeigt eine bekannte Kesselform dahin erweitert, daſs in der Mitte des eingehängten

inneren Kessels B noch ein Rohr A angebracht ist. Der Kessel ist in der vorliegenden Ausführung, 11 Fuſs

hoch, 5 Fuſs, weit, für Land- und Schiffsmaschinen bestimmt. Die Heizgase streichen

von A aus um den Innenkessel B und entweichen durch E. Die vor dem

Abzugskanale E in den ringförmigen Feuerzug eingesetzte

Platte bei l soll den Gasen das zu rasche Entweichen

unmöglich machen. Ein Kessel von oben angegebener Gröſse mit 142,33 Quadratfuſs

Heizfläche verdampfte 695 Pfund Wasser in der Stunde, mithin 4,87 Pfund auf den

Quadratfuſs (= 23k auf 1qm;) und zeigte eine 7,8fache Verdampfung.

Sehr einfache Formen hat der stehende Kessel (Engineer

vom 2. November 1888) Fig. 14 und 15 Taf. 8 von

D. Wood and Sons, Cradley Heath. Erfahrungsgemäſs

geben die Querrohre eines stehenden Kessels eine sehr wirksame Kesselfläche. In

vorliegendem Falle sind vier solcher Querrohre zur Verwendung gekommen, welche je

durch zwei, nach oben sich etwas conisch erweiternde senkrechte Rohre mit der

Kopfplatte verbunden und so zu einem sich gegenseitig haltenden Systeme vereinigt

sind, in welchem dem Dampfe der Durchgang zum Dampfraume sehr erleichtert ist. Nicht

unwesentlich ist der hier erzielte lebhafte Wasserumlauf.

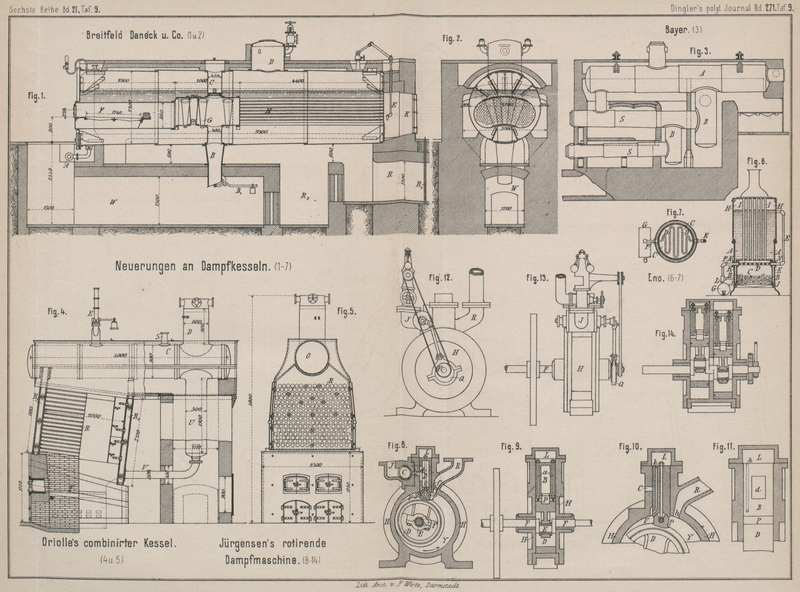

Ueber einen Dampfkessel der Maschinenbau-Actiengesellschaft vormals Breitfeld,

Danek und Comp. in Prag macht Uhland's Wochenschrift, S. 35, nachstehende Mittheilungen (Fig. 1 und 2 Taf. 9):

Unter den Kesseln der Wiener Jubiläums-Gewerbeausstellung erscheint uns der von der

Maschinenbau-Actiengesellschaft vormals Breitfeld, Danek und Comp. in Prag ausgeführte

Flammrohrkessel besonders bemerkenswerth.

Dieser Kessel hat 190qm Heizfläche und arbeitet mit

7at Betriebsspannung. Er erscheint als die

Combination eines gewöhnlichen Flammrohrkessels mit Siederöhren und einer

Feuerbüchse „Patent Piedboeuf“. Als

Herstellungsmaterial benutzte man Fluſsstahlbleche, da diese die Wärme schnell

aufnehmen. Obgleich man nun durch Anwendung von Fluſsstahlblechen schon eine sehr

schnelle Dampfentwickelung erreichte, wandte man doch noch Siederohre an, um sowohl

die Heizfläche ohne groſse Kosten zu vergröſsern, als auch die Heizgase äuſserst

auszunutzen.

Hierbei war man genöthigt, für einen Apparat Sorge zu tragen, welcher ein

jederzeitiges Reinigen der Röhren zulieſs, und ordnete aus diesem Grunde in dem am

hinteren Theile des Kessels vorgesehenen Rauchkanale K

einen durch den Kessel selbst gespeisten Ausblaseapparat E an. Derselbe hängt an einer über zwei Rollen geführten, mit einer

Handhabe versehenen Kette und ist somit senkrecht verstellbar. Das Verbindungsrohr,

welches von ihm zu dem auf dem Kessel angeordneten Dampfventile geführt ist,

zerfällt in drei durch Kugelgelenke verbundene einzelne Theile. Damit man den

erwähnten Ausblaseapparat während seiner Thätigkeit jederzeit beaufsichtigen kann,

ist die hintere Wand des Kesselmauerwerkes durch eine mit Doppelwandungen versehene

eiserne Thür verschlossen.

Die Feuerbüchse besteht aus dem vorderen, den Rost enthaltenden Theile F, sowie dem hinteren, mit Galloway-Röhren versehenen Theile G. Die

Feuerbüchse hat eine bohnenförmige Gestalt (Fig. 2) erhalten, welche

gestattet, alle Verankerungen der Büchse mit dem Kessel wegzulassen. Diese

Feuerbüchse ist, da sie nur glatte Flächen hat, bequem von Kesselstein zu reinigen.

Will man das Siederohrsystem, sowie die Kammer F

auch während des

Betriebes von Flugasche reinigen, so genügt ein Inbetriebsetzen des oben erwähnten

Ausblaseapparates E. Derselbe treibt alle Flugasche in

den mit Galloway-Rohren versehenen Theil der

Feuerbüchse, aus welchem sie sodann in einen mit dem selbsthätigen Verschlusse B1 versehenen Stutzen

B gelangt. Von Zeit zu Zeit führt dieser nach dem

Patente Lustig hergestellte Verschluſs eine Entleerung

des Stutzens in den Aschenkanal W herbei.

Soll der mit Galloway-Röhren versehene Theil der

Feuerbüchse G gereinigt oder nachgesehen werden, so

steigt der betreffende Arbeiter durch den Stutzen C in

die Büchse hinein. Um Wärmeverluste zu vermeiden, ist in diesem an seinem oberen

Ende durch eine Platte verschlossenen Kanale noch ein mit Chamottefüllung versehener

Deckel angeordnet.

Am vorderen, untere Theile des Kessels ist ein Wasserrohr A angeordnet, welches zugleich Speise- und Ablaſsrohr ist. Aus diesem

Grunde sind drei Ventile von entsprechend 50, 65 und 65mm lichter Weite in dasselbe eingeschaltet. Die Speisung des Kessels

geschieht mittels eines Körting'schen Injectors, dessen

Dampfrohr sowie Druckrohr je 65mm lichte Weite

erhalten haben. Das Saugrohr stellt die Verbindung des Injectors mit dem

Wasserbehälter her. Der Dampfdom D hat zwei Stutzen,

deren jeder ein Sicherheitsventil von 130mm

lichter Durchgangsöffnung trägt, während ein dritter Stutzen ein Dampfventil von

140mm Durchgang erhalten hat.

Hinter dem oben erwähnten Aschenfalle W befindet sich

ein Aschensammler R2,

während der Fuchs R durch einen Rauchschieber R1 verschlieſsbar

gemacht ist.

Bei dem Kessel von J. Bayer in München (D. R. P. Nr.

44663 vom 13. Januar 1888) sind die senkrechten Stutzen B (Fig.

3 Taf. 9), welche die Sieder S unter einander

und mit dem Oberkessel A verbinden, in senkrechten

Kammern untergebracht, welche von den Heizgasen zunächst durchströmt werden. In den

an diese Heizkammern angrenzenden Zügen sind die Siederohre gelagert. Der Kessel

zeigt in dieser Anordnung eine verhältniſsmäſsig groſse vom Feuer berührte Fläche,

ist in allen seinen Theilen leicht zugänglich und hat nur inneren Druck.

Der Oriolle'sche Kessel Fig. 4 und 5 Taf. 9 bietet nichts

besonders Neues, zeigt jedoch eine gute Anordnung. Nach Portefeuille économique des machines, Nr. 393 September 1888, besteht er

im Wesentlichen aus zwei flachwandigen, durch Schraubenstehbolzen versteiften

Kopfstücken R1 und R2, welche durch Röhren

R, mit einer Neigung von 10 bis 20cm auf das laufende Meter, verbunden sind, und dem

Oberkessel O, welcher als Dampfsammler dient. Der

Wasserstand soll so niedrig gehalten werden, daſs die oberen Röhren noch als

Ueberhitzer dienen können, welche Rolle auch dem Oberkessel zugetheilt ist.

Das Sicherheitsröhrensystem wird aus einer groſsen Anzahl 2000mm

langer Röhren gebildet.

Die Kammern R1 und R2 gestatten eine freie

Umströmung des dem Kessel an der tiefsten Stelle der Wand R2 zugeführten Wassers. Der erzeugte Dampf

strömt durch die Wand R1 dem Oberkessel O zu und sammelt sich in

dessen oberem Theile, sowie in dem Dampfdome D.

Der hintere, untere Theil des Oberkessels O ist zu einem

500mm weiten., 1900mm langen Vorwärmer U

ausgebildet, der durch ein 200mm weites Rohr V mit der Wand R2 verbunden ist.

Die vier Wände der Feuerung sind, um eine sichere Lagerung zu erzielen, sehr stark

ausgeführt und haben vollständige, durch eine Anzahl quer aufgenieteter

Flacheisenstangen verstärkte Blechbekleidung. Der Feuerungsrost besteht lediglich

aus über Rundeisenstäbe gelegten Roststäben. Die auf dem Roste sich entwickelnden

Feuerungsgase gelangen nach dem Durchstreichen des Sicherheitskessels R zu dem wagerechten Oberkessel O, umspülen den letzteren, sowie den mit ihm verbundenen Vorwärmer U und werden dann erst dem Fuchse zugeführt. Das

Röhrensystem R, sowie der Oberkessel O ruhen auf einem hohlen Steinpfeiler, welcher zugleich

als Rauchkanal benutzt ist. Im Uebrigen wird die Ummantelung des Oberkessels von

Blechplatten gebildet.

Die Anlage ist für zwei Feuer eingerichtet und zur Heizung mit Briquettes

berechnet.

Die Sicherheitsvorrichtung, die Leitung des Zuges, sowie die Vorrichtung zur

Reinigung zeigen nichts Neues.

Die Anordnung der flachen Wände macht die Vortheile des Röhrenkessels bezüglich der

Explosionssicherheit wieder hinfällig und ist gerade nicht empfehlenswerth. Es ist

daher die Mittheilung unserer Quelle über die Haltbarkeit und gute Verwendbarkeit

des Kessels mit Verständniſs aufzunehmen. Die erreichte Heizfläche ist allerdings

bedeutend.

Als Anhalt für die Kesselverhältnisse mögen nachstehende Angaben dienen, welche sich

auf Versuche mit einem Torpedokessel unter Verwendung künstlichen Zuges

beziehen.

Gesammte Heizoberfläche 52qm,88, Rostfläche 1qm,59, Verhältniſs der beiden zu einander 33,34.

Wasserinhalt 0cbm,596, gesammter Kesselraum 1cbm,073. Bei einer Versuchsdauer von 2 Stunden

ergab sich: Briquettes von englischer Staubkohle 757k,7, erzeugter Dampf 5627k, entsprechend

7k,42 auf 1k

Kohle, also für 1m = 53k. Auf 1qm

Rostfläche wurden 238k Kohle verbrannt.

Speisewasser 30°.

J. A. Eno in Newark, New Jersey (Amerikanisches Patent

Nr. 11983 vom 18. August 1888) legt durch die Feuerbüchse eines stehenden

Röhrenkessels, und zwar nahe unter die Kopfplatte ein mehrfach hin und her gehendes

Rohr D (Fig. 6 und 7 Taf. 9), welches an der

einen Seite mit dem am Boden befindlichen Speisewasserbehälter G verbunden ist, an der anderen Seite durch die beiden

Wände K und B des inneren

und äuſseren Kessels an dem Kessel durch das Rohr F und

E heraufgeführt wird, um bei der mittleren

Wasserstandshöhe wieder in den Kessel zu münden. Diese Vorrichtung soll zum

Vorwärmen und zum Ausschneiden des Kesselsteines in Pulverform dienen.

J. W. Eldroyd will nach einem österreichischen Patente

bei neben einander liegenden Kesseln die vom Mauerwerke herbeigeführten

Wärmeverluste dadurch beseitigen, daſs er die Mauern durch Wasserbehälter ersetzt;

dieselben sind flach oder gar kofferförmig gehalten und vertrauensvoll unter den

Kesseldampfdruck gebracht. Verstöſse gegen das Patent werden schwerlich gemacht

werden.

Der Kingsley'sche Kessel (American machinist vom 10. November 1888) ist, trotz der Reklame unserer

Quelle, weiter nichts als ein Flammrohrkessel mit eingehängten Field'schen Röhren.