| Titel: | T. H. Martin's Stahlhaltervorrichtung zum Hobeln während des Vor- und Rücklaufes. |

| Autor: | Pr. |

| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 248 |

| Download: | XML |

T. H. Martin's Stahlhaltervorrichtung zum Hobeln

während des Vor- und Rücklaufes.

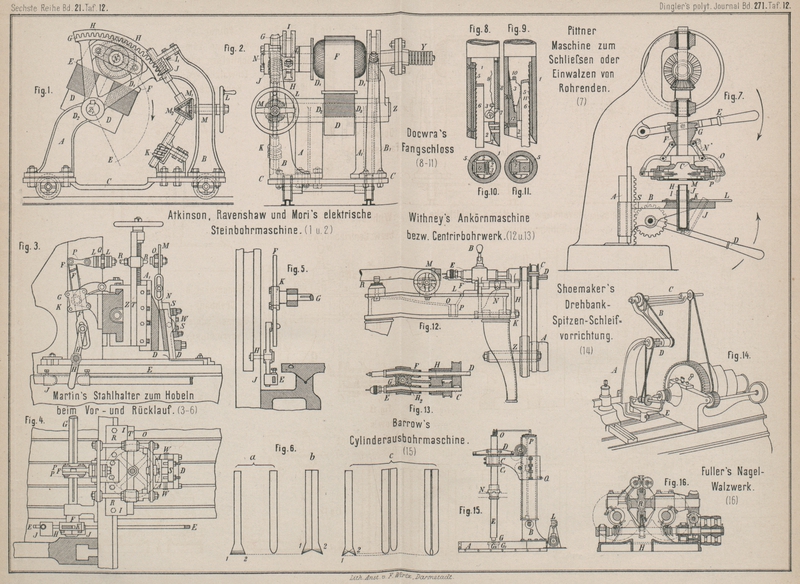

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 12.

Martin's Stahlhaltervorrichtung zum Hobeln.

Um den Rücklauf des Hobelmaschinentisches zum Schnitte mitzubenutzen, also den

Leergang desselben zur Arbeit zu verwenden und dadurch die Leistung der

Hobelmaschine, wenn nicht zu verdoppeln, so doch wenigstens beträchtlich zu

steigern, sind wiederholt Versuche mit verschiedenem Erfolge gemacht worden (vgl.

Whitworth und J. H.

Wicksteed, 1887 264 * 108).

Textabbildung Bd. 271, S. 247

Neuerdings ist beim Baue der Forth-Brücke (vgl. 1888 270 *

201) eine Hobelmaschine mit zwei gegensätzlich und nahe an einander gestellten

Balkenständern und Werkzeugsupporten in Thätigkeit, welche als eine neue Anwendung

eines seit 15 Jahren von Sondermann und Stier in

Chemnitz ausgeführten Hobelwerkes angesehen werden kann.

Wenn auch durch gleichzeitige Bearbeitung zweier gleichartigen Werkstücke die

Leistung der Hobelmaschine erhöht wird, so kann doch wegen den in der Maschine

auftretenden Spannungszuständen nur immer gleichartige Arbeit verrichtet werden. Es

kann daher bei einer breiten Hobelfläche nicht gleichzeitig vorgehobelt und

geschlichtet werden, wobei der zweite stillstehende Stahlhalter Verwendung finden

könnte. Es ist daher von

nicht geringem Vortheile, wenn der Vorlauf des Tisches zum Schroppen, der Rücklauf

desselben aber zum Schlichten verwendet wird.

Durch die im Engineer, 1888 Bd. 65 * S.

389, veröffentlichte Stahlhaltervorrichtung von T. H.

Martin in Swansea, Süd-Wales, England, wird dies in

der Weise angestrebt, daſs durch eine Schräglage des doppelschneidigen Stahles (Fig. 6

a, b oder c) in der

Bewegungsebene während des Vorganges des Hobeltisches die Schneide 1, im Rücklaufe die Schneide 2 in Eingriff mit dem Werkstücke tritt. Diese Schräglage des

Schneidstahles wird durch die in den Fig. 3, 4 und 5 Taf. 12 dargestellten

Einrichtungen herbeigeführt, welche im Wesentlichen aus einer stellbaren

Hebelverbindung bestehen, an welcher das schwingende Stichelgehäuse angelenkt

ist.

Zwei am seitlichen TischrandeIm Bilde sind diese Knaggen an einer Schiene E

angebracht, welche am Tische angeschraubt ist., der Hubgröſse

entsprechend eingestellte Anschlagklötzchen J bringen

den am Seitengestelle um einen festen Zapfen drehbar angeordneten Hebel H an jedem Hubende des Tisches zur Ausschwingung. Mit

diesem ist der durch eine Tasche K der Welle G geschobene Stangenhebel F verbunden. Mittels einer eigenthümlichen Stabverbindung P, L, R, O und M wird das

Stichelgehäuse A mit dem Schneidstahle C von der schwingenden Keilnuthwelle G in die vorgeschriebene Schräglage eingestellt.

Weil aber der Querbalken der Hobelmaschine Höhen-, der Supportschlitten Z Seitenverstellung, das Lyrastück T Schräglage, das Supporttheil A1 Verschiebung und sein Vordertheil D Schrägeinstellung erhält, so darf die ebenbezeichnete

Stab- und Hebel Verbindung diese Bewegungen der Supporttheile in keiner Weise

behindern.

Aus diesem Grunde endigt die am Querbalkenrücken gelagerte Welle G in der Tasche K, durch

welche sich der Stabhebel F schiebt, während der Hebel

F1 vermöge zweier

am Schlitten Z angeschraubter Grifflager auf der

Keilnuthwelle G mitgenommen wird. Das Lyrastück T trägt einen Rahmen, welcher aus zwei Schlitzbögen Q und O und zwei

Verbindungsstäbchen R besteht, die sich in den

Führungsaugen verschieben. Im hintenliegenden Schlitzbogen wird zwischen

Gummipuffern das Hebelauge L eingespannt, welches

mittels P die Verbindung des Rahmens mit dem Hebel F1 herstellt. Am

vorliegenden Schlitzbogen wird das Gabelstück M

angeschraubt, in welchem hebelartig das Stichelgehäuse NA angebolzt ist.

Hieraus ist ersichtlich, daſs bei einer Schrägstellung des Lyrastückes der Rahmen

schräg liegen, daſs aber bei einer gegensätzlichen Verdrehung des

Supportvordertheiles gegen das Lyrastück dennoch diese Verbindung leicht möglich

wird.

Die in Fig. 6

dargestellten Hobelstähle werden mittels Bügel S an das Stichelgehäuse

befestigt. Der Schneidstahl a, sowie der aus zwei

einfachen Stählen bestehende Doppelstahl b dienen nur

zum Schroppen oder Schlichten, während die Stahlverbindung c mit nebenliegenden einfachen Stählen die Bestimmung hat, im Vorlaufe des

Werkstückes zu schroppen, im Rücklaufe aber mit dem etwas tiefer eingestellten

Stahle die eben bearbeitete Fläche zu schlichten. Die Schaltung oder Steuerung des

Supportes erfolgt mit den bekannten Mitteln.

Pr.

Tafeln