| Titel: | Ueber Antriebsmechanismen für Nähmaschinen-Schiffchen. |

| Autor: | H. G. |

| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 392 |

| Download: | XML |

Ueber Antriebsmechanismen für

Nähmaschinen-Schiffchen.

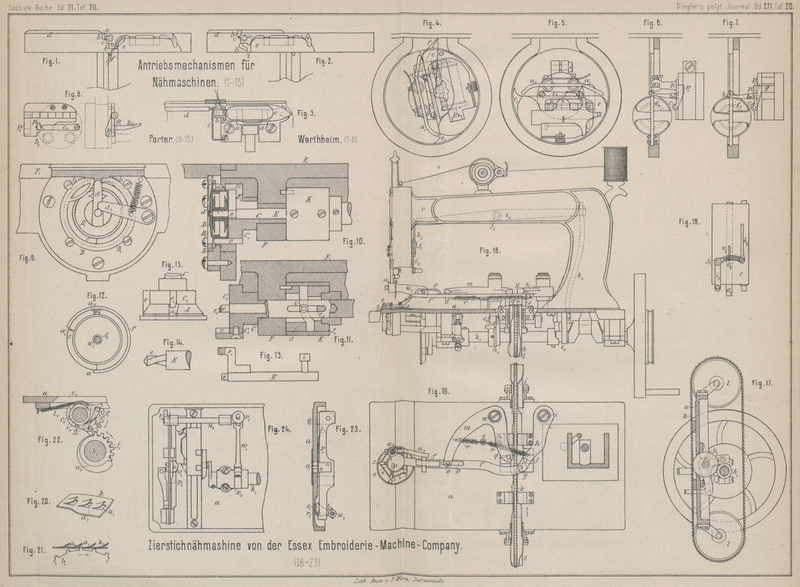

Mit Abbildungen auf Tafel

20.

Antriebsmechanismen für Nähmaschinen-Schiffchen.

Bei denjenigen Doppelsteppstich-Nähmaschinen, wo die Stichbildung entweder mit Hilfe

eines Schiffchens erfolgt, welches von einem Treiber durch die Oberfadenschleife

geführt wird oder wo die letztere unter Vermittelung eines Greifers über die mit

diesem durch die Fadenschleife gehende Spule gezogen wird, erfährt der Oberfaden bei

der Stichbildung in dem

Augenblicke, wo er von dem Schiffchen bezieh. der Spule oder dem Greifer abgleitet,

eine starke Zerrung und Abnutzung. Die nachstehend erläuterten Vorrichtungen suchen

nun diesem Uebelstande dadurch abzuhelfen, daſs sie dem Schiffchen bezieh. dem

Schiffchen mit dem Greifer, z.B. bei Ringschiffchen eine Voreilung vor dem Treiber

geben, so daſs zwischen diesen beiden Theilen ein Spielraum entsteht, welcher ein

leichtes Abziehen der Oberfadenschleife ermöglicht.

Der zunächst zu erwähnende Antriebsmechanismus von Joseph

Werthheim in Frankfurt a. M. ist durch das D. R. P. Kl. 52 Nr. 41138 vom

19. April 1887 geschützt und in den Fig. 1 bis 3 Taf. 20 in Anwendung für

ein hin und her laufendes Schiffchen und in den Fig. 4 bis 8 Taf. 20 in Anwendung für

ein rotirendes Schiffchen dargestellt. Dieser Antriebsmechanismus ist bereits in

einem früheren Berichte (1888 268 385) einer Betrachtung

unterzogen, der Vollständigkeit halber jedoch hier nochmals erwähnt worden.

Der Schiffchentreiber a (Fig. 1 bis 3 Taf. 20) trägt einen

kleinen, durch Feder c beeinfluſsten Winkelhebel b, dessen einer Schenkel mit einem Ansatze o versehen ist, welcher in einer Rinne d der Schiffchentreiberbahn gleitet, dessen anderer

Schenkel mit einer Nase i im geeigneten Augenblicke

gegen das Schiffchen e stöſst und letzteres im Treiber

vorschiebt. Diese Bethätigung des Hebels b wird dadurch

erzielt, daſs die Rinne d nicht die ganze Länge der

Schiffchenbahn einnimmt, sondern kürzer als diese ist. In Folge dessen tritt der

Ansatz o des Winkelhebels kurz vor der Umkehrung der

Schiffchenbewegung, also kurz vor dem Augenblicke des Abgleitens der

Oberfadenschleife vom Schiffchen, aus der Rinne d

heraus, der Winkelhebel b stöſst mit seiner Nase i gegen das Schiffchen e

und schiebt letzteres, während der Schiffchentreiber in seiner Bewegung fortfährt,

so weit in demselben vor, daſs die Schleife ungehindert zwischen Schiffchen e und Treiber a

hindurchgleiten kann. Im Augenblicke, wo der Ansatz o

des Winkelhebels b bei der rückläufigen Bewegung des

Schiffchens e in die Rinne d der Schiffchentreiberbahn unter Wirkung der Feder c wieder einfällt, wird auch der Winkelhebel b von dem Schiffchen abgehoben (Fig. 2), und letzteres

folgt nun allein dem direkten Einflüsse des Schiffchentreibers.

Bei rotirenden Schiffchen (Fig. 4 bis 8 Taf. 20) sitzt der dem

Schiffchen die Voreilung ertheilende Winkelhebel pb1 auf der tellerförmig verbreiteten Stirnfläche der

den Schiffchentreiber a1 tragenden Welle. Der Arm p des Winkelhebels

wird durch eine Feder c1 fast während des ganzen Umlaufes des Schiffchens derart beeinfluſst,

daſs der zweite Arm b1

des Winkelhebels nicht an dem Schiffchen e1 anliegt (Fig. 5 und 6), dieses also lediglich

der Einwirkung des Schiffchentreibers a1 folgt. Kurz vor dem Augenblicke aber, wo die

Fadenschleife das Schiffchen verlassen muſs, berührt der am unteren Theile der Platte p angeordnete Ansatz p1 einen festen Punkt am Maschinengestelle, oder auch

einen anderen nicht kreisenden Punkt, wie z.B. die Verschraubung g des Excenterringes für die Erzielung der Bewegung des

Stoffschiebers. Die Folge dieser Berührung ist eine Drehung des Winkelhebels pb1 um sein Gelenke und

zwar derart, daſs der Arm b1 sich gegen das Schiffchen hinbewegt. Der letztere drückt in Folge dessen

(bei h, Fig. 7) gegen das

Schiffchen e, und dieses wird vorgeschoben, während der

Treiber seine Drehbewegung gleichmäſsig fortsetzt; so daſs die Fadenschleife

zwischen Schiffchen e1

und Schiffchentreiber a1 ungehindert und ohne Reibung hindurchgehen kann.

Während bei den vorstehend beschriebenen Einrichtungen von Werthheim die Voreilung des Schiffchens vor dem Treiber durch einen

Winkelhebel erzielt wird, benutzt D'Arcy Porter in

Cleveland (Nordamerika) bei seinem durch D. R. P. Kl. 52 Nr. 43065 vom 1. März 1887

geschützten Antriebsmechanismus die Wirkung einer Keilfläche dazu. Das Wesentliche

dieser in den Fig.

9 bis 15 Taf. 20 dargestellten Vorrichtung besteht daher in einem mit

keilförmiger Nase versehenen, auf der Schiffchentreiberwelle gleitenden Schieber,

dessen Nase in eine im Greifer vorgesehene Aussparung eindringt, hierbei diesen um

ein geringes vorschiebt, so daſs der Durchgang der Oberfadenschleife zwischen

Greifer und Mitnehmer ohne Hemmung von statten gehen kann. Um der Fadenspule während

dieser Voreilung des Greifers eine ruhige Lage in dem letzteren zu sichern, ist

neben der am Umfange des Greifers wirkenden keilförmigen Nase ein Führungszapfen

angebracht, welcher während des Fadenanzuges in die Fadenspule eindringt und somit

dieselbe hält, beim Fadenabzuge aber die Spule wieder verläſst.

A bezeichnet die Fadenspule, B die Gleitbahn für den Greifer, B1 ist die Bahnbegrenzung, C die Treiberwelle und c der Mitnehmer. Der

Greifer ist zur Aufnahme des die Voreilung bewirkenden Treibers e1 zwischen aa1 ausgeschnitten

(Fig. 12)

und ebenso die Bahn desselben und zwar zwischen den Punkten bb (Fig.

9). Auf der Nabe A1 des Spulengehäuses sitzt die Fadenspule D

mit der Kappe D1,

welche beiden Theile durch die Feder d und den Dreharm

d1 gehalten werden.

Die Nabe A1 des

Spulengehäuses hat eine Bohrung a2, in welche der Stift e eindringt. Die in der Büchse F gelagerte

Welle C hat einen Kopf C1, welcher den Mitnehmer c trägt und mit einer Längsbohrung versehen ist, in der

das Gleitstück E mit der keilförmigen Nase e1 und dem Stifte e sich achsial verschiebt, während die Welle C sich dreht. Veranlaſst wird diese Verschiebung durch

die in der an dem Lager F befestigten Büchse K vorgesehenen Curvenbahnen TT1, zwischen welchen eine am Gleitstücke

E sitzende Führungsrolle i (Fig.

11) gleitet.

Sobald sich nun das Gleitstück gegen den Greifer hinbewegt, tritt die Nase e1 in die Aussparung

a3 und ertheilt dem

Schiffchen eine Voreilung vor dem Mitnehmer c, so daſs

der Faden der Nadel ungehinder abgleiten kann. Kurze Zeit nachdem die Nase den Greifer

erreicht hat, tritt auch der Stift e in die Spule ein

und sichert deren Lage beim Fadenanzuge. Während der Zeit, wo die Fadenschleife der

Nadel über den Greifer bezieh. die Unterfadenspule schlüpft, sind der Stift e und die Nase e1 in eine Aussparung der Welle C zurückgezogen und es wirkt nur der Mitnehmer c allein.

Die gleiche Wirkung wie durch das Gleitstück E mit Nase

e1 und Stift e wird auch durch Benutzung des in Fig. 14 Taf. 20

dargestellten Stiftes e erreicht. Beim Eindringen

dieses Stiftes in die Bohrung der Fadenspule muſs sich diese ein wenig drehen und es

wird somit die Fadenspule mit dem Greifer ebenfalls ein wenig von dem Mitnehmer c entfernt, so daſs die Nadelfadenschlinge frei

passiren kann.

H. G.

Tafeln