| Titel: | Nähmaschine mit zwei gegen einander arbeitenden schwingenden Nadeln; von Cecil Noble und Hubert Haes (of Newman Mews) und Georg Lenton Roff in London. |

| Autor: | H. G. |

| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 433 |

| Download: | XML |

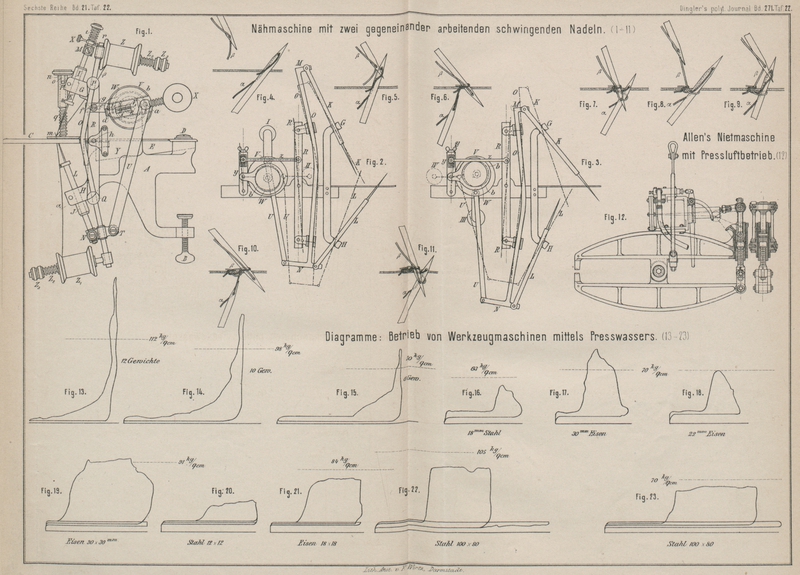

Nähmaschine mit zwei gegen einander arbeitenden

schwingenden Nadeln; von Cecil Noble und Hubert Haes (of Newman Mews) und Georg Lenton

Roff in London.

Mit Abbildungen auf Tafel

22.

Nähmaschine mit gegen einander arbeitenden schwingenden

Nadeln.

Die durch D. R. P. Kl. 52 Nr. 43095 vom 14. Mai 1887 geschützte Maschine ist mit zwei

zu beiden Seiten der Arbeitsplatte angeordneten schrägstehenden Oehrnadeln

ausgestattet, durch welche sowohl die Stichbildung als auch die Transportirung des

Stoffes erfolgt. Die Nadeln führen zu diesem Zwecke eine Bewegung in Richtung ihrer

Achsen und auſserdem eine Schwingbewegung in der durch sie bestimmten Ebene aus.

Die um Bolzen D behufs Einfädelns der Nadeln zur Seite

drehbare Stichplatte C wird mit Hilfe der

Schraubzwingen AB an einem Tische befestigt. Der nach

unten zeigende gegabelte Arm H dieser Zwinge nimmt die

drehbar gelagerte Führungshülse J der unteren

Nadelstange L auf, während der nach oben durch einen

seitlichen Ausschnitt der Nähplatte C tretende

gleichfalls gegabelte Arm G die in dieser Gabelung

drehbar gelagerte Führungshülse I der oberen

Nadelstange K trägt (Fig. 1 Taf. 22). Die beim

Spiel der Nadeln erforderliche genaue Lage der Stichplatte C kann beispielsweise durch eine Blattfeder dadurch gesichert werden, daſs

diese Feder in eine Aussparung der Stichplatte eingreift, sobald letztere in ihre

Schluſsstellung gedreht ist. Die in den drehbaren Hülsen J und I gleitenden Nadelstangen L und K sind durch

Querstücke NM gelenkig mit einem Gleitstücke, das im

vorliegenden Falle als Stange O ausgebildet ist,

verbunden. Die Stange O wird ihrerseits in drehbaren

Köpfen PQ des Hebels R

geführt, welcher um den am Maschinengestelle befestigten Zapfen h schwingt, und erhält von der Kurbelscheibe V, die für eventuellen Riemenbetrieb mit einer Rille

zur Aufnahme einer Treibschnur versehen ist, unter Vermittlung einer in T mit dem unteren Querstücke N gelenkig verbundenen Schubstange U eine auf

und nieder gehende Bewegung. Neben dieser auf und abwärts gehenden Bewegung der

Stange wird dem Hebel R eine um den Drehpunkt h schwingende Bewegung durch ein Excenter W ertheilt. Dieses Excenter W ist auf der Achse V1 der mit Kurbel X

Ersehenen Kurbelscheibe V befestigt, welche in dem

Ansätze Y des Maschinengestelles gelagert ist. Der

Excenterbügel b trägt einen Ansatz, dessen Drehzapfen

d durch das Gelenkstück e mit dem Zapfen g des Hebels R verbunden ist. Durch Drehung der Kurbelscheibe V wird also auch das Excenter W in Drehung versetzt und diese Bewegung durch den Excenterring b und das Gelenkstück e

auf den Hebel R überfragen (Fig. 1, Taf. 22).

Die schwingende Bewegung des Hebels R ertheilt der

Stange O

und damit den Nadeln

eine gewisse Bewegung in der Richtung der Naht derart, daſs hierdurch die

Verschiebung des Stoffes und damit die Stichlänge bestimmt wird. Um diese Bewegung

regeln zu können, ist das Gelenkstück e mit einem

Schlitze f versehen, so daſs mit Hilfe der Schraube g eine Einstellung erfolgen kann. Wird nun die

Kurbelscheibe V gedreht, so wird die Stange O in den Köpfen PQ auf und

ab geschoben und hierbei den Nadeln eine derart auf und ab gehende und gleichzeitig

schwingende Bewegung ertheilt, daſs diese sich in dem Stoffe kreuzen und dabei die

Stiche bilden und den Stoff verschieben.

Das Spiel der beiden Nadeln LK und die Bewegung der

arbeitenden Theile sind aus den Fig. 2 und 3 Taf. 22 in vier auf

einander folgenden Arbeitsperioden dargestellt.

Fig. 2 zeigt

zwei auf einander folgende Arbeitsperioden I und II und zwar stellen die ausgezogenen Linien die

Stellung der arbeitenden Theile in der ersten Periode bei senkrecht hoch gerichteter

Kurbel dar, während die strichpunktirten Linien die Stellung der arbeitenden Theile

ihren Mittellinien nach in der zweiten Arbeitsperiode bei der um 90° nach rechts

verdrehten Kurbel angeben. In Fig. 3 Taf. 22 zeigen die

ausgezogenen Linien die Lage der arbeitenden Theile in der dritten Position bei

senkrecht nach unten gerichteter Kurbel, und die strichpunktirten Linien die Lage

dieser Theile bei einer um 90° weiter nach rechts gedrehten Kurbel, also Stellung

vier. Bei dieser schematischen Darstellung ist gleichzeitig eine Abänderung in der

Uebertragung der Excenterbewegung auf den Hebel R

angegeben. Diese Excenterbewegung wird nicht direkt, sondern unter Vermittelung des

am Gestelle drehbar angeordneten Hebels y übertragen,

welcher durch eine Gelenkstange z mit dem Hebel R verbunden ist. Der Angriff der Stange z am Hebel y erfolgt in

einem Gleitstücke, welches durch eine Schraube höher oder tiefer gestellt werden

kann, so daſs dementsprechend auch die Schwingungen des Hebels R gröſser oder kleiner werden. Diese Uebertragung der

Excenterbewegung auf den Hebel R hat der in Fig. 1 Taf. 22

dargestellten gegenüber den Vortheil, daſs der Ausschlag des Hebels R und damit auch die Stichlänge während der Arbeit

leicht verändert werden kann.

Die Stichbildung und der Arbeitsgang vollziehen sich nun in folgender Weise.

Die Kurbel der Scheibe V ist senkrecht nach oben

gerichtet (Stellung I, Fig. 2 Taf. 22), demnach

nimmt die Schubstange U ihre höchste Stellung und somit

auch die Gleitstange O ihre höchste Lage ein. Das

Excenter W ist ungefähr um 180° zur Kurbel versetzt, so

daſs der Hebel R seine mittlere Lage einnimmt. Die

untere Nadel ist durch den Stoff gedrungen, hat ihre höchste und auch die am

weitesten nach rechts gerichtete Stellung angenommen, der Faden α ist von der Rolle z1 (Fig. 1 Taf. 22) abgezogen

und gespannt. Die obere Nadel hat ihre höchste und gleichzeitig die am weitesten nach links

gerichtete Stellung eingenommen. Der von der Rolle z

(Fig. 1)

kommende Faden ist nicht gespannt.

Wird nun die Kurbel um 90° nach rechts gedreht (Position II, Fig.

2 Taf. 22 strichpunktirte Stellung), so wird die Gleitstange O durch die Schubstange U

nach unten geschoben, der Excenterring b hat seine

äuſserste nach links gerichtete Lage eingenommen, der Hebel y und das obere Ende des Hebels R sind

demnach nach links gedreht, so daſs die Gleitstange O

eine Doppelbewegung, und zwar eine abwärts gerichtete und eine nach links gedrehte

ausgeführt hat. In Folge des Niederganges der Gleitstange O würde nun Nadelstange L auch nach unten

gezogen sein, wenn nicht gleichzeitig der Vorschub des unteren Gleitstangenendes

gemäſs der Drehbewegung des Hebels R diese Bewegung

nahezu aufgehoben hätte. Die Nadel L führt somit, durch

ihre Führung in dem Lager H gezwungen, bei einer

geringen Abwärtsbewegung eine nach links gerichtete Schwingung aus. In Folge des

geringen Niederganges der Nadel bei der geschilderten Doppelbewegung bleibt die

Nadel L in dem Stoffe (Fig. 5 Taf. 22), der

Unterfaden a aber folgt, da er durch Reibung im Stoffe

festgehalten wird, der geringen Nadelsenkung nicht, sondern bildet oberhalb des

Stoffes eine Schleife, in welche die obere Nadel K

eindringt. Diese Nadel ist durch die Abwärtsbewegung der Gleitstange O gesenkt und gleichzeitig um ein Geringes nach rechts

gedreht worden, so daſs sie mit Sicherheit in die Schlinge des Unterfadens eintreten

kann. Diese Stellung beider Nadeln und die Lage der Fäden ist aus Fig. 5 klar

ersichtlich.

Wie aus Fig. 2

Taf. 22 hervorgeht, hat die Nadel L bei der Bewegung

aus Stellung I nach Stellung II den Stoff auch vorgeschoben.

Bei weiterer Drehung der Kurbel um 90°, also bei senkrecht nach abwärts gerichteter

Stellung (Fig.

3 Taf. 22, ausgezogene Linien) gelangen die Hebel y und R wieder in die senkrechte Lage, so

daſs eine Rückwärtsdrehung der Gleitstange O in die

normale Stellung stattgefunden hat. Die Schubstange U

hat jedoch ihre tiefste Stellung eingenommen, so daſs auch die tiefste untere

Nadelstellung erreicht und die Nadel L aus dem Stoffe

herausgezogen ist. Die obere Nadel K ist gleichfalls

gesenkt und durch den Stoff hindurchgegangen, so daſs Nunmehr die Schlinge über dem

Oehre der oberen Nadel um letztere herumgeschlungen auf dem Stoffe liegt. Die

Schlinge des Unterfadens ist bei der Abwärtsbewegung der unteren Nadel angezogen

(Fig. 6

Taf. 22, Stellung III).

Wird nun die Kurbel weiter nach rechts gedreht, so bewegen die Hebel y und R sich wieder nach

rechts, während die Gleitstange O in Folge der

Aufwärtsbewegung der Schubstange V hochgeschoben ist

(Fig. 3

Taf. 22, strichpunktirt). Die Gleitstange O hat also

auch hier wieder, wie in Stellung II, eine

Doppelbewegung ausgeführt, welche jedoch in Folge der Führung der oberen Nadel K in dem Lager M für diese

Nadel nur in eine schwache steigende und gleichzeitig nach links schwingende

umgewandelt ist. Der Oberfaden β, wieder durch den

Stoff zurückgehalten, bildet eine Schleife, durch welche die gleichzeitig

hochgehobene untere Nadel gedrungen ist. Der Hub der unteren Nadel L ist ein so groſser, daſs letztere den Stoff

durchdringt und da durch die nach links gerichtete Schwingung der im Stoffe

verbliebenen oberen Nadel K dieser auch nach links

verschoben ist, so dringt die untere Nadel in einer gewissen Entfernung von der

oberen Nadel durch den Stoff. Die Lage der beiden Fäden zu den Nadeln ist in

Stellung IV dargestellt.

Wird nun die Kurbel wieder in ihre Anfangsstellung (Fig. 2 Taf. 22,

ausgezogene Stellung, Stellung I) zurückgedreht, so

nehmen die arbeitenden Theile die bei Stellung I

erläuterten Lagen ein.

Die untere Nadel L ist weit durch den Stoff

hindurchgetreten und die Fadenschlinge des Oberfadens β

liegt auf der unteren Nadel, die obere Nadel K hat

wieder ihre höchste Stellung eingenommen, die Schlinge des Unterfadens ist von der

oberen Nadel abgeglitten, liegt oberhalb des Stoffes um den Oberfaden α (Fig. 8 Taf. 22) und ein

Stich ist fertig gebildet, Stellung la. Bei

Weiterdrehung der Kurbel in Stellung II führt die

untere Nadel K wieder eine geringe Abwärtsbewegung zur

Bildung der Unterfadenschlinge (Fig. 9 Taf. 22) aus,

während gleichzeitig durch ihre Schwingung nach links der Stoff weiter geschoben

wird, so daſs die obere Nadel K, welche sich abwärts

bewegt hatte und in die Unterfadenschlinge eingetreten war, Stellung IIa, bei fortgesetzter Kurbeldrehung um eine Stichlänge

entfernt durch die Unterfadenschlinge und den Stoff hindurchdringt. Die untere Nadel

L ist während dieses Vorganges aus dem Stoffe

herausgetreten, die Schlinge des Oberfadens β ist von

der Unternadel abgeglitten und liegt um den Unterfaden, so daſs hierdurch der zweite

Stich gebildet ist (Fig. 10 Taf. 22, Stellung IIIa), der aber

nicht wie der erste Stich auf dem Stoffe, sondern unterhalb des Stoffes liegt.

Fig. 3 Taf. 22

zeigt die Kurbel in der Stellung 71, bei welcher die Bildung des dritten Stiches,

VIa, beginnt (Fig. 11 Taf. 22).

Wie aus der Schilderung der Stichbildung hervorgeht, wird der Stoff durch das

Schwingen der beiden Nadeln während einer vollen Kurbeldrehung, bei welcher zwei

Stiche gebildet werden, zweimal weiter geschoben. Die Gröſse der Schwingungen der

Nadeln bedingt demnach die Stichgröſse und da die Schwingungen der Nadeln wieder von

der Gröſse der Excentricität, welche den Hebel R

beeinfluſst, abhängig ist, so genügt eine Veränderung dieser Excentricität (Fig. 1 Taf. 22)

oder bei constanter Excentricität die Veränderung der Hebelübersetzung (Fig. 2 Taf.

22), um die Stichlänge zu verändern.

Die Führung der Nadelstangen KL geschieht, wie vorhin

beschrieben, in

beweglichen Hülsen JI. An Stelle dieser Construction

könnten die Arme G und H

aber auch, wie in Fig. 2 und 3 angenommen, conische

Schlitze erhalten, welche mit den Spitzen einander zugekehrt sind und demnach den

Nadelstangen seitliche Schwingungen auszuführen gestatten. Ebenso wie die

Excentricität des Excenters W kann auch der

Angriffspunkt der Schubstange U veränderlich gemacht

werden, obschon dies nicht unbedingt nöthig ist. Nach Fig. 1 Taf. 22 ist der

Angriffspunkt a der Schubstange U an einem in der Kurbelscheibe V

verschiebbaren Schlitten i angeordnet, so daſs durch

Verstellung des Kurbelarmes der Hub der Gleitstange O

und damit die Schwingung und Bewegung der Nadeln verändert wird. Dieser Schlitten

gleitet in einer schwalbenschwanzförmigen Ausfräsung der Kurbelscheibe V und trägt einen Schlitz k, in welchen ein Ansatz j der Scheibe

eingreift. Die durch den Schlitz h hindurchgehende und

im Schlitten i drehbar befestigte Schraube l hat ihr Muttergewinde in dem Ansätze j der Kurbelscheibe V, so

daſs durch Drehung dieser Schraube die Entfernung des Angriffspunktes a der Schubstange U an der

Kurbelscheibe V verändert wird.

Der Stoff wird durch den Stoffdrücker m (Fig. 1 Taf. 22)

angedrückt. Dieser Stoffdrücker ist an der Drückerstange q befestigt, welche durch die am Maschinengestelle befestigte Hülse n hindurchgeht. Der in die Stoffdrückerstange q eingelassene Stift p

ruht in einem Schlitze o der Hülse n, während eine zwischen Stoffdrückerstange und Hülse

eingelegte Spiralfeder den Stoffdrücker nach unten drückt. Soll der Stoffdrücker

auſser Wirksamkeit gesetzt werden, so wird derselbe an seiner Kopfscheibe in die

Höhe gezogen und so weit gedreht, daſs der aus dem Schlitze o herausstehende Stift p auf die

Stoffdrückerhülse n zu liegen kommt.

Um die obere Nadel nach Belieben aus dem Stoffe zurückziehen zu können, ist die

Nadelstange K mit folgendem Mechanismus verbunden. Die

obere Nadelstange K befindet sich in einer mit der

Gleitstange O verbundenen Hülse r und ist mit einer Einfräsung versehen, in welche eine durch Feder

beeinfluſste Klinke eingreift. Wird die Nadelstange K,

welche durch die Feder t nach auſsen gezogen wird,

niedergedrückt, so springt die bekannte Klinke in die Ausfräsung der Nadelstange ein

und letztere folgt demgemäſs der Bewegung der Gleitstange O. Soll hingegen Stange K der Bewegung der

Gleitstange nicht folgen und aus dem Stoffe enfernt werden, so wird die Klinke durch

einen Druck auf den Ausrückerknopf x aus der Ausfräsung

in der Nadelstange ausgehoben, die Feder t kommt zur

Wirkung und Nadelstange wird nach oben aus der Hülse r

herausgezogen. Ein einfacher Druck auf den Kopf der Nadelstange genügt, um dieselbe

wieder mit der Gleitstange O zu verbinden. Die Spulen

ZZ1 für die obere

und untere Nadel sitzen auf Achsen, welche an der Gleitstange O seitlich befestigt sind, und werden in ihrer durch das Abziehen des

Fadens veranlaſsten Drehung durch Druckfedern Z2, deren Wirkung durch Stellschrauben Z3 in bekannter Weise

beeinfluſst wird, geregelt. Diese hierdurch bewirkten Spannungen der Fäden genügen

vollständig zur Herstellung einer festen und gleichmäſsigen Naht, da es bei der

Maschine nicht erforderlich ist, den Faden bei der Stichbildung zeitweilig schlaff

und dann wieder angespannt zu halten, sondern die ganze Arbeit in unter sich stets

gleichbleibenden Fadenspannungen ausgeführt werden kann.

H. G.

Tafeln