| Titel: | Emery's Prüfungsmaschine für Metalle. |

| Autor: | Emery, Pr |

| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 443 |

| Download: | XML |

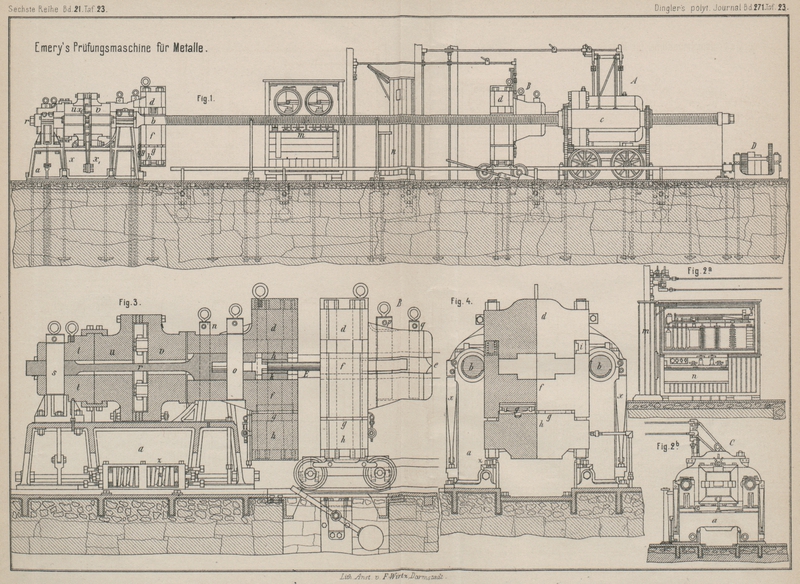

Emery's Prüfungsmaschine für Metalle.

Mit Abbildungen auf Tafel

23.

Emery's Prüfungsmaschine für Metalle.

Für das Arsenal in Watertown, Vereinigte Staaten von Nordamerika, ist von Emery in Paris eine Prüfungsmaschine für Zug- und

Druckfestigkeit von Metallen wagerechter Anordnung, und einer Kraftstärke bis 350t geliefert worden, welche in hohem Maſse

bemerkenswerth erscheint.

Nach der Revue générale des Machines outils, 1888 Bd. 2

* S. 53, liegen die Eigenthümlichkeiten dieser Prüfungsvorrichtung in den

Gröſsenverhältnissen, in der Kraftstärke, in der reibungslosen Kraftvermittelung

mittels federnder Scheibenzellen (Diaphragmen), welche vermöge Druckwasserleitungen

die empfangenen Pressungen nach den Meſsvorrichtungen ohne Druckverluste übertragen

und endlich in einer besonderen Unterstützungsweise der kraftmessenden Wägehebeln,

durch welche jeder Reibungsverlust vermieden werden soll.

Diese Prüfungsmaschine besteht aus einer fahrbaren doppeltwirkenden Druckwasserpresse

A (compresseur), an deren Kolben die

Einspannvorrichtung B (Fig. 1), ebenfalls fahrbar

angekuppelt ist, ferner aus dem auf der Grundplatte mittels Tragfedern schwebend

erhaltenen Kraftempfänger (recepteur) C (Fig. 2b, 3, 4), welcher

vermöge zweier parallel liegender Schraubenspindeln b

von 220mm Durchmesser und 14m,88 Länge mit dem Preſswerke zu einem Systeme von

veränderlicher Länge verbunden wird.

Das Betriebswasser für die Presse wird von zwei Sammlern (Accumulatoren) geliefert,

deren Kolben 260 bezieh. 140mm Durchmesser haben,

während die Verlegung der Presse mittels eines Krafttriebwerkes D (Spindelstock) (Fig. 1) und einer

durchgehenden Mittelwelle vermöge eines doppelten Räderwerkes durch gleichzeitige

Bethätigung der vier Spindelmuttern durchgeführt wird.

Die Verbindung der Presse mit den Accumulatoren wird durch gelenkige Leitungsröhren erreicht, dagegen

sind die Zuleitungen zwischen dem Empfänger C und den

in n und m aufgestellten

Meſs- und Controlvorrichtungen unterirdisch angeordnet (Fig. 1 und 4).

Der in Fig.

2b, 3

und 4

dargestellte Empfänger C besteht aus dem Lagerbocke a, welcher mit der Grundplatte nicht starr verbunden

ist, sondern vermöge zweier Federwerke z (Fig. 2b und

3) eine

gewisse Beweglichkeit erhält. Die Lager selbst unterstützen wohl die beiden

Hauptspindeln b, sitzen aber an den Bunden dieser

Spindeln nicht fest, sondern liegen mit einem gewissen Spiele an.

Das gleiche gilt von den beiden Querbalken u und v, welche beweglich zwischen den Bunden der Spindeln

b liegen, jedoch frei schwebend durch vier

Tragfedern x, x gestützt sind. Zwischen diesen

Querbalken u und v ist ein

System von Blattfedern x1 und x2

eingeschaltet, welches dieselben von einander stets abrückt, während die

zwischenliegenden mit Druckflüssigkeit erfüllten, aus schwachen Messingblechen

bestehenden Druckzellen (Diaphragmen) den durch die Presse ausgeübten und durch das

Versuchsstück übertragenen Druck aufnehmen.Die Anordnung dieser Druckzellen ist aus der Quelle nicht zu ermitteln

gewesen.

An den vorderen Querbalken v ist das mit Schrauben

verbundene Kopfstück dh ebenfalls auf zwei Tragfedern

x schwebend angeschlossen und vermöge des Stabes

r mit dem Endstücke t

mittels Bolzen o, s bezieh. n,

n fest verbunden.

Zwischen dem Kopf- und dem Endstücke sind die Querbalken u,

v in der Weise beweglich, daſs bei zugespanntem Versuchsstücke E das Kopfstück dh das

Endstück t vermöge der Verbindungsstange r an das Querstück u

anpreſst, dieses aber durch Vermittlung der Druckzellen auf v drückt, wodurch dieses sich auf die Spindelbunde b stützend die Spindeln bb auf Druck

beansprucht. Es entsteht daher zwischen v und d ein Spielraum, während u

und t mittels angeschraubter Klammern verbunden

werden.

Diese Klammern verbinden jedoch das Querstück v und das

Kopfstück d, sofern der Versuchsstab E auf Druckfestigkeit geprüft wird. Alsdann drückt d unmittelbar auf v,

während v durch Vermittelung der Druckzellen auf u wirkt, welches die Spindelbunde b, b ergreift, die Spindeln bb auf Zug beansprucht, so daſs hierbei die Theile r, s und t auſser Wirksamkeit treten.

Das in die Spannbacken kk eingelegte Versuchsstück E wird durch das Zwischenstück f geklemmt, indem zwischen f und h Wasserdruck-Pressen g

(Fig. 4)

eingeschaltet sind, so zwar, daſs nach erfolgter Druckentlastung mittels der

eingeschlossenen Federn i die Backen wieder frei

Werden. In gleicher Weise ist die an den Pressenkolben e angehängte fahrbare Einspannvorrichtung B

angeordnet.

Der in den Druckzellen des Empfängers C entstehende

Flüssigkeitsdruck wird

durch Rohrleitung in eine an der Beobachtungstelle n

angebrachte Druckzelle übermittelt, deren Bewegung mittels eines dreifachen

Hebelsystemes auf einem Zeiger übertragen, dessen Uebersetzung 20 × 25 × 40 = 20000

beträgt, so daſs die Gesammtübersetzung vom Empfänger bis zum Zeiger 600000

wird.

Pr.

Tafeln