| Titel: | H. Mestern's ofenförmige thermo-elektrische Batterie. |

| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 558 |

| Download: | XML |

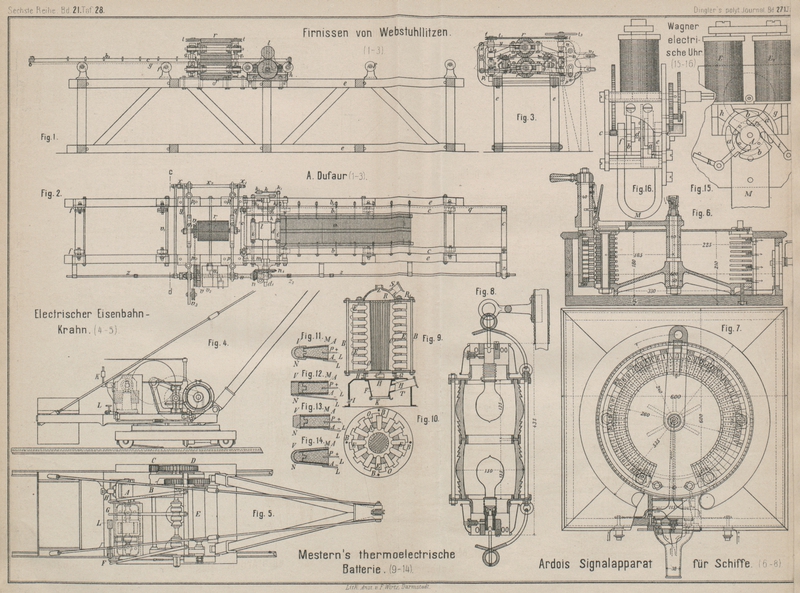

H. Mestern's ofenförmige thermo-elektrische

Batterie.

Mit Abbildungen auf Tafel

28.

H. Mestern's ofenförmige thermo-elektrische Batterie.

Eine Schwäche der gewöhnlichen thermo-elektrischen Oefen liegt in der Schmelzbarkeit

der als Elektroden angewendeten Legirungen und der dadurch veranlaſsten

Unterbrechung des Stromes; daſs ferner die Elemente dem Feuer und den Feuergasen

ausgesetzt sind, befördert nicht nur ihr Schmelzen, sondern schwächt auch den von

ihnen gelieferten Strom. Dem will H. Mestern in München

dadurch abhelfen, daſs er (nach seinem englischen Patente Nr. 2259 vom 14. Februar

1888) den Elementen die in Fig. 11 und 12 Taf. 28

dargestellte Anordnung gibt.

Die positive Elektrode P ist aus Antimon und Zink oder

einer anderen geeigneten Legirung gemacht und durch Schwalbenschwanz mit der

negativen N verbunden, die aus Kupfer und Nickel

hesteht. Eine isolirende Schicht Asbest A trennt den

aus Eisen oder einem anderen widerstandsfähigen Metalle hergestellten Schutzmantel M von der positiven Legirung und wirkt zusammen mit

einer Verstärkungskappe V als Ableiter für die negative

Elektrode. L und L sind

aus einer Nickel-Kupfer-Legirung hergestellte Ableitungsstücke.

In Fig. 11 ist

die Kappe V so geformt, daſs sie das elektro-negative

Metall umschlieſst und den Schutzmantel M sichert. In

Fig. 12

bildet die Kappe einen Wärmeleiter, der vom Mantel M

umgeben und festgehalten wird, während in Fig. 13 der Mantel M den Leiter V nicht

umgibt. In der Abänderung nach Fig. 14 besteht Mantel

und Kappe aus einem Stücke M.

In Fig. 9 und

10 ist

eine aus den Elementen E aufgebaute Batterie

dargestellt. Der Körper des Ofens ist aus Asbest oder anderem Material gebildet und

so ausgeführt, daſs die Elemente leicht eingesetzt und herausgenommen werden können.

Ein Gitter R von Eisenstäben ist in den Ofen eingesetzt

und wird mit Koks durch den Trichter S gefüllt. Der

Aschenkasten F ist durch einen darüber liegenden Rost

abgeschlossen; das Brennmaterial wird durch den Trichter T eingeführt. Die Luft tritt bei H und I ein, der Rauch entweicht durch das Rohr Z.

Tafeln